材料一 司马迁奠定了传统中国对“世界”的历史叙述的基础。司马迁已经具有了很明显的“世界意识”,在《史记》中,除了“我者”的汉朝外,周边的“他者”包括北方强大的匈奴,以及朝鲜、南越、乃至西方(西亚、中亚),包括了现在亚洲的大部。司马迁笔下的世界是以本国为圆心,逐级放大的“同心圆”。在司马迁看来,虽然匈奴和汉朝在事实上是平等的,但是汉朝在文化上是先进的,外面的世界则是“中国”的“四裔”,而这些都是没有开化的野蛮人。

——摘编自葛兆光《传统中国史学中的世界认识》

材料二 1901年,梁启超在《清议报》上发表的《中国史叙论》一文中提出了中国史在世界史中的地位问题:“今世之著世界史者,必以泰西各国为中心点……而自今以往,实为泰西文明与泰东文明(即中国之文明)相会合之时代,而今日乃其初交点也,故中国文明力未必不可以左右世界,即中国史在世界史中,当占一强有力之位置也。”自1902年起,梁启超在《新民丛报》连续发表《中国地理大势论》等文章,开展对中国以及世界的地理与文化关系的系统研究,“这些研究不同于以往如《史记·货殖列传》的自我疆域检阅,也不同于《海国图志》一类对纯地理意义上的异域空间的发掘,而是创造性地阐释‘世界’是各不相同的地理空间的组合”。

——摘编自郑大华《从“天下”走向“世界”》

(1)根据上述材料并结合所学知识,概括司马迁与梁启超“世界观”的差异。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出梁启超“世界观”形成的背景。

材料一 1949年,在美苏支持下,德国西部和东部先后成立了联邦德国和民主德国,德国分裂。而朝鲜的分裂也是在美苏的占领下,由两国军队以北纬38度线为界分别进驻朝鲜半岛的北部和南部造成的。朝鲜南部成立了大韩民国,朝鲜北部成立了朝鲜民主主义人民共和国。在美苏冷战的影响下,朝鲜半岛和德国都分裂出两个不同社会制度的国家。分裂后的东西德国分别加入华约和北约两大军事同盟,这对维持战后欧洲乃至东西方均势起到了关键作用。而分裂后的朝鲜半岛,南北双方虽然同各自盟国签署了双边条约,但并未出现欧洲那样的相对均势局面。美苏两国军队一经撤出,隐藏在朝鲜半岛内部的不稳定因素就随之增加。两德统一前,双方在很多领域都进行了多层次的交流,相互允许探亲访友,旅游观光。但是,朝鲜半岛上的对峙却是相互封锁的,双方的交流甚少,相互猜疑,相互攻击,战争也深深伤害了双方民众的感情,致使双方产生了极大的不信任感。

——摘编自梁兴莉《南朝鲜与东西德国分裂之比较》

材料二 在出任联邦德国总理后,阿登纳为德国的重新统一进行了种种努力,但是他未能如愿。尽管为了对付苏联,美、法等国都采取了扶植联邦德国的政策并一度期望实现有利于西方阵营的德国统一;但是,这些都是为了他们自身的冷战利益,一旦他们发现德国的统一会有损这种利益,他们就不会再愿意给予德国统一以真心的支持。阿登纳也意识到德国的统一不能绕过苏联,但是他的统一政策是服从于向西方一边倒的外交战略的。为了取信于西方和加入西方集团,阿登纳有意在冷战中表现得比西欧其他国家更强硬,国内反对派指责联邦德国的重新武装阻碍了德国的统一是不无道理的。“阿登纳对东方的强硬政策实际上加剧了德国的分裂。这样,所有想实现统一的政治企图只是一种口号罢了。”

——摘编自邓红英《论二战后阿登纳的德国统一政策》

(1)根据材料一并结合所学知识,比较二战后德国分裂和朝鲜分裂的异同。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析二战后阿登纳未能实现德国统一的原因。

材料一 在文学上,最典型的是6世纪的诗人阿加斯,他的诗仿照希腊诗人阿那克瑞翁和萨福的精神,歌领人间的爱情、酒以及人间愉快的生活。民间叙事诗《边防战士迪吉尼斯》歌颂了主人公在反对阿拉伯入侵和镇压边境匪徒的英勇斗争精神,其叙述的事件背景又与同时期的阿拉伯、土耳其的叙事诗相吻合。在皆学方面,11世纪的著名哲学家米海尔·普塞鲁发展了柏拉图的哲学思想,他所著的《逻辑学》和《四学概论》被作为当时研究科学的入门读物。在绘画和雕刻上,当时拜占庭许多装饰式样和图案都出自埃及的科普特人之手,而追究其源,又属于波斯。

——摘编自解素蔚《拜占庭文化及其对西欧文艺复兴的影响》

材料二 980年,基辅大公圣弗拉基米尔接受了东正教。1054年,天主教与东正教分道扬镳。蒙古人的到来,在打开俄罗斯与亚洲交往的大门同时,却在无意之中隔断了俄罗斯与西欧剩下的联系。这种隔绝持续了两个多世纪。15世纪,由于藐视和忽视正在欧洲其余地区的伟大变革,东正教统治下的俄罗斯只有一个目标,那就是不为异教的天主教徒所污染。1472年,伊凡三世迎娶拜占庭末代皇帝的侄女后,大量引进拜占庭文化,包括复杂的宫廷礼仪、专制君主制度和双头鹰国徽等,原来的大公也改称沙皇,原来的公国也改称帝国。这样,当1480年蒙古人退出时,俄罗斯文明已经和西欧文明大相径庭。

——摘编自王崇梅《俄罗斯古代文化中的东方性》

(1)根据材料一,概括拜占庭文化的特点,并结合所学知识,分析其对世界文化的影响。

(2)根据材料二,指出中世纪俄罗斯与西欧之间的文化联系演进的趋势,并结合所学知识,从俄罗斯的视角,说明其成因。

材料 1894年广州暴发鼠疫疫情,清政府进行了祈祷、禁、疏散、清洁和维护社会治安等工作。1905年,清廷设立了中国近代第一个专门负责公共卫生管理的中央行政机构“卫生科”,并开始学习西方建立防疫检疫制度。但此时的中国仍未形成系统化的公共卫生治理机制。

长江洪水泛滥引发1932年全国霍乱疫情的流行,国民政府设立扬子江水灾救济委员会,组织部署灾情救济与卫生防疫工作:加强卫生清洁防疫宣传;普遍注射预防霍乱疫苗;强化医疗隔离;国际救援广泛开展。疫情过后,国民政府对公共卫生治理机制进行了进一步制度化调整。1935年,“卫生部”改称“卫生署”,发布《县卫生行政方案》,明确要求在县、区和乡村都要设置专门的卫生行政机构,但效果并不理想。

1988年,上海市出现大规模甲肝疫情。甲肝大流行过后,上海市通过了《上海市环境卫生管理条例》;1989年《中华人民共和国传染病防治法》正式颁布实施。1992年,卫生部下发《全国卫生防疫工作规范(试行)》。2002年,中国预防医学科学院更名为中国疾病预防控制中心,此后各地纷纷建立地方疾控中心。由此,各级疾控中心主导下的现代疾控体制基本形成,我国逐渐形成了科学化与规范化的公共卫生治理机制。

——摘编自马金华等《近代以来疫病冲击下中国公共卫生治理机制的历史演进与现实启示》

(1)根据材料并结合所学知识,概括近代以来中国公共卫生治理机制的演进特点。

(2)根据材料并结合所学知识,分析中国公共卫生治理机制演进的原因。

材料一 在数千年的历史长河中,东亚文明与西欧文明在相互交融碰撞中推动人类历史车轮的前进。早在西周时代,中国和希腊就通过被希腊人称为“西徐亚人”的游牧部落作为中间媒介而建立起丝绸贸易的联系。公元前4世纪末,古希腊地理学家克泰西亚斯在其《旅行记》中,对东方亚洲的记述超过了希罗多德,但其对东方赛里斯(“丝”的音译)人的描绘是“男高十三骨尺,寿逾二百岁”。除丝绸外,中国高超的铸铁技术也传入欧洲。公元1世纪罗马作家普林尼的《博物志》中提到的“中国铁”,就是由汉朝逃亡士卒传入中亚,然后又辗转传入罗马帝国。罗马帝国对中国的输出则有玻璃、琉璃、毛麻织品等。公元8—13世纪,崛起在欧亚大陆中部的阿拉伯帝国充当了东西文明交流桥梁的作用,将欧亚大陆两端文化成果来回传播放大。先后通过阿拉伯世界传入欧洲的中国四大发明对欧洲乃至整个世界的文明进程产生重大影响。

——摘编自余建华《古代丝绸之路与亚欧文明交流》

材料二 18世纪,通过耶稣会士的著述和译作,外交官、商人、游客的回忆录和游记,中国文化特别是人文文化被介绍到欧洲,一时间欧洲出版了大量介绍中国文化、历史、政治、哲学、宗教等的著作和翻译的儒家经典。欧洲思想界对中国文化进行了各自的解读、研究和理性的思考,并用中国文化作为参照物来探讨欧洲的诸多问题,从而形成了思想文化方面的“中国热”。与欧洲基督教神学价值观不同,中国文化一开始就强调文化的人本性,如儒家形成了“仁者爱人”的核心价值观,并在政治上提出“德治”和“仁政”。欧洲人认为中国的“天人合一”是一种充满理性的无神论哲学,并说“中国可算世界上所知唯一将政治的根本法与道德相结合的国家”。对于道家,他们这样理解:“中国人承认的基本原则为理性(reason)——叫做道。道为天地之本,万物之源。”李约瑟在演讲中甚至说道:“吾人皆知彼启蒙时期之哲学家,为法国大革命及其后诸种进步运动导其先河者,固皆有感于孔子之学说。”

——摘编自冉昌光《中学西渐与自由、平等、博爱观念的形成》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括古代亚欧文明交流的特点。(2)根据材料二并结合所学知识,指出18世纪“中国热”出现的背景及其影响。

材料 纳赛尔政府经过慎重考虑,于1956年7月26日宣布苏伊士运河公司国有化,中东局势顿时紧张起来。对此,美国政府在外交上企图以“公正”“中立”的身份处理中东事务,趁机排挤英法,独霸中东。白宫担心在苏伊士运河问题上拖延会殃及巴拿马运河的主权问题,因而在苏伊士运河战争的整个过程中,它既不能支持埃及收回运河从而公然破坏与英法的盟国关系,又不能支持英法继续强占运河开罪阿拉伯国家进而将其推向苏联的怀抱。

面对埃及的这一决定,英法两国反应非常激烈,决定以军事手段维护两国的利益。10月29日,英法联合以色列向埃及发动进攻,第二次中东战争爆发,也称苏伊士运河战争,11月5日,苏联以超级大国的身份向三国发出警告,扬言使用现代化毁灭性武器进攻英法本土迫使其撤军。6日,艾森豪威尔一方面命令美军进入全球警戒状态向苏联示威,另一方面催促英法尽快停火。在美、苏联合构成的威慑压力下,英法两国和以色列不得不于11月6日宣布停火。

——摘编自张华玉《十月战争时期的美国中东政策研究》

(1)依据材料并结合所学知识,简要说明在苏伊士运河战争中美国中东政策的主要意图。

(2)依据材料并结合所学知识,分析美国中东政策在苏伊士运河战争中产生的影响。

材料一 英国毛纺业在15、16世纪成为民族工业,以科茨沃兹为中心的格罗斯特郡,与邻近的威尔特郡、萨默塞特郡一道,成为英国最重要的毛纺织区。随着毛纺业发展,新兴纺织城镇和纺织村庄遍布科茨沃兹地区。但这种基于传统手工技术和旧有组织方式的生产,难以抵挡新技术和机器大工业的冲击,科茨沃兹所在西部毛纺区不但没有率先发生工业革命,甚至还未紧随。这个英国原工业化“先锋”,在迈向工业革命的进程中落伍了,西部原有毛纺业城镇逐渐“空心化”。

从中世纪起,科茨沃兹当地人普遍用这种岩石筑房,其建筑的样式与色泽别具风格,加上绿色的草地、白色的羊群、赭色的岩石、遍布的毛纺业遗址,使得这里旅游资源极为丰富。1966年,科茨沃兹被规划成英格兰最大的“卓越自然美区域”而进行建设。2000年被列为国家公园。随着乡村旅游成为科茨沃兹经济新增长点和最重要的经济部门,该地区居民收入远高于伯明翰、曼彻斯特、利物浦、利兹等大工商业都市区。

——摘编自刘景华《科茨沃兹:城镇化进程中成功转身的美丽乡村》

材料二 在旅游开发晚于周庄、西塘等同类古镇的背景下,另辟蹊径的“乌镇模式”成了国内古镇旅游开发的典范。乌镇文化遗存与水乡风光在精心保护中得到了传承创新,成了年接待游客量超千万人次的“梦里水乡”。随着长三角区域一体化发展上升为国家战略,以乌镇为“圆心”,苏嘉湖交界区域奏响了共同富裕“交响曲”。2013年5月,由陈向宏、黄磊、赖声川、孟京辉共同发起的首届乌镇戏剧节举行。乌镇当代国际艺术展、木心美术馆……越来越多的文化元素像乌镇戏剧节一样“飞入寻常百姓家”,让乌镇从“旅游小镇”“度假小镇”,摇身一变成为国际化的“文化小镇”。2014年,乌镇成为世界互联网大会永久会址。首届世界互联网大会乌镇峰会召开以来,乌镇的数字经济企业数从12家增至1000多家。

——摘编自新华网《乌镇如何成为“世界级”》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括科茨沃兹地区城乡转型的基本历程,并简要分析影响各阶段状况出现的主要原因。

(2)根据材料并结合所学知识,说明乌镇相对于科茨沃兹的有利发展条件。

(3)根据材料并结合所学知识,谈谈你对城镇建设的认识。

材料一 新航路的开辟及欧洲人的殖民扩张,促进了商业贸易的发展。为适应世界性贸易的需要,西欧各国相继建立了经营某一地区贸易的股份公司,证券交易所、银行、信贷、汇兑等金融业务迅速发展。世界性交往使世界各地各民族的特产变成了国际贸易的重要商品,如印第安人培植的可可、咖啡、烟草等逐渐成了各国人民的生活必需品;传统的国际贸易的商品丝绸、瓷器、茶叶、棉布、香料等,也由于市场的拓宽,流通量也大大增加。意大利各城市国际商业中心的地位被伦敦、巴黎、安特卫普、阿姆斯特丹等所代替。英国、法国、尼德兰也取代意大利成了西欧各国经济发展最快的地方。

——摘编自熊家利、彭顺生《论西欧资本原始积累时期的商业革命》

材料二 下图为二战后世界贸易(出口)发展情况(1950-2000年,单位:10亿美元)

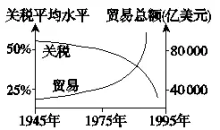

材料三 二战后世界关税与贸易发展情况变化趋势图

(1)根据材料一并结合所学知识,概括新航路开辟后欧洲商业贸易的变化并分析这些变化的影响。

(2)根据材料二、三并结合所学知识,指出二战后世界贸易发展的趋势并说明推动二战后世界贸易发展的主要因素。

材料一

材料二 在16-18世纪繁荣的中欧贸易中,瓷器、漆器、织物、壁纸、家具和玩具等各式各样的中国特产涌入欧洲,饮茶成为一种新的生活方式,丝绸与瓷器的魅力促使欧洲人致力于将其生产本土化。

1753年7月24日,瑞典王后收到国王赠送的一件特殊生日礼物:一座木结构的中国屋。她描述道:“我的长子穿得像个中国王子一样在入口处恭候,随侍的王室侍从则扮成中国文官的模样……里面有一个令人赏心悦目的印度风格装饰成的大房间,四角各有一只大瓷花瓶。……欣赏过所有东西之后,国王陛下下令演出一场配土耳其音乐的中国芭蕾。”

——摘编自张国刚《中西文化关系通史》

材料三 为加强对印度的统治,1853年,英国议会通过一个新特许状法案,规定印度文官应向全体英国臣民开放,实行公开竞争考试。但印度人进入印度文官殿堂的大门非常狭窄。……印度成为主权共和国后,肯定了当时已存在的印度行政官等系统,并根据宪法有关规出定制定了全印文官法。文官分为全印文官、邦文官和中央文官。

——整理自程汉大《英国政治制度史》等

(1)根据材料一,写出马铃薯的洲际传播路径。结合所学,概括马铃薯成功跨洋传播的必备条件。(2)参考材料一二三,自选一个角度,运用18和19世纪的相关史实,围绕文明互鉴主题写一则历史短文,题目自拟。(要求:观点明确,史实准确,条理清晰,表述成文)

材料一 南宋江南的北方移民为数之巨在历史上是少有的,移民的迁入不是一次性,而是源源不断的连续现象。两宋之际的两浙路成为最大的移民接收地,“四方之民云集两浙,百倍常时”。南宋江南的移民,虽然史载多称“扈从南迁”,但大多不是政府强制性的统一安排;虽有举族而迁,但不复为主流形态,移民多以个体与小家庭为单位。除了北方移民之外,来自其他地区的商业移民、谋生移民,以及江南区域内的人口流动,为数也很可观。

——摘编自龙登高《南宋江南市场的移民因素》

材料二 在中国古代历史上经济重心南移的众多原因中,人口问题,发挥着不可忽视的作用。北方人口南迁带给南方大量劳动力和先进技术,与各族人民共同开发南方地区,南方人的思想观念和文化水平的提高,对于经济重心的逐步南移,都有着深远影响。

——摘编自《人口问题对中国古代经济重心南移的影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括南宋江南的移民特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明南宋江南的移民影响。