材料一王维的诗与画皆受禅宗思想的影响,故他崇尚“淡”的意境,其以水墨渲淡之法(渲染)开拓了水墨山水的新境界。他在水墨画方面的创造与贡献,使其被后世视作“南宗之祖”。作为历史上重要的山水诗人。他的“明月松间照,清泉石上流”“江流天地外,山色有无中”“行到水穷处,坐看云起时”等名句都成为山水画的母题,苏东坡说“味摩诘之诗,诗中有画,观摩诘之画,画中有诗”,盛赞他开“诗画合一”之先河。

材料二李唐是一位跨越北宋、南宋两朝的画家。他的画风在南宋以后有了变化,如《清溪渔隐》等,风格简练,颇有天趣,这些特点影响到后世的马远、夏圭等。北宋山水(画)多全景,到了南宋则趋向局部的边角,似乎暗喻国势的衰落。如马远的《踏歌图》、夏圭的《溪山清远》,其间笔墨均清旷爽利,意境悠远,似有淡淡哀伤的情调。

——以上材料均整理自邵仄炯《独立与辉煌——唐宋山水画经典解读》(讲座实录)

(1)根据材料一并结合所学知识,说明王维在绘画方面的贡献。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出王维的山水画和宋代山水画的共同特征,并分析影响画风变化的因素。

材料 以下示意图反映了中兴公司百年发展史中三个阶段的发展简况

——据梁志旺《“一个活着的民族工业发展史”—枣庄“百年中兴”》编制

依据上述示图提供的信息并结合所学知识,简析中兴公司第一阶段发生转型、第二阶段出现辉煌与停滞、第三阶段实现新生和跨越的原因。

材料一 宋代店铺散落到居民区中的大街小巷。店铺布局和装饰不再整齐划一,店铺的招牌凸显出各自特色。据统计,《清明上河图》中除景物的遮挡外,图中有商家设置的广告招牌23处,广告旗帜10面,灯箱广告4块。使用店招的店铺多以姓氏或经营的名牌产品作为店招,如“杨家应症”“刘家上色”“太阳中医肠胃”等。彩楼(门面装饰)广告是宋伐新出现的广告形式。《东京梦华录》载:“凡京师门店,门皆缚彩楼欢门。”还有许多店家用名人字画来装饰店面,还出现了诗人专为商品销售创作的广告诗。现收藏于中国历史博物馆的济南刘家功夫针铺的铜板雕版印刷广告,印制精美,雕版中间刻有玉兔抱杵捣药的商标图。

——摘编自杨海军《中国古代商业广告史》等

材料二 画报作为一种以图画为主,文字为辅的刊物,是研究近代城市生活与文化的重要资料。天津的《北洋画报》自1928年起相继刊登标语口号,以此支持国货运动。民族资产阶级在广告中不断强调“国货”概念,传递“爱国”观念,借助国货运动的开展将国货产品、国货广告与爱国情感联系在一起。如“好运道,爱国人士请吸国产超等香烟”“爱国须用国货”“中国人不用中国货,谁用中国货!”等。还有广告语突出表明商品的“国货”性质,如“纯粹国产呢绒”“用国产纯羊绒织成”“完全国货”等。

——摘编自何嘉琪《近代国货广告的文化解读以<北洋画报>为中心的考察》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析宋代广告丰富多彩的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析《北洋画报》刊登传递爱国观念广告的历史背景,并作简要评价。

材料一 公元8世纪中期,阿拉伯人经过一系列民族大征服,建立起一个地垮亚、非、欧三大洲的阿拉伯帝国,至9世纪前期,阿拉伯帝国达于极盛,经济繁荣,政治强盛,文化发达。

——《历史课标解析与史料研习·世界古代近代史》

材料二 《苏莱曼东游记》又名《中国印度见闻录》是介绍中国的第一部阿拉伯著作……伊本·白图泰是14世纪最伟大的阿拉伯旅行家,足迹遍布穆斯林世界,于1347年到达中国,他的游记被译成包括中文在内的世界多种文字。

——《历史课标解析与史料研习·世界古代近代史》

材料三 塞万提斯的《唐·吉诃德》、薄伽丘的《十日谈》等都不同程度地受到阿拉伯著作《一千零一夜》的影响。阿拉伯哲学家伊本·阿拉比著作中关于先知夜间旅行和登霄的说法,成为意大利诗人但丁《神由》的先驱。……亚里士多德等人本是西方古典哲学家,可是在他们的著作被从阿拉伯文译成拉丁文前,西方几乎没人知道他们是哲学家。

——《历史课标解析与史料研习·世界古代近代史》

(1)阿拉伯文明曾长期处于世界领先地位,请根据材料一、二,结合所学知识分析阿拉伯文化繁荣的原因。

(2)阿拉伯文明为世界文明的发展作出了重要贡献,请根据材料结合所学知识予以分析说明。

(3)学习历史就是汲取历史智慧服务现在,阿拉伯文明的发展对我国社会主义建设有哪些借鉴或启示?

材料一 中国古代每一次重要的税制改革都是为了把各种各样的赋税归类、统一,简化形式,减轻负担,但是一段时间之后,各种各样的苛捐杂税又重新出现了。如此反复,实际上等于农民的负担不但没有减轻,反而一直在加重。举例来说,唐代两税法实行之初,把庸和调合并到田租中,不再征收其他杂税,但是不久各种苛捐杂税就纷纷出炉;宋代更是在两税之外正式加收了身钱;明代中期一条鞭法已将各种杂税合并在一起,征收白银,但是后来又开始征收杂役、新饷、练饷等等,到了明末终于将三饷合并成为固定的税收。这就是著名的“黄宗羲定律”。

——摘编自金开诚《中国古代赋税徭役》

材料二 2005年12月,十届全国人大常委会第十九次会议通过决定,自2006年1月1日起废止《农业税条例》,这标志着在我国沿袭两千年之久的田赋的终结。河北农民王三妮铸“告别田赋鼎”以记之,见下图。

(1)分别阐述上述两则材料对研究中国赋税制度的价值。

(2)根据材料并结合所学知识,分析影响中国赋税制度变化的因素。

(3)除上述材料之外,研究中国赋税制度还可补充哪些类型的史料,请至少列出两种。

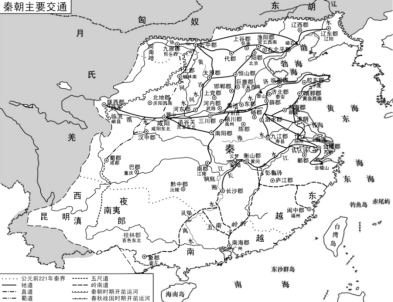

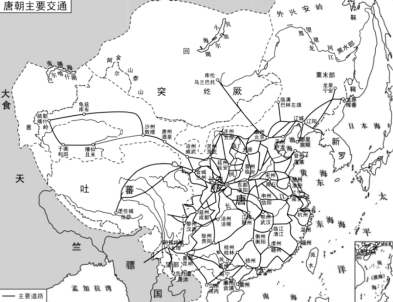

交通是人类社会交往的产物,也是人类文明发展的标志。在历史发展的每一个阶段,都可以看到交通进步的轨迹。中国古代交通建设的进步,对于中国历史有重要的意义,对于人类文明史也有重要的意义。

材料一

图1秦朝主要交通示意图

——摘自《选择性必修2·经济与社会生活》历史地图册

图2唐朝主要道路示意图

——摘自《选择性必修2·经济与社会生活》历史地图册

材料二 交通系统的完备程度决定古代国家的领土规模、防御能力和行政效能。交通系统是统一国家维持生存的首要条件。社会生产的发展也以交通发达程度为必要条件。生产技术的革新、生产工具的发明以及生产组织管理方式的进步,通过交通条件可以成千成万倍地扩大影响,收取效益,从而推动整个社会的前进。

——王子今《二十世纪中国历史学回顾·中国交通史研究一百年》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出从秦到唐交通线路的变迁,并分析其原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析中国古代交通建设的影响。

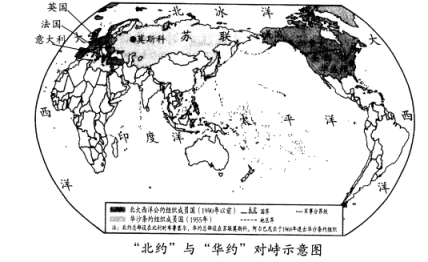

材料一

材料二 20世纪50年代中期以后,世界发生了深刻变化。欧洲共同体的成立和发展,日本经济的“起飞”及其成为“政治大国”的追求,表明以美国为首的西方阵营逐渐分化。西欧和日本逐渐成为重要的国际力量。

材料三 人类进入21世纪,世界多极化继续发展,经济全球化不可逆转,全球和区域合作方兴未艾,各国之间的相互依存日益紧密。这一切,成为制约战争的有利因素,有利于维护世界和平。

(1)根据材料一并结合所学知识,指出图中所反映的国际格局及其特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析西方阵营发生分化的原因并指出这一分化对世界格局产生的影响。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括推动当今世界形势总体趋于和平的因素。

材料一 在新中国成立初期,除了非正常情形的灾民救济和应付战争需要之外,粮食的常规性供应需求压力也在迅速上升。政府需要供应城市人口的粮食需求的压力会增加。尤其,粮食进口在初期由于港口被敌人封锁而被断绝。 一些原来依赖进口粮食供应的城市也开始需要国内供应粮食了。反复发生的粮食价格危机使得平抑粮食市场投机和控制通货膨胀成为政府部门考虑的重要目标。充分应对来自大自然和外部军事挑战的不确定性危机事件是在政治上高度优先的任务。建国初期的工业化建设对中国发展意义重大,是在当时特殊历史条件下采取的政策。保障粮食出口换汇以支持工业化发展的目标是如此迫切。

——摘编自赵德余《中国粮食政策史》

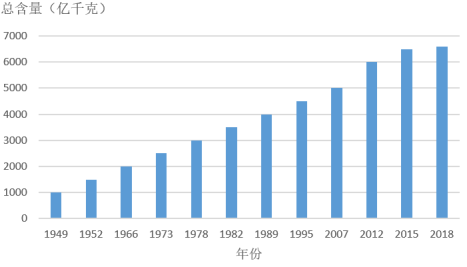

材料二

图1 1949年—2018年全国粮食总产变化

图2 1949年—2019年中国人均粮食占有量

——据王宏广等《中国粮食安全:战略与对策》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括过渡时期我国粮食政策的目标。

(2)根据材料并结合所学知识,说明我国在粮食安全方面所取得的主要成就及其原因。

材料一古希腊和古罗马人都知道遥远的东方有一个“丝国”,并且对丝的生产进行了种种猜测和想象。1世纪的博物学家老普林尼在他的《自然史》中写道:

人们在那里所遇到的第一批人是赛里斯人(即中国人),这一民族以他们森林里所产的羊毛而名震遐迎。他们向树木喷水而冲刷下树叶上的白色绒毛,然后再由他们的妻室来完成纺线和织布这两道工序。由于在这远的地区有人完成了如此复杂的劳动,罗马的贵妇人们才能够穿上透明的衣衫而出现于大庭广众之中。

生活在2世纪的学者包撒尼雅斯所撰《希腊志》则提出另一种说法:

至于赛里斯人(即中国人)用作制作衣装的那些丝线,它并不是从树皮中提取的,而是另有其他来源。在他们国内生存有一种小动物……比最大的金甲虫还要大两倍。在其他特点方面,则与树上织网的蜘蛛相似,完全如同蜘蛛一样也有八只足。赛里斯人制造了于冬夏成宜的小笼来饲养这些动物。这些动物作出一种缠绕在它们的足上的细丝。

——[法]戈岱司编,耿译:《希腊拉丁作家远东古文献辑录》

(1)结合所学知识,对材料一中关于丝的生产进行的猜测和想象进行解读。

材料二下图为荷兰画家梵高1885年创作的油画《吃马铃薯的人》,作品描绘的是农民劳作一天后,一家人聚在一盏油灯下一起用晚餐的情景,餐桌上的主食为马铃薯。

(2)据材料二并结合所学知识,分析图5蕴含的社会生活信息。

(3)据上述材料并结合所学知识,谈谈社会生活与文艺创作之间的关系。

材料一 为逃离“城市病”控制下的城市,具有经济实力的富人最先走出城市,中产阶级紧随其后。这些迁入小城镇或农村的人口的目的是改善居住环境,他们并没有重新务农,其就业、生活方式、价值标准等也没有改变,同时还具有资本和技术。城市附近的小城镇和农村区域内的基础设施、公共服务等随之得到完善,经济拉动力随之产生。伴随劳动力、技术、公共资源和服务等由城市流入乡镇,乡镇在人口规模、产业结构、公共服务以及空间布局等方面缩小了与城市的差距。同时,对城市而言,生产资料和生产要素的流出则相应地放缓了城市发展速度,推动城市调整并优化其功能结构和空间结构,进而突出城市的产业优势。城市也在将一些文化功能、居住和休闲娱乐功能,甚至是政治功能和经济功能等向有条件的中小城镇及乡村分解,进而部分解决“城市病”问题。

——王宇冰、张丽莉《西方逆城市化实质及启示》

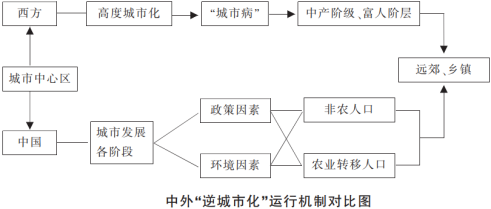

材料二 中外“逆城市化”运行机制对比图

——梅莹《中外“逆城市化”研究的热点与趋势对比》

(1)据材料一,概括西方“逆城市化”的主要表现,并指出“逆城市化”的实质。

(2)综合材料并结合所学知识,概括新中国与西方“逆城市化”的不同,指出“逆城市化”的进步作用。