材料一 “文明”最初指对知识进步、技术进步、道德进步和社会进步的一种朦胧憧憬。1756年,伏尔泰的《风俗论》被视为世界文化史或文明史的开山之作。伏尔泰主张放弃以往历史中对偶然事件的叙述,而保留其中描写风俗习惯的材料,从而把杂乱无章的东西构成整幅连贯清晰的图画,并“力图从这些事件中整理出人类精神的历史”。在伏尔泰看来,人类精神的历史展现了从蒙昧到启蒙即文明的发展过程,所有民族概莫例外。为此,他不仅叙述了欧洲史,还叙述了中国、印度、波斯和阿拉伯等亚洲民族的历史,其文化史或文明史具有了前所未有的世界视野。伏尔泰借自然规律论证人类生存环境的不断变化:“大海不可能覆盖于阿尔卑斯山和比利牛斯山之上,那样的看法是同万有引力和流体静力学定律相抵触的。”

——摘编自徐浩《西方文明史比较中研究范式的转变》

材料二 “现代化范式”可以追溯到20世纪30年代,蒋廷黻在《中国近代史》一书中说:“近百年的中华民族根本只有一个问题,那就是:中国人能近代化吗?能赶上西洋人吗?能利用科学和机械吗?……”但此后至40年代“革命史范式”占据了史学界的主导地位。20世纪80年代,陈旭麓等历史学家对“革命史范式”的主要线索提出了质疑,“现代化范式”进入复兴时期。以罗荣渠、章开沅为代表明确了“现代化”概念的含义,以现代生产力、经济发展、政治民主、社会进步、国际性整合等综合标志对近一个半世纪的中国大变革给予新的客观定位。这就打破了传统的政治史独霸的地位,兼顾了社会史、经济史、文化史、外交史、科技史、妇女史等领域的研究,还开辟了城市史等新的研究领域。现代化研究的开展,为中国近现代史研究引进了一套比较完整的社会发展指标体系,如“非农业的相对迅速增长,商业化和国际市场联系的日益密切,积极的相对稳定而持续的增长,城市化及与此相应的人口流动,多层次的文化教育的迅速发展,收入分配渐趋协调平衡,组织与技能专业的专业化与分衍;科层化的发展,群众政治参与程度的增进,国民生活水平与生活素质的提升等等。”

——摘编自康华《中国近代史研究的现代化范式》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出伏尔泰历史观的特点,并分析出现这一特点的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析20世纪80年代中国史学研究“现代化范式”复兴的原因,并说明其意义。

材料一从考古文化遗迹看,4000—5000年前西藏昌都地区就已经存在大型古人类聚落遗址,其中包含着部分川西、滇西北地区原始文化因素和特点,与周边地区的原始文化发生了广泛的联系和交融。唐朝时吐蕃政权不断向周边部族扩张,公元7世纪,吐蕃势力逐渐深入和影响滇西北和西洱河地区,并于唐调露二年在塔城设立神川都督府。在此背景下,佛教沿滇藏茶马古道由吐蕃传入南诏统治地区,并以南诏传统宗教文化为基调,形成了独居特色的阿吒力教、东巴教等等。明初,中央王朝视木氏统治势力为防御和抵抗吐蕃势力的依托而大力扶持,木氏历征战而将统治范围扩大到滇西北、藏东南和川西等广大藏区,并实施大规模的强制性移民政策。清中后期至民国时期,随着改土归流在滇藏川等少数民族聚居地的深入推进和大量汉族移民的迁入,汉文化对少数民族文化的渗透成为主流,其程度与范围远大于少数民族文化的互相交融。

材料二文化遗产廊道理念源自美国20世纪80年代,是日益受到国际遗产保护届关注的保护遗产新思维与新战略。此理念以特定的历史活动、文化事件为线索把众多遗产单体串联成具有重要历史意义的廊道遗产区加以整体保护。滇藏茶马古道上千年悠久的历史积淀了灿烂的文化和丰富的遗产资源。然而,在当今全球化、城镇化和现代化加速发展的背景下,茶马古道及古道上珍贵遗产迅速衰竭,古道在邻近地区被人为割裂,造成古道遗产内在的历史和文化联系性断裂,破坏其文化的整体性。面对滇藏茶马古道令人堪忧的保护现实,文化遗产廊道区域化、整体性保护思想契合了古道保护的内在诉求。

(1)根据材料一并结合所学,阐述滇藏茶马古道下民族交融的条件及特点。

(2)根据材料二并结合所学,简析滇藏茶马古道面临困境的原因,并提出相应的解决措施。

材料

《诗画二十四节气》以二十四节气为线索,精选与节气内涵和意境相符的知名古画、古诗,运用三维转二维技术,对古画进行修复与后期制作,并配以内容相符、意境美好的英文版古诗词,使古画、古诗词在新媒体技术的加持下“动起来”,以中外年轻受众更容易接受的动画形式,传播中国独特的节气之美、诗画之美、意境之美。

动画作品《诗画二十四节气·白露》画面之一

画:【明】唐寅《溪山渔隐图》

诗:【唐】王维《山居秋暝》

译:许渊冲

——据武宝贵《中国风动画在国际传播中的应用研究——以〈诗画二十四节气〉为例》

(1)上图展示了哪些优秀传统文化?结合所学知识简析其价值。(2)除了动画作品,中国优秀传统文化在当代的传播还可采取哪些方式?结合材料一与所学知识,提出一个创意并说明其主旨。

材料一 夏商时期,邦国内部血缘关系很大,各邦各族采取同族人聚居的单纯组织方式,这种聚居方式凝聚成一股邦族延续生存的强烈自我意识。受血缘关系的影响,不同邦族间会产生很难消弭的文化心理隔阂,此疆彼界,互不相容,不同邦族间也会由于各种原因组成各种联合,但只限于外部联合,很难使各自的势力深入对方组织内部。作为基本的存在单位,各邦各族仍是独立的单元,因此,各邦各族独立自存又难于相互接容,致使邦国林立的局面长期存在而难以结束。

——摘编自葛志毅《周代分封制度研究》

材料二 在统一的王权政治下,各个非周族群都以政治上的从周感超越了之前的“我族”心理与认知。或者说,周朝所建立的“单血缘支配的社会”超越了每一个族群中血缘组织的力量,以分封制的形式贯彻了王权政治至高无上的理念。正是在这种统一政治认同下,每一个血缘邦族的“小我”力量弱化,一个政治体推动的“华夏”建立起来。

——摘编自乔传宁《周秦时代政治变革与族群认同关系研究——基于宗法分封制向君主集权制转变的线索》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括夏商时期国家形态的特点并分析其成因。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析西周推行分封制的影响。

材料一 在中国古代传统社会中,基层治理实行的是“士绅之治”,乡村的实际权力掌握在作为地方精英的士绅手里。士绅们具有公共地位,负责地方事务,其地位则是被其所管辖的乡民所授权的。乡绅必须要对乡民负责,接受乡民监督,一切行为举止要考虑公共舆论和道德习俗的影响,不得任性而为。尽管在一定程度上,士绅的角色类似于政府在地方管理的角色,但作为地方的代理者和维护者,在与国家政权的关系上,其维护的是地方的利益,而不是国家政权的地方代理人。士绅虽也必须受国家管制,但其自身活动空间较大,比如,在维护地方利益方面,其可以与地方衙门进行交涉。

——摘编自秦德君毛光霞《中国古代“乡绅之治”:治理逻辑与现代蕴意一中国基层社会治理的非行政化启示》

材料二 近代以来,国家面临治理任务日益繁多,控制乡村显得更加重要。于是,政府逐渐重视起对基层的治理,原来乡村自治的界限被国家打破,基层政权日益官僚化,统一编制,基层政权的代理人由国家指派和管理。一方面,国家权力也因此通过多种途径渗入乡村社会,国家对乡村的控制得到加强,地方势力把持基层政权造成的地方团体化也被打破。另一方面,这种变化也打破了“双轨政治”的平衡,使国家有力量剥削乡村,农民的利益受到损害,地方基层治理被严重破坏。

——摘编自王德成《中国基层治理的历史沿革及当代转型》

材料三 党的十一届三中全会以来,特别是党的十四大以后,随着改革开放的深入,商品化经济程度不断加深,市场和政府在资源配置中地位的变化,中国基层组织逐渐形成了以街道党委为领导核心、以街道办事处为管理主体的治理模式,逐渐构建起“自治、法治、德治”相融合的乡村治理体系,同时,着力补齐农村基层社会建设短板。通过加强“街道办事处一居委会”体制,使国家政权的力量在城市基层不断得以强化,街道的行政组织机制也不断完善,居委会逐渐成为城市基层的“行政细胞”,行政能力与行政资源得到增强和提升。

——摘编自吴晓霞《当代中国基层治理的演进线索和内在逻辑》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代传统社会城乡基层治理的特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析影响近代基层治理转型的因素。

(3)综合上述材料并结合所学知识,简析改革开放以来中国基层治理的历史经验。

材料一 汉代冶铁业的规模有明显的扩大,其技术水平也在不断提高。目前发现的汉代冶铁遗址主要分布在豫、冀、晋、鲁、陕等地区。产铁之地设铁官,专管冶铁和铸造铁器,全国共有49处。较大的冶铸作坊有郑州古荥镇、南阳瓦房庄等遗址。这些遗址面积大,炼铁炉种类多,所用技术较为先进。生铁炒炼成钢等技术的应用提高了铁产量。汉代冶铁技术的提高为生产工具的制造和改进奠定了良好的基础。据考古发掘,我国古代主要农具大部分已在汉代出现,可分为垦耕工具、播种工具、整地工具和收获工具等类型。

——摘编自张钢杰《试论汉代冶铁业的发展及其对农业生产的影响》

材料二 明代山西等地冶铁业得到空前发展。其规模之大、产量之多,超过了以往所有朝代。据统计,当时全国共有246个铁矿产地,这为后来我国冶金勘探部门“就矿找矿”提供了历史线索,非常利于我国铁矿普查任务的完成。明代在这些铁矿上,建立了许多官营、民营冶铁场所。随着工匠管理体制的改革,民营铁矿的产量大幅度提升。不少冶铁工业城镇涌现,如佛山镇“民庐栉比,屋瓦鳞次,几万余家”,“工擅炉治之巧,四方商贩辐揍”,江苏的吴江县庞村,嘉靖时“有前后二村,居民数百家,铁工过半”。高超的“生铁淋口”技术不仅用于生产农具、兵器和一般生活用具,还铸造了出口到日本、朝鲜等地的铁钟、铁菩萨等艺术品。

——摘编自黄启臣《明代山西冶铁业的发展》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括汉代冶铁业发展的具体表现及其对农业生产的影响。(2)根据材料一、二,指出与汉代相比,明代冶铁业的不同之处,并结合所学知识分析其原因。

材料 “古典”指以“六经”为代表的先秦典籍。《史记》太史公曰:“书缺有间矣。”唐司马贞解释说:“言古典残缺有年栽,故曰有间。”《后汉书》称孝明皇帝“垂情古典,游意经艺……正坐自讲,诸儒并听”。

有学者提出,对“中国古典”的学术研究可称为“中国古典学”,它至少涵盖三个层面。其一,商周文献、诸子之学、秦汉典籍,以《汉书·艺文志》中所列六类书目为代表。其二,与典籍相关的文字学,如陶玉石器上的刻划文字、甲骨文、金文、简帛文字、两汉今古文以及相关的音韵学、训诂学,以汉代的《尔雅》《释名》《说文解字》为代表。其三,以传世经典与文字资料为线索,充分利用考古资料,统合研究“中国古典”,如古代文明、思想文化、学术史研究等。

有西方学者认为,从西周到魏晋时期为中华文明的“古典时代”。进入古典时代后,技术发展使得农业和整个文明的扩展速度与强度都大大超越过去。秦汉帝国确立了其后中华文明发展的基本要素。该文明要素的结构不仅包括庞大官僚体系和国内服务系统,还包括把这个广大的文明连接起来的道路和运河,支持着农业基础的灌溉网络,以及保护中国内地免于游牧民族袭扰的庞大的边墙。正如这些成就所表明的,中华文明是全部人类历史上最具创造力和影响力的文明之一。

——摘编自《百年考古推动中国古典学步入黄金时代》《全球文明史》等

(1)根据材料,概括“中国古典学”的研究对象。(2)根据材料并结合所学知识,归纳中国在“古典时代”的开创性贡献。

材料一 考古工作者在江西仙人洞、吊桶环遗址,湖南玉蟾岩遗址发现了水稻遗存,距今约1.2万年;在浙江上山遗址发现了炭化稻米,距今1万年左右。新石器时代早期河南贾湖遗址证实,中国早在距今9000年时已有礼制活动。仰韶文化时期,开始出现礼器并形成相应礼制。中国象形文字的历史可以追溯到5000年前甚至更早。河南贾湖遗址的龟甲刻符,提供了8000年前早期先民开始探索文字的线索。在以郑州为中心的中原腹地不断发现仰韶文化时期的丝织品,这表明中国先民早在5000多年前已开始育蚕制丝。

——摘编自袁广阔《源远流长 博大精深——中华文明为人类文明进步作出重大贡献》

材料二 大约距今5000年前,黄河上游地区就接受了起源于西亚地区古文明的制作铜器、栽培小麦、饲养黄牛和绵羊等新的技术。与此同时,起源于史前时期中国的稻、粟、黍的栽培也向西亚和其他地区传播。特别需要指出的是,中华文明在接受了西亚地区传来的冶金术后,对其加以消化吸收,大约在距今4300年前的黄河中游地区发明了泥范铸造铜铃乃至青铜容器的技术。到了夏、商朝,青铜容器制作工艺技术得到突飞猛进的发展,形成了在世界上首屈一指的青铜文明。

——据王巍《中华文明探源工程——揭示中华文明起源、形成、发展的历史脉络》

材料三 2004年以来多家单位合作对甘肃省张家川县马家塬战国墓地进行了考古调查发掘,出土了罕见的金、银、铜、铁、玻璃、豪华二轮马车等殉葬器物,经过多学科联合攻关,揭示了丰富的历史文化信息,为研究西戎文化、秦戎关系、古代北方民族史、中国科技史以及中华文明多元一体格局演进历程等提供了新的实物证据。

——据杨维军《探索文明起源需要多方发力》

(1)结合所学知识,分析三则材料对研究中华文明的史料价值并说明你的依据。(2)综合上述材料并结合所学知识,简述实施中华文明探源工程的意义。

材料一 表:巴拿马运河的变迁

| 时间 | 事件 |

| 16世纪 | 西班牙国王下令进行运河开凿的测量,受限于技术条件和拉美独立运动的开展,运河开凿没有进展。 |

| 1879年 | 法国全面负责运河开凿,因流行病发生及财政困难,挖凿工程于1889年停顿。 |

| 1901年 | 美国获得开凿、经营和管理运河的特权。随后,美国与巴拿马签订条约,规定巴拿马不得在运河区执行国家主权,由美国任命总督,施行美国法律并驻军。 |

| 1914年 | 运河正式通航,沟通了两大洋。 |

| 1963年 | 迫于巴拿马群众要求恢复运河主权的斗争,美国同巴拿马政府达成协议,同意在运河区同时悬挂两国国旗。 |

| 1964年 | 美国撕毁协议,连续几天单独升美国国旗,引发了巴拿马反美爱国风暴。 |

| 1977年 | 巴拿马与美国签订全部收回运河的管理和防务权的新约。 |

| 1999年 | 巴拿马于12月31日正式收回对运河行使主权。 |

材料二

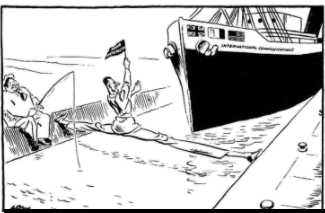

1956年埃及时政漫画《苏伊士运河的巨人》

注:漫画中一艘印有英法美三国国旗的轮船以“国际交流”的名义通过苏伊士运河,而埃及总统纳赛尔高举阿拉伯民族主义”的旗子两腿横跨苏伊士运河将船栏住。纳赛尔后面坐的是苏联外交部长谢皮洛夫。

——选自吴广伦《老漫画中的世界史》

(1)根据材料一并结合所学知识,围绕“巴拿马运河的变迁”,概括一条世界历史发展的线索或趋势,并予以简要说明。

(2)提取材料二反映的历史信息,并说明时政类漫画的史料价值。

主题一戊戌维新运动

材料一

材料二 1840年后,中国社会危机日益严重。在维新派看来,外国入侵所引发的中国社会的危机并非单纯由外国入侵引起,而是出于中国内部。而这种中国内部的原因并不是暂时的单纯的军事技术上的落后和经济财力上的不足,更深层次的原因在于这种落后和不足是社会长时期发展不足的结果。……如果说洋务派只看到了中国社会危机的直接的和表面的原因的话,维新派则以一种更为长远的眼光扫描中国社会发展的纵深历史,试图寻找救亡的更为根本的策略内容。

——以上材料均摘自《从救亡图存到寻求富强——对近代中国救亡思潮嬗变轨迹的考察》

材料三 严复提出“鼓民力,开民智,新民德”,其重要内容之一,就是改变“人心风俗”。他认为,从法制学问到饮食居处,封建礼俗是压抑民族活力、影响社会进步的障碍,因此主张破除旧学,引进西学,进行移风易俗。梁启超也认为,“今日欲伸民权,必以广民智为第一义”,要使官绅们懂得国家强弱和民众智愚之因,广其识见,破其愚谬,“令其恍然于中国种种旧习之必不可以立国”,然后授以新学,“从而摩激其热力,鼓厉其忠愤,使以保国、保种、保教为己任”。康有为主张兴学校、育人才,进行社会思想启蒙,“不当仅及于士,而当下达于民,不当仅立于国,而当遍及于乡”。认为只有四万万之民皆出于学,乃“智开而才足”。

——摘编自章开沅、朱英主编《中国近现代史》

材料五 戊戌变法在中国历史上第一次提出了由传统走向现代的系统方案。……倡导博爱、平等、自由、人权。这些思想观念并没有因戊戌变法的失败而消失其影响,相反,更加深入人心。……构成了中国现代化的逻辑起点。

——摘编自颜炳罡《戊戌变法与中国现代化进程》

材料六 百日维新”虽然失败了,但它毕竟触动了传统的中国政治体制,为现代国家的建立做出了有益的尝试。以后发生的历次革命运动,从现代化的进程看,都与戊戌变法有着历史的连续性。也正因为如此,史学界才会把戊戌变法视作近代中国(政治)现代化进程的起点。

——摘编自《回顾戊戌重温历史》

主题二义和团运动

材料七 最恨和约,误国殃民。上行下效,民冤不伸。神助拳,义和团,只因鬼子闹中原。……兵法易,助学拳,要摈鬼子不费难。挑铁路,把线砍,旋再毁坏大轮船。大法国,心胆寒,英吉、俄罗势萧然。

材料八 此次义和团民之起,数月之间,京城蔓延已遍,其众不下十数万,自兵民以至王公府第,处处皆是,同声与洋教为仇,势不两立。剿之则即刻祸起肘腋……只可因而用之,徐图挽救。

——清政府致各省督抚电文

材料九 先拆电线杆,后拆火车道,杀尽外国人,再与大清闹。

——黄曾源《义和团事实》

材料十 “无论欧美日本各国,皆无此脑力与兵力,可以统治此天下生灵四分之一也”,“故瓜分一事,实为下策”。

——(八国联军统帅)瓦德西

材料十一 自打1840年国门被西方列强的大炮轰开之后,一场又一场的败仗,一个又一个丧权辱国的条约,近代的中国简直就是弱者的象征,于是,一部近代历史也就成了反抗帝国主义列强侵略的大事年表。当一百年的屈辱历史过去了半个多世纪之后,回眸再望,细心的人就会发现在近代中国历史上,除了外国侵略和中国人民反侵略这条线索之外,实际上还有一条线索,即冲破封建的羁绊、走向世界的不断尝试,也就是利用外资的理论和实践。

——孔寒冰《近代中国历史的另一条主线》

*基础测评*

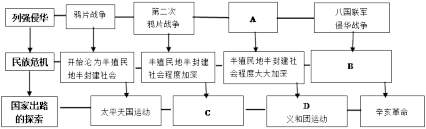

(1)请结合所学将下图中的A、B、C、D空白处补充完整,并概括19世纪40—90年代列强侵华的特点。

(2)请概括材料二维新派的观点。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括资产阶级维新派的思想主张及其目的。

(4)结合材料七,分析义和团运动爆发的主要原因。

(5)依据材料八,清政府对义和团的态度发生了怎样的变化?为什么会发生这样的变化?

(6)义和团为什么要拆电线杆和火车道?你对此如何评价?

(7)依据材料十说明义和团运动的重大历史意义。

*能力提升*

(8)根据材料五、六,说明作者对戊戌变法构成中国现代化进程起点的不同认识。

*历史纵横*

(9)结合中国近代史的相关史实,围绕“中国近代史的线索”,对材料十一的观点进行探讨。(说明:可以选取材料中的一个观点进行论证,也可提出新观点。要求:观点明确、史论结合、史实准确)