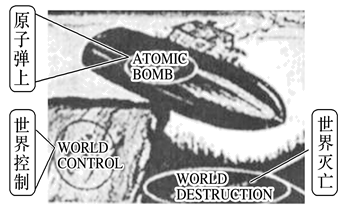

材料一 普利策新闻奖是美国一种多项的新闻、文化奖金,被视为美国新闻界最高奖项。1948年,美国漫画家鲁布·哥德堡的时事漫画“今天的和平”获得普利策奖。

材料二 20世纪下半叶,冷战主导了国际关系。……“二战”之前,许多西方领导人对苏联的马克思主义政权既恐惧又憎恨。虽然西方和东方最终在“二战”时结成同盟并成功地打败了纳粹德国,但是从许多方面来说,战时的经历确定了而不是减轻了战前的彼此怀疑。1945年纳粹刚刚投降,同盟国就开始分裂,(美苏)两国很快就爆发了激烈的争吵。……1947年是非常重要的一年。杜鲁门在美国国会发表演说,承诺支持各自由民族,因为他们抵抗着企图征服他们的掌握武装的少数人或外来压力。……在冷战的大环境下,随着力量对比的变化,世界格局表现出多极化趋势。

——摘编自弗兰克·萨克雷《世界大历史》

材料三 两百年来第一次,20世纪90年代的世界,是一个毫无任何国际体系或构架的世界。——艾瑞克·霍布斯鲍姆目前的多极化趋势将成为未来世界新秩序的基础。多极化为各国提供了机会,使它们能够在国际社会表达自己的意愿、希望及雄心。只有通过国家间持续的对话、交流观点,才有可能促进国际关系民主化,而国际关系的民主化,则是世界和平的基础。

——前联合国秘书长加利

(1)结合材料一和所学知识,说明漫画“今天的和平”为什么在当年能获得普利策新闻奖?(2)依据材料二并结合所学知识,分析美苏走向冷战的原因,运用美苏冷战的基本史实说明“1947年是非常重要的一年”,列举冷战期间多极化力量发展的表现。

(3)根据材料三并结合所学,指出导致20世纪90年代成为“毫无任何国际体系或构架的世界”的标志性事件,概括多极化趋势对国际关系发展的积极影响。

材料一 “哲学家只有使自己成为能对他的同类作出贡献时,他才有权利对自己作出估计。”哲学家并不为自己,而是为别人, “只对自己有好处,就是一无好处。” “智者在抨击干扰理性或阻碍理性发展的谬误中,智慧会感受到有朝一日将如此正当地为减轻甚或消灭曾使人备受痛苦的各种灾难作出贡献的那种光荣。” “因此让我们自由写作,也自由行动吧……一个顾虑重重、畏缩胆怯的作家,是不能为人类的精神和为他的祖国效劳的……一个哲学家必须以崇高的坚毅进行写作,或者就应预计到象并非哲学家那样的人去阿谀奉承,”从这些哲学家自己写的这些文字里,分明可以看出这些自称为哲学家的特性和由他们所掀起的启蒙运动的特性。

——摘编自李宏图《十八世纪法国的启蒙运动》

材料二 饶勒斯认为, “否定思想对经济体系和特定生产形式的从属地位是徒劳的和错误的,同样,单纯用经济形式的演变去解释人的思想运动,那也是幼稚的和低劣的”。法国大革命的完成,并不仅仅因为它势在必然; “人的力量、意识和意志的力量”也都起了作用。虽然如此,饶勒斯强调指出,大革命毕竟是长期经济发展和社会发展的结果,这些发展使资产阶级成了执掌经济和政权的主人。

——摘编自[法]饶勒斯《法国大革命的社会主义史》

(1)根据材料一,概括18世纪法国“哲学家”的“特性”,并列举这一时期一位著名的法国“哲学家”及其独特的思想。(2)概括材料二中饶勒斯关于法国大革命起源的结论,并结合所学知识评析其结论。

材料一 在西欧中世纪,教士和修道士的布道是一种重要的对民众直接进行神学指导的方式,是指教士以传道人的身份所进行的道德说教。中世纪的布道辞反映了当时的社会关注话题、神学发展、语言学的发展、教俗人士的评论等。13世纪出现了极为普遍的所谓“针对性布道”,将听众分为“妇女”“教士“和“市民”等等,布道时耍兼顾听众的兴趣及时调整内容。通过戏剧来灌输信仰也是对民众进行基督教化的一种重要路径。戏剧为大众提供了一种对《圣经》中的多种阐释进行了解和认识的方法和途径,还有以说教为目的,强调人对神的依赖以及个人与社会责任的道德剧、神秘剧等戏剧。此外,基督教会还利用寓意故事来进行基督教化的伦理道德说教。这些教化方式使得道德教化在民众中的传播更为广泛和普及,其过程也具有更强的包容性和渗透性,这些活动促进了基督教伦理道德体系的建构。

——摘编自邹丽霞《<罗马人传奇>与中世纪后期拉丁西方的道德教化》

材料二 宋代,社会风俗的教化与规范呈现出新的面貌。如宋真宗率百官亲赴曲阜孔庙祭莫,亲撰《崇儒术论》,救编《九经疏义》领行学校,作“劝学诗”明谕天下读书人。《宋史·职官志》中记述:地方官员具有“宣布条教”“旌别孝悌”“举行祀典“宣风化”等职能。在重建学校教化传播通道方面,庆历四年范仲淹推行“新政”时邀请教育家胡瑗赴京师执掌太学,将长达30年的苏湖私学教化经验引进太学。此外,乡约、家训等也在民间的社会教化中发挥重要的功能。如北宋学者吕大钩创立的《吕氏乡约》包括德业相劝、过失相规、礼俗相交和患难相恤。这其中“德业相劝”和“过失相规”着重于个人道德修养方面,而“礼俗相交”和“患难相恤”则侧重于个人道德的放大所造成的社会效应。陆游《放翁家训》也要求子孙秉承祖上清廉的家风,淡海名利、功利,教训子孙戒懒惰,与人为善,平等待人,同时祝福子孙要尽忠报国、廉洁为官、重视节操、不贫图富贵。

——摘编自张雪红《试论宋代社会教化的新特征》等

(1)根据材料一并结合所学知识,说明中世纪西欧教会进行教化的影响。(2)根据材料二并结合所学知识,概括宋代社会教化的特点,并简析其原因。

(3)根据材料并结合所学知识,简析古代中西方社会教化的历史启示。

材料一 1840年,英国用“坚船利炮”轰开了中国的“大门”,轰破了国人几千年“天朝上国”的迷梦。至19世纪70年代,清政府既要面对“发逆”之患,还要应对“洋人”之灾,困顿之势,尤若重病之躯,举步维艰。

——摘编自陈旭麓《近代中国的新陈代谢》

材料二

材料三 在对辛亥革命失败原因的痛苦反思中,人们认识到共和制度之所以不能真正得到巩固,根本原因在于缺乏对旧思想、旧文化、旧礼教的彻底批判,“欲图根本之变革”,必需改变国民性,必须发动一场思想运动,使人们从封建思想的束缚中解放出来。

——摘编自陈国庆《中国近代社会转型研究》

(1)据材料一概括清政府“举步维艰”的原因。(2)据材料二并结合所学知识,指出图中人物为救亡图存进行的主要探索。

(3)据材料三概括人们发动这场“思想运动”的原因,并结合所学概述其主要内容。

(4)综合上述材料,概括近代国人探索救亡图存道路的趋势。

材料 2009年,大型史料丛书《民国史料丛刊》在克服重重困难后正式出版发行。下表内容是《民国史料丛刊》中收编的部分史料及学者对其价值的推断。

| 史料 | 内容 | 史料价值 |

| (1)《内政调查统计表》 | 虽然收录得并不完全,但依然有一定的系统性。其中包括1932—1935 年全国以及各省医疗卫生机构、水利行政机关、农村经济的概况和灾害统计、土地变动、各省县管辖面积等数据 | 从某一领域展现了社会发展面貌,对于理解某一领域历史发展的实际状况有直接的帮助 |

| (2)《地方参政制度》 | 讨论了当时中国的民主政治、地方政府之民主问题、战时地方民意机关应如何设立、地方民意机关问题评议、地方行政与地方参政、地方民意机关的建立、省县参议会的工作等问题 | |

| (3)民国知识分子们的热议话题之一——《缩小省区草案》 | 讨论怎样将当时的大省分割成数小省,以缩小行政区划,并确定缩小省区的原则、草案,附有“内地十八省统计简表”“边地十省统计简表”“缩小省区统计简表”“缩小省区属县详表”“缩小省区图”等 | 体现了当时知识分子的思想状况,可作为当时知识分子思维活动非常活跃的证据 |

——摘编自孙燕京《史料与史学研究——〈民国史料丛刊〉的价值及其应用》

请仿照事例(1)(3),撰写(2)的史料价值,并据以上三则事例及所学知识,指出丛书《民国史料丛刊》在史料收编上存在的困难。材料 下表为不同地区的文献对玉米足迹的记载。

| 玉米不但是玛雅人的主要食物,更是深入到他们生活中的每一个角落之中,生养死葬,没有一样能少得了玉米;玉米之于玛雅人,正如水稻之于中国、印度,小麦之于埃及、巴比伦,甚至意义更为重要,因为在玛雅神话中,造物主用玉米创造了人类。 ——【美】西尔韦纳斯·莫利《玛雅三千年》 |

| 玉米的到来,使欧洲南部的农村景观、农业传统、饮食习惯和整个生活都在不同程度上发生了变化。由于玉米种植方便、价格低廉,一方面为地主、佃农、放债者、土地领主和新的中产阶级带来了财富,另一方面日益成为普通民众的食物,尤其是在遇到饥荒时,几乎成了穷人们唯一的救命稻草。自从玉米被引入之后,欧洲的人口数量也持续迅速增长。 ——章林《玉米:大刍草的7000年环球之旅》 |

| 玉蜀黍……川、陕、两湖凡山田皆种之,俗呼芭谷。山农之粮,视其丰歉;酿酒磨粉用均米麦,瓤煮以饲豚,秆干以供炊,无弃物。 ——【清】吴其溶《植物名实图考》 |

| 1550年后,玉米逐渐成为非洲大西洋沿岸的主要作物。非洲酋长和国王们通过集中储存、分配玉米来实现权力的最大化……推进了比以往更大规模的国家的产生。便于储存和携带的玉米也使得军事扩张和奴隶贸易等更容易深入内陆。 ——【美】约翰·麦克尼尔《世界历史中的物种交流》 |

7 . 地图既是人们空间认知的图像表达,又是人们进行空间认识的工具。阅读材料,回答下列问题。

材料一 1570年,在安特卫普首次出现了名为《地球大观》的地图集。其作品利用大量航海日志与地图资料,采用统一的投影法、 比例尺和“一图配一文”规则,获得了商业上的巨大成功。荷兰人很快效仿这种制图和商业模式,阿姆斯特丹成为后起的行业中心,“地图集”作为一种新型出版物开始流行起来。

1594年,法国人莫里斯·布格罗出版了一部国家地图集《法兰西大观》,收录了18幅王国地图,将古代高卢的疆域同当下法兰西的领土对应起来。波旁王朝也在边境省份任命了多位“国王工程师”直接负责地形的勘测,并且配备了专门的地图绘制人员。他们走遍了王国的疆域,绘制了可以准确定位的地图,还形成了许多文字报告和图集。

———于京东《图上的“国家”:西方政治史研究中的地理学叙事及其变迁》

材料二 清末以降,采用西方印刷技术的新式地图,逐渐成为近代中国思想启蒙与 “出版救国” 的重要媒介。20世纪初, 商务印书馆开始涉足地图出版领域,特别是伴随“癸卯学制”的颁行,为配合中小学“最新教科书” 的编辑与发行,相继译印《西洋历史地图》《瀛寰全图》《万国舆图》等教学地图,颇受当时中小学教材市场的欢迎。同时,感于“日俄开战,于我国关系甚大”,于1904年出版发行了《最新满洲朝鲜地图》,成为清末较有代表性的时务地图。

———李鹏《清末民国商务印书馆地图出版述论》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括16 世纪后期荷兰、法国“地图集”出现的背景,并分析两国“地图集”反映的不同价值取向。(2)根据材料二并结合所学知识,分析20 世纪初新式地图在近代中国传播的作用。

(3)根据材料并结合所学知识,说明地图革新与社会变迁的关系。

材料一 罗马帝国后期用以调整市民与非市民之间,以及不同国籍和无国籍人之间关系的法律被称为万民法。在有的法学著作中,万民法兼具国际公法和国际私法的性质。公元3世纪左右,罗马帝国的民事流转关系涉及社会生活的各个方面,奴隶主统治集团对商品货币有着贪婪的欲望,这都是市民法所不能适应的。根据统治集团的意志,结合罗马人与异邦人、外国人与外国人之间的法律实践,由罗马外事裁判官在司法活动中逐步制定和发展出名为“万民法”的私法体系。它的发展不是闭门造车,而是吸收了同罗马国家有贸易关系的其他民族的法律规范。万民法因而被罗马法学家称为“各民族共有”的法律。

——摘编自雷昕《浅析国际私法与古罗马万民法的学理关系》

材料二 雍正时期的《恰克图条约》是清朝在《布连斯奇条约》的基础上与俄国签订的一系列条约的汇总。其子约较多,对于处理贸易、边界交往、实施边境管理等具体事务有着较为明确的规定。以下为其中部分条文:

“送文之人俱令由恰克图一路行走。如果实有紧要事件,准其酌量抄道行走。”

“凡边界附近打猎,因图便宜,在他人之处偷打,除将其物入官外,亦治其罪……”

“设立边界头目,几事务须秉公办理,速行完结;如怀私推诿贪渎等情,各按本国刑律治罪。”

“两地奉差大小使臣,因公事到边时,说明因何事前来,系何等人在边候信,听候迎接。”

“俄使请造庙宇(东正教教堂),中国办理俄事大臣等帮助于俄馆盖庙。”

——据马长泉《康熙、雍正两朝中俄划界原则探析——以(尼布楚条约)(恰克图条约》为中心》整理

——摘编自程晓霞、余民才《国际法》等

(1)根据材料一并结合所学知识,简析罗马万民法形成的原因,并指出其与市民法的关系。(2)根据材料二,说明《恰克图条约》的特点。

材料一 下图为北京故宫博物院收藏的《万国来朝图》(部分)。介绍如下

乾隆二十五年,乾隆平定西域、准噶尔和回部。次年宫廷画师为皇太后七十大寿创作了《万国来朝图》。画面描绘着大年初一、在雄伟威严的皇宫中,万国使节穿着华服,手执书写着国名的锦旗,带着琳琅满目的贡品,等候皇帝接见的情境。这些朝贡者既包含了东北、福建、台湾、湖南与两广地区等地的少数民族,也有远西诸国(荷兰、英吉利、法兰西等)。

但是学者根据《实录》和《起居注》记载,发现当日(乾隆)只是“御太和殿受朝,作乐宣表如仪”,然后请蒙古王公和各位功臣吃顿饭就完事了,根本没有“万国来朝”。

——摘自李夏恩《万国来朝大戏:各朝皇帝的面子工程》等

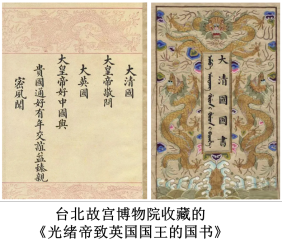

材料二 下图为台北故宫博物院收藏的《光绪帝致英国国王的国书》(1905年)。内容如下

大清国大皇帝敬问大英国大皇帝:中国与贵国通好有年,交谊益臻亲密。夙闻贵政府文明久著、政治日新,凡所措施,日臻美善。朕眷恋时局,力图振作,……兹特派兵部侍郎徐世昌、镇国公载泽、商部右丞绍英前赴贵国考求政治……惟望大皇帝推诚优待。

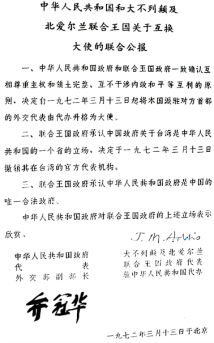

材料三 如图为英国国家档案馆收藏的《中英互换大使的联合公报》(1972年)原件。内容如下

中华人民共和国和大不列颠及北爱尔兰联合王国关于互换大使的联合公报

英国国家档案馆藏中英联合公报原件

一、中华人民共和国政府和联合王国政府一致确认互相尊重主权和领土完整、互不干涉内政和平等互利的原则,决定自一九七二年三月十三日起将本国派驻对方首都的外交代表由代办升格为大使。

二、联合王国政府承认中国政府关于台湾是中华人民共和国的一个省的立场,决定于一九七二年三月十三日撤销其在台湾的官方代表机构。

三、联合王国政府承认中华人民共和国政府是中国的唯一合法政府。

中华人民共和国政府对联合王国政府的上述立场表示欣赏。

(1)有学者认为《万国来朝图》史学价值不高,请评价这一观点。

(2)根据材料二和所学知识,指出晚清外交政策有哪些重要转变,并说明转变原因。

(3)根据材料和所学知识,指出材料三体现了中华人民共和国哪些重要的原则和制度?

材料 晋阳(太原)——北齐别都,是北方少数民族与中原汉民族融合和文化交流的中心地带。在太原王家峰发掘的北齐武平二年太尉、武安王徐显秀墓,是目前已发现的北朝晚期砖构壁画墓中惟一完好的一座,对了解当时墓室壁画绘制的技法和绘画艺术水平具有重要价值。基中出土了300余平方米彩绘壁画,包括基道两侧的仪仗出行队列,基室四壁的墓主人家居宴饮、出行备马备车场面,以及天象神兽等内容。壁画在艺术创作的技法上深受中原画论影响,壁画中人物的服饰样式、形制多有汉晋之风留存。基花中尤为引人注目的是反映中西文化交流的内容。壁画中有一些高鼻梁、深眼窝的仆吏和带有异域风情的精致福袍,侍女的间色裙以及备马图的马鞍布帛上均可见典型的萨珊波斯风格图案的联珠纹样,基室残存的一枚嵌宝石戒指为西方传入之物。基道两侧点缀着具有浓厚佛教意味的宝相莲花和云气纹饰,蕴涵着基主死后世界的四时顺畅、环境和谐之意。

——摘编自常晓君等《北齐徐显秀基宣壁画中装饰图像跨文化叙事研究》

(1)根据材料并结合所学知识,指出徐显秀蕴室壁画所包含的文明类型并说明依据。

(2)根据材料并结合所学知识,概括徐显秀墓室壁画的史学与艺术价值。