材料 恩格斯曾指出“一切存在的基本形式是时间和空间”。在具体的历史教学语境下,时序意识的表现之一就是在时间的背景下把握历史的变迁与延续、原因与结果。

下面所示为世界近代史上的若干关键词。

“全球航路的开辟”“文艺复兴”“”宗教改革“”“近代科学的兴起”“启蒙运动”“资产阶级革命”“工业革命”

——据郭梦羽《历史时空观念素养提升路径研究》等整理

从材料中任选三个或三个以上相互关联的关键词,自拟一个具体的论题,并结合所学知识予以阐述。(要求:写明论题,前后关联,史论结合)材料一 如果一个自由民(属于统治阶层)因其懒惰而没有加固堤防,从而导致他所负责的那段河堤决口,水淹没了农田,那么此人必须赔偿因此被毁的粮食。

如果他不能赔偿这些粮食,那么人们可以卖掉他和他的财产,其收益由那些遭受水灾的农民分得。

如果一个自由民打掉了另一个与其社会等级相同的自由民的牙齿,那么他的牙齿也该被打掉。

如果他打掉的是一个平民的牙齿,他需要赔偿三分之一迈纳的银子。

——摘自《汉谟拉比法典》

材料二 当时,为了繁衍人类,主从自己的口、臂、腿、足等部位,创造了婆罗门、刹帝利、吠舍和首陀罗。

他赋予首陀罗的职责只有一个,那就是顺从地服务于其他三个种姓。

威胁所有主而占有其房屋、池塘、园圃、田地时,应处五百钵那罚金;如由于失误所致,仅处二百。

损坏人家财产者,无论有意无意,应该赔偿,并向国王缴付与损害相等的罚金。

抵押时可按照种姓的正顺序,每月收婆罗门百分之二(绝不可再多),刹帝利百分之三、吠舍百分之四、而首陀罗百分之五的利息。

——摘自《摩奴法典》

材料三 拿破仑深受伏尔泰、卢梭等启蒙思想家的影响,再加上十年革命期间的教训,他深刻意识到要保住独裁地位就要维护大、小资产阶级的利益。为了达到这一目的就必须把他们的政治要求用法律的形式固定下来。于是,他在1801年就向各法院、参政院提交了《民法典》这部“典型的资产阶级社会的法典”草案用于讨论,不久就获得通过。《民法典》确立了“天赋人权”和“私有财产神圣不受侵犯”来反对封建制度并为资本主义的发展提供了条件,顺应了历史潮流。

——摘编自邱枫《浅论<拿破仑法典>的巨大影响力及原因》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,比较《汉谟拉比法典》和《摩奴法典》内容的相同点。(2)根据材料三并结合所学知识,简析《拿破仑法典》编纂的背景及其影响。

材料一 19世纪60至90年代,为了挽救风雨飘摇的清王朝,李鸿章等一批封建官僚在“中学为体、西学为用”的思想指导下发起了洋务运动。19世纪末至20世纪初,以康有为、梁启超为代表的资产阶级维新派,掀起了维新变法运动。以孙中山、黄兴等为代表的资产阶级革命派,学习西方“共和制道路”,发动了武昌起义,最终于1912年建立了中华民国,结束了中国两千多年的封建君主专制。1917年,以宣传西方资本主义的民主、科学为核心的新文化运动兴起,而后期随着马克思主义传入中国,社会主义思想成为新思潮主流。

——摘编自刘仓有《简析近代中国向西方学习的历程》

材料二 20世纪初,为了挽救国家危亡、寻求中华民族复兴之路,早期中国共产党人经过艰辛探索与反复比较,最终选择了马克思主义。

——摘编自袁银传、兰国汝《早期中国共产党人选择马克思主义的背景、历程与启示》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,指出近代中国学习西方的特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析早期中国共产党人选择马克思主义的原因及其意义。

材料一 全世界的国际移民(外籍人口)由1965年的7500万增长到1990年的1.2亿,期间年增长率达1.9%。1990—1995年发达地区的人口增长中,有45%来自国际净迁入。欧洲、北美和澳大利亚—新西兰为净迁入地区,而非洲、亚洲、拉美为净迁出地区。北美和澳大利亚—新西兰的人口增长的1/3来自国际迁移,欧洲人口增长的88%来自国际迁移。二战后初期,大多数移民从事制造业和公共服务业。从80年代开始传统行业的劳动力需求减少,贸易、金融等行业的就业机会增加,全球劳动力的流动呈现出新的趋势。

——摘编自邬沧萍、陈卫《世纪之交的全球人口问题》

材料二 在世界范围内的跨国和跨区域人口迁移流动,特别是在多族裔的跨国、长距离人口迁移快速发展的背景下,“文化适应”“文化扩散”“文化融合”等问题日益凸显。人口迁移流动虽然能够使人才、技术和资金得到更为合理的配置,但复杂多样的全球人口流动也可能引发族裔间、群体间等深层次的排异反应,如与移民相关的种族矛盾及社会撕裂问题等。

——摘编自陆杰华《全球人口结构的变迁趋势及其经济社会影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括20世纪后半叶国际人口迁移的基本趋势,并分析其形成原因。(2)综合上述材料并结合所学知识,谈谈你对人口迁移带来的文化交流与碰撞的认识。

材料 1958年戴高乐重返法国政坛之时,开始酝酿对苏缓和的长期规划。此时的苏联,“非斯大林化”的进程方兴未艾,赫鲁晓夫在“和平共处”外交总路线的框架下,积极在西方国家中寻找“特殊”对话者。1958年初,苏共中央委员会通过决议,旨在“削弱法国与北约联系的纽带,加强法国从美国获取更大独立自主权的政治倾向。”苏联表示与戴高乐的“定期接触”可能会促进法苏缓和,钳制法美关系。同时,戴高乐进一步向在巴黎的苏联外交官阐述“从大西洋到乌拉尔山”的构想,并多次在公开场合使用该表述。

第二次柏林危机可被视作法苏关系缓和的障碍和契机。1959年至1960年,两国间出现了短暂“缓和”的迹象。然而,1960年5月,苏、美、英、法四国首脑会议失败,法苏间的“缓和”被苏联证明是一场错觉。苏联意识到,只要美国参与其中,法国就会为了维护其盟友的利益限制自身的判断和行动自由。在随后的联合国大会发言中,苏联强烈谴责了法国殖民主义,因为苏联此前对法国的期待和盘算并没有得到任何实质性回报。

——摘编自宋雪《“缓和”的错觉——再议1958—1960年的法苏关系》

(1)根据材料并结合所学知识,概括20世纪50年代末60年代初,法苏关系出现缓和迹象的历史背景。(2)根据材料并结合所学知识,说明20世纪50年代末60年代初,法苏关系缓和成为“错觉”的原因。

材料一 在苏俄最初与孙中山接触时,孙中山对苏俄和共产国际仲出的橄榄枝并没有积极回应。1922年6月,陈炯明“六一六”兵变发生后,孙中山离粤赴沪。在与英国记者阿瑟·索兰姆的谈话中,孙中山说:“国民党是我的孩子,现在眼看就要淹死。……我向英美呼救,他们站在岸上嘲笑我。这时漂来一根俄国稻草,我在快要灭顶的时候就抓住了它。英国和美国站在岸上向我大喊,叫我千万不要抓那根稻草,但是,他们帮助我吗?不。……我知道这是一根稻草,可是总比什么也没有好。”

——摘编自李振武《第一次国共合作建立过程中的障碍及化解》

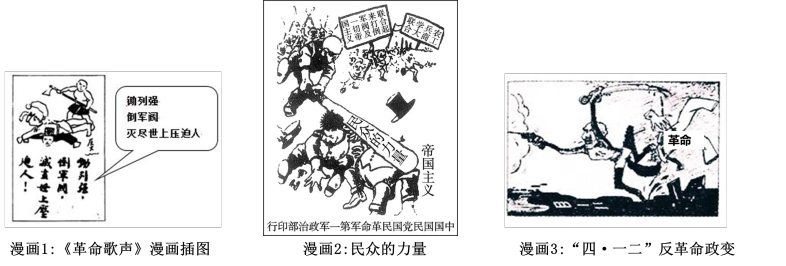

材料二

(1)根据材料一、概括孙中山对苏俄态度转变的背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出第一次国共合作的成果,并简析失败的原因。

材料一 随着18世纪中期棉纺织业的发展,人们对动力的需求更加迫切,当原始动力再也不能继续满足日益扩大的需要时,蒸汽动力应运而生。在几乎所有工业全用上蒸汽机后,人们开始尝试把蒸汽机作为牵引力,用于改进原有的交通运输——运河。

——[意]卡洛·M·奇波拉《欧洲经济史》

材料二 受沪宁铁路借款权被英商攫取的刺激,江浙地区一些士绅和实业界人士等决意筹集资本,自主修筑铁路。1906年,浙江方面率先修建杭州至嘉兴段铁路。次年4月,在张謇的主持下,上海至嘉兴段也开工兴建。沪嘉铁路的修建,其意义不仅在于唤醒了国民的利权思想,从外人手中争回了路权,而且在于它把实业界的视线引向了铁路,以与列强对中国路权的攫夺相抗衡。沪杭铁路资本以商界为大宗,商界的投资又集中在杭州、嘉兴、湖州、宁波、绍兴五府,皆浙江工商业相对发达地区。铁路的修筑,对沿线城镇民智的启迪影响颇大。1909年8月沪杭铁路全线通车,沿途观者如堵。

——摘编自戴鞍钢《近代江浙沪地区铁路修筑述略》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出英国近代铁路建设的背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出近代沪杭铁路建设的原因并分析其影响。

材料一 中世纪早期,黑夜代表罪恶和危险。在欧洲历史上,每当夜幕降临,城市里钟声响起、城门关闭,并伴随宵禁巡逻。城市里晚上不准经营,既是宵禁的要求,也是行会的规矩。从近代开始,人们对黑夜有了新认识。基督教文化认为黑夜不再仅仅是恶的象征,也是一条通往神灵的路径。从16、17世纪以后,贵族们开始逐渐享受夜间的娱乐生活,普通市民中的少数人也以适合自己的方式享受夜晚生活。那时宵禁令还在,但规矩已经放松。进入19世纪,随着照明条件的改善和城市化、工业化的发展,夜生活的时尚潮流已势不可挡。剧院、俱乐部、音乐厅、赌场、酒馆是夜生活的主要场所,数量迅猛增长,甚至24小时开放。一些城市不再夜晚关闭城门,夜生活已成为一种普遍的社交生活。

材料二 欧洲人对夜晚态度的变化也带来了夜间劳动的普遍化,有学者估算,1800年时,伦敦人的睡眠时间平均只有6.5个小时。经过劳工与雇主的反复博弈,到1919年,欧美大多数国家基本实现了8小时工作制,但一种新的劳动制度一夜班工作制,逐渐推广开来。为最大限度使资本增殖,通宵达旦的工作常常采用换班工作方式,那些被称为“日工”“夜工”的人从早6点到晚6点,又从晚6点到早6点,进行换班工作。这样既能确保劳动者的劳动时间符合法律规定,又可以使厂房、机器等资本在夜里得到充分利用。

——以上材料摘编自俞金尧《资本扩张与近代欧洲的黑夜史》

(1)根据材料一,概括近代欧洲市民夜间生活变化的特点,并分析其背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析夜班工作制出现的原因。

材料一 文官考试除另有法律规定外,分为文官高等考试和文官普通考试。关于考试资格,凡民国男子年满21岁者,得应文官考试,女子不得参加文官考试。

文官高等考试分甄录试、初试、大试。

(1)甄录试为笔试……甄录试落第者,不能参加初试。

(2)初试。先笔试,后口试。……初试及第者,授以学习员证书,由国务总理咨送各官署学习2年,学习员学习期满时,由各该长官呈请大试。

(3)大试。也是先笔试,后口试。考试科目为现行法令解释、设案之判断、草拟文牍。……第三次落第者,不得再考。文官普通考试的科目为国文、历史、地理、笔算、法学通论、经济学6门。……考试及格者,授以试补官证书,按照其等第的高下,依《文官任用法》叙补。

——据1913年《文官考试法草案》整理

材料二 二战以来,西方传统文官制度体系中政务官和事务官两官分途原则发生很大变化,逐渐呈现出相互交融的态势。随着社会的发展,一些国家的文官试图打破“政治中立”的樊篱,表现出明显的政治化倾向。随着政府所处环境以及文官制度核心价值观的变化,传统文官永业原则受到挑战。统治阶级为实现自己的阶级统治往往僭越制度的规范,典型的做法就是不经过考试任用的程序直接任免文官;另一方面,出于技术方面的考量,西方国家越来越倾向于将行政职位的一部分特别是高级职位向社会开放,不拘一格招揽优秀人才,这淡化了考试任用的制度刚性。

——摘编自秦勃《全球化语境下西方文官制度的嬗变与重构》

(1)根据材料一概括北洋政府时期文官考试制度的特点,并结合所学知识分析其制定的历史背景。

(2)根据材料二指出二战以来西方文官制度演变的特点,并结合所学简析原因。

材料一 在欧洲,作为精英阶层创造的博物馆,自诞生起就不自觉地带有强烈的精英文化的基因,这决定了博物馆服务对象的角色不自觉的偏向精英阶层。而民主趋势下,普通大众权利的获得使得博物馆又不得不重视大众的文化权益。16世纪中叶,收藏被受教育阶层视为一种有修养的绅士行为和身份地位的象征,收藏主要涉及文化艺术、自然奇珍和历史古物,由于启蒙运动的推动,19世纪公众将自己藏品捐出成为潮流。法国大革命后政府宣布将卢浮宫变成国家博物馆,在理论上强调博物馆成为普通人可进出的场所,“这些国家的艺术属于自由平等理念下诞生的新社会全体公民所有”。

——摘编自潘继业《西方博物馆公共化中的精英力量》

材料二 鸦片战争后,中国在与外国签订不平等条约的交涉中常常出现沟通不畅的问题,与外国人沟通必须“悉各国情形必谙其语言文字方不受人欺蒙”。恭亲王奕䜣也感到清政府在外交中的劣势,于是近代中国第一座官办外语学校同文馆建立了。同文馆博物馆是辅助教学的设施,藏有新式机器(模型)、动植物、医学标本、矿石等。美国传教士丁韪良任同文馆总教习后还从国外购买了一些藏品,藏品的陈列主要是按照学科进行分类,只为同文馆教授学生使用,并未对社会公众开放。虽然庚子之变打断了它的发展历程,然而其曾经的管理和陈列都为后期博物馆事业提供了经验和教训。

——摘编自陈思清《近代中国学校博物馆发展研究(1876~1949年)》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括近代西方博物馆事业的发展趋势并简析其原因。(2)根据材料二并结合所学知识,归纳京师同文馆及其博物馆建立的背景。综合上述材料并结合所学知识,谈谈中外博物馆的共同贡献。