材料一

| 学者 | 观点 |

| 1 | 丝绸之路不止一条,依据地理位置及其途径路线,可分为西北陆上“丝绸之路”、西南陆上“丝绸之路”。海上“丝绸之路” |

| 2 | 丝绸之路上商品流通的参与者有汉人、波斯人.突厥人、大食人、鲜卑人等。除了以经商为主的商人,参与丝绸之路商品流通的还有僧侣。他们绝大多数并不以获利为目标。而是以宗教传播为己任 |

| 3 | 三条丝绸之路本身就是由中国独特的自然地理环境造成的,当然也与人文地理环境有关。海上丝路取代陆路,也正是这种环境发展的必然结果 |

| 4 | 丝绸之路中的“丝绸"一词,已不再是中外商业史上交流的商品“丝绸”之狭义,而是一个文化象征符号。所以丝绸之路是沟通中国与域外交流的一个“交通网络”,包括商业、文化和民族迁徙交融这三大功能 |

——摘编自耿异《丝绸之路研究在中国》

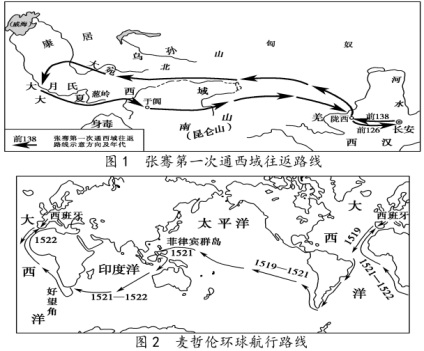

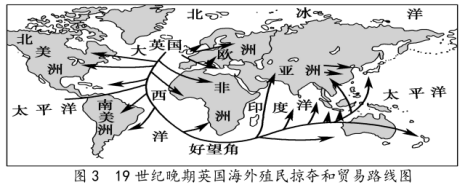

(1)依据材料一,分别概括四位学者的观点,归纳史学界“丝绸之路”研究的动态与趋势。材料二

(2)从以上三幅图片中任选两幅地图,结合所学知识提炼一个主题,并加以说明。(要求:观点明确,史论结合,逻辑严密,表述清晰)

美国的世界著名未来学家约翰·奈斯比特于2009年出版了《中国大趋势》一书,近年来在中国各界引起热评。作者根据大量的新闻报道和自己的亲身经历,描述了中国改革开放以来所取得的巨大成就,并归纳为“中国现代化社会八大支柱”的“中国模式”。具体如下:

1.解放思想:这是中国社会变革中第一个也是最重要支柱。

2.“自上而下”与“自下而上”的结合:支撑中国新社会长治久安最重要、最微妙,也是最关键的力量平衡。

3.“规划森林”,让“树木”自由生长:允许多样化的存在,为中国生存与发展迈出了关键一步。

4.“摸着石头过河”:冒着一定风险通过反复尝试探索未来道路,“实事求是”,从实践中学习。这就是邓小平的格言。

5.艺术与学术的萌动:中国当今精神文明得以加强的表现。

6.融入世界:中国积极参与世界经济、政治和文化各领域活动。

7.自由与公平:20世纪70年代末,在中国开始的改革开放为解决这个问题提供良好的借鉴。

8.从奥运金牌到诺贝尔奖:正是中国未来经济竞争力的预演。

根据材料并结合有关史实,评析材料内容。(要求:1.对约翰▪奈斯比特的“八大支柱”以史实加以概括论证。2.请你对约翰▪奈斯比特“八大支柱”之外的缺失进行增补,并加以说明。)材料一 如果可以把1492年看作全球化的开始,那么大致可以看出全球化经历了这样几个阶段,首先是葡萄牙和西班牙人开创了现代全球化;然后是大英帝国、法国、比利时等欧洲国家开始大规模向全球殖民。

——摘编自白海军《2049相信中国》

材料二 在这世界里,前所未有地挤满了人——人们在巨大城市的人行道上互相推挤……在这世界里,充满了流线型汽车、有机电车和飞机;这世界受到了来自传声筒的喧声的干扰,遭到了新闻标题以及电影电视中的不断变化的镜头的攻击。这世界是有史以来唯一的一种经济统治——工业文明的统治的一部分;它不但为西欧诸民族所分享,也为俄国人、美国人和日本人所分享,甚至还在某种程度上为中国人和印度人所分享。

——摘编自【美】斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料三 20世纪90年代以来,经济全球化迅速发展。针对经济全球化问题,美国总统克林顿曾说:“如果由于害怕全球化的破坏而希望挡回全球化的力量,我认为是不可取的。”古巴领导人菲德尔·卡斯特罗则认为:“由于不公正的国际经济秩序,经济全球化并没有使广大的发展中国家从中受益,反而造成……富国愈富,穷国愈穷。”

(1)根据材料一并结合所学知识,说明为什么“首先是葡萄牙和西班牙人开创了现代全球化”。指出1640—1870年英国大规模向全球殖民的政治、经济条件。

(2)根据材料二,概括归纳工业文明给人类社会带来了哪些变化。

(3)利用材料三中克林顿和卡斯特罗的观点,以“正确看待世界经济全球化”为主题写一篇短文。要求:①必须包括以下关键词:“潮流”“发达国家”“发展中国家”“对策”。②紧扣主题,观点合理。③条理清晰,合乎逻辑。④字数在120字左右。

材料一 西周时期,周王自称“天之子”,其所居之地称为“中国”(即中央之国),文献准确记载的区域大致在黄河流域。古希腊人认为,他们的主神宙斯的居住地就是世界中心,文献中明确记载的地理范围不超过地中海周边地区。罗马人则说,众神选择并指引罗马成为世界中心,罗马帝国初期所能明确认识的地理范围已远远超过了古希腊,但仍限于欧洲、非洲北部和亚洲中西部。上述三个文明对于远离其统治区域的地方则认识模糊。

(1)概括材料一中各文明对世界认知的共同之处。

材料二

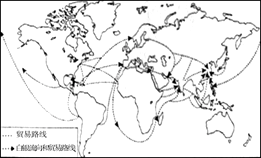

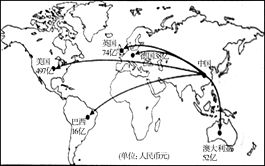

图(a)公元1400年前世界主要贸易路线示意图

图(b)公元1400—1800年世界主要贸易路线和白银流向示意图

图(c)公元1900年前后世界主要航海贸易路线和铁路示意图

图(d)公元2013年五大跨境电子商务市场对中国商品网购需求预估示意图

(2)阅读图(a)至图(d),以世界洲际贸易的发展为视角,结合所学,对材料二所蕴含的历史信息进行解读。

要求:提取信息充分;总结和归纳准确、完整;解释和分析逻辑清晰。

(3)世界是联系的,也是多样的。结合“洋务运动”“辛亥革命”和“中华人民共和国成立”三个历史事件的具体史实,回答:中国的有识之士是如何立足国情、学习外来文化的?中国取得了哪些具有自身特色的成果?

社会治理是国家的基本职能之一。所谓“社会治理”,就是特定的治理主体通过各种方式对于社会实施的管理。《高中历史选择性必修1》以“国家制度与社会治理”为主题对此进行了比较全面的阐释。

材料

| 先秦时期 | 分封制、礼乐制、世官制、《禹刑》、贡赋、“为户籍相伍”、《礼记·王制》论国家备荒、商鞅变法 |

| 封建时期 | 三公九卿制、行省制、上计制、察举制、台谏合一、科举制、王安石变法、《唐律疏议》、《吕氏乡约》、宣政院、“汉倭奴国王”金印、租庸调制、乡里制、鸠杖 |

| 近代时期 | 《中华民国临时约法》、《训政纲领》、“三三制”、戊戌变法、《奏定学堂章程》、《公务员任用法》、法币改革、协定关税 |

| 现代时期 | “五四宪法”、民族区域自治制度、改革开放、《中华人民共和国公务员法》、《民法典》、“社会主义核心价值观”、独立自主的和平外交、《中华人民共和国海关法》、社区、《中华人民共和国劳动保险条例》 |

——摘自高中历史教科书《国家制度与社会治理》

请任选材料中一个阶段的整体或部分信息,或不同阶段的部分相关信息,结合所学知识,归纳主题并自拟论题,阐述该主题与“社会治理”之间的内在联系。(要求:论题明确,史论结合,表述清晰,要有结论)

材料 下表为当今世界部分大事记

| 时间 | 世界大事 |

| 1992年 | 《联合国气候变化框架公约》签署 |

| 1999年 | 二十国集团组成 |

| 2001年 | 上海合作组织成立 |

| 2008年 | 国际金融危机爆发 |

| 2009年 | 金砖国家领导人会晤 |

| 2011年 | 叙利亚内战发生 |

| 2015年 | 新开发银行成立 |

| 2017年 | 人类命运共同理念首次被写入联合国决议 |

材料工业革命后西方建筑与城市理论发展史(部分)

时间 | 代表性事物 | 特点 |

18世纪60年代开始 | 巴黎万神庙等 | 古典复兴,仿罗马风格 |

18世纪末19世纪初 (拿破仑帝国时期) | 巴黎星形广场凯旋门等 | 罗马帝国风格,外观上雄伟、壮丽,内部采用华丽的装饰 |

19世纪初 | 欧文的“新和谐公社” | 中间设公共设施,周围为住宅,附近有工场与作坊,村外有耕地、牧场及果林 |

19世纪初到70年代 | 英国国会大厦 | 仿中世纪哥特风格,浪漫主义建筑的代表 |

19世纪中叶开始 | 英国世博会水晶宫、巴黎埃菲尔铁塔等 | 大量应用钢铁结构,建造快速,造价低廉,结构极为稳定 |

19世纪90年代开始 | 苏格兰连芬南混凝土高架桥等 | 钢筋混凝土建筑物的应用,大大提升了建筑物的强度 |

19世纪末 | 霍华德的“田园城市”理论 | 城市和乡村生活的结合,城市中有大量的森林、运河、花园,环境极佳 |

材料一 到12、13世纪,这样的自治城市越来越多,城市居民不再受庄园法庭管制,可以自己去选市长、议员、法官等等,组织自己的市政府,建立自己的法庭,甚至组织自己的军队。这种不同的生活态度、价值观及自治活动,最终会导致封建社会的瓦解,推动新的文化的产生。

——钱乘旦《西方那一块土》

材料二 城市的生活与农村不同,市民脱离了土地,以经商和手工业为主,不同的生活状况,必须养成新的习惯,逐渐形成与传统的价值观念相抵触的心理状态。市民心理拥有这样一些特征:善于创新,因为如果因循守旧,不提高产品的质量就会在竞争中失败;重视自由,因为没有自由就不能携带商品走南闯北;敢于冒险,因为害怕漂洋过海,商品就缺乏广阔的市场;主张宗教容忍,因为不敢和异教徒接触,必然会失去可观的利润;重视理性,因为对行情、国情的估计不建立在事实的基础上,不作冷静的、理智的分析,就会遭受破产;崇拜财富,因为财富给他们带来了荣誉和地位;要求享受,因为财富的增长,使他们有可能享受生活的乐趣。变化了的心理状态要求相适应的、新的文化。

——张椿年在《从信仰到理性:意大利人文主义研究》

请你阅读上述材料归纳一个主题并进行分析说明(要求:观点明确,史论结合,逻辑严密,表达清晰。)

汉斯.斯隆是享誉英国的收藏家,其藏品包括书籍、手稿、动植物标本,以及来自世界各地的文物。1751年,他立遗嘱将私人收藏捐赠给国家,希望建立一座博物馆,“或将不时欢迎—切具有相同参观和浏览之渴望的人到访参观”“这渴望可以是,尽可能有用,或是努力满足好奇求知之欲,或是增进所有人的学识和新知”。社会舆论认为建立博物馆“有益于增进不列颠的荣耀”。1753年英国国会立法成立大英博物馆,斯隆的收藏成为展品核心。后来以库克船长为代表的探险家提供来自澳洲及更远的世界的珍岛,进一步丰富了馆藏。

759年,大英博物馆正式向公众免费开放,参观者需要提前提出书面申请。门票一开始每天十张,后来增加到二十五张。

大英博物馆在19世纪的新获藏品,反映了英国基于海上霸权获致的日新月异的帝国势力。英国在埃及击败法国后,将法国在埃及收集的文物作为战利品运回英国,保存于大英博物馆。有两千多年历史的帕特农神庙的大理石雕刻来自英国人埃尔金在希腊进行的考古发掘,将这些艺术品偷运回英国的做法被认为是对希腊的公开破坏。I860年,英法联军入侵北京,从圆明园中盗出存世最早的中国绢画——《女史箴图》。1810年,登记参观制度被废弃,结果访客人数急剧上升。19世纪中期,大英博物馆被批评“开放时间正好处于劳工和匠人最不方便的时间段”,因而增加了开放时间,以求更好地为公众服务。

20世纪大英博物馆继续“关注过去”,又在全球范围收集大量当代藏品。70年代,围绕是否收参观费发生了争论,“考虑博物馆回报的时候应当优先考虑它给公众带来的教育红利,的观点占了上风,博物馆坚持免费参观。1972年埃及法老《图坦卡蒙宝藏特展》吸引了160多万人,这个惊人的数字在大英博物馆的展览史上无出其右;这批藏品在整个70年代都在苏联、美国、加拿大和德国的各大博物馆巡展。此后大英博物馆与各国博物馆合作举办的《德国一个国家的记忆》《秦始皇:中国兵马俑》展览都获得成功。博物馆的受众面也在—系列电台节目,如《100件文物中的世界史》中得到拓展。

——摘编自【英】詹姆斯汉密尔顿《大英博物馆:第一座公众博物馆的诞生》

阅读材料,结合所学,解读“大英博物馆”的发展史。要:提取信息充分;总结和归纳准确、完整;解释和分析逻辑清晰。材料 随着文艺复兴和宗教改革的深入发展,人们对自然界的认识也产生了革命性的变化。16—17世纪,欧洲的自然科学研究取得重大突破,近代科学兴起,被称为“科学革命”。科学革命形成了重视经验和事实的理性化思维方式,确立了通过观察、实验、分析、归纳和综合等基本途径发现自然规律的科学方法。近代科学的兴起,削弱了封建统治的精神支柱,促进了思想解放和社会进步。

——高中统编教材《中外历史纲要》(下)

请根据材料并结合所学世界近代史的相关知识,任选角度拟定一个具体的论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:观点明确,史论结合,表述清晰)