材料 劝学内容的演变反映了不同的劝学思想,推动了教育内容的变迁,形成了各时期相异的学风、士风。先秦以荀子《劝学》为代表的劝学思想,以“读书求能”作为学习目标,“六艺”之学成为个人能力提高和君子人格塑造的基础;科举时代,宋真宗《劝学诗》集中体现了“学而优则仕”的诉求,儒家经籍成为入仕的载体,形成了鄙俗、功利化的学风;清末面对民族危机,张之洞的《劝学篇》继承并超越“读书求能”,发展出“读书求强”的劝学思想,“明体达用”成为教育内容选择依据,加快了西学东渐的进程。

——摘编自吴民祥、路世鹏《中国古代劝学思想的流变与教育内容之变迁》

提取材料中的信息,围绕“中国古代劝学思想的流变”这一主题,自拟论题,并结合中国史的知识加以论述。(要求:论题观点明确,紧扣主旨;阐述论证充分,史论结合,逻辑清晰)材料 中国人深入骨髓的主张国家统一、民族团结与社会安定的大一统精神,在南宋爱国诗人陆游的著名诗句中得到了很好的反映:“死去元知万事空,但悲不见九州同。王师北定中原日,家祭勿忘告乃翁。”从古到今,中国的有识之士都竭力宣传国家、民族和社会的统一、团结和安定,中国人民对于那些为国家统一、民族团结与社会安定事业做出贡献的人,总是称颂不已,众口皆碑;相反,对于那些制造矛盾坚持分裂的人,总是视他们为国家、民族的罪人,永远谴责和唾弃他们。可见主张大一统,已经成为皇帝和百姓、官员和布衣的共识。绝大多数的历史经验也一再证明:只有江山一统,才能国泰民安。

--摘编自杨松华著《大一统制度与中国兴衰》

根据材料并结合所学知识,运用中国史相关史实,提出论点并进行论证。(要求:观点正确,史实准确,论证充分,表述清晰)从广告看时代发展

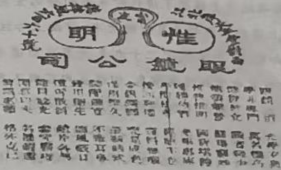

下图为1918年5月18日《四明日报》刊登的惟明眼镜公司的眼镜广告,广告采用了对仗工整、朗朗上口的广告诗形式,形式的新颖使得通篇讲述自身的优势但不显乏味。

眼镜一道,光学玄奥;学非专门,莫名机巧;

伪货林立,识者稀少;他业兼营,难得窍妙;

惟我惟明,国货堪夸;延聘诸君,光学专家;

学问优业,经验不差;挽回权利,质料无瑕;

金银钢脚,充足成色;保用坚久,最新时式;

装配适宜,不牵耳鼻;致用卫生,遮风蔽日;

远近散斜,镜片各异;随目验光,参究医理;

开幕以来,名播遐迩;倘蒙惠顾,格外克己。

——《宁波报纸广告研究(1899—1999年)》

任选两个角度提取材料信息,分析其反映的历史现象,并进行合理阐释。材料 有学者将宋朝在中国历史上的地位归纳如下

| 序号 | 地位 | 陈述 |

| (1) | 两宋文化直接影响了明清以来农耕区汉族性格的形成 | 宋朝是中国古代思想文化的高峰。如经学有汉学、宋学并称,文学涵盖词、诗、话本等,雅俗共赏;理学在南宋以后逐渐成为统治思想,明清时随着理学的世俗化发挥巨大作用,塑造了中华民族的性格特征。 |

| (2) | 两宋新兴的社会阶层奠定了元明清农耕地区基层社会的统治基础 | 宋代社会与前代相比出现了一些重要变化。世家大族衰落,庶族地主兴起,成为北宋的统治支柱;士大夫主体意识增强,在宗族建设、基层教化、社会救济、文化教育中发挥重要作用。 |

| (3) | 两宋处于中国帝制时代政治地理格局的变动期 | |

| (4) | 两宋是中国帝制时代社会经济区域和大格局分布的定型期 |

历史的见证:百廿一中

从1903年到2023年,临沂一中纵跨两个世纪,见证了中国近现代的历史……

【启程】

·1903年,沂州府于考棚成立沂州中学堂,临沂一中的历史由此开始。临沂一中的前辈们,与当时全国仅有的769所近代新式学堂一道,开启了中国教育的新纪元。

【发展】

·1928年,徐眉生担任校长后开始在校内发展共产党员,并于1931年成立了省立五中党支部——这成为了临沂一中“坚定跟党走”的光明起点。

·1934年,省立五中改名山东省立临沂中学。虽然由于后来抗战爆发,临沂中学师生被迫停止招生,但在党的领导下,艰难困苦中的师生从未停下教育救国的脚步。

·1937年,中共党员、国文教师段雪生和进步教师刘惜愚带领一部分师生历尽艰难去了延安,跟着党把近代教育的星火洒在了新中国的摇篮里。

·1947年,原省立临沂中学校长刘承攽和一部分撤往大后方的教职工才又返回临沂,在原五中校址上恢复了临沂中学,为沂蒙中等教育的重生做了大量工作。

·1950年,临沂专署决定在临沂城恢复中学教育。

·1985年,临沂一中在山东乃至全国率先提出了“素质教育”的理念,并大力推行实施,在全国引起了巨大反响。

【展望】

·2023年,临沂一中发展站在了继往开来的新起点上,以“为党育人,为国育才”为初心使命,以立德树人为根本任务,努力培养时代优秀学子。

——据《一首优美的沂蒙教育复兴“诗”》等

结合材料,以“一中·见证”为题写一则历史短文。(要求:表述成文,叙述完整;立论正确,史论结合;逻辑严密,条理清晰。)

材料一张岱生平(部分)

| 万历二十五年(1597年),张岱生于显贵的书香门第,少年时具有过人天赋,工书善对,出口成章,被称为“今之江淹” |

| 成年后的张岱轻佻狂放,悠游于市井之间,流连于山水之侧,斗鸡走狗,走马观花,期间也写下来大量的诗作 |

| 崇祯八年(1635年),由于排斥八股,张岱在乡试中落榜,于是撰《跋张子省试牍三则》,讽刺考官,从此绝意仕途,醉心写作 |

| 明亡后,张岱拒绝清廷邀请,隐居不出,坚守贫困,潜心著述,著有《陶庵梦忆》和《石匮书》等 |

| 康熙四年(1665年),张岱撰写《自为墓志铭》,以便自己死后使用。其铭文表达出豁达的人生观 |

| 康熙十九年(1680年)之后,张岱著《三不朽图赞》,从立德、立功、立言的角度对明代绍兴府八县一百余人进行了褒扬。后去世,享年84岁 |

材料二:蜀人张岱,陶庵其号也。少为纨绔子弟,极爱繁华。好精舍,好美婢,好娈童,好鲜衣,好美食,好骏马,好华灯,好烟火,好梨园,好鼓吹,好古董,好花鸟,兼以茶淫橘虐,书蠹诗魔,劳碌半生,皆为梦幻。年至五十,国破家亡,避迹山居。所存者,破床碎几,折鼎病琴,与残书数帙、缺砚一方而已。布衣疏食,常至断炊。回首二十年前,真如隔世。

——节选自张岱《自为墓志铭》

结合以上材料,对张岱的人生历程进行阐释。

材料《儒林外史》是清代吴敬梓创作的杰出的长篇讽刺小说,成书于乾隆年间,主要描写了明清时期的社会图景。下表节选了部分章回情节。

| 章回 | 情节 | 备注 |

| 第18回 | (杭州)文瀚楼店主人道:“目今我和一个朋友合本,要刻一部考卷卖,要费先生的心替我批一批……合共三百多篇文章,不知要多少日子就可以批得出来,我如今扣着日子,好发与山东、河南客人带去卖。” | 书中记载了一种职业叫“时文(科举时代应试的文章)选家”。书坊为编选时文集,会聘请熟悉科举考试规则,却屡试不第的文人住在书坊楼上,供应食宿,并付给酬劳。 |

| 第30回 | “安庆季苇萧、天长杜慎卿,择于五月初三日,莫愁湖湖亭大会。通省梨园子弟各班愿与者,书名画知,届期齐集湖亭,各演杂剧。每位代轿马五星,荷包、诗扇、汗巾三件。” | 书中描写过多次在南京、杭州和湖州等地的文人聚会,这是南京莫愁湖会之前杜慎卿发出的知单,通知全省戏班愿意参与的旦角赴会。 |

| 第48回 | 他向女儿道:“我儿,你既如此,这是青史上留名的事,我难道反拦阻你,你竟是这样做罢。”……几个人来打门,报道“三姑娘饿了八日,在今日午时去世了。”他仰天大笑道:“死的好!死的好!” | 徽州一个叫王玉辉的老秀才,其女婿去世后女儿要守节自杀。他与女儿的对话和女儿自杀后的表现。 |

材料 有学者将唐宋时期的家训分为初盛唐家训、中晚唐家训、北宋家训以及南宋家训,整理出家训在此时期发展过程的主要特点,如下表所示。

| 时期 | 主要特点 |

| 初唐、盛唐时期 | 唐太宗写作的《帝范)成为后世帝训范本;大家族族长们开始重视家风培养;读书勉学的家训增,多 |

| 中晓唐时期 | 家训训诫范围变广,家训训主身份更加广泛;对女子道德束缚减弱的同时,女子开始反思和自省,加强了自我约束;保身远祸的思想开始盛行 |

| 北宋时期 | 家训从家规开始向宗族规矩发展;仕宦家训涌现;理学家留下了广泛的家训文本,非理学家的家训中也渗透着理学思想 |

| 南宋时期 | 袁采创作的《袁氏世范》成为第一部训教平民的作品;家训中的仕宦志向开始转向治生制用方面;陆游创作的大量诗训成为以诗为训的典范 |

——整理自徐太乙《唐宋家训中的道德观研究》

从材料中任意提取一项唐宋家训变化的信息,据此拟定一个论题,并结合所学知识加以阐释。(要求:明确列出变化的信息,论题明确,史实准确,阐释充分,表述清晰)

材料 中国古代不同朝代任官的规定部分

| 时期 | 规定 |

| 商周 | 国家机构以宗族血缘为纽带,把家族和国家,政治和伦理融合在一起,诸侯、卿、大夫的爵位都由子孙继承 |

| 西汉武帝 | 朝廷在任命地方行政长官时,逐步形成了官员回避本籍的惯例,即刺史不用本州人,郡国守相不用本郡人,县令长不用本县和本部人 |

| 东汉桓帝 | 定“三互法”,“谓婚姻之家及两州(幽州和冀州)之人不得交互为官刀,仅限于州牧和郡太守 |

| 魏晋 | 曹魏强调“唯才是举”,然立九品官人之法,选官多重家世荫资,不论行能,评定品第,取舍由私,“上品无寒门,下品无士族” |

| 唐朝 | “不许百姓任本贯州县及本贯邻县官”,“宰相子弟多居外职者”,朝中大臣子弟不得任御史和言谏官。《唐六典》规定:“凡同司联事,及勾检之官,皆不得注大功以上亲” |

| 北宋 | “官守乡邦,著令有禁”,在任期内不准在所辖境内“置买物业” |

| 明朝 | 官员任用有资格限制和籍贯限制,吏员虽可升为官,但从1409年起便“禁吏员为御史”,“郡县守令一般不在本地任官”。之后,避籍的范围逐步延伸,北人南仕,南人北守,选人动涉数千里,即所谓“南北互选之法” |

——摘编自唐梦诗《试论中国古代的任官回避制度》等

根据材料并结合所学知识,就材料整体或其中任意一点,拟定一个具体论题,并予以阐述。(要求:论题明确,持论有据,论证充分,表述完整)

材料 中国自古以来就有“文史合一”“诗史合一”的传统,“以文证史”“以诗证史”,既是于中国学术传统的自然演变,也是西方近代史学传入的结果。

——摘编自张伯伟《现代学术史中的“教外别传”——陈寅恪“以文证史”法新探》

结合材料,综合运用历史学科核心素养,任选一篇(首)文(诗),阐释其“文(诗)史合一”的传统。(要求:明确写出文章篇目,史论结合,阐释清晰。)

篇目:《师说》《六国论》《过秦论》《谏逐客书》《谏太宗十思疏》《答司马谏议书》《汴河怀古》