材料一 20世纪20年代,美国的农业逐渐走下坡路,危机不断凸显。1900年,美国1/3的耕地是为数以百万计的马匹和骡子生产饲料的,但随着汽车取代这些牲畜,越来越多的耕地用于生产粮食。在第一次世界大战期间,粮食的巨大需求造成了一种假象,但到20世纪20年代,粮食供应激增,而农村的收入却因农产品供过于求而大幅下降。1921-1929年农产品价格指数较1920年下降了35%,农业赋税却占农民纯收入的30%以上。美国垄断资本通过银行金融机构,利用贷款剥削农民和农场,1930年负债农场从1920年的37%扩大至42%。1929年,美国农业生产率较1913年提高了26%,机械设备减少了对体力劳动者的需求,但食品价格随着利润的减少而下降,小农无法支付新设备的成本。更加不幸的是,大萧条期间,美国一些地区气候异常,干旱持续了很多年,沙尘暴增多。一位露宿街头的农民说道:“1927年我种植棉花赚了7000美元,1931年失去了所有,1932年开始流浪。”

——摘编自孙树强《伯南克的“圣杯”:1930年代美国大萧条的背景及诱因》

材料二 民国成立以来我国人均粮食占有量在下降,大大低于清代平均水平。1926-1937年总平均,农业收成只相当于丰年的64.4%。1931—1935年,我国农村出现了一场深刻的农业危机,农业生产萎缩,耕地大量荒芜。这一时期,中国农产品输出贸易总指数逐年下降,1935年比1929年下降一半。而1934年农产品价格总指数比1930年下降28%。随着西方剩余农产品和工业品源源流入,现银不断从农村流向城市、海外,到1933年,全国农户大半处于负债之中,农民大批死亡。由于大众购买力萎缩,国内市场缩小,使完全依赖国内市场的民族工业如棉纺织业破产。……面对严重的危机,许多省份征收田赋不得而归,为此一些省份还征收各种杂税和提高税率。财政当局还实行新进口税则,降低税率,推动进口品汇价倾销。而此时中国共产党直面农村突出问题并开展土地革命,通过农民运动和农村革命根据地建设,对中国农村展开了全面改造。

——摘编自符长泉《三十年代中国农业危机及其影响》等

(1)根据材料一并结合所学知识,简析20世纪二三十年代美国农业危机产生的原因。(2)根据材料一、二并结合所学知识,比较20世纪二三十年代美国农业危机与中国农业危机表现的异同。

(3)根据材料二并结合所学知识,简要说明国共两党处理农业危机的不同影响。

材料一 商人会馆首建于明,至清而盛。明中叶以后这种由商人所建的会馆之所以出现,是经济因素发展所带来的一系列变化进行社会整合的产物。明清时期随着社会分工的进一步扩大,全国出现了几个比较稳定而富有特色的经济生产区域,突破传统社会千百年来形成的“千里不贩樵,百里不贩米”的经济格局。宋元以后,特别是明清时期,中国社会贱商的传统有所改变,士大夫阶层对商人及其职业的鄙视、敌对转而采取认同的态度,清康熙帝曾说过“通财贸之血脉者,惟有商贸。”这一转变是各地商人会馆兴起的政治舆论基础。明清以来纵横捭阖的十大商帮,以全国为战场进行商业战争,本地商帮与客帮之间矛盾频出。一些侨居商人阶层与当地社会的隔阂还不时造成纠纷和冲突,本地商人依仗其地域和人际、文化优势,常常欺侮、排挤外来客商。而这种社会的边缘化地位又反而促进了他们的相互认知和认同。于是乡土观念浓厚的中国明清商人同籍人士各出其力,通过在客地修建富有故乡文化特色的恢宏壮丽的会馆,向人们展示本土文化的博大精深,同时达到以群体力量共谋发展的目的。

——摘编自李晓琴、石涛《对明清商人会馆产生的动因探析》

材料二 近代上海的同乡会诞生于1905年反美华工禁约运动,民国时期,同乡会获得了较大发展,数量远远超过了会馆的规模。清末民初,随着新政的展开以及“社团主义”等新式社会概念的引入,很多社会中间组织都经受了早期现代化的更新与再造。较之会馆而言,同乡会内部管理民主化特征明显。同乡会一般都设有会员大会,选举理事会和监察理事会。另一方面,组织结构的科层化也是一个重大变化。比如,宁波同乡会按照会务的多寡设立了各种分工明确的专职机构。除此之外,同乡会更加注重外来人口的现实生活,还将其业务范围扩展到推行教育、提倡实业、介绍职业、调处争执、慈善救济、公共卫生等“救生”事项。

——摘编自邱国盛《同乡组织与近代上海外来人口的管理》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出明清时期商人会馆得以发展的背景。(2)根据材料二,指出与会馆相比,近代同乡会的变化,并分析导致这一变化的原因。

(3)根据材料一、二和所学知识,说明会馆和近代同乡会设立的共同作用。

材料一 (明清时期)在人口膨胀、耕地紧张、赋税繁重的背景下,江南农民只有通过调整种植结构来寻求出路。原来用以种植粮食的耕地,改种了棉花、桑树等经济作物;原先的副业—纺织业成了人们的主业;原来的重要粮食产区江南地区,开始在粮食上依赖湖广地区的供应。农业结构的调整和纺织业的兴起、粮食贸易的频繁,终于成就了江南工商业市镇的兴起。江南地区产业结构的变化,最集中地体现为棉纺业和丝织业的发展,而棉纺业和丝织业专业市镇也占江南市镇的绝大多数。在南方个别地方,出现“机户出资,机工出力,相依为命久已”的景象。

——摘编自卜宪群《中国通史》

材料二 中国的封建专制皇权则恰恰相反,实行的是“重农抑商”政策,统治者对世界形势懵然不知,当葡萄牙人进入澳门时,他们仍处之泰然,丝毫没有感到这是处于重大转折中的西方殖民力量伸入东方繁荣第一个触角。中国的私人海外贸易既然得不到政府的保护而未能充分发展,也就不能通过海外贸易而积累足够的货币资本,促进资本主义萌芽的成长。

——摘编自吴于廑、齐世荣主编《世界史·近代史编》

(1)根据材料一概括明清时期经济发展的新变化。(2)依据材料二并结合所学,分析明清经济无法向近代转型的原因。

基层治理是国家治理的基石。基层强则国家强,基层安则天下安。

材料一:清政府将代表内地经制州县基层组织的保甲、汛塘等移植至改流后的地区,并且设立国家军队,施行儒家教化,责令习读《圣谕广训》等儒家经典书籍,逐步培养他们的忠君观念和君臣尊卑思想,以实现王朝国家权力所不及地区与内地早日实现一体化。随着改土归流的推进并派驻内地流官对基层深入治理,加之边疆民族地区政治经济发展的不平衡性导致与内地治理模式差异较大,或因地方势力过于强大,清政府通常做法是“土流参治”,虽以流官治理为主,但也充分尊重少数民族长久以来生产生活所延续下来的行为方式,甚至会吸纳当地曾经的土司头人协同治理。

——摘编自聂迅《清代土司基层社会治理组织体系重构:以改土归流地区为中心》

材料二:英国有着深厚的地方自治传统,被誉为“地方自治之母”。都铎王朝时期,地方自治……斯图亚特王朝时期……地方自治权限得到很大发展……1835年市政法案规定由领取薪水的行政人员来执行地方政府的工作,并对郡治安法官进行分权;1888年,英国下院通过了《地方政府法》,规定郡议会每年集会四次,居民成为自治主体……随着各种机构的不断设置……中央政府加大对地方的行政监督。

——摘编自孙宏伟《英国地方自治的发展及其理论渊源》

材料三:近代中国基层社会治理结构是在延续“皇权不下县”的治理方式之下,民众面对的是乡绅,而不是代表国家权力的县一级政府。基层社会的乡绅成为基层社会治理的实际主体,充当了政府官员和当地百姓之间的中介人。政府“治理”角色的缺位,基层乡绅“治理”角色的出现,成为近代中国“自治”观念传入的社会背景。当士绅这一群体离开庙堂回归基层社会的时候,就成为基层社会中集民望、学识、威望和能力于一身的领导者,成为道义上和实际上的基层社会的治理主体。随着时间的推移,乡绅逐渐在农村形成了相对完整的家族组织,政府给予乡绅及其家族组织充分的尊重与信任,并利用这些基层组织获取资源、履行维持秩序和劝课农桑等重要职责。

——摘编自刘凤雪《近代中国基层社会治理结构的变迁与“自治”观念的中国化》

材料四:1950年12月至1951年10月,中央人民政府颁布《中华人民共和国惩治反革命条例》,采取党委领导下的群众路线方法,在全国范围内完成镇压反革命运动。1950年,政务院颁布《乡(行政村)人民代表会议组织通则》、《乡(行政村)人民政府组织通则》,确立乡和行政村为乡村的行政区域,乡人民政府和行政村不设置内设机构,只设置专职或兼职的工作人员。1954年的第一届全国人大,表决通过《中华人民共和国宪法》、《地方各级人民代表大会和地方各级人民委员会组织法》,正式明确乡镇为基层政权。随着农业合作化运动的推进,1956年和1958年是农村党员发展的两个高峰期,探索出“支部建在村庄”、“支部建在生产单位”等经验,组织农民参与农业社会主义改造和现代国家建设。

——摘编自董帅兵《中国共产党领导乡村治理的百年历程、基本经验与实践启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括清政府加强“改土归流”地区管理所采取的措施。(2)根据材料二,指出英国地方自治制度的特点。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析近代中国乡绅在农村基层治理中充当重要角色的原因。

(4)根据材料四并结合所学知识,总结新中国成立之初在探索乡村治理方面所作出的贡献。

材料一 1902年沈家本被清廷任命为修订法律大臣,他力主“变法图强”,近可以收回治外法权,远可以跻身于世界强国之林。他确定了以“参考古今,博稽中外”为修律指导思想,起草新式法律《刑事民事诉讼法》、《大清商律草案》、《国籍条例》等,基本建立了中国近代法律体系。由他制定的《破产律》完全抄自日本破产法,但与当时经济发展水平和运行机制产生严重抵牾而流于具文。晚清政治改良的最终失败,使修律与司法改革未能达到预期结果,但却推动了近代法律的转型发展。

——摘编自张普藩《中国法律的传统与近代法律转型》

材料二 在总统之外复设总理,是为总统制改为责任内阁制的标志。但规定的责任内阁制并不完备,其要害在于改制之后,未能确定总统府与国务院款为最高行政中枢。由于总统府和国务院都被赋予了相当的行政权,而《临时约法》又“并未说明内阁是对总统或是对议会承担责任”,于是导致了一国之内同时具有两个行政中枢的二元化政体格局。…从民初政治的实践上看,斯时真可谓政争不断。

——杨天宏《论<临时约法>对民国政体的设计规划》

材料三 中国共产党在民主革命时期颁布的宪法或宪法性质文件

时间 | 宪法名称 | 核心内容 |

1931年 | 《中华苏维埃共和国宪法大纲》 | 确认实行工农兵民主专政和苏维埃政权组织形式 |

1941年 | 《陕甘宁边区施政纲领》 | 按照“三三制”组织抗日民主政权 |

1946年 | 《陕甘宁边区宪法原则》 | 边区实行人民代表会议,保障人民各项权利 |

(1)根据材料一并结合所学知识,指出晚清修律的特征,并分析其原因。

(2)根基材料二,结合所学知识指出《中华民国临时约法》出台的背景,概括它在制度设计上存在的不足之处?

(3)根据材料二并结合所学知识,说明民主革命时期中国共产党法制建设的意义。

材料一 西周的宗法分封制度,造就了华夏系民族共同体与戎、夷、蛮、狄共同体犬牙交错、夷夏混居的族群分布格局。春秋以降,周王室在“礼崩乐坏”的大趋势下日益式微,由此失去了制衡诸侯和四裔诸族的“天下共主”地位。大国争霸、四夷交侵背景下的剧烈社会动荡,极大地推动和促进了各地族群的空前融合和相互认同。华夏、蛮、夷、戎、狄之间的文化差距和心理隔阂日益消弥,华夏与蛮夷戎狄一体同源的思想观念应运而生。这种观念的广泛流行,代表了当时“中国认同”的最高境界。

——摘编自田广林、任妮娜《从夷夏异制到华夷一体:春秋战国时期的“中国”认同》

材料二 南宋统治者对南方西南少数民族采取了“权其酋长、使自镇抚”,建立土官统治,实行“以夷治夷”或“以夷治蛮”政策。辽、金建立政权后,逐步改变了对待异族掠夺与同化政策,承袭了“胡汉分治”与“因俗而治”,实行两种制度,“以国制待契丹、以汉制待汉人”。辽、金都实行了南北面官制、蕃律和汉律,还接受了先进的汉族文化和管理制度。元朝中央设宣政院管辖藏族地区事务,制定了“吐蕃刑律”,极大地密切了吐蕃地区与中央的关系。继南宋将澎湖划归福建晋江县管辖后,元在澎湖设立了巡检司,管辖台湾和澎湖。在北、西北地区设立羁縻卫所和屯田,以当地民族首领充任卫所长官。南方和西南地区,在土官制度基础上,发展成更加严密的土司制度。

——摘编自孙懿《中国民族区域自治的历史进程》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析春秋战国时期“中国认同”的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,概述辽宋夏金元时期国家治理的新举措及特点。

材料一 1975年,法国邀请美国、英国、德国、意走利和日本领导人开会协调经济政策,以共同应时油价高涨和经济衰退。此后,被称为“富国俱乐部”的八国集团长期主导着全球经济规则的制定和宏观经济政策的协调,在政治和安全领域发挥举足轻重的影响力。

材料二 2009年二十目集团领导人金融市场和世界经济峰会在美国首都华盛顿举行。会议发表的宣言指出.在世界经济和国际金融市场面临严重挑战之际,二十国集团领导人决心加强合作,共同努力恢复全球增长,实现世界金融体系的必要改革。二十国集目的成员既有美、英、法等八国集团,也有中国、印度等国家.显然具有更走的代表性。更重要的是,二十国集团也反映了全球实力与经济权力平衡向发展中国家转移的现实。在全球重大决策过程中,发展中国家已不再仅仅是“客人”和“观众”。而逐渐成为全球问题的决策者.成为维护发展中国家整体利益的重要力量。

(1)依据材料一指出八国峰会的主题是什么?这一峰会是在什么背景下召开的?

(2)在对全球重大问题的决策上,材料二与材料一相比发生了什么变化?变化的原因是什么?

(3)这一变化说明了什么?

材料一 自鸦片战争以来,“亡国灭种”的遭遇使得原有的国家认同不断被摧毁,这极大地引发了人们的思考。梁启超认为,“夫所谓……元、明、清者,则皆朝名耳。朝也者,一家之私产也;国也者,人民之公产也”,只有建立一个君主立宪的民族国家,并致力于开启、培养国民与此相应的国家认同感,中国方可立于世界民族国家之林。革命派提出,中国在“异种残之,外邦逼之”情况下,建立起一个现代民族国家“殆不可以须臾缓”。辛亥革命成功后,孙中山一再强调“今日中华民国成立,满、汉、蒙古、回、藏五族合为一体”,各族“皆得享共和之权利,亦当尽共和之义务”。

——摘编自暨爱民《百年凝聚:近代中国民族国家的认同建构》

材料二 现代民族国家的历史可以追溯到1648年的《威斯特伐利亚条约》,但一般认为以民族主义为寄托的民族国家构建始于18世纪末的法国大革命。霍布斯鲍姆即认为,“现代民族主义起源于18世纪末的欧洲,是一个以法国大革命为契机的近代现象”。民族主义是伴随近代西方民族国家构建而出现的,它表现出一个简单的政治原则即“坚持政治的和民族的单位必须一致”。……民族主义是一种以民族共同体为依托,强化民族意识和情感、维护民族传统和特点、强调民族利益的思想观念,它可以发展为一种最具民众动员力的社会、政治和文化运动,其终极目标是建立属于自己民族的民族国家。在18世纪末到19世纪中期,民族主义和民主主义结合起来,在资产阶级革命的背景下,通过反对封建专制主义,争取公民自由和民主权利,开始构建服务于资本主义生产方式的近代民族国家。这一阶段民族主义思潮的核心思想就是“一个民族,一个国家”,要求实现民族自决,建立自己独立的民族国家。

——摘编自罗富明、罗绍明《中国近代国家建构思想与西方民族主义》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括近代中国民族国家观念兴起的原因和意义。(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括近代中西方民族主义的差异,并说明近代欧洲民族主义兴起的原因。

工业革命

材料一 十九世纪以来,伦敦码头的工人就曾经说:“泰晤士河里的每一滴清水都包含着历史”。但是好景不长,也就是这条曾经最让英国人自豪的河流后来却遭到了最严重的污染。著名化学家法拉第(1791-1867年)曾经描述他所见到的泰晤士河,“整条河变成了一种晦暗不明的淡褐色液体,气味很臭,就像街道上散发的臭气一样。整条河实际上就是一条臭水沟”。

——摘编自吴宪《工业革命时期英国的环境污染问题探析》

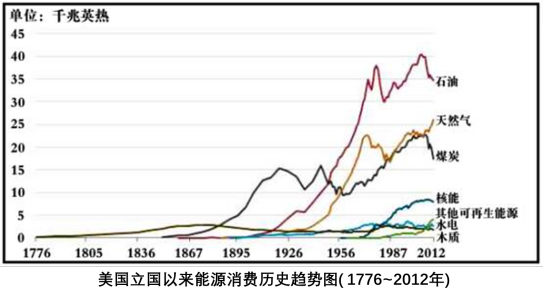

材料二

——数据来源:美国能源信息署

(1)根据材料一并结合所学知识,写一篇调查报告。(要求:自拟标题:指出调查背景、结果及原因,并提出合理化建议。)(2)根据图中并结合所学知识,指出19世纪以来美国能源的变化情况,并简析其原因。

材料一 19世纪60至90年代,为了挽救风雨飘摇的清王朝,李鸿章等一批封建官僚在“中学为体、西学为用”的思想指导下发起了洋务运动。19世纪末至20世纪初,以康有为、梁启超为代表的资产阶级维新派,掀起了维新变法运动。以孙中山、黄兴等为代表的资产阶级革命派,学习西方“共和制道路”,发动了武昌起义,最终于1912年建立了中华民国,结束了中国两千多年的封建君主专制。1917年,以宣传西方资本主义的民主、科学为核心的新文化运动兴起,而后期随着马克思主义传入中国,社会主义思想成为新思潮主流。

——摘编自刘仓有《简析近代中国向西方学习的历程》

材料二 20世纪初,为了挽救国家危亡、寻求中华民族复兴之路,早期中国共产党人经过艰辛探索与反复比较,最终选择了马克思主义。

——摘编自袁银传、兰国汝《早期中国共产党人选择马克思主义的背景、历程与启示》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,指出近代中国学习西方的特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析早期中国共产党人选择马克思主义的原因及其意义。