材料一 明清市镇,作为周围乡民商贸的集散地以及地主乡绅居住的集中地。其中少数大镇的繁华必依赖丝、棉等跨地区的贸易发达而成气候,追究其原因,而该镇在商贸的技术、人才与管理方面具备的优势更为重要。例如经丝技术为南浔人所独创,对生丝、绸缎的鉴识,南浔、盛泽的牙人、牙商较之他地更为精明,以及若干公馆、会所以及商业组织的有力参与,等等。总之,事在人为,都是市场“物竞天择”的结果。明清市镇的形成往往是在离县城较远、数县交集的“两不管”地带率先出现;离县城较远,路途为河湖港汊分割,村落细碎成网,小市镇数量反而多起来。有些大市镇的发展,其经济实力远胜于县城, “一个湖州城,不及半个南浔镇”的民谚,妇孺皆知。

——摘编自《王家范谈明清江南的“市镇化”》

材料二 1983年,邓小平到苏州和无锡等地视察,欣喜之情溢于言表,他似乎看到了一个小康社会的现实样板。此后,政策进一步趋向积极。1984年,乡镇企业出现了突破性的发展势头,各类乡镇企业如雨后春笋。到1988年,企业个数达到1888万个,从业人数达9546万人,总收入达4232亿元,四年间乡镇企业数平均每年增长52.8%。独特的经营机制和产权结构使乡镇企业在与国有企业竞争中处于优势,某些产品,国营企业生产亏损,乡镇企业生产却能盈利,显示出特有的生命力。1987年邓小平接见外宾时说: “农村改革中,我们完全没有预料到的最大的收获,就是乡镇企业发展起来了,异军突起。”

——摘编自《乡镇企业“异军突起”的历史和机制分析》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出明清江南市镇经济繁荣的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析20世纪80年代中国乡镇企业异军突起的背景及作用。

材料一 中国自先秦时期就有“诗教”“乐教”的美育传统,从属于“礼教”。20世纪初,众多思想家、教育家在引入西方理论的背景下,展开了对近现代美育思想的建构,以期实现“立人”与“新民”。1906年王国维提倡“以审美拯救人性”,他认为美育应与“智、德、体”三育并重发展,才能造就“完全之人物”。1912年蔡元培积极提倡“美育救国”,首次把美育确立为国家教育的方针;1917年针对“忠君尊孔”的封建教育宗旨和传教士鼓吹的“宗教救赎论”,他又提出“以美育代宗教”拯救国民精神。20世纪初的美育思想以鲜明的实践品格产生了深远的社会影响。

——摘编自刘彦顺《中国美育思想通史》(现代卷)

材料二 1986年,《关于第七个五年计划的报告》指出: “各级各类学校要认真贯彻执行德育、智育、体育、美育全面发展的方针。”这是近三十年后,美育重新回归全面发展教育方针。与此同时,艺术教育逐步走入正轨,中小学美育课时数明显增多。1999年,国务院颁布的《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》将美育本体性功能放在不可替代的位置,激发创造活力,全面提升学生的人文素养。2020年,教育部发布《美育教育规划细则》正式确定美育课程纳入中小学学业水平考试范围,美育课程全面开齐开足,倡导美育的全面性和终身性。

——摘编自孙刚成《历史制度主义视域下的新中国美育政策演进及启示》

(1)结合材料一和所学知识,概括20世纪初中国美育思想的特点,并分析其影响。(2)结合材料二和所学知识,指出新时期学校美育的发展趋势,并分析其原因。

材料一 1839年,林则徐赴任广州主持禁烟,途中便派人“先赴海口代访夷情”。至广州后,他又组织有关人士编译《澳门新闻纸》,借以采访夷情。经过调查,林则徐认为禁烟重点应是杜绝鸦片来源,便要求外国鸦片贩子于三日内缴交所有鸦片,并声明“嗣后来船永不敢夹带鸦片”。同时,他还意识到“内地兴贩已久,囤积之家定必不少”,于是颁布法令规定:“所有内地民人贩鸦片、开烟馆立即正法,吸食者亦议死罪。”鉴于广州官僚机构的腐化,林则徐还倡导民间组织“绅士公局”,以宣传禁烟及收缴鸦片,并规定“倘有客商违例夹带吸食,许该船户前赴沿途地方官密行首禀”。

——摘编自李桂屏《试析林则徐禁烟斗争的特点》

材料二 19世纪80年代,美法诸国逐渐同意禁向中国出口鸦片。1909年,各国在上海召开了万国禁烟大会,揭开了国际联合反毒禁毒的序幕。与此同时,甲午战争后中国部分知识分子提出“不先禁烟,即开矿亦无用也,即练兵亦无裨也”,纷纷在报刊上发表文章宣传禁烟和批评清政府的鸦片政策。国外华文报刊也指出吸食鸦片是民族衰落的主要原因,呼吁华人同胞禁吸鸦片。在当时社会,不仅舆论要求禁烟,国内外禁烟组织活动也相继开展。如在维新变法期间,徐勤等在多地成立戒鸦片烟总会,不仅配制戒烟药丸,还编写、印刷戒烟歌等传示各地。一些乡约民规中也顺应潮流,加入了自禁鸦片、稽查烟馆等内容。至1910年,由资政院议员及学绅界人士组成的中国国民禁烟会在北京成立,并在各地积极协商设立禁烟分会。至此,清末民间禁烟运动达到一个新的高度。

——摘编自于海斌《清末民初时期的民间禁烟运动》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括林则徐禁烟运动的特点。(2)根据材料二并结合所学知识,简述清末民间禁烟运动兴起的历史背景,并简要评价该运动。

材料一 中世纪后期,英国的自由传统奏响了序曲,也为专利制度的孕育提供了技术劳动力和商品经济环境以及科学革命和文艺复兴等思想文化支撑。16世纪末到17世纪初,英国重工主义的经济政策鼓励自由建立新产业,催生了1624年的《垄断法规》(专利成文法),该法规与古典自由主义思想共同促进了初始工业化时期英国专利的实践。17世纪末到18世纪,自由资本主义推动专利制度与产业革命之间相互影响,专利法治体系更加成熟。19世纪上半叶,英国专利制度和经济实践因其存在的大量缺陷而面临巨大危机,引发了一场席卷欧洲的专利制度存废大论战,最终促进了专利制度的全面改革。

——摘自李宗辉《17-19世纪英国自由传统与专利制度的演进研究》

材料二 西欧在19世纪30年代之后技术创新潮流开始放缓,自由贸易经济开始成为各国经济发展的重心。在这样的经济形式下,自由贸易理论开始兴起,在贸易自由、契约自由的旗帜下,通过授予专利权使一些工商企业受到保护、免受竞争的现象引起了经济学家的注意。同时,专利制度自身的问题也日益引发人们的不满,当时英国专利制度尤其令人诟病。19世纪中期之前的英国仍然坚持专利特权制度,其授权程序复杂、成本高昂、费时不菲且含糊不清,专利诉讼也存在较大问题。在这样的环境下,19世纪50年代西欧爆发了如火如荼的反专利运动,但19世纪70年代之后,这种反专利运动最终还是消退了。

——摘编自袁锋《专利制度的历史变迁:一个演化论的视角》

(1)据材料一、概括英国专利制度的产生背景,结合所学知识分析其积极影响。

(2)据材料一、二、分析西欧反专利运动的爆发原因及其历史作用。

(3)综合上述材料,简要谈谈你对专利制度的认识。

材料一:北宋景德四年(公元1007年),绩溪人胡忠在徽州创建了安徽省最早的桂枝书院。此后,这种我国封建社会所特有的教育组织就扎根于徽州大地,至1906年各书院均改办学堂为止,前后延续了九百年。徽州书院大致可分为三大类型:地方官员牵头,民间助资兴建;世家望族为方便族中子弟就读、培养士子业儒入仕举办的各种家族式书院;徽州理学家因讲学和传播理学需要,由讲学者本人或其弟子所创办的书院。其中以歙县紫阳书院最为著名,自1246年创建以来,一直是新安理学的中心。徽州书院以儒家经义为教学的核心内容。讲授重点为四书、六经。书院大多宗法朱熹白鹿洞书院学规,采取自主钻研、相互问答、集中讲解的教学方法。这些凝聚着先人智慧的精华,在古徽州大地上历经几百年的传递与强化,形成了一些独具特色的优良教育传统。

——摘编自姚辉《徽州书院教育研究》

材料二:1898年,清政府颁布《京师大学堂章程》,京师大学堂正式创立。但它真正实施科学教育是在1902年之后。京师大学堂在课程的设置上有算学,格致学、政治学(含法律学)、地理学、农学等共10门课程,另设英、法、俄、德、日五种外语,增加了许多西学课程,缩减了经学课的比重。京师大学堂中科学课程的教学比较注重实验和观察等科学教育方法,为了培养学生运用知识于实际以及动手操作能力,学堂于1907年成立了“博物品实习科”,教学使用的模型、标本和图画都由学生自己动手制作。经过十多年的发展,京师大学堂的科学教育体制日臻完备,从知识结构、思维习惯、价值观念直至行为方式等方面,为近代中国的社会改革培养了早期的科学人才,他们在不同的社会岗位上、在传递和运用科学知识上发挥了先导作用。

——摘编自吴云鹏《京师大学堂科学教育变革中的文化碰撞》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明宋代徽州地区书院教育发展的原因及其影响。(2)根据材料二,指出与宋代书院教育相比,京师大学堂科学教育的不同之处,并结合所学知识分析其实施的背景。

中国共产党积极探索适合中国国情的社会主义道路。阅读材料,完成下列要求。

材料一 1929年3月,毛泽东提出在赣南闽西“用游击战争以发动群众,以群众公开割据,深入土地革命,建立工农政权"的重要战略,主张充分发动群众参与斗争,推翻国民党统治,建立工农专政的苏维埃政权。截止1929年底,建立各级政权500个,其中区苏维埃政权50余个,乡级苏维埃政权400多个。

——摘编自肖锡洵,刘礼菁主编:《毛泽东在中央苏区》

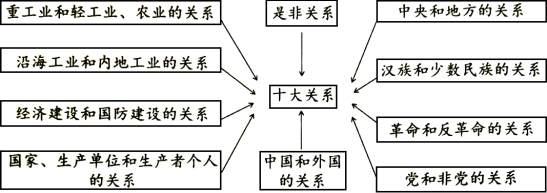

材料二 《论十大关系》内容图

——中国地图出版社《历史地图册(国家制度与社会治理)》

(1)根据材料一和结合所学知识,指出毛泽东提出这一战略的背景,并说明其意义。

(2)根据材料二,概括《论十大关系》体现的中国共产党对建设社会主义的认识,并结合所学知识分析得出这些认识的原因。

材料一 (大唐令)诸户以百户为里,五里为乡,四家为邻,五家为保。每里置正一人,(若山谷阻险,地远人稀之处,听随便量置)掌按比户口,课植农桑,检察非违,催驱赋役。在邑居者为坊,别置正一人,掌坊门管钥,督察奸非,并免其课役。在田野者为村,别置村正一人。其村满百家,增置一人,掌同坊正。其村居如满十家者,隶入大村,不须别置村正。

——《通典》卷三《食货三·乡党》

材料二 (唐代)里正、村正成为主要的乡官,唐政府在强化里正、村正政治地位的同时,也给予里正免除赋役、村正免除杂徭的优厚待遇,里正、村正得以全面介入乡村社会。乡官制度的崩溃,使两税之法的应用受到极大挑战,唐政府彻底放弃了全面控制乡村社会的努力,转而寻求更为务实、更为有效的乡村治理方式。在富户阶层崛起的背景下,国家顺势培育富户阶层,将其纳入到国家的行政体系之下,并赋予行政使命和经济义务,也实现了乡官制到职役制的历史转变。

——摘编自商兆奎《唐代乡村治理问题研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括唐代乡村治理的特征。(2)根据材料二并结合所学知识,分析唐代乡村治理政策变化的原因。

材料一:鸦片战争以降,独立、腐朽的中国封建帝国在西方列强的炮声中,沦为半殖民地半封建社会。中国自此掀开了民族解放与振兴中华的大幕。其间各种西方思潮,各种近代政治制度,都曾在中国试验、演绎。然而,尽管效法西方共和制度的“中华民国”取代了封建专制的满清王朝,但仍无法从根本上改变中国走向衰落的历史命运。1917年的十月革命,开辟了世界无产阶级解放的新时代。第二年,就有先进的中国人认识到十月革命的世界性,号召中国人走俄国革命的道路,开始马克思主义的“早期传播”。参与传播的队伍主要由三部分人士组成。一部分以具有初步共产主义思想的知识分子为主体,一部分国民党人士也是“早期传播”的重要力量,还有一部分非党派进步人士,如陈溥贤(渊泉)、邵飘萍、张西曼、沈玄庐、俞颂华等,则是宣传马克思主义的生力军。1919年9月,李汉俊在上海《民国日报》副刊《觉悟》上表示自己确实有在中国建立无产阶级政党的打算。1920年春,陈独秀开始转向马克思主义,便与李大钊进行建党活动。1920年6月,中国共产党的第一个组织,即后人所称的“中共上海早期组织”成立。党作出的第一个决定,就是成立社会主义研究社、新青年社,传播马克思主义。

——摘编自田子渝、徐方平《马克思主义在中国早期传播的历史背景、演进历程》

材料二:1943年,翦伯赞发表《略论中国史研究》一文,再一次展现出马克思主义方法的高明和深刻,反映了中国马克思主义史学家运用唯物史观的水准。比如,翦伯赞高度重视汉族与其他民族历史的关联互动,提出“真正的中国史,是大汉族及其以外之中国境内其他诸种族的历史活动之总和”。他还强调中国史与世界史的关联,一方面,“中国史的变动,往往影响世界史的发展”;另一方面,“中国史之于世界史,正犹细胞之于人体”

——摘编自陈峰《翦伯赞:中国马克思主义史学重要代表》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括马克思主义在近代中国“早期传播”的原因及特点。(2)根据材料二并结合所学知识,概括翦伯赞的思想主张。各举一例史实阐释你对“中国史的变动,往往影响世界史的发展”与“中国史之于世界史,正犹细胞之小人体”的理解。

材料一 在中国历史上,自秦汉以来,就一直维持着一个以编户齐民为基本单位的市场经济。人们可以自由占取土地,但只能占取本户现有劳动力可能耕种的面积,也因为地多人少,无地之民可以占领荒地耕种,无须以其他方式出卖其劳动力,所以此时绝大多数的农户都是自耕农,所据有的耕地面积也是相对平均。然而这种平均分配的状况不会维持太久。一旦荒地被占取尽净,土地又恢复为稀有生产要素,企图扩充农场之人只能从他人手中购入土地,于是分化过程便开始了。历史上每一次大的战乱和改朝换代,都会出现大量荒地,供人自由开垦,便形成一次地权的再分配,也就是农村分化的新起点。对于农村中的分化过程,有些人曾经强烈地表示不满,主张实行限田政策,但是在大部分时间政府都不曾认真实行平均地权的办法,一切听其自然。

——摘编自赵冈《传统农村社会的土地分配》

材料二 从20世纪50年代开始,日本社会在进入高速发展的同时,人地矛盾逐渐凸显。一方面,地主们占有大量的未开发土地(拥地自重),而另一方面,相当一部分农民因为没有土地而破产。因此日本政府决定实施土地改革,地主的土地都被分给自耕农,此后的农田买卖都有新立法的限制,农村中土地投资的大门从此被关闭……由于土地政策的挑战,农村中富有企业精神的人士被迫转移到城市的工商业中去,这些原来的地主摇身一变而为成功的城市新兴工业的企业家。直到20世纪60年代,这十来年表现的成果几乎全部导源于农民工作积极性之提高。换言之,全生产要素的生产力大幅升高。

——摘编自赵冈《传统农村社会的土地分配》

(1)据材料一及所学知识,指出材料一中反映的是什么土地现象。并概括其形成原因。

(2)据材料二,分析日本战后土地改革的背景并分析其意义。

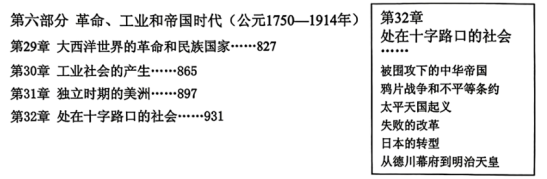

| A.鸦片战争爆发的必然 | B.太平天国失败的根源 |

| C.晚清改革失败的原因 | D.晚清政府衰败的表现 |