材料一 宋初统治者认识到官员的俸禄与其廉洁的关系,实行了一项精简官员编制、合并州县、提高官吏待遇的政策。州县官员编制精简后,每位州县官加俸五千钱,之后又不断增加各种额外的津贴。与其他朝代相比,宋朝给予官员的俸禄待遇是最为优厚的。宋代的这种高薪制,对于官员的廉政有正面的保障作用。

——《宋史》

材料二 朱元璋坚持“吾治乱世,刑不得不重”的观点,立下了“杀尽贪官”的决心,制定峻法,惩治贪官。《大诰》就是其重典治贪的具体表现。《大诰》中普列各式酷刑,如断手、斩趾、阉割、枭首、凌迟等三十多种。朱元璋还创造“剥皮实草”之刑,凡贪污六十两银子以上者“枭首示众,仍剥皮实草”。朱元璋还建立了厂卫制度,锦衣卫直接绕过国家正常的司法机构进行缉捕、拷问,其主要惩治对象是不法官吏。

——单卫华、赖红卫、张相军《中国廉政文化史》

阅读材料,完成下列问题

(1)根据材料一合材料二分别概括宋初和明初廉政措施的特点,并分析历代封建王朝重视监察制度建设的原因。

(2)结合所学知识评价中国古代的监察制度。

(3)综合上述材料,谈谈你对当前我国反腐倡廉工作的认识。

1968年,住于河北满城西汉中山靖王刘胜(汉武市统治后期的诸侯王)墓中首次发现金缕玉衣,玉衣为汉代皇帝和高级贵族死后的效服,一般用金缕,银缕、铜缕来缝制玉衣,在探究“刘胜金缕玉衣能否作为‘侯王僭越’证据”这一主题时,有同学搜集并整理了如下史料。

材料一 西汉司马迁的《史记》未见关于“玉衣”的记载。

材料二 记述西汉历史的《汉旧仪》记载,不仅皇帝的“玉衣”缝以黄金缕,而且诸侯的“玉衣”也“缀以黄金缕为之”。

材料三 记述西汉历史的《汉书》中只见“玉衣”,而无金缕、银缕、铜缕之分的记载。

材料四 记述东汉历史《后汉书。礼仪志下》记载,皇帝的“玉衣”用金缕,诸侯王、列侯、始封贵人,公主用银缕,大贵人用铜缕。

材料五 截至2011年,两汉时期诸侯王墓葬中出土的玉衣统计数据如下表

请就“刘胜金缕玉衣能否作为‘候王僭越’证据”这一主题,谈谈你的看法,并运用以上材料说明理由。

材料一 第二章 大地之子——李四光

努力向学,蔚为国用;艰难回国路,满腔报国情;甩掉“贫油国”的帽子……

第四章 袁隆平——杂交水稻之父

动荡流离的童年;两次重大的选择;安江农校来了一位大学生;禾下乘凉梦成真

第五章 两弹元勋——邓稼先

少年立伟志;西南联大物理系;娃娃博士;青春热血挥洒戈壁……

第八章 中国申奥的见证人——何振梁

不卑不亢,为国家尊严而斗争;有礼有节,纵横世界体坛;追梦奥运……

——摘编自刘世英《10位功勋人物的奇迹背后》

材料二 所谓家国同构,移家为国,移孝为忠,进而在家国之上,扩展为一种公天下的世界意识。这使中国人的世界观或天下观成为一种本于家国同时又大干家国或高于家国的世界意识,使得中国人的价值观内蕴着一种对人类命运共同体的伦理自觉。

——田海平《从家国天下到命运共同体》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括新中国成立后爱国主义的表现及其意义。

(2)据材料二,指出“家国同构”的新内涵。综合上述材料,谈谈新时代强调家国情怀的现实意义。

材料一 宋朝与境外政权之间,除了点状控制的模糊疆界和片状的模糊疆界,还有带状和线状的清晰疆界。宋朝与境外政权间的地带一般分为直辖郡县、“郡县之外羁縻州洞”、“过羁縻则谓之化外”三个层次。宋朝对羁縻地区通过政治上的朝贡与册封、经济上的回赐和互市、军事上设置镇寨,建立起比较完备有效的控制体系,双方并未清晰划界。宋朝与辽、夏、交趾、金数次勘界都由双方派员会商划界,实地勘定。宋夏定界后,宋朝令沿边诸路“各据巡绰所至处,明立界至,并约束城寨兵将官,如西人不来侵犯,即不得出兵过界。尔亦当严戒缘边首领,毋得侵犯边境”。双方都各守国界。宋辽解决疆界纠纷的根本依据是景德誓书,宋臣文彦博说若有纠纷,“以誓书为证,彼将何词以亢。纵骋诡词,难夺正论”。

——摘编自黄纯艳《宋代的疆界形态与疆界意识》

材料二 鸦片战争后,清政府推行了有别于传统统合疆域方法的新政改革,重新统合边疆。清政府将边疆分为三类:

(1)东北三省——“满洲故地”,被王朝统治者视为疆域的核心;

(2)云南、广西——边疆行省;

(3)蒙古、新疆、西藏——传统藩部。

边疆新政内容涉及地方政制、财政、教育、垦荒等诸端,但各地区并非整齐划一,而是各有侧重。东北新政尤其是东北改设行省,侧重点在于祛除东北边疆“满洲故地”的种族属性,对内渗透中央权力,对外与日俄争国家主权;云南、广西新政与内地行省新政内容大致相当,但相同的改革内容施诸边疆省份,较之内地则多了一层抵御外部势力渗透,将该地区重新统于中央政府之下的含义……

——摘编自高月《从“大一统”到清末新政:清代疆域统合方式的变迁》

(1)根据材料一并结合所学,归纳宋代疆界管理的特点。

(2)根据材料二并结合所学,分析晚清推行边疆新政的背景并概括其积极影响。

(3)根据上述材料并结合所学,谈谈你对边疆治理的认识。

材料 美于新航路开辟与资本主义萌芽的关系,08年,《历史教学》专门进行了讨论,但结果莫衷一是。其中,戴世峰的《对新航路开辟问题的两点看法》一文颇有影响。他认为新航路开辟与资本主义萌芽并无直接关系,原因有二:一是黄金热不等于资本主义萌芽。欧洲黄金产量不多,从东方进口丝绸和香料使贵金属大量外流,出现贵金属危机。《马可·波罗行记》广泛流传,进一步刺激了西方人的黄金梦。二是支持开辟新航路的是封建统治阶级,航海家的身份都具有封建性,国王支持开辟新航路,是因为他们能够从中获得巨大利益。既然新航路开辟的经济动因只是一般的商品经济需要,那人教、人民和大象版关于资本主义萌芽因素的叙述只是参照人类社会生产力和生产关系发展的一般规律得出的结论,并不是依据客观历史事实而作出的判断。岳麓版的叙述体现了实事求是的原则。

——摘编自《资本主义世界市场形成和发展的专题教学研究》

问题:根据材料相谈谈你对新航路开辟的原因的认识。

材料一 甲午战后,受战败的刺激,国人东渡留学的热情高涨。在维新变法运动期间,开启了留日教育的闸门,地方督抚率先派遣了留日学生。维新运动时期,留学生作为新的社会群体有了崭新的形象。光绪二十四年(1898年),张之洞撰写了《劝学篇》,强调教育要传授中国传统之学,再学习西学中有用的东西,以补中学之不足,这受到清政府的赞赏并广为刊布。后留学日本成为时代潮流,带动了晚清留学教育的风起云涌。在此后很短的时间内,留学生、特别是留日学生成为中国“存亡绝续”所仰赖的力量。

——摘编自刘晓琴《晚清民初留学生社会形象及其演变》

材料二 1921-1925年留学美国官费生籍贯统计表(局部)

| 年份 省份 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 总计 | 百分比 |

| 江苏 | 31 | 35 | 55 | 29 | 23 | 173 | 18.52 |

| 浙江 | 11 | 17 | 25 | 13 | 6 | 72 | 7.71 |

| 广东 | 8 | 21 | 11 | 4 | 22 | 66 | 7.07 |

| 安徽 | 7 | 9 | 6 | 6 | 4 | 32 | 3.43 |

| 江西 | 3 | 13 | 6 | 5 | 2 | 29 | 3.10 |

| 直隶 | 3 | 14 | 5 | 3 | 2 | 27 | 2.89 |

——摘编自孙璐《民国初年中国留学生群体考析》

材料三 新中国成立初期的“留苏潮”是在特定的国内外环境下形成的。新中国成立之初,百废待举,一个突出的困难在于建设和管理人才奇缺。在中苏友好结盟的条件下,向苏联派遣留学生,加速培养一支强大的建设人才队伍,成为新中国的一项重要战略选择。尽管“留苏潮”经历了潮起潮落、起伏曲折,但它对新中国建设事业的作用是不容低估的,最重要的是为国家培养了一大批技术骨干和各种专门人才。

——摘编自周尚文《新中国成立初期“留苏潮”述评》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出清末民初中国留学日本人数增多的历史背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括20世纪20年代中国赴美留学学生群体的特点。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析新中国成立初期“留苏潮”形成的原因。综合上述材料并结合所学知识,谈谈你对近现代中国“留学潮”的认识。

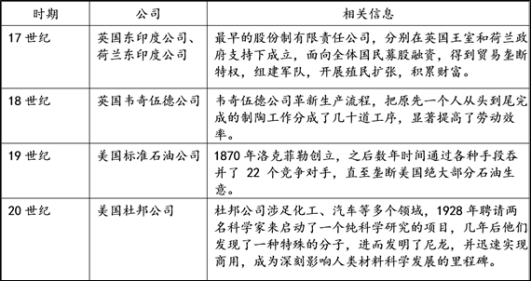

材料

——摘编自《公司的力量》

公司是近代出现的一种重要经济组织,欧美国家在不同时期涌现出诸多有代表性的公司。结合材料和所学知识,谈谈你如何看待公司对人类历史的影响。(要求:观点明确,史论结合)

材料一 汉初,“时民近战国,皆背本而趋末”,淫奢风气蔓延,又受外来侵扰,国家安危犹在。大臣晁错向汉文帝上《论贵粟疏》指出“今法律贱商人,商人已富贵矣;尊农夫,农夫已贫贱矣。”不改变这种状况,“欲国富法立,不可得也。”因为粟是战争胜负的决定性因素,抗灾救荒的必需之物。因此他说:“有石城十仞,汤池百步,带甲百万,而亡粟,弗能守也”,“尧、舜有九年之水,汤有七年之旱,而国亡损瘠者,以蓄积多而备先具也”。“故务民于农桑,薄赋敛,广蓄积,以实仓廪,备水旱,故民可得而有也”。

——摘编自吴宾《中国古代粮食安全问题研究》

材料二 粮食储备体系是国家粮食安全的重要支撑。清代统治者高度重视仓储制度的建设,将粮食仓储视为“生民之大命”。属于国家专项粮食储备的有京仓、通州仓、水次仓、旗仓、营仓等,保证官俸、京城军粮供应。以积贮备荒为宗旨的常平仓、社仓、义仓是清代仓储的重要组成部分。常平仓作为官仓,是清代储备粮食救灾的主体,设于各直省府、厅、州、县,每年“春夏出粜,秋冬籴还,平价生息,凶岁则按数给散贫户”。国家时常平仓的管理非常严格,从修建仓服、储粮数额到仓库的日常管理都有明确的法律规定并严定常平仓盘查追赔之制,严防仓粮亏空。义仓则为民仓,设于市镇,另外还有同属民办的社仓,设在乡村。

——摘编自赵晓华《清代粮一食安全政策及其实践》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析晁错粮食安全思想产生的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括清代粮食仓储制度的特点及其作用。

(3)根据以上材料并结合所学知识,谈谈这对当今粮食安全的启示。

材料一:唐因隋制,以三省之长中书令、侍中、尚书令共议国政,此宰相职也。其后,以太宗尝为尚书令,臣下避不敢居其职,由是仆射为尚书省长官,与侍中、中书令号为宰相,其品位既崇,不欲轻以授人,故常以他官居宰相职,而假以他名(注:如“参知政事”、“参议得失”、“参知机务”、“专典机密”等)。

——(宋)欧阳修《新唐书•百官志》

材料二:玄宗时,以中书省事务繁多、文书多雍滞,选用一些文人与集贤院学士分掌制诏书敕,……后正式改名为“翰林学士”,并特置学士院以安置。安史之乱后,“军国多务,深谋密诏,皆从中出”,被称为“内相”。宪宗元和年间,中书小吏滑涣,勾结知枢密刘光琦(宦官),“宰相议事有与光琦异者,令涣达意,常得所欲。……郑余庆与诸相议事,涣从旁指陈是非,余庆恕叱之,未几,罢相。”……《唐阙史》卷下记云:“一日,枢密使(宦官)出至中书,奉宣与宰臣商量镇州事。”

——戴显群《唐后期政治中枢的演变与唐王朝的灭亡》

完成下列要求:

(1)据材料一并结合所学,指出唐初期三省的职责和特点,分析唐初实行这一制度的意图。

(2)据材料一、二,概括三省制实际运行中的调整及其对三省制产生的影响。

(3)综合上述材料,指出三省制演变与唐朝兴衰之间关系,并谈谈你对此的认识。

材料 战国初期,秦国虽有一定的地缘政治优势,却是华夏体系中的落后国家,当时地处中原的国家都以“戎翟”这个贬义词来称呼秦国。

商鞅确定的改革方略是:首先,只有国家强大,才能在战争中有立足之地;其次,只有改革落后的制度,秦国才能强大;再次,只有摧毁落后和保守的秦国宗氏制度,改革才能进行。为此,商鞅采取的主要措施是农耕、军功、法治、集权四大方略。具体而言就是以重农主义为取向的农耕政策,以国家主义为取向的集权政策,以平民主义为取向的军功政策,以法治主义为取向的以法治国方略。

商鞅新法推行10年,使秦国从“始秦戎瞿之教,父子无别,同室而居”的一个极其落后的国家,变成“秦民大说(悦),道不拾遗,山无盗贼,家给人足。民勇于公战,怯于私斗,乡邑大治”。

——摘编自叶自成{商鞅的创新精神与秦国对大国的超越》

(1)据材料并结合所学知识,指出商鞅变法的历史背景,并分析其历史意义。

(2)据材料并结合所学知识,谈谈你从商鞅变法中获得的启示。