材料一英国的济贫历史十分悠久。1601年的《济贫法》就规定,地方教区负有救助贫民的义务;国家开征救贫税,作为济贫费用的专项开支;各地方保安审判官负责组织当地教区的救助事宜。《济贫法》的实施标志着英国的济贫体制基本确立。其中一些重要原则影响深远,如对老、弱及残疾人、穷人实行院内救济,不准对不愿意入(济贫)院的贫民给予任何院外救济;收容贫困儿童、青少年到贫民习艺所进行技术培训;对寻找工作的穷人,给予劳动介绍;对健壮的流浪者和乞丐,采取强制收容和强迫劳动。1662年,英王查理二世颁布《住所法》,规定凡擅自变更居所的人,都得被送回其法定住所所在地的教区,非法居留者则被驱逐出境。

——摘编自毛日清《论英国社会福利的历史演进与特征》

材料二18世纪60年代至19世纪初期,英国农业连年歉收,物价飞涨。工业革命初期,机器的发明和使用,加剧了谋生的竞争。1779年,兰开夏地区出现大规模反机器骚乱。1793年,英法开战,法国实行大陆封锁政策,英国贸易受到阻碍,食品价格飞涨。1795年,英王颁布法令,正式废除《住所法》中的“预防性驱逐权”,人口流动得到保障。1834年,《济贫法修正案》出台,该法案对进入收容机构的穷人制定了更为严格的人身约束制度,如进行日常劳动,男女隔离,不准吸烟、喝酒,外出、会客须经请示、汇报等。收容机构往往食物粗劣、劳动繁重。时人嘲讽道,身体健全的人要么设法自立,要么进入“井然有序的劳动院”。

——摘编自卢海生《试论英国工业革命时期济贫法的调整》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,简要评析近代英国的济贫政策。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析18世纪末至19世纪中期英国的济贫政策调整的原因。

材料 红军长征历尽艰辛最终取得胜利。以下是国统区对长征的部分报道。

| 在湘江战役中,报道称,“匪实力被歼所剩无多”。 红军四渡赤水转战川黔滇边时,报道称,“黔北之匪,自被击溃后,成股逃窜者不足万人,余均小部”。 红军强渡大渡河时,报道称,“匪前临大河,后有追军,势将被歼”。 1935年10月的报道称,“残匪入陕,北三边及保安一带,与陕北赤匪合股”。 | 国民党机关报《中央日报》报道 |

| 该文从中央苏区第五次反“围剿”写起,介绍了红军决定实行战略转移的决策过程,叙述了红一方面军长征中经历的主要战斗、事件以及行军路线。随文还附有红一方面军长征路线图、红军第一军团“西引”中经过地点及里程一览表以及“毛泽东像”和“红军在江西所发建设公债券”图片。这篇文章的发表,使得红军长征胜利的全过程大白于天下,将中国共产党和红军传奇般的英雄事迹传播开来。 | 董健吾受宋庆龄派遣前往陕北,在聆听王稼祥等人有关长征见闻和事迹的介绍并得到珍贵资料后,在国统区发表了《红军二万五千里西引记》一文 |

——摘编自黎余《国统区对红军长征的报道》

(1)依据材料,指出国统区对于红军长征报道的不同并简析其原因。

(2)依据材料,评析关于红军长征不同报道的史料价值。

材料一 1919年1月,战胜国在巴黎凡尔赛宫召开和会,处理一战的遗留问题,德国等战败国未被允许参会。5月,《凡尔赛和约》草案传到德国后,全国上下群情激奋,柏林等地举行了抗议示威;艾伯特总统、谢德曼总理等人,都以激烈的词句抨击和约。但是,鉴于战败国的处境,德国还是同意接受大部分条款,同时提出加入国际联盟、公正调查战争责任及修改和约等要求。战胜国出于私利,拒绝德国的所有要求,还限其在5天内必须做出答复,否则将诉诸武力。6月,德国政府最终被迫签署和约。

——摘编自郑寅达《德国史》

材料二 一战中,军人死亡上1000万,战争耗费近3600亿美元,无数城镇化为废墟。战后,不同国家、不同阶级和阶层,就如何处理战争与和平问题,从各自不同的利益和立场出发,提出了各种新的理论、方针和政策。沙皇俄国、德意志帝国和奥匈帝国土崩瓦解,第一个社会主义共和国诞生。英、法在战争中消耗了大量财富,美国则从债务国一跃成为债权国,并取代英国成为世界金融剥削的中心。由于战争,列强在一定程度上放松了对殖民地半殖民地的控制,战后初期,相继爆发了中国的五四运动、埃及的独立运动等。

——摘编自卢文璞《第一次世界大战对世界现代历史进程的深远影响》

(1)根据材料一并结合所学,分析《凡尔赛和约》传到德国后全国群情激奋的原因。

(2)根据材料一,概括德国针对巴黎和会与《凡尔赛和约》的诉求,并结合所学知识简要评析战胜国对德国的处置方式。

(3)根据材料二,概括第一次世界大战的历史影响。

材料 天宝年间,河南、河北的民户占全国总户数的37%。在全国10道的经济发展中,河南、河北居全国的领先地位,在财政上也居于重要地位。唐玄宗在诏敕中指出:“大河南北,人户殷繁,衣食之原,租赋尤广。”安史之乱爆发后,北方人口大量南移。如荆州(治江陵县)天宝年间有3万多户。而乾符年间“江陵城下有三十万户”,百年间增长了近10倍!益州,天宝有户59万多,大中年间则“户百万,兵士五万”,也增加了近1倍。唐前期,河南、河北不仅“桑蚕倍多”,质量也是全国最好的。当时绢分为8等,而河南道宋、毫两州的绢列第1等。德宗时顾况指出:“今江南缣帛,胜于樵(即亳州又名樵郡。)、宋。”唐后期,在江淮出现了一些繁华的工商业城市。至德年间李华在《杭州刺史厅壁记》中指出:“杭州骈樯二十里,开肆三万室。”这比唐前期洛阳开肆三千余多了10倍。白居易指出:“当今国用,多出江南。”社牧也说:“今天下以江淮为国命。”而韩愈则更进一步说:“当今赋出于天下,江南居十九。”

——摘编自翁俊雄《唐代区域经济研究》

(1)根据材料并结合所学知识,概括唐代区域经济演变的趋势及其原因。

(2)史学界一向认为,“安史之乱”是唐代由盛转衰的转折点,根据材料并结合所学知识对此观点进行评析。

材料一 先生:

在这昏黑的年头儿,莫说东北三千万人民在帝国主义的枪刺下活受罪,便是我们的整个国家,整个民族也都沉沦在苦海之中。……但是我们真的就没有出路了吗?我们绝不作如是想。固然,我们对现局不愉快,我们却还有将来。……因此我们特发起,在一九三三年的新年,让我们大家来做一回好梦。对于理想的中国,理想的个人生活,各人应该有各人不同的梦。……

(问题一)先生梦想中的未来中国是怎样?(请描写一个轮廓或叙述未来中国的一方面)

(问题二)先生个人的生活中有什么梦想?(这梦想当然不一定是能实现的)

——东方杂志社启

材料二 《东方杂志》共收到142份稿件,百分之七十五的作者为文化精英。下表摘录了部分作者关于“未来中国”的梦想。

| 人物 | 梦想 |

| 李宗武(北京大学 教授) | 我希望中国的军人不要只能内战,不能抗外。 ……我希望商人们放出点天良, 多推销些国货,且不要硬指外国货为国货。 |

| 徐伯璞(山东正谊 中学教员) | 中国内部既团结一致,再联合世界被压迫的民族,及各国被压迫的阶级, …… 宣传中国的王道,发扬中国的文化。 |

| 金仲华(杂志编辑) | 农村与都市的建设将并驰前进,或许前者的发展要超过后者,但决不是在后 者摧残之下的。 ……铁道将成为中国的动脉管,河流为静脉管,而密网的汽 车道则为遍布全身的微血管。 |

| 宋云彬(作家) | 未来的中国,将有一场大火,毁灭旧社会的一切,重新建设起一个没有人对人的仇恨、阶级对阶级的剥削的社会。 |

——据裴植《民国知识分子的家国梦——以<东方杂志>1933年“新年的梦想”专辑为中心的考察》

根据材料并结合所学知识,对民国知识分子的“未来中国梦”进行评析。要:表述成文,史论结合,逻辑清晰。材料

图1 《井冈山会师》(油画作品)

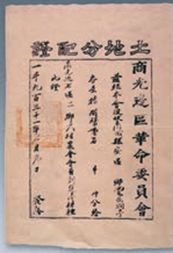

图2 革命根据地农民获得的土地分配证(实物遗存)

(1)第一手史料是指接近或直接在历史发生当时所产生,可较直接作为透视历史问题的史料;第二手史料是指经过后人运用一手史料所作的研究及诠释。据此判断,图1、图2分别属于哪一种史料?请就研究土地革命,分别评析图1、图2的价值。

(2)根据以上两幅图片,你分别能获得哪些历史信息?(每幅图片至少写出2点)

(3)综合以上图片信息,你能得出什么历史结论?

材料一 人们形容这一时期(中华民国成立后)“集会结社,犹如疯狂,而政党之名,如春草怒生,为数几至近百”“党会既多,人人无不挂名一党籍。遇不相识者,问尊姓大名而外,往往有问及贵党者”......1913年2月,国会选举结果揭晓,国民党大获全胜,使孙中山等人看到了中国民主共和的希望。但是,孙中山良好的政治设想很快就被无情的现实所打破,1913年3月宋教仁被刺杀身亡、11月国会被迫停止议事,1914年1月部分留京议员被袁世凯遣回原籍。

——摘编自孙岩 《民国初年政党政治探索的历史考察》

材料二 1940 年3月,中共中央发出党内指示,强调敌后政权在性质上是抗日民族统一战线政权。指示规定,在政权的人员分配上,“共产党员占三分之一,非党的左派进步分子占三分之一,不左不右的中间派占三分之一”。并指出,共产党在政权中的领导作用,是要靠党员的质量来保证的,而不必有更多的人数,不是要盛气凌人地要人家服从,而是要以党的正确政策和自己的模范工作,使别人愿意接受我们的建议。各抗日根据地比较认真地贯彻了三三制原则。在陕甘宁边区, 1941年根据三三制原则进行了改选,党外人士担任乡以上干部者有3592人,占总数三分之二。根据地内的开明绅士由此得以进入政权机构。

——摘编自 张海鹏主编《中国近代通史》等

(1)根据材料一,指出民国初年政治领域的新现象,结合所学知识评析其失败的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括抗日根据地政权实行三三制的原因,并指出三三制政权的特点。

材料一 赋役之法:每丁岁入租粟二石。调则随乡土所产,绫、绢、纯(一种粗绸)各二丈,布加五分之一。输绫、绢、纯者,兼调绵三两:输布者,麻三斤。凡丁,岁役二旬。若不役,则收其佣,每日三尺。

——摘编自《旧唐书·食货志上》

材料二 清朝初年,由于刚刚经过连年战乱,逃荒的农民相当多,而剩下的农民要承担原有丁额的丁役,负担非常重。另外,官府与地方豪绅勾结,巧取豪夺,更加助长了“逃丁”现象。至此,延用明朝的一条鞭法便暴露出许多问题。康熙帝说:“致治之道,民为最要,凡是与民生有益,即益行之。”康熙五十一年,康熙下谕:“嗣后所生人丁,免其加增钱粮。”这拉开了摊丁入亩的序幕。此后“勿增勿减,永为定额”。雍正时,又实行“摊丁入亩”,把丁税平均摊入田赋中,征收统一的地丁银,成为清朝统一的赋税制度。

——摘编自李剑农《中国古代经济史稿》

材料三 中华人民共和国成立后,农业税在相当长的时期内,一直是国家财政的重要来源,为我国建立完整的工业体系和国民经济体系、推动工业化城市化作出了巨大贡献。改革开放以来,国家财政实力不断增强,农业税在国家财政收入中的比重逐渐下降。从1990年起,中央开始抓减轻农民负担工作,并取得一定成效。2000年,中共中央、国务院决定安徽全省为农村税费改革试点地区……2003年,农村税费改革在全国全面推开。2004年,中共中央、国务院决定逐步降低农业税税率,并提出五年内全面取消农业税的目标。2005年,第十届全国人大常委会第十九次会议决定,自2006年1月1日起国家不再针对农业单独征税,一个在中国存在2600多年的古老税种宣告终结。

——摘编自人民日报《新中国成就档案:正式取消农业税》

(1)依据材料一,概括唐朝前期赋役制度的内容,结合所学,简要分析其意义。

(2)依据材料二并结合所学知识,概括清初推行摊丁入亩赋税制度的背景。

(3)综合上述材料并结合所学,简要评析中国取消农业税这一历史现象。

| A.租调制 | B.租庸调制 | C.方田均税法 | D.两税法 |

材料一 我国古代自秦以来,多数朝代的监察机关职责就是监察百官。自中央至地方垂直领导, 具有相对独立性,监察官员摆脱了行政、司法桎梏,被誉为“天子的耳目”。历代对监察官员的选拔均十分严格,而对监察官员的考核,比一般官员更加严苛,奖优罚劣力度极大。 汉武帝时期的《刺史六条》、唐代的《监察六法》、明代的《宪纲条例》等都是以法律的形式严格规制监察权行使。为使监察机构既发挥应有效能,又要防止监察机构形成社会和地方独立政治势力,皇帝一方面赋予监察官至高无上的权力,但同时又不得不压低他们的官职品级。

——摘编自巩建萍《我国古代监察制度评析及其现代镜鉴》

材料二 孙中山、章太炎等人主张建立民主立宪政体,坚决反对沿用封建监察模式,认为监察官员是对民选的国民大会负责,而不是对君主负责,并主张监察官员应从考试、选举、任 命等较为民主的方式中产生。要求监察机构作为政体的一个独立部分,加强对所有政府官员的监察,充分保证监察机制能够持续有效地发挥它的效能。同时,他们吸取了中国古代监察思想的合理成分,反对只依赖议会对政府进行监察,认定建立独立的,有较大权力的监察机制是必要的。

——摘编自马克敏《略论民国时期的监察思想》

(1)据材料一说明统治者为实现监察效能最大化所做的制度设计,结合所学知识指出监察制在汉、唐、明三代发挥“天子耳目”作用的具体史实。

(2)据材料二并结合所学知识,概括民国时期监察思想的特点并分析其成因。