中国古代中央集权体制发展线索表

| 状况 | 时期 | 主要表现 | |

| 加强地方管辖 | 调整中央机构 | ||

| 确立 | 秦朝 | 在全国推广郡县制 | ① |

| 巩固 完善 | 西汉 | 颁布推恩令;分设刺史;设西域都护府 | ② |

| 隋 | ∕ | 正式确立三省六部制 | |

| 唐 | 设置安西都护府、北庭都护府 | ③ | |

| 宋 | 由文官出任知州,并增设通判 | 实行二府三司制 | |

| 元 | ④ | 中书省、枢密院、御史台 | |

| 强化 | 明 | 地方设“都布按”三司 | ⑤ |

| 清 | 设伊犁将军、驻藏大臣、台湾府 | ⑥ | |

(1)依据表格提示信息,将下列字母按照表格填入相对应的序号后面。

A.设行省 B.设政事堂 C.废除丞相、权分六部

D.设三公九卿 E.设军机处 F.设中朝

(2)综合上述表格内容,概括中国古代中央集权体制发展的特征或趋势。

| A.建立起地跨欧亚非三洲的大帝国 | B.在广大地区从事陆上和海上贸易 |

| C.是对古代世界文化的继承和发展 | D.起着东西方文化交流桥梁的作用 |

材料一 理性主义思想的历史源远流长,可以追溯到公元前7世纪的古希腊。早期的理性思想是作为一种哲学上的认识论而存在的,旨在指明一种研究世界和规律的方法,以及应用什么样的眼光去看待世界和人类自身。

——摘编自杨哲《论古希腊的理性主义思想》

材料二 牛顿力学的建立和发展使人们深信可以运用力学原理说明一切,不仅钟表是机器,动物、人类甚至国家也不过是一部机器,它们都可以用力学原理加以解释……它告诉人们支配人类社会的法则依靠人的理性也可以为人们所发现。

——摘编自姜守明等《西方文化史》

材料三 启蒙运动乃是相互交叠而联系紧密的三代人的共同成就。第一代人以孟德斯鸠和长寿的伏尔泰为领袖……在1750年以前完成了大部分成果。第二代人在18世纪中期进入成熟阶段;富兰克林、卢梭、狄德罗……把反教权主义和科学思想融合成一套现代世界观。杰斐逊、康德……属于第三代,他们进入了新的领域,包括科学的神话研究、唯物主义的形而上学、政治经济学、司法改革乃至实际的政治斗争……新人接踵而来,论战持续不断,于是,批判变得越来越深入和广泛,影响越来越深远。

——摘编自【美】彼得·盖伊《启蒙时代(上)现代异教精神的兴起》

(1)指出古希腊哲学家中,被称为“百科全书式的学者”的是哪位。

(2)结合所学,指出近代自然科学兴起的时间和背景。根据材料二并结合所学,概括近代科学革命的积极意义。

(3)根据材料三并结合所学,列举作者所说的启蒙运动“第三代”代表人物,并写出其各自的思想主张。

| A.中原霸主齐桓、晋文事迹即是华夷之争的体现 |

| B.戎狄蛮夷与华夏的区别主要是在种族血缘方面 |

| C.华夷关系并非只有斗争,双方也存在密切交流 |

| D.华夷之争也促进了华夏认同,丰富了华夏文明 |

材料一 1801年莱茵河西岸被并入法国后,由于实行了拿破仑法典,贵族的封建特权被取消了,行会制度被废除了。对德国的最大影响表现为普鲁士的两次改革,这是因为1806年普鲁士在对法战争中失败,丧失了1/3的领土,德国人从对这次失败的反思中认识到,拿破仑的胜利基于法国革命,基于这个革命引发的自下而上的改革,及由这一改革焕发出来的民族精神,德国人要洗刷掉这次失败带来的耻辱,就必须自下而上的改革做起,这就导致了斯太因和哈登堡的改革,这些自由化的改革成为德国现代化的开端。

——摘自何顺果《世界史:以文明演进为线索》

材料二 随着19世纪下半叶第二次科技革命的推进,世界历史进程开始了具有划时代意义的质变,孕育了世界大战发生的结构性矛盾。整体性世界的形成从理念上要求各国超越民族、国家利益的局限,从全球利益的角度来思考问题,而事实上20世纪初的世界发展与之背道而驰。一大批国家迅速赶上和超过老牌的帝国主义国家,使得对商品市场、原材料产地和投资场所的争夺更趋白热化。此时的国际社会尚缺乏处理世界整体发展背景下各种错综复杂关系的调控机制,矛盾冲突无法及时得到缓解与调控,进而形成一种国际无政府体系。

——整理自徐友珍《20世纪两次世界大战发生的历史反思》

材料三 当今世界正经历百年未有之大变局,这样的大变局不是一时一事、一域一国之变,是世界之变、时代之变、历史之变。能否应对好这一大变局,关键要看我们是否有识变之智、应变之方、求变之勇。

——中共中央宣传部《习近平新时代中国特色社会主义思想问答》

(1)举出拿破仑与第六次反法同盟在德国进行的一次重大战役。根据材料一,概述拿破仑战争对德国的影响。

(2)根据材料二,概括“结构性矛盾”的内涵。以美国和德国为例,从科技进步角度概括“一大批国家迅速赶上和超过老牌的帝国主义国家”的共同原因。

(3)阅读材料三并结合所学,概括“大变局”在目前国际政治领域的主要表现,指出中共十八大以来中国推动建立的新型国际关系的核心,以及中国为世界和平与发展贡献的“中国方案”。

材料一 1492年开辟新航路之时,就是中国对白银的需求上升的时候。16世纪中期,西班牙人在西属美洲发现了两座大银矿,分别位于秘鲁的波托西和墨西哥的萨卡特卡斯。西班牙人开采的白银主要运往两个地方,一个是西班牙,另一个是现在的菲律宾吕宋岛。白银运回西班牙,工业更发达的英国和荷兰等国把工业品卖给西班牙换回白银,之后这些白银又跟着印度洋航线被运往马六甲、菲律宾,后来葡萄牙甚至直接把白银运到了澳门。而吕宋(岛)则由于中国商人的帆船贸易,成为大量向中国输出白银的重要口岸。这两种贸易线路,我们现在叫作环南海的地区形成了世界上最大的白银聚集地。很多研究著作指出,当时世界上一半的白银都流入了中国。

——引自刘志伟《白银与明代国家转型》

材料二 中国在商业经济的扩张中似乎对白银有一种无限的渴求。白银由明初的不合法状态,到了晚明成为合法的货币。尽管白银的货币化并没有出现在明初的皇帝的诏令中,然而它却通过一个“过程”从无到有,即官方接受了白银并使之货币化。大量白银流入中国照理会引起通货膨胀,但实际上却没有出现这种情况。这就意味着,中国经济有能力吸收更多的白银,扩大手工业者和农民的就业和生产。

——据王国斌《白银资本·序二》等整理

材料三 《明史·食货志》高度概括了正统初年以后的白银货币化过程,但赋税的折银并不始自正统。而赋税的货币化,也并不始自正统初国家法令向全国的推行。考诸历史事实,大规模的货币化是在成、弘以后在全国展开的,白银货币化极大地扩展,迅速形成了从中央到地方政府赋役征收的货币化,而这更促使白银货币化加速进行,推进了整个社会经济的货币化。根据白银货币化过程的分析,可以认为明代一条鞭法的实行,既是白银货币化完成的标志,又是白银货币化的一个结果。

——摘自万明《明代白银货币化与制度变迁》

(1)全球海路的开辟大大提升了海路在世界贸易中的重要性,根据材料一,指出与传统的印度洋贸易齐头并进的两大新兴海路贸易的名称。结合所学,写出“1492开辟新航路”的航海家并列举“环南海地区”向中国输出白银的重要港口。

(2)根据材料二并结合所学,概述明朝货币体制的演进历程。分析白银货币化与商品经济的关系。

(3)指出正统年间“赋税折银”的表现。综合本题线索,试以一条鞭法的背景和内容为例,论证“明代一条鞭法的实行,既是白银货币化完成的标志,又是白银货币化的一个结果”这一观点。

材料一亚里士多德真正教导亚历山大的时光只有3年。上课是在一个前后贯通的山洞里。他按照希腊文明的最高标准塑造着亚历山大。他让14岁的少年喜爱上了希腊文学与荷马史诗,并对生物学、植物学、动物学等广阔的知识产生热情。更重要的还是政治思想。亚里士多德为教育亚历山大专门写了《论君主》和《论殖民地》。

——潘岳《战国与希腊》

材料二亚历山大吸取波斯的教训,十分尊重埃及本土的宗教。……他深入内陆,拜访位于西瓦(Siwa)的宙斯——阿蒙神庙。从神庙回来,亚历山大着手在先前经过的入海口兴建了一座新城,取名亚历山大里亚。这是他兴建的第一座城市,也是最著名的一座。时值公元前332年4月。

—陈超、刘衍钢《地图上的古希腊史》

(1)根据材料一并结合所学知识,从文化传承的视角分析亚里士多德力图把亚历山大塑造成为怎样的“理想君主”。

(2)根据材料二中的相关线索并结合所学知识,说明亚历山大是如何成为亚里士多德眼里的“理想君主”的?

材料一 大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦。故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,矜、寡、孤、独、废、疾者皆有所养,男有分,女有归。货恶其弃于地也,不必藏于己;力恶其不出于身也,不必为己。是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭,是谓大同。

——《礼记·礼运》

材料二 40年春风化雨、春华秋实,……前进道路上,我们必须坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持解放思想和实事求是有机统一。……中国人民迎来了从温饱不足到小康富裕的伟大飞跃!中华民族正以崭新姿态屹立于世界的东方!

——2018年12月18日习近平在庆祝改革开放40周年大会上的讲话

材料三 习近平以人类向往的“天下大同”为核心构建人类命运共同体,认为当今世界,没有哪个国家能够独立应对人类面临的各种挑战,也没有哪个国家能够回到自我封闭的孤岛,各个国家应当在追求本国利益的同时兼顾他国的合理关切,在谋求本国发展中促进各国共同发展。唯有如此,持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界才能够实现。

——《习近平谈治国理政》

(1)春秋战国时期儒家学者将“大同”社会视作一个逝去的理想型社会。根据材料一,概括儒家所提倡的“大同”社会的特点,并结合所学分析儒家这一政治理想形成的背景。

(2)根据材料二并结合所学,写出推动中国改革开放事业的两个“宣言书”,并结合这两个宣言书的内容,概述实现共同富裕的路径。

(3)阅读材料三,结合所学,请选择阐述:①分析以习近平为代表的中国共产党人提出“人类命运共同体”理念的背景,并用一句话概括“习近平新时代中国特色社会主义思想”在中国特色社会主义理论体系中的地位。②以新型国际关系和大国关系为视角,概述十八大以来中国政府为构建“人类命运共同体”所作出的努力。

| A.使国人对西方的学习开始突破“器物”的限制 |

| B.是近代国人办报迎来第一次高潮的表现 |

| C.创刊于19世纪70年代 |

| D.是当时最受民众欢迎的报刊代表 |

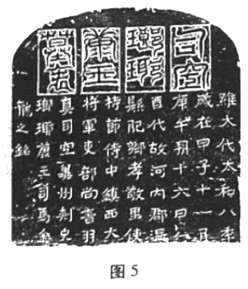

| A.战国 | B.秦代 | C.西汉 | D.北魏 |