材料一:在六朝到唐代中叶贵族政治最盛时代,政治属于贵族全体专有,政权是君主与世家郡望的协议体,其后由于贵族没落,君主不再归贵族群体所共有,君主不再通过贵族而直接面对全体臣民。科举普遍化,官吏的选用制度也发生变化,贵族政治过渡为官僚政治,高等官职由天子决定和任命,庶民也获得为官的均等机会。在唐末至五代的过渡期,贵族政治没落,让位于君主独裁制度;宋代君主成为绝对权力的主体,君权无限制地增长,到了明清时期,君主专制制度的形式臻于完备。

——摘编自(日)内藤湖南《概括的唐宋时代观》

材料二:那么这些提法(指上文内藤湖南关于唐宋变革的观点)的问题何在呢?最大的问题是把唐宋变革时期贵族的消亡绝对化了,从而也把贵族制到官僚制的演变看作一个线性的过程。唐宋变革论把贵族制向官僚制的变化和君主独裁的形成都夸大为某种线性的历史过程,而没有意识到这是不断出现、需要反复应对的问题,也在各个朝代形成不同的解决方案。

——摘编自(美)张杨《从历史社会学视角反思唐宋变革论》

(1)材料一中内藤湖南认为中国唐宋时期的政治变化是什么?根据材料结合所学指出导致这一变化的原因。

(2)综合材料一二,谈一谈你对内藤湖南的“唐宋变革论”的认识。(8分,要求:观点明确,史论结合,史实准确,逻辑清晰。)

材料一 针对当时俄国存在的关于实行国家资本主义是背叛社会主义的言论,列宁指出:“国家资本主义较之我们苏维埃共和国目前的情况将是一个进步”。如果国家资本主义在半年左右能在我国建立起来,“那将是一个很大的胜利,那将极其可靠地保证社会主义一年以后在我国最终地巩固起来而立于不败之地”。这是因为“没有建筑在现代科学最新成就基础上的大资本主义技术,没有一个使千百万人在产品的生产和分配中严格遵守统一标准的有计划的国家组织,社会主义就无从设想”。列宁以俄国这样的经济文化落后国家的经济实践为案例,深刻阐明了社会主义建设的规律。新经济政策实施后不久,商品交换关系得到了进一步发展。列宁强调:“我们应当认识到,我们还退得不够,必须再退,再后退,从国家资本主义转到由国家调节买卖和货币流通”。全面实现以货币为媒介的商品交换,从而活跃和发展城乡经济。列宁关于新经济政策的理论是在不断总结经济发展实践经验的基础上形成的。它反映了经济文化落后国家在社会主义建设中商品经济理论探索和实际政策试验的相结合。

——摘编自张雷声《列宁对马克思经济思想的创新性贡献》

材料二 为了澄清人们对市场与计划的模糊认识,1987年十三大召开前,邓小平进一步指出:“为什么一谈市场就说是资本主义,只有计划才是社会主义呢?计划和市场都是方法嘛。只要对发展生产力有好处,就可以利用。它为社会主义服务,就是社会主义的;为资本主义服务,就是资本主义的。”此后,邓小平明确指出:“我们必须从理论上搞懂,资本主义与社会主义的区分不在于是计划还是市场这样的问题。……不要以为搞点市场经济就是资本主义道路,没有那回事。计划和市场都得要。不搞市场,连世界上的信息都不知道,是自甘落后”。他又说:“不要以为,一说计划经济就是社会主义,一说市场经济就是资本主义,不是那么回事,两者都是手段,市场也可以为社会主义服务”。

——摘编自罗英《探究邓小平市场经济思想的主要内容精髓》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括列宁言论中“进步”与“后退”的内涵,并分析列宁发表上述言论的历史背景。(2)根据材料二并结合所学知识,指出邓小平关于“市场与计划”谈话的目的和内容,说明该谈话的历史意义。

(3)根据上述两则材料并结合所学知识,谈谈你获得的关于社会主义发展的启示。

材料 宋元之际,中西方都出现了多种农书。中国封建社会的农书修纂,主要目的在于指导农民的生产经营。英国流传下来的农业论文主要是指导田庄总管如何进行田庄经营。英国的《亨菜的田庄管理》共列举23个条目,其中的9条专论畜牧业;中国的《农桑辑要》全书七卷,“栽桑”和“养蚕”两卷占到全部内容的三分之一。耕作农业同是这个时期中西方农业生产的核心,是双方农书内容的核心部分。自战国以后,休耕制度在中国完全被粪壤滋培取代。宋元时期,西欧农业的突出特征是实行休耕制度。中国以自耕小农的集约化经营为主,实行精耕细作,生产效益比较高。西欧则趋向某种“大面积”的粗放经营,生产效益比较低。

——摘编自谢丰斋《宋元时期中西方的耕作农业》

(1)根据材料并结合所学知识,指出宋元时期中西方传统农业的差异。(2)根据材料并结合所学知识,谈谈你对中西方传统农业差异的认识。

材料一 宋代统治者提出“以文化成天下”,这得到宋代士绅的积极响应,他们常常通过蒙学读物等日常读物的传播。蒙学读物主要指在民间流传的训诲劝诫文献,如《三字经》、《百家姓》、《弟子规》等。这些读物因言简意赅、通俗易懂,为基层民众接受教育提供方便的同时,把上层人士的诸如等级伦理、社会道德等广泛地传递到民众之中,也加强了社会教化的力度和广度。

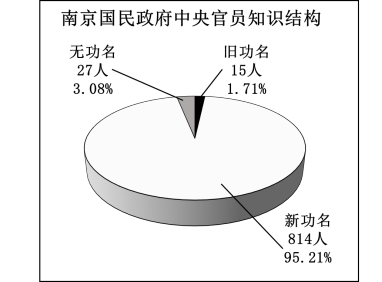

材料二 下面两张图分别是南京国民政府时期中央官员的知识结构与地缘分布。

注:无功名是指绿林、行伍、生意、学徒等出身的官员;旧功名是指拥有传统功名的官员;新功名是指具有新式教育背景的官员,包括国内新式学校毕业和有留学经历的官员。

| 籍贯 | 任中央官员人数 | 占中央官员总数的百分比 | 名次 |

| 浙江 | 131 | 13.77% | 1 |

| 广东 | 108 | 11.36% | 2 |

| 江苏 | 81 | 8.51% | 3 |

| 西藏 | 4 | 0.42% | 21 |

| 黑龙江 | 4 | 0.42% | 21 |

| 北京 | 2 | 0.21% | 22 |

(1)根据材料一结合所学,概括宋代日常读物繁盛的原因,并谈谈你对日常读物在宋代国家统治中扮演的角色的认识。

(2)提取材料二表格中南京国民政府中央官员组成结构的信息,结合所学予以说明。

材料 “杨乃武与小白菜案”发生于1873年的浙江省余杭县。小白菜的丈夫患病后不治身死,婆婆怀疑小白菜与杨乃武合谋毒害其子,于是请人写诉状递进余杭县衙。余杭知县刘锡彤徇私报复,便诬指杨乃武“夺妇谋夫”,酷刑逼供、屈打成招,小白菜以“谋杀亲夫”之罪名被拟凌迟处死。杨乃武被污蔑为“通奸杀人”,获罪斩首示众,并报杭州知府定罪。知府以此定罪报浙江按察使署,浙江巡抚草率从事,维持原判上报刑部。《申报》是英国商人于1872年4月30日在上海创办的中文报纸。该案发生5个月后,《申报》在1874年1月16日刊登《记余杭某生因奸谋命事细情》。此后连续3年,《申报》都跟踪报道(直到1877年4月11日)该案件,其舆论监督最终促使清朝当局为“杨乃武与小白菜”平反昭雪,制造冤案的各级官员均受到惩处。

——摘编自张艳红、谢丹《近代媒体舆论推促司法公正个案分析——以〈申报〉“杨乃武与小白菜案”报道为例》

根据“杨乃武与小白菜案”的经过并结合所学知识,谈谈晚清中国社会的变与不变。

材料一 17、18世纪,古典自然法思想应运而生,形成了一系列包括自然状态、自然理性、自然权利和社会契约在内的法哲学世界观。古典自然法思想的强大力量波及影响了民法典的创造发明,促进了近代大陆法系的法典编纂运动。而公元11、12世纪的罗马法复兴运动更催化了法国民商法吸收借鉴罗马法的过程,蒙彼利埃大学和图卢兹大学等成为研究《查士丁尼法典》的中心,实务法学家阶层也日臻成熟。此后,当工商文明以不可阻挡的步伐向现代社会层层逼近之时,当法国的资产阶级登上政治舞台之际,法国顺应时代需求在自己的法律文化中反馈了大量契约、信贷、投资、破产、海商等方面的民商规则,使法国法律一开始就与城市商品经济结下了不解之缘,一部反映资产阶级生产关系的法律制度也就呼之欲出了。

—摘编自张波《(法国民法典):世界民法典的先驱与垂范》

材料二 1900年1月1日,《德国民法典》开始施行。与《法国民法典》以罗马法的《法学阶梯》为蓝本,分为三编(即人法、物法、债法)不同,《德国民法典》以罗马法的《学说汇纂》为蓝本,分为五编,即:总则、债、物权、亲属和继承。编纂《法国民法典》时,起草者们迫切希望编纂出的法典能够迅速为民众所理解和接受,因而拿破仑和立法者们非常倾向于通俗、简明的民法文风。《德国民法典》则显得抽象难懂,这与起草者们根深蒂固的日耳曼式思考方式不无关系,他们倾向于运用日耳曼民族善于逻辑理性和抽象思维的长处来表达思想,并用专业化法学术语来书写文本,对没有受过法律专业训练的人来说较难理解和掌握,它是法学家的法律而不是一般人的法律。德国著名比较法学家茨威格特和克茨合著的《比较法概论》甚至指出,德国民法典的实际继受几乎没有发生。

——编自杨晶《德国民法典与法国民法典之比较》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括影响《法国民法典》形成的因素。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析德法民法典的不同,并谈谈两部民法典的编撰给我们的启示。

材料一 孔子说:“士必悫(què,恭谨)而后求智能者焉,不悫而多能,譬之豺狼不可迩。”告诫人们:“君子不以言举人,不以人废言。”宋代司马光说:“才者,德之资也;德者,才之帅也。”东汉思想家王符著《潜夫论》,广论古今,提出选拔人才一定要“不弃疏远,不轻幼贱,又参而任之”。李世民出身于关陇地主集团,但贞观年间居相位者25人,非关陇集团占18人。李世民曾说:“君子用人如器,各取所长,古之致治者,岂借才于异代乎?”只有放宽眼界,才能得到较为理想的人才。

——摘编自韩丹、钟素芬《中国古代人才观探析》

材料二 与古代传统的人才观相比,洋务派更加倾向于在“西学”中,而不是在“经史”中寻找治世的实用知识和本领。早期维新派如冯桂芬、王韬等人,认为西方的实用技艺之学较之传统的经史之学是中国更急需的知识。维新变法失败后,康、梁等维新派人士拓宽了人才视野,如梁启超在撰成的《新民说》中,将“新民”应具备的素质概括为18种之多,诸如:国家思想、权利思想、政治能力、冒险精神、尽性主义以及公德、私德、自由、自治、自尊、尚武、合群、生利、民气等。以孙中山为首的资产阶级革命派在建立中华民国后,明确指出,资产阶级民主共和国需要的是具有民主共和精神与健全人格的新型人才,并确立了“五育”并举的教育方针。

——摘编自祝彦《中国近代早期思想家的人才观》

(1)根据材料一、概括古代中国人才观体现的原则。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出与古代相比,近代中国人才观出现的新变化,并谈谈对当今社会的启示。

材料一 中世纪早期,黑夜代表罪恶和危险。在欧洲历史上,每当夜幕降临,城市里钟声响起、城门关闭,并伴随宵禁巡逻。城市里晚上不准经营,既是宵禁的要求,也是行会的规矩。从近代开始,人们对黑夜有了新认识。基督教文化认为黑夜不再仅仅是恶的象征,也是一条通往神灵的路径。从16、17世纪以后,贵族们开始逐渐享受夜间的娱乐生活,普通市民中的少数人也以适合自己的方式享受夜晚生活。那时宵禁令还在,但规矩已经放松。进入19世纪,随着照明条件的改善和城市化、工业化的发展,夜生活的时尚潮流已势不可挡。剧院、俱乐部、音乐厅、赌场、酒馆是夜生活的主要场所,数量迅猛增长,甚至24小时开放。一些城市不再夜晚关闭城门,夜生活已成为一种普遍的社交生活。

材料二 欧洲人对夜晚态度的变化也带来了夜间劳动的普遍化,有学者估算,1800年时,伦敦人的睡眠时间平均只有6.5个小时。经过劳工与雇主的反复博弈,到1919年,欧美大多数国家基本实现了8小时工作制,但一种新的劳动制度---夜班工作制,逐渐推广开来。为最大限度使资本增殖,通宵达旦的工作常常采用换班工作方式,那些被称为“日工”“夜工”的人从早6点到晚6点,又从晚6点到早6点,进行换班工作。这样既能确保劳动者的劳动时间符合法律规定,又可以使厂房、机器等资本在夜里得到充分利用。

材料三 在世界市场的建立以及随后全球化不断加深的背景下,黑夜与白天具有相同的时间性,对于资本主义而言,它们都是必须开发、利用的资源。近代以来的世界历史表明,资本主义起先是从空间上不断向外扩张,随后又逐渐地从时间上侵蚀黑夜。夜生活是资本的杰作,而夜班生产是资本对黑夜的占领。

——以上材料摘编自俞金尧《资本扩张与近代欧洲的黑夜史》

(1)根据材料一,概括近代欧洲市民夜间生活变化的特点,并分析其背景。(2)根据材料二并结合所学知识,分析夜班工作制出现的原因。

(3)综合上述材料,谈谈你对“夜生活是资本的杰作,而夜班生产是资本对黑夜的占领”的理解。

材料一 北宋王安石在全国范围内推行保甲法,其意在使国家权力直插中国基层,从而实现对基层乡村的全面控制。变法遭遇了秉承地方乡土自治观念的官员以及诸多学者的反对。北宋思想家张载在陕西创立了以“学贵致用”和“躬行礼教”为特点的关学,吕氏兄弟师承张载,最终创立了地方自治的首例成文乡约——《吕氏乡约》。

——摘编自郭占锋等《群己关系与乡村社会治理——基于(吕氏乡约)的文本阐释》

材料二 《吕氏乡约》被认为是中国历史上最早的成文乡约,由陕西蓝田“吕氏四贤”吕氏兄弟制定,传授张载学说,以“教化人才,变化风俗”为己任,以“德业相劝,过失相规,礼俗相交,患难相恤”为宗旨。乡约并非官方的行政命令,且“其来者亦不拒,去者亦不追。……约正一人或二人,众推正直不阿者为之。专主平决赏罚当否。……遇聚会,则书其善恶,行其赏罚。”“若约有不便之事,共议更易。”

——摘编自刘学智等《陕西蓝田(吕氏乡约)中国历史上最早成文乡约》

(1)结合上述材料和所学知识,概括北宋《吕氏乡约》创立的历史背景。

(2)结合材料和所学知识,分析《吕氏乡约》的特点。

(3)根据上述材料,谈谈你对乡约的认识。

材料一 宋代官印一曰“宝”,专称君主玺印,用玉或金;二曰“印”,是各官署、官员用印,三省、枢密院用银,六部以下用铜;三曰“记”或“朱记己”,用铜,尺寸略小于“印”,地方职司、诸军将校等使用。“寺观及士庶之家所用私记,今后并方一寸,雕木为文,不得私铸”。“文书有印,以示信防奸,给毁悉经省部,具有条制”。发送给其他机构的“行移文字”“若官文书脱误者,咨长官改正,其事理要切处皆用印”;中央重要部门的日常文书会专门委派官吏负责“对读印押”“点对印押”。

——摘编自邓小南《宋史研究诸层面》

材料二 “洪武十五年(1382年),始置文书半印勘合。”其制:“以簿册空纸之半,而编字号,用内府关防印识之,右之半在册,左半纸册付天下布政使、都指挥使司及提刑按察司。所司以册合其号,印文相同,则行之,谓之半印勘合,以防欺弊。”“凡诸司印信,铸印局专管铸造,如有刑削,则换给之。凡在外文移到京,悉送该局,辨其真伪。”明代文书行移勘合在军队和边远地区有行移勘合、军事勘合、调军勘合、出关勘合、宗藩勘合、通贡勘合、外国勘合等等。

——摘编自黄才庚《明代文书行移勘合制度》

(1)根据材料一、归纳宋代官印的特点,并结合所学知识分析其原因。(2)根据材料二、分析明代文书行移勘合制度的作用。

(3)结合上述材料和所学知识,谈谈对政务运行的认识。