材料一 如果美国处于攻势,那西欧就是敌人的桥头堡。苏联是一架随时可能发动的战争机器,靠几个西欧叫花子阻挡,看来是相当不靠谱的。所以,西欧决不能落入苏联之手!⋯⋯1947年4月,美国副国务卿克莱顿指出“美国可以提供援助,但必须避免成为另一个联合国救济总署,这次美国必须自己操纵局势”!

材料二 “杜鲁门主义与马歇尔计划就像是一个核桃的两半,因为我们的对外政治关系和经济关系是不可分割的。”

——美国总统杜鲁门

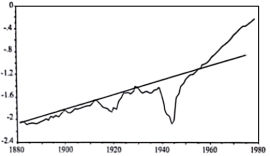

材料三

法国长期经济增长率(1880—1980年)

“转账卢布”——为对抗马歇尔计划,苏联批准在东欧国家实行的集体货币,用其进行多边结算。

材料四 在实施马歇尔计划时,美国规定受援国要给企业主充分的自由,以保障美国投资的安全;实施有利于美国的外汇和外贸政策;规定美援物资的百分之五十必须由美国船只运输等。西欧在经济较弱的情况下只能被动接受这种要求,然而,随着西欧经济的恢复,他们也意识到自己的经济逐步被美国渗透控制了,这也为欧美之间的矛盾埋下了种子。

——摘编自陈雨露《世界是部金融史》等

(1)根据材料一并结合所学知识,谈谈你对材料二中杜鲁门观点的认识。(2)根据材料三、四并结合所学知识,分析马歇尔计划的影响。

材料一 一部中华文明发展史,也是一部中华文明不断在新的历史高度上走向统一的历史……是中华民族在伟大历史实践中创造积累的经济社会文化因素所形成的历史必然趋势,是数千年中华制度文明不断巩固发展的结果。秦汉至明清是统一性制度建设的发展与成热时期。秦统一后,“海内为郡县,法令由一统”,又相继制定了“车同轨、书同文、行同伦”等各种措施,将战国以来各自为政的政治经济社会文化现象规范划一,奠定了此后统一多民族国家“统一性”的制度基础……延续不断的制度建设,是中华文明统一性的根本保障。

——摘编自卜宪群《中华文明“统一性”的历史特点与当代价值》

材料二 中华民族现在所逢的史路,是一段崎岖险阻的道路……目前的艰难境界,那能阻抑我们民族生命的前进。我们应该拿出雄健的精神,高唱着进行的曲调,在这悲壮歌声中,走过这崎岖险阻的道路。

——摘编自1923年李大钊《艰难的国运与雄健的国民》

材料三 中华民族多元一体格局的主流是由许许多多分散存在的民族单位,经过接触、混杂、联结和融合,形成一个你来我去、我来你去,我中有你、你中有我,而又各具个性的多元统一体。

——摘编自费孝通《中华民族的多元一体格局》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括秦汉至明清时期统一性制度建设的主要内容。

(2)根据材料二并结合所学知识,概述近代后期中华民族“走过这崎岖险阻的道路”的主要历程。

(3)结合上述材料,谈谈你对中华民族多元一体格局的认识。

材料一 纵观唐代儒学,曾出现过两次复兴高潮。第一次是在唐初贞观年间。当时唐政权建立不久,隋弊未除.唐太宗听取魏征建议,推行重儒的政策,反对霸道实行王道,于是儒风大行。第二次是在唐中期贞元、元和年间。自安史之乱以后,由于藩镇割据,财赋不输中央,造成政府财政拮据。又因土地兼并加剧,农民大量逃亡,而寺院经济却得到了恶性发展,导致了阶级矛盾和统治阶级内部矛盾的加深,加之边疆多事,朝廷处于内外交困之中,因而急需整顿颓坏的封建统治秩序,强化社会纲纪,进而加强中央集权政治。这就要求有一个统一的、有力的思想武器……韩愈提出以儒家的“道统”对抗佛家的“法统”,开启了“道学”的先河;柳宗元等人则提出“统合释儒”,其目的是取佛教之长,补儒学之短,用以改造、丰富、振兴儒学。

——摘编自杨荫楼《试论唐代儒学的复兴》

材料二 程朱理学是儒学的一种历史表态,是继魏晋把儒学改造为玄学之后,对儒学的佛(佛教)老(道教)化改造,是对隋唐以来逐渐走向没落的儒学的一种强有力的复兴:是一种以儒学为主干,兼收佛教与道教,对三教融会贯通之后建立起来的伦理性的本体论。其具有不同于以前的新的思想内涵,是对儒学的继承和发展。它塑造了中华民族的主观意志,注重气节道德,发愤图强等性格。同时应该看到程朱理学中的消极因素,即理学家重建礼制的努力也是对人性的泯灭。

——摘编自宋钦顺《浅谈宋明理学对儒学的继承发展和影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,分别概述唐代两次儒学复兴的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,谈谈你对程朱理学的认识。

材料一 1950年,新中国与苏联签订了《中苏友好同盟互助条约》,使中国有了一个强大的盟国,有效保证了新中国的安全不受侵犯,便于当时中国放手进行国内的建设,共同对付可能的帝国主义侵略,争取世界的和平。同时,苏联和东欧系统全面地援助我国进行经济建设,1950年,中国同社会主义国家的贸易额占中国对外贸易额的26%,而到1953年迅速增长到76%。从1952年起,毛泽东、周恩来等领导人实事求是、审时度势,着手推进对外“和平统一战线政策”,即外交着眼点不只局限于简单的两大阵营的划分,而是把创造有利于国家建设的外部环境置于优先地位。1953年12月,中国首先提出和平共处五项原则,主张不同意识形态的社会制度的国家,在相处中实行对等的约束和自我约束。

——摘编自晏姣《试析建国初期“一边倒”外交政策》

材料二 新时期中国重大外交事件(部分)

| 时间 | 事件 |

| 1979年 | 中美两国正式建立外交关系 |

| 1988年 | 成为联合国维和行动特别委员会成员 |

| 1991年 | 加入亚太经合组织 |

| 1997年 | 中国与东盟首脑非正式会晤,即“10+1”领导人会议机制正式建立 |

| 2000年 | 成立中非合作论坛 |

| 2001年 | 加入 WTO;推动上海合作组织成立 |

| 2003年 | 加入《东南亚友好合作条约》 |

| 2016年 | 举办G20杭州峰会 |

| 2017年 | 中国主办首届“一带一路”国际合作高峰论坛 |

(2)根据材料二并结合所学知识,概括新时期中国外交的主要特点。综合上述材料,谈谈你对中国外交政策的认识。

材料一 孔子说:“士必悫(què,恭谨)而后求智能者焉,不悫而多能,譬之豺狼不可迩。”告诫人们:“君子不以言举人,不以人废言。”宋代司马光说:“才者,德之资也;德者,才之帅也。”东汉思想家王符著《潜夫论》,广论古今,提出选拔人才一定要“不弃疏远,不轻幼贱,又参而任之”。李世民出身于关陇地主集团,但贞观年间居相位者25人,非关陇集团占18人。李世民曾说:“君子用人如器,各取所长,古之致治者,岂借才于异代乎?”只有放宽眼界,才能得到较为理想的人才。

——摘编自韩丹、钟素芬《中国古代人才观探析》

材料二 与古代传统的人才观相比,洋务派更加倾向于在“西学”中,而不是在“经史”中寻找治世的实用知识和本领。早期维新派如冯桂芬、王韬等人,认为西方的实用技艺之学较之传统的经史之学是中国更急需的知识。维新变法失败后,康、梁等维新派人士拓宽了人才视野,如梁启超在撰成的《新民说》中,将“新民”应具备的素质概括为18种之多,诸如:国家思想、权利思想、政治能力、冒险精神、尽性主义以及公德、私德、自由、自治、自尊、尚武、合群、生利、民气等。以孙中山为首的资产阶级革命派在建立中华民国后,明确指出,资产阶级民主共和国需要的是具有民主共和精神与健全人格的新型人才,并确立了“五育”并举的教育方针。

——摘编自祝彦《中国近代早期思想家的人才观》

(1)根据材料一、概括古代中国人才观体现的原则。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出与古代相比,近代中国人才观出现的新变化,并谈谈对当今社会的启示。

镇国之柱:美国联邦最高法院

材料一:在1787年制定宪法的时候,汉密尔顿曾引用孟德斯鸠的话,“如司法和立法、行政不分离,则无自由之可言”。宪法确立了法官们的终身制,以使其免受其他权势的干涉。1793年,华盛顿遇到了一系列法律问题。根据英国的传统,“法庭是国王的法庭,法官是国王的法官”,国王可以召集大法官,要求他们提供咨询意见。于是,华盛顿总统指令国务卿致信最高法院的大法官,要求他们就29个问题提供意见。几天后,华盛顿收到了首席大法官与另外四名大法官的联名回信。回信指出,宪法规定三权分立,司法系统是这个共和国制度中,在其他机制都失效的情况下,依然有效的“最后之倚仗”。为了保证这一点,大法官们经过慎重考虑,认为如果他们对与法庭职务无关的国家大事发表意见是不适当的,因此他们不得不拒绝发表意见。他们还提醒华盛顿,宪法规定总统只有权召集行政分支的官员,法官们并不是总统的下属。最后,署名时,他们仍按照当时绅士们的惯例,自称是总统阁下最恭顺和最谦卑的仆人。

——摘编自丁林《美国的镇国之柱——联邦最高法院》

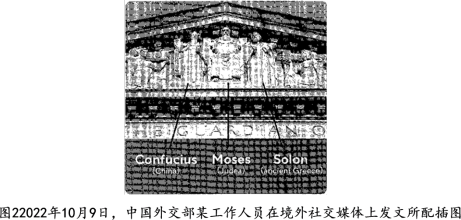

材料二:

从中国人的角度来看,把孔子列为立法先贤有点奇怪。但问题是,大多数美国人,即使是崇拜孔子的美国人,也不知道法家与儒家的区别。所以当他们想要致敬中国文明时,唯一熟悉的就是孔子。他们不清楚“礼”和“法”之间的区别,但将孔子视为道德的楷模,因此选择他来代表世界传统的一部分。 ——摘编自美国某汉学家接 受中新网采访时的谈话 | 法律是文明的一个要素,美国的法律自然地继承或派生于以前的文明之中。因此,最高法院大楼的东侧门楣雕像群寓意对源自东方的基本法律和戒律的借鉴。摩西(犹太人最早的成文法制定者)、孔子和梭伦(雅典民主制的奠基人)被选为代表三个伟大的文明,形成了这个三角的中心雕像群。 ——摘编自最高法院大楼门楣雕像群设计 者致最高法院建设委员会的信 | |

联邦最高法院和全美国所有大大小小的法院一样,依照法律必须向公众开放。最高法院专门有展览区,介绍最高法院建筑及历史中令人感兴趣的内容。展览区陈列着美国司法史上的一些文物,有接待人员回答问题,还提供免费的书面资料。 最高法院的听证和辩论也向公众开放……由于(直到20世纪90年代)最高法院的法庭里从来不允许电视摄影记者和录音,最高法院的工作状态就从来没有出现在电视屏幕上和广播中,到了重要的听证会举行之前,想一睹真相的人唯一的办法就是早点来排队。 ——引自某旅美学者的游记 | ||

(2)就材料二能否作为解释美国近现代法律文明特征的依据谈谈你的看法。

材料 胡光墉破产案太平天国运动时期,胡光墉进入左宗棠幕府,为左氏办理军需后勤,兼办洋务。1876年,左宗棠西征新疆,胡光墉为左氏筹借巨额洋款被朝廷嘉许,成为显赫一时的红顶商人。后来,胡光墉依仗与左氏的关系,在东南各省开设钱庄和票号,甚至经营当时私人票号被禁止的官款业务。

1883年,上海爆发金融危机,加上中越边境紧张,胡光墉的阜康票号因挤兑风波而倒闭,紧随而来的是官款索赔问题。清政府谕令左宗棠查办阜康官亏案。左宗棠虽与胡光墉私交甚密,但因阜康票号官亏案牵涉事大,并没有对其偏袒。按制,亏空的款项由当事人用自己的财产抵偿亏损的公款即可。

本以为此案就此结案。然而,陕督谭钟麟质疑胡光墉在西征借款中存在“不当得利”,由此牵涉出户部清算胡光墉历史经济问题的两大案件。第一、华商股份案。西征筹饷过程中,胡光墉按章设立乾泰公司,共筹集350万两,其中汇丰银行和华商各认股175万两。胡光墉被质疑华商股份为其隐形资产。左宗棠认为“华商股内实有洋行伙友附股”,肯定胡光墉“并无股份”,并有债票为据。而户部阎敬铭认为胡氏“出身市侩,积惯架空罔利”。1884年7月,户部在无确切证据的前提下,凭借权力认定华商股份是胡氏隐形资产,并强行追索15万两。第二、行用水脚银案。行用水脚银是胡光墉经手西征借款因公报销的相关费用。此费符合清政府默许的“援案开报”、汇单奏销的惯例。户部对此提出质疑,认定行用水脚等106784两皆为胡光墉“擅扣滥支”之款。左宗棠等人回应了户部的相关质疑,称水脚银“驻鄂粮台有案可查,非胡革道所能掩饰”。曾国荃称报销依据并非户部标准,而是“轮船之定章,特数目多寡之间有不可概论耳”。案件的最终结果是:清政府谕令浙江省从胡氏产业内迅速变价照数凑齐106784两,于闰五月以前解交甘肃粮台应用。

胡光墉资金周转失灵,又受外商排挤,被迫贱卖资产。最终,胡光墉被革职抄家,郁郁而终。

——摘编自牛澎涛《析论清政府对胡光墉破产清算案的审理》

根据材料并结合所学知识,选取胡光墉破产案的一个角度,谈谈自己的看法,并予以阐述。(要求:看法具体明确,史论结合,论据充分,表达清晰)。材料一 回顾从秦汉到近代的历史可以看到:一个包含汉族和其他众多少数民族在内的中华民族的形成,其最基本的条件就在于以郡县制为机制的“大一统”的多民族国家结构。自周初提出“敬德保民”或“敬天保民”的思想,之后发展为“民本”“重民”思想,贯穿中国封建社会始终。纵观思想文化史,兼综融合是其重要精神和传统。这样优秀的文化精神和文化传统,以及在此基础上形成的理想、信念、道德,以高度的凝聚力、坚强的意志力和巨大的协同力发挥了极为重要的作用。中国古代思想文化发展的过程体现了中华民族思想文化的历史进步性,也体现了思想文化对大一统社会的作用力。

——摘编自丁德科《略论中国古代的大一统思想》

材料二 《大清一统志》初修于康熙二十五年(1686年),历经多次编修。康熙皇帝在给编修人员的谕旨中强调,要做到“厄塞山川,风土人物,指掌可治,画地成图”,“以永我国家无疆之历服,有攸赖焉”。乾隆皇帝诏令纂修的“皇朝三通”,即《清文献通考》《清通典》《清通志》,一改“三通”以《禹贡》九州为纲的地理撰述格局,转而以当时的行政区划为编次,旨在展现清前期“非禹迹所能限”的辽阔疆域和“圣朝无外之治”。雍正皇帝认为,“本朝之为满洲,犹中国之有籍贯”。早在《大清律例》制定之前,清王朝就将所行律令“颁行天下”,令外藩蒙古以及新归附的各地区民众晓谕遵行。全国大致统一后,清朝统治者更加重视对边疆地区和民族地区的治理,施以教化,树之风声,“俾荒服之人,成昭法守,斯尤大同之郅治”。

——摘编自娄梦然《清前期“大一统”的多重内涵》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括影响中国古代大一统思想形成和发展的主要因素。(2)根据材料二并结合所学知识,指出清初“大一统”的内涵及维护“大一统”的主要举措。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,谈谈你对中国古代大一统思想及实践的认识。

材料一:中国君子教育是指产生于春秋时期,以儒学为理论基础,由孔子在教学实践中开创的以培养“内圣外王”的君子为目的的教育模式。孔子以“仁”开君子教育之端,孟子以“仁、义、礼、智”继承与发展,荀子以“礼”为拓展,董仲舒以“信”相加,形成“仁、义、礼、智、信”之君子教育的核心内容。加之程朱理学对道德教育地位的提升,直至清帝逊位,培养君子都是中国社会主流的教育模式。

——摘编自黄思记《君子教育与绅士教育比较研究》

材料二:英国虽是岛国,可是其文化和教育与欧洲大陆息息相关。如罗马共和国时期的三个理想品格:虔诚、庄重与博爱。这对英国社会一直具有极大影响。绅士教育真正发端于意大利,但绅士教育理论系统化于17世纪的英国。近代英国的绅士教育本质上是贵族式精英教育、人文教育。英国贵族体制起源于盎格鲁一撒克逊时代(5~11世纪),以贵族的生活习惯与交往方式为主的贵族文化是绅士教育的重要内容。早期的绅士教育主要是学习宗教的教义,这是德行的基础。传统上,英国的贵族和绅士并不十分重视学问,到爱德华六世当政(1547~1553年)时,英国议会中的一些贵族仍是文盲。不过,据统计,1680年以后出生的上院贵族,进入牛津大学和剑桥大学深造者超过36%,1741年以后出生的上院贵族的这一比.例上升到了57%。英国绅士教育在17~18世纪获得蓬勃发展。

——摘编自张悦《孔子的君子教育与洛克的绅士教育之比较》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,说明中国君子教育和英国绅士教育的异同。(2)根据材料二并结合所学知识,概括影响英国绅士教育形成和发展的因素。

(3)综合以上材料并结合所学知识,谈谈君子教育与绅士教育对现代教育的启示。

材料一 宋代官印一曰“宝”,专称君主玺印,用玉或金;二曰“印”,是各官署、官员用印,三省、枢密院用银,六部以下用铜;三曰“记”或“朱记己”,用铜,尺寸略小于“印”,地方职司、诸军将校等使用。“寺观及士庶之家所用私记,今后并方一寸,雕木为文,不得私铸”。“文书有印,以示信防奸,给毁悉经省部,具有条制”。发送给其他机构的“行移文字”“若官文书脱误者,咨长官改正,其事理要切处皆用印”;中央重要部门的日常文书会专门委派官吏负责“对读印押”“点对印押”。

——摘编自邓小南《宋史研究诸层面》

材料二 “洪武十五年(1382年),始置文书半印勘合。”其制:“以簿册空纸之半,而编字号,用内府关防印识之,右之半在册,左半纸册付天下布政使、都指挥使司及提刑按察司。所司以册合其号,印文相同,则行之,谓之半印勘合,以防欺弊。”“凡诸司印信,铸印局专管铸造,如有刑削,则换给之。凡在外文移到京,悉送该局,辨其真伪。”明代文书行移勘合在军队和边远地区有行移勘合、军事勘合、调军勘合、出关勘合、宗藩勘合、通贡勘合、外国勘合等等。

——摘编自黄才庚《明代文书行移勘合制度》

(1)根据材料一、归纳宋代官印的特点,并结合所学知识分析其原因。(2)根据材料二、分析明代文书行移勘合制度的作用。

(3)结合上述材料和所学知识,谈谈对政务运行的认识。