| A.民主与封建专制斗争 | B.君主立宪制构建进程 |

| C.对民主和人权的追求 | D.对共和制政体的实践 |

| A.实现了教育现代化 | B.提高了国民文化素养 |

| C.实证了文化同源性 | D.方便了西方文化侵略 |

| A.重视维护商业活动秩序 | B.禁止民间商品交易行为 |

| C.制定法律调整人身关系 | D.规范经营拓展商业领域 |

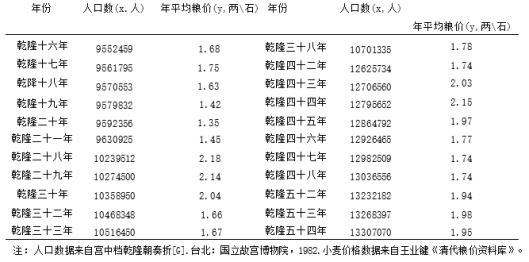

材料一 乾隆部分时期山西人口总数及小麦年平均价格

——摘自吴宾、党晓虹《论中国古代粮食安全问题及其影响因素》

材料二 至乾隆时期基本形成了一些“因灾禁酒”的共识,乾隆帝说:“与其禁于已饥之后,节省于临时,孰若禁于未饥之先,积贮于平日,今即一州一邑而计之,岁耗谷米,少者万余石,多者数万石不等。则禁止之后,通计五省所存之谷,已千余万石矣。”

——摘自崔思朋、仲伟民《清代禁酒与粮食问题》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,说明清朝出现上述现象的时代背景。(2)分别阐述材料一、二对研究“乾隆时期人口与粮食安全”的价值。

(3)除上述材料之外,全面研究“乾隆时期人口与粮食安全”问题还可补充哪些类型的史料?

材料一 1919年梁启超等社会精英游历欧洲,却到处看到和听到西方文化人士失望于自身文明,“想输入些东方文明,令他们得些调剂”的言论使他们倏然觉悟,转向国人提倡东方文化,因此引发了国内流行一时的东方文化思想。《欧洲心影录》中梁启超甚至这样感慨,我们的国家有个绝大责任横在前途,“什么责任呢?是拿我的文明去补助西洋的文明,叫他化合起来成一种新文明”。

从20年代末至第二次世界大战期间,西方人对中国文化的这种多少有些不太正常的过分热情逐渐消退,但各种专业译介和研究却继续得到发展。……对于近代以来屡遭西方劫难,严重缺乏文化自信的国人来说,这无疑起到一定的鼓励效果,部分扫除了由来已久的文化悲观情绪。

总之,第一次世界大战对这场中国文化西播热潮产生了不可忽视的影响。虽然西方世界的文化歧视态度依然不同程度地存在着……但中国传统文化展现出独特优势,开启了自身的近代复兴,步入又一个全新历史阶段。

——摘编自夏舒洋《一战后的中国文化西播热潮述评》

材料二 20世纪60—80年代,新加坡经济快速发展。新加坡前总理李光耀认为新加坡的经济发展离不开儒家文化的影响。他在回忆录中写道:东亚儒家社会同西方自由放任的社会有着根本的差异。儒家社会相信个人脱离不了家庭、大家庭、朋友以至整个社会,而政府不可能也不应该取代家庭所扮演的角色。新加坡依赖家庭的凝聚力、影响力来维持社会秩序,传承节俭、刻苦、孝顺、敬老、尊贤、求知等美德。这些因素造就了有生产力的人民,推动了经济增长。

——摘自《历史选择性必修3》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括一战结束至二战期间,西方人士对中国文化态度的变化过程,并分析其原因。(2)根据材料一、二、概括新加坡与西方对中国文化态度的共同点。结合所学知识,面对当今中西方文化交流频繁,我们应注意什么问题。

| A.使用了象形文字 | B.推行了种姓制度 | C.发明了浮动园地 | D.采用了二十进制 |

| A.中外官方贸易发达 | B.民众生活水平普遍提高 |

| C.汉志商道交流频繁 | D.汉代丝绸之路商贸往来 |

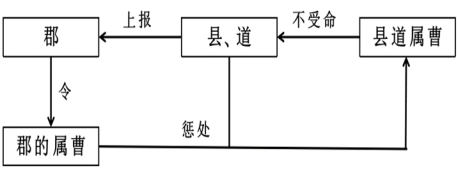

| A.向上行文完全可以越级上报 | B.体现了文书流转的科学规范 |

| C.郡县官吏都由中央直接任命 | D.有助于行政命令的有效执行 |

材料一 17世纪末叶以后,中国文化信息传入欧洲,使一些学者加强了摆脱传统的信心和依据。孟德斯鸠承认中国的君主专制比较有节制,承认中国的皇帝提倡耕织、兴修水利、实行科举、设置谏官具有发展生产和限制暴政的作用;伏尔泰对中国的政治几乎完全持推崇的态度,他盛赞中国君主以农为本、重视生产的政策与措施,建议法国国王也效法中国皇帝举行春耕“籍田”的仪式。

——陈宣良《伏尔泰与中国文化》

材料二 二战时期,中法为盟友,都为反法西斯胜利做出巨大贡献,也因此结下深厚的友谊,但中法毕竟是不同社会制度的国家,促成它们建交的不止是二战时期的“浅薄缘分”还有一个重要原因“美苏冷战”。当时法国总统戴高乐认为英国是一个高贵的民族,英国人应该有自己的领导权力,不能再受美国的控制和摆布,于是他毅然脱离了美国,追求自主权。而当时的中国与苏联决裂,中苏形式严峻,中法两国都迫切需要一个稳定和平的环境来巩固政权,同时更需要结交其他国家来增强国力,提高国际地位。当然戴高乐支持阿尔及利亚的独立并从越南战争中退出,是中法建交的又一原因。两国有着共同的需求,所以戴高乐就产生与中国建交的念头。1963年他派总理富尔访华,受到周恩来总理的亲切接见,双方在台湾问题上产生分歧,但法国还是同意与中国建交,断绝与台湾地区的外交关系,率先向中国伸出“橄榄枝”。1964年1月27日,法国与中国正式建交,这一重要历史事件被外国媒体喻为“外交核爆炸”。

——吕芳《漫谈中法关系史》

(1)根据材料一并结合所学,概括指出法国启蒙思想家推崇中国文化的内容,简析其原因。(2)根据材料二并结合所学,说明中法建交的历史条件。中法关系的独特历史塑造了独特的“中法(建交)精神”,请尝试概括“中法精神”的内涵。

| A.反映了对外开放的水平进一步提升 | B.说明旅游业市场得到了健全和规范 |

| C.有利于为现代化建设积累外汇资金 | D.增强了人民币的国际地位和影响力 |