1 . 时代·主题·行动。阅读下列材料,回答问题。

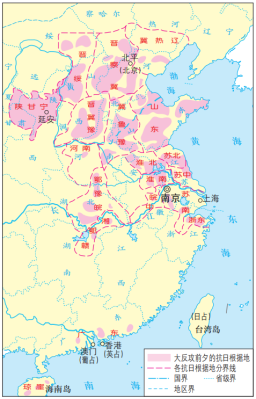

材料一

| 20世纪20至40年代中国国民党和共产党 力量发展简表(国民党党员不包括军队党员) |

敌后抗日根据地形势图 | ||

| 国民党 | 共产党 | ||

| 1927年 | 党员将近20万;有国民革命军 | 党员突破6万;掌握少量部队 | |

| 1937年 | 党员52万; 约200万正规军 | 党员4万; 军队5.6万 | |

| 1945年 | 党员311万; 军队约500万 | 党员120万; 军队120余万 | |

——摘编整理自《中国共产党史》《中国国民党党务发展史料——组织工作》等

(1)邓小平指出“第二次(国共)合作是对付日本军国主义。抗战的胜利符合国家利益、民族利益、人民利益,也合乎两党利益。”依据以上材料并结合所学知识,对此观点进行阐释。

要求:史实充分,史论结合,论述全面,逻辑清晰。

材料二1985年,邓小平正式提出了“和平和发展是当代世界的两大问题”的命题。2017年,习近平在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告指出,“世界正处于大发展大变革大调整时期,和平与发展仍然是时代主题。世界多极化、经济全球化、社会信息化、文化多样化深入发展……和平发展大势不可逆转”。

(2)邓小平和习近平对时代主题有相同的认识。解读1976年以来,基于此认识中国做出的重大政策调整。

要求:提取信息充分;总结和归纳准确完整;解释和分析逻辑清晰。

材料一 夫天下之人得所也久矣,所以不得所者,贪暴者扰之,而“仁者”害之也。……于是有德礼以格其心,有政刑以絷其四体,而人始大失所矣。

──李贽《焚书》卷一《答耿中丞》

(1)据材料一,解读李贽的主要观点;结合所学,简述李贽“异端”思想诞生的时代背景。

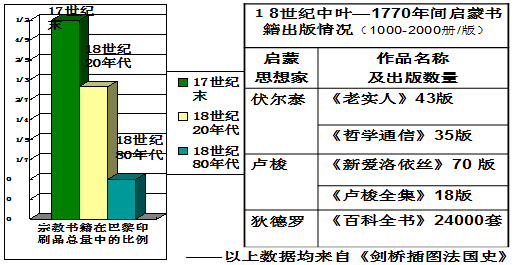

材料二

(2)据材料二,指出两幅圣母像神情的不同之处。

材料三

(3)据材料三,解读关于启蒙运动的主要信息。

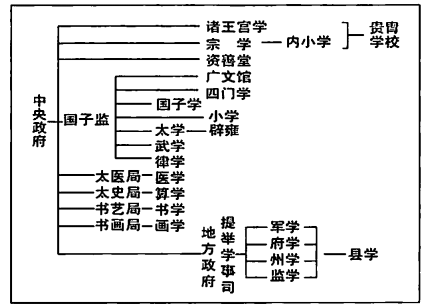

3 . 学校是培养人才的摇篮,是文化传承的平台,学校发展铭刻着时代的烙印。

材料一宋朝简明学制图

——孙培青《中国教育史》

注:

国子学:最高学府,招京朝七品以上子孙为学生。

太学:招八品以下子弟或平民优秀子弟为学生,主要学习儒家经书、《内经》《道德经》《庄子》等。

辟雍:太学分校。

四门学、广文馆:准备参加科举的预备学校.武学:宋朝始设,为应对外患培养军事人才。

律学:设断案和律令两个专业。

书学、画学:主要学习书法,绘画专业课程及《论话》等理论课程

(1)依据材料一,概括宋朝官学教育的特点。

材料二东京大学于1877年成立。东大模仿德国大学的做法,国家主义色彩浓厚,文理科比例为6:4,鼓吹“法科万能”,为日本现代化培养出数以万计的政治、技术官僚和高级研究人员。到19世纪末,日本大部分阁僚均毕业于东京大学。到世纪之交,日本的医科大学借助于兰学时代的雄厚基础,已接近国际水平。1878-1900年共培养35200名大学毕业生,基本上满足了日本近代经济发展和社会管理对高级专业人才的需求。此外,日本认真学习西方的实业技术教育制度,注重中等技术专科人才的培养,到1900年中等实业技术学校已有290所,为正在进行工业革命的日本工厂,企业输送了数以万计的熟练、敬业的技术员和技工。明治时期的教育成果不断转化为生产力,推动日本资本主义现代化的各项事业迅速发展。

——马克垚《世界文明史》

(2)依据材料二和所学知识,指出东京大学创办的背景,并简述其对日本的影响。

材料三1898年7月,光绪帝批准总理衙门上奏的《大学章程》,置仕学院。12月京师大学堂开学,设诗、书、礼、仪及春、秋六科。1899年,中西并学,除经史外,开设算学、格致、化学及英文、德文、法文、俄文、日文等普通课程,另立史学、地理、政治专门讲堂。为中国近代国立大学教育的开端。

1902年,师范馆开学招生,甄拔各省绩学之士。振兴实业为其办学宗旨之一.1907年,进士馆改为法政学堂。1909年,始筹办分科,设经、法、文、格致、农.工、商七科,各科俱以预科及译学馆毕业学生升入,近代意义的大学初具规模。

1912年,改称北京大学校,总监督改称校长。1917年,蔡元培任大学校长,整顿校规,祛除弊习,停办工、农各科,专办文.理、法三科。全校学生增至两千人,校中又创设各会,如进德会、哲学会、理科化学演讲会、雄辩会,体育会、技击会、阅书报社、学生储蓄银行、消费公社等。

——摘编自《北大简史:京师大学堂到2l世纪的北京大学》

(3)阅读材料三,对北京大学的发展历程进行解读。

要求:提取信息充分:总结和归纳准确、完整;解释和分析逻辑清晰。

| A.程朱理学思想传入西方 |

| B.进化论思想冲击了中国传统 |

| C.西方宗教思想传入中国 |

| D.启蒙思想推动中国教育变革 |

材料一:宋代占主流地位的依旧是雅文学,即士大夫文学。不过,俗文学的存在也是不可轻视的。俗文学的代表是话本小说。那时,俗文学从原来的反映乡村生活为主转向市镇,其内容有灵怪神话、江湖豪侠、名人轶事,也有市民生活、男女相悦等“为市井细民写心”之作。

材料二:在14~16世纪的法国和意大利,宗教音乐占重要地位,世俗音乐则逐渐流行。当时,音乐家常常用音乐手法描绘生活中的情景,多声部的歌谣逐渐成长,旋律越来越富于个性。意大利的“牧歌”是其中的代表,歌词常选用但丁和彼特拉克等人的诗作,描绘少年与牧女的爱情,体现人与自然的关系。当时,在市民的家庭中和朋友的聚会中常常有音乐活动,他们将音乐当作一种高雅的消遣形式。

材料三:17世纪以来,欧洲画师以来华传教士的记载为素材,绘制了不少有关中国的图画。其内容包括宫殿、桥梁、民居、生产工具、乐器、船只等等。

(下图:18世纪意大利铜版画,“带有欧洲建筑风格的皇宫午门”)

19世纪中叶以后,西方报纸、画刊对中国情形的描绘越来越多,如详细的北京城市格局、皇家园林、城市街景;科举考试、士绅家庭生活、市集摊贩、市民观看西洋镜、北京人的“下午茶时间”、中国的节日;联军进入北京城、缴付战争赔款、天津炮台、清军形象;此外还有天津的使馆、天主教堂、教会学校、演出英国戏剧的汉口剧院等。

(下图:1879年的美国报纸,“野蛮的穷人无法理解我们文明共和国形式的政府”)

(1)根据材料一和所学,概括宋代俗文学的特点,并指出其时代背景。

(2)根据材料二结合所学,指出14~16世纪欧洲世俗音乐的实质,及其对欧洲社会发展的影响。

(3)阅读材料,结合所学,以“西方画师笔下的中国形象”为题,解读上述现象。

要求:提取信息充分;总结和归纳准确、完整;解释和分析逻辑清晰。

| A.改革政治制度 | B.学习西方技术 |

| C.开办近代工厂 | D.推翻清朝统治 |

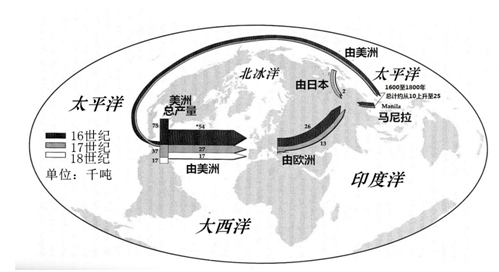

16至18世纪世界白银的生产、出口和接收示意图

(1)观察上图,说明16至18世纪国际白银流动的走向。结合所学分析这种走向出现的原因。

19世纪七八十年代,清政府派120名幼童赴美留学,揭开了近代中国留学潮的序幕,詹天佑是其中的杰出代表。20世纪初,中国出现留学日本的热潮。留日学生高达2万多人,黄兴等人成为辛亥革命的骨干人物。五四运动前后,再次出现留学热潮:以留美、留法、留苏为中心,留英、留德、留日等也有较大发展。胡适(留美)、邓小平(留法)、刘少奇(留苏)等人是这批留学潮中的著名人物。

新中国成立以后,留学生的主要去向是苏联。1951年至1958年留苏学生共7493人,79.6%学习工科和理科。改革开放后的30多年来,中国有120多万人到国外留学,遍布100多个国家和地区。与此同时,也有大量的外国留学生来中国学习。2011年,在华学习的外国留学人员总数首次突破29万人。

(2)依据材料并结合所学,解读近现代中外留学发展变化的历程。

要求:提取信息充分;总结和归纳准确、完整;解释和分析逻辑清晰。

在十九世纪的俄罗斯工业化与西欧有很明显的不同,其发展的动机是政治和军事,驱动力的来源不是源于企业而是政府。

进入二十世纪,列宁和他的支持者,不得不为保卫政权抵御敌人进行了快速的国有化进程。1921年,列宁表明了他的实用主义的倾向,他决定实行与激进的经济手段相反的政策。随后,斯大林及联共党实现了史无前例的苏联资源与劳动力的最大限度的集中。当世界其他地区在经济崩溃边缘蹒跚行进的时候,外部世界的人们怀着恐惧和羡慕的复杂心情,注视着苏联的变化。

——摘自杰里˙本特利《新全球史》

以“国家与工业化”为主题解读上述材料。

古代雅典学者普罗泰格拉在《论诸神》中说:“关于诸神,我既不能说他们存在,也不能说他们不存在。”他被控犯有渎神罪,被迫逃离雅典。

文艺复兴时期的很多作品均带有浓厚的宗教色彩,但已出现一些新特点,如拉斐尔的《西斯廷圣母》.后人评论这幅画时说:“圣母好像在说:‘请你们抱去吧,他不是我的。’但同时又把他紧贴在怀里,好像如果可能,她就带着他逃到一个遥远的地方去,用自己的奶来喂养这个并非‘救世主’,而是自己儿子的普通婴儿。”

启蒙运动中,大多数思想家反对各种宗教偏执行为,认为教会散布的蒙昧主义造成了社会上普遍的愚昧和宗教狂热。有人甚至主张无神论。

结合所学,从人与神关系的角度,对材料所述历史现象进行解读。

要求:提取信息充分;总结和归纳准确、完整;解释和分析逻辑清晰。

材料一 天命难言,非圣人莫能见。舜、禹、契(商朝祖先)、后稷(周朝祖先)皆黄帝子孙也。黄帝策天命而治天下,德泽深后世,故其子孙皆复立为天子,是天之报有德也。人不知,以为泛从布衣匹夫起耳。夫布衣匹夫安能无故而起王天下乎?其有天命然。

——司马迁《史记·三代世表》

(1)依据材料一,概括司马迁的史学观点。结合所学知识,分析该观点产生的社会背景。

材料二 前者史家,不过记载事实;近世史家,必说明其事实之关系,与其原因结果。前者史家,不过记述人间一二有权力者兴亡隆替之事,虽名为史,实不过一人一家之谱牒,近世史家,必探察人间全体之运动进步,即国民全部之经历,及其相互之关系。

——梁启超《中国史叙论》(1901年)

今日欲提倡民族主义,使我四万万同胞强立于此优胜劣败之世界乎?则本国史学一科,实为无老无幼、无男无女、无智无愚、无贤无不肖所皆当从事,视之如渴饮饥食,一刻不容缓者也。……呜呼,史界革命不起,则吾国遂不可救。

——梁启超《新史学》(1902年)

(2)依据材料一、二,比较“前者史家”与“近世史家”史学研究的不同点。

材料三 《历史研究》于1954年2月创刊,到1966年5月停刊。这一时期中国史学界就许多问题进行了争鸣和讨论,《历史研究》是开展学术争鸣的一个重要园地。1966年6月以后,《人民日报》发表了《〈历史研究〉是资产阶级史学的反动堡垒》等文章, 1967年,《历史研究》被迫停刊。1974年国务院下发通知,指出“为适应批林批孔和国内外阶级斗争的需要”,决定出版《历史研究》。从1979年起,《历史研究》开始实现向学术刊物回归,鼓励学术争鸣,召开学术会议;开拓研究领域,借鉴国外史学研究成果,倡导社会史研究……出现了前所未有的活跃局面。

——摘编自宋德金《<历史研究>:新中国历史学发展的缩影》

(3)依据材料三并结合所学,解读《历史研究》发展变化的历程。

要求:提取信息充分;总结和归纳准确、完整;解释和分析逻辑清晰。