材料一 东汉末年至两晋,儒学信仰日渐失效。据《汉书》载,“一经说至百余万言,大师众至千余人,盖利禄之路然也。”同时,五经博士解释经文,谶纬附会,各家弟子只能严守家法。而且,身处乱世,人的生命有如草芥,所谓“民富则安乡重家,敬上而从教;贫则危乡轻家,相聚而犯上”。随着东汉王朝的分崩离析,一些儒者开始逾越儒家礼度和经学家法,杂采老、庄之说,魏晋玄学兴起。其仍奉孔子为圣人,力图用道家语言解释儒家经典,并开始为儒学体系探求本体论基础,即“名教出于自然”。经过玄学挣扎在理想与现实间的洗礼,国人在两晋时期突然拥有了少见的思辨能力和兴趣,这为中国文化与佛教思想的对话奠定了基础。

——据胡绍军《魏晋玄学研究三十年》等

材料二 西方文艺复兴时期及中国明朝中叶之前,中西方文化接照各自的道路发展,漫长的文化沉积历程促使中西方社会在16世纪前后相继发生了重大的信仰危机……在西方,资产阶级为了争取其阶级利益,反对封建统治特别是黑暗的神权压迫,起了声势浩大的文艺复兴运动,在中国,虽然出现了资本主义萌芽,但并没有产生真正意义上的资产阶级,但是面对封建制度的腐败、封建专制的高压下的动荡时局,一批身处地主阶级中下层革新派的知识分子试图对影响社会发展的封建专制主义进行批判,由此产生了明清之际被称为异端思想的启蒙思想。

——摘编自谭文芳《西方文艺复兴时期启蒙思想与中国明清之际启蒙思想之比较》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明汉晋之际儒学信仰危机出现的原因,并简析玄学兴起的意义。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出作者认为16世纪前后中西方思想文化在本质上有何不同,并分析造成这种不同的根源。

材料一 西方人文精神起源于古希腊绝非偶然,他是由地理环境、政治、经济等多种因素合力生发的。和世界其他文明一样,古希腊的公民也深受带有浓厚神秘主义的自然崇拜的宗教影响,然而不同的是,古代希腊宗教崇拜中的奥林匹斯诸神基本被常人化了,这样的宗教信仰有助于提升人的自由度和创造力。古希腊的智者运动是“雅典民主政治的高峰期相伴”,这样的政治生活环境对智者学派注重实利、挑战权威、批判传统等特点的形成产生了很大

材料二启蒙运动时期的“人们已从对人的崇拜发展到对理性的崇拜”,认为智者学派、苏格拉底、西塞罗及近代的思想家、科学家等无不具有理性精神。19世纪上半叶欧洲兴起的浪漫主义文学是工业革命和资产阶级革命时代的产物,它又和启蒙运动开启的浪漫主义思潮有着内在的紧密联系。启蒙思想家确立了私有财产神圣不可侵犯的原则,并把私人的财产自由和国家制度联系起来,更多的生产者为了财富而不断改进生产技术。

——以上材料均摘编自朱能《西方人文精神的起源、发展及其对文明进程的影响》

(1)根据材料一-并结合所学知识,分析西方人文精神起源于古希腊的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出启蒙运动所体现的基本信念并说明启蒙运动的影响。

材料一 是役后,日人资中国赔款以兴百政,培力既厚。俄、法、德以仗义归辽,责报殊奢,而中国复乖于应付,于是俄据旅顺、大连湾,英据威海卫,德据胶州,法据广州湾,以互为钤制。中国乃不国矣。

——杨松《中国近代史资料选编》

材料二 “能变则全,不变则亡;全变则强,小变仍亡。”这段话出自康有为的《上清帝第六书》,代表了维新派的共识。最后两句,批评了惨淡经营30年的洋务运动;同时,又说明了近代社会演变过程中的质、量、度。洋务运动带来的小变并不是坏东西,但那不过是一种量变。……与这种“小变”不同的,是全变。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

材料三

《辛丑条约》签订于光绪二十七年七月二十五日,因该年为辛丑年而得名。条约签订日为阳历9月7日,因此有“九七国耻”一说。

——《中外历史纲要·上册》

(1)据材料一判断“是役”是指哪场战争?概括此役战败对中国造成的消极影响。

(2)据材料二并结合所学知识,列举“洋务运动带来的小变”的内容,并指出康有为主张的“全变”相比洋务运动的“小变”有何进步?

(3)据材料三并结合所学知识,分析条约签订日被称为“九七国耻”的主要原因,并指出此后中国民族资产阶级为挽救民族危亡所提出的革命理论。

| A.《等待戈多》 | B.《解放了的普罗米修斯》 |

| C.《百年孤独》 | D.《约翰·克利斯朵夫》 |

材料一 在晚明,新的市民阶层兴起的历史条件下,李贽将真情感的抒发与深刻地揭露道学家们的极端虚伪性联系起来。……从李资生存的时代来看,晚明是资本主义萌芽初期,手工作坊不断出现,逐渐代替了自然经济,人民生活水平提高。在物质生活富足的前提下,那些经济上有实力的商家要求政治上的地位,于是出现了精神上的反叛。

——肖国华《李贽的“儒学情结”》

材料二 文艺复兴时期的人文主义者充分肯定人性及人的感性欲求的合理性……他们认为,人的幸福不在天国而在尘世,不在来世而在现实生活世界,在现实生活世界……这种肯定人的世俗生活的态度和行动深深触动了每个人的灵魂。“我是凡人,我只要求凡人的幸福”,这已成为文艺复兴时期的一句名言。

——韩庆祥王勤《从文艺复兴“人的发现”到现代“人文精神的反思”》

材料三 尽管新文化运动深深受到文艺复兴与启蒙运动的影响,但它对中国后来的影响与文艺复兴运动带给西方的影响是完全不同的……新文化运动复兴的不是中国自己的传统精华,而是西方传统的内涵。而作为中国文化的传统一儒家思想,在这场运动中反而被打倒了,至少说它对中国人的影响减弱了。

——薛超良刘思悦《新文化运动对儒家文化的影响》

(1)根据材料一,分析李贽思想主张产生的主要社会原因。

(2)根据材料二,概括文艺复兴时期人文主义的思想特征。

(3)根据材料二、三并结合所学知识,说明新文化运动与文艺复兴运动的异同。

材料一 新中国成立之初,曾频频受到来自美国挥舞核大棒的威胁。特别是在朝鲜战争期间,美国政府在远东部署了许多载有核弹的飞机,并露骨地对中国进行核威胁。于是,反对核威胁,打破核垄断,发展以原子弹、导弹为主要内容的中国自己的国防尖端技术,便成了新中国领导人的重要战略思想。

一一陈述《新中国60年发展之路》

材料二 在二十世纪内,全面实现农业、工业、国防和科学技术的现代化,把我们的国家建设成为社会主义的现代化强国,是我国人民肩负的伟大历史使命。四个现代化,关键是科学技术的现代化。没有现代科学技术,就不可能建设现代农业、现代工业、现代国防。没有科学技术的高速度发展,也就不可能有国民经济的高速度发展

——邓小平《在全国科技工作会议上讲话》

材料三 人类社会已进入21世纪第二个十年。综合判断国内外形势,这十年既是我国经济社会发展的重要战略机遇期,也是科学技术发展的重要战略机遇期。面对世界新一轮科技革命和产业革命的新形势,我们只有奋力抢占国际经济科技制高点、积极培育新的经济增长点,才能在综合国力竞争中赢得主动。

——习近平《在中国科协第八次全国代表大会上的祝词》

(1)根据材料一和所学知识,说明建国初期我国发展尖端技术的战略重点,并分析此战略重点制定的原因。

(2)根据材料二,说明改革开放后我国科技发展战略作出的调整,并结合所学知识分析作出调整的原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,说明20世纪九十年代以来,面对世界科技革命,党和政府作出了怎样的战略决策?21世纪我国在高科技领域取得了怎样的骄人成绩?

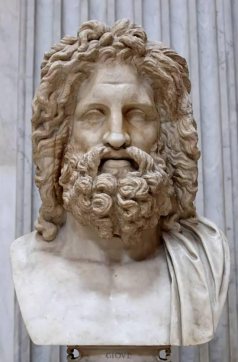

材料一 古代希腊的神像雕塑

图1古希腊神话中的主神宙斯 图2古希腊神庙上雕塑的各神形象

材料二 古希腊的神和人都具有自由奔放、独立不羁、狂欢取乐、享受人生的个体本位意识而在困难面前又表现出艰苦卓绝、百折不挠的精神。威力无穷的命运给古希腊人带来了困惑与恐惧也培养了他们的自我意识和个体精神。此外他们在与命运抗争中激发出了蓬勃的生命活カ。古希腊文学正是在描写人对现世价值的追寻、人与命运的矛盾和抗争中展示了人性的活波与美丽,表现了人类童年时期的自由、乐观与浪漫

——《浅析古希腊人文精神》

材料三 明朝中叶以后伴随着资本主义萌芽而兴起的人文主义思潮,主要矛头是针对儒学的“理”和“礼”的。人文主义思想家们,鼓吹人的“自然天性”,反对“理”和“礼”对“自然人性”的束缚或扭曲。李贽反复阐述“人必有私”,“私者人之心也”,又说“虽大圣人不能无势利之心”,“知势利之心亦吾人秉赋之自然矣”

一一李广柏《中国历史上的人文主义思潮》

(1)材料一反映了古希腊的神在形象上有何特点?结合材料二,说明形成此特点的原因。

(2)根据材料三并结合所学知识,分析明朝中叶后人文主义思潮的主要影响。

(3)根据上述材料,概括明清时期的人文主义思潮与古希腊人文精神的共同点。

材料一 我觉得应该好好思考一下孔夫子,对于他的国家的上古时代所作的见证。因为孔夫子决不愿意说谎,他根本不做先知,他从来不说他有什么灵感,他也决不宣扬一种新宗教,他更不借助于什么威望,他根本不奉承他那时代的当朝皇帝,甚至都不谈论他。再说一遍,中国的儒教是令人钦佩的。毫无迷信,无荒诞不经的传说,更没有那种忽视理性和自然的教条。

——摘编自伏尔泰《哲学辞典》

材料二 马克思主义是为了解决资本主义社会弊端而诞生于西方社会中的理论,对于历经数千年之久的中国文化传统来说,是一种外来的哲学,在20世纪初传进中国以后,能够席卷中国大地,成为主流思想意识形态,除了理论本身强大的生命力以外,还因为它与以儒家思想为代表的中国优秀文化传统有着内在的相通性、相融性,这也是其作为外来的哲学而能迅速的被中国民众所接受的一个重要原因。

——摘编自魏丕植《马克思主义中国化就是和中国国情及儒家思想交融的历程》

材料三 钱穆先生说过“今天的世界,交通方便,全世界如一国。我认为儒家对今天以后的中国,仍当有其不可磨灭的贡献。其对世界文化亦自有其应有之影响。”两千多年来,儒家“仁者爱人”的思想不断被深化和提升,儒家思想既是中华民族的精神内核,也是联结世界人民命运的文化纽带,可以为建设人类命运共同体提供思想滋养和文化支撑。

——摘编自联合国教科文组织主办的纪念孔子诞辰2570周年国际学术研讨会发言

(1)根据材料一并结合所学知识,概括伏尔泰的主要观点,他是如何借助儒家思想支撑这些观点的?

(2)根据材料二并结合所学知识,分析马克思主义能被中国民众所接受的原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析儒学文化如何能够为“构建人类命运共同体”提供思想滋养和文化支撑?

材料一 沈括一生致志于科学研究,在众多学科领域都有很深的造诣和卓越的成就,被誉为“中国整部科学史中最卓越的人物”。下表列举了他的部分科学成就。

| 成就 | 隙积术 | 会圆术 | 磁学 | 光学 | 声学 |

| 简介 | 把求解不连续个体的累积数,化为连续整体数值来求解,已具有了用连续摸型解决离散问题的思想。 | 由弦求弧的方法,为中国球面三角学的发展作出了重要贡献,而且在天文计算中也起了重要的作用,。 | 对指南针进行深入研究,世界上最早经实验证明了“磁偏角”的存在。 | 利用表面曲率不同与成像之间的关系,提出若将小平面镜磨凸,就可“全纳人面”。 | 世界上最早发现音调的高低由振动频率决定,并记录下共鸣现象。提出了“虚能纳声”的空穴效应,以此来解释兵土用皮革箭袋作枕头,可以听到数里外人马声的原因。 |

——摘编自《“中国整部科学史上最卓越的人物”沈括 》等

材料二 秦汉至唐宋,中国科学技术一直处于世界领先地位,明清时期科技有所发展,某些领域仍领先于世界,但总体上已经开始落后于西方。习近平总书记在两院院士大会上指出:“明代以后,由于闭关锁国、夜郎自大,中国同世界科技发展潮流渐行渐远,屡次错失富民强国的历史机遇,我国落后挨打的根子之一就是科技落后。明清科技发展史中留给我们太多的遗憾,总结其历史教训,就是为了切实重视科学技术,不重蹈覆辙。”

——刘尚希等《明清科技发展:政府作用与历史经验教训》

材料三 所谓科学革命一般来说,指的就是通行的科学理论体系的急剧转变……迄今为止,科学史上有据可查的关于物质世界的一般理论总共不过三种,分别以亚里斯多德、牛顿和爱因斯坦的名字命名……但真正的科学革命,实际上只发生过两次。

——摘自马克垚《世界文明史(下)》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析沈括的所取得的科学成就的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析明清时期科学技术发展开始落后于西方的原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出两次“真正的科学革命”中第二次“科学革命”的突出成就,并概述它与前一次“科学革命”成就之间的关系。

材料一 春秋战国时期,随着社会生产力的提高,西周的制度发展程度过低,无法更多的满足新兴地主阶级的发展需求,他们力求改变现状,试图获得更多的经济、政治、文化地位, 呼唤建立新的社会,从而推动了百家争鸣的产生和发展。

——李静《百家争鸣与文艺复兴的历史比较》

材料二 文艺复兴主要是一场文化运动。强调对希腊罗马经典的研究以及对个人成就的赞扬。只有解决了个人主义的合法性(或正当性)问题,一切阻碍个性自由发展的传统束缚才有可能被冲破,社会才有可能开启由传统向现代的转变进程……她将欧洲从中世纪引向了近代世界。

——丹尼斯《全球视野下的西方文明史》、马克垚《世界文明史》

材料三 正是在西方借助东方、欧洲借助中国完成对旧制度的现实批判和对新社会的思想启蒙, 为欧洲自身的破茧成蝶准备条件的时候,欧洲人对东方的认识,悄然发生变化。肯定、景仰的维度向否定、批判的维度转化,欧洲从马可·波罗时代开始的连续五个世纪对中国的崇拜与美化渐行渐远了。这一认识在 19 世纪达到顶峰。

——摘编自许平《欧洲人东方认识的拐点》

(1)根据材料一和所学知识,指出百家争鸣的时代背景。

(2)根据材料一和材料二,指出两次思想运动所承担的相似的历史使命。

(3)根据材料三和所学知识,说明欧洲人对中国的认识发生了什么变化,并简要分析变化的原因。