主题一:诺贝尔自然类奖(包括物理、化学、生理学、医学奖)

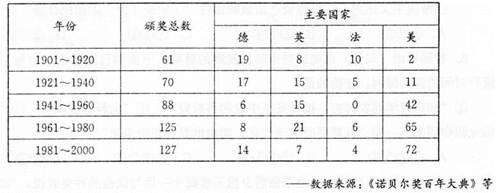

表一诺贝尔自然科学类奖获奖人数统计表

(1)请说出上图诺贝尔物理学奖获得者的获奖理由。结合所学知识,分析说明表一所反映的20世纪世界科技发展趋势。

主题二:诺贝尔经济学奖

根据美国最近几年的经验——成长缓慢、生产力降低——使人怀疑如果我们继续授予政府前所未有的权力……迟早一个更大的政府会毁灭我们因市场自由而取得的繁荣,以及独立宣言中信誓旦旦的人类自由。

正如没有一个社会能够完全以命令原则来经营,一个社会也不可能完全靠自愿的协同合作来推动。……相反地,以自愿交易为主的经济制度,却有足够的潜力同时促进繁荣与人类自由。

——(美)米尔顿.弗里德曼(1976年诺贝尔经济学奖获得者)

(2)据材料概括米尔顿.弗里德曼的核心观点,并结合当时的经济背景,说明诺贝尔奖评委会为什么在1976年授予弗里德曼经济学奖。

①即在艺术问题上的“百花齐放”、在学术问题上的“百家争鸣”

②学者于宪法范围内在学术上有独立思考、创作、批评、辩论的自由

③实施过程历经曲折

④与二千多年前“百家争鸣”的背景相似

| A.①②③ | B.①③④ | C.①③ | D.①②③④ |

| A.改革开放急需新型人才 |

| B.邓小平复出后主持教育工作 |

| C.政治路线的拨乱反正基本完成 |

| D.思想界展开真理标准问题的讨论 |

材料一 苏格拉底主张的是一种道德主义政治思想。公民们有了良好的道德修养,就会有良好的政治行为,那么国家也就会安定。对于统治者的产生,苏格拉底并不赞成民主制,其所主张的是一种贤人政治和专家政治……孔子认为执政必以德,对于三代的尧舜禹,孔子更是极尽赞美之词……与苏格拉底不愿首先去谈论人事之外的“客观存在”方面的问题一样,孔子的政治哲学更关注的是现世生活。

——摘编自何霖《苏格拉底与孔子之政治思想比较》

材料二 宋明理学为孔孟的伦理学说提供了一个理论根据。孔子、孟子对天道讲得很少,宋代的理学家就对他们所提倡的仁义孝悌等伦理思想提出本体论的证明,从而创造出比较完整的体系。……然而……它的基本性质就是以孔孟学说为蓝本,给以自然观上的根据,进而在这个基础上发展了孔孟的学说。

文艺复兴……虽然许多新成就的基础是古典文化,但是它们很快地超越了希腊、罗马影响的范畴。文艺复兴包括一些当时占统治地位的理想和看法,使文艺复兴印上了一个独特社会的标记。总的说来,这些理想和看法中特别突出的是乐观主义、世俗主义和个人主义。

——摘编自张岱年《先秦儒学与宋明理学》、伯恩斯等《世界文明史》

材料三 16至17世纪的中国,新的经济形态还十分微弱、脆嫩,明清时期的早期启蒙思想家们先天不足,具有一种时代性的缺陷……黄宗羲等人提不出新的社会方案,而只能用扩大相权、限制君权、提倡学校议政等办法来修补封建专制制度。孟德斯鸠、卢梭们则拿出了“三权分立”的君主立宪制、民主共和国这样的资产阶级国家蓝图。这表明,中国明清时期的进步思想与18世纪欧洲启蒙思想属于两个不同的历史范畴。前者是中世纪末期的产物,后者是近代社会的宣言书。

——摘编自张岱年、方克立《中国文化概论》

(1)根据材料一概括孔子和苏格拉底政治思想的相同点。并依据材料二指出宋明理学和文艺复兴反映的不同的社会本质需求。

(2)根据材料二、三概括指出传统与现实文化之间的关系。并分析17、18世纪中外启蒙思想属于两个不同范畴的政治、经济原因。

| A.社会大变革 | B.经济的发展 | C.政治剧变 | D.统治阶级的提倡 |

材料一 “天命观”是儒家哲学中最基本的哲学范畴之一,孔子作为儒学的创始人,认为“不知命,无以为君子也”“君子有三畏,畏天命、畏大人、畏圣人之言”,同时,孔子重“人事”而轻“鬼事”,重“生”轻“死”,对鬼神和死持“避而不谈”的态度。孟子延承了孔子天命思想,他将天作为其哲学思想的最高范畴,“诚者,天之道也”。诚是它的本质属性,是人性固有的道德观念本原,人的性善和仁义理智等都来自于天赋,由此延伸出的是其政治思想和伦理思想,主张修身行法,强化了人的主体性与自觉性。荀子继承孔子重道德、重人事、重天命的观念,更进一步提出了“制天命而用之”的命题。发挥人的主观能动性,顺应天道为人类造福,君子之道不等于天道,一者曰统一的关键是克服情欲从而“人定胜天”。

——摘编自赵旸《先秦儒家的天命观》

材料二 汉初君臣从秦王朝的灭亡中吸取教训,奉行“黄老”的无为而治,实行较为宽松的统治政策,与民休息,稳定社会秩序,经过几十年的恢复,西汉王朝在汉武帝时达到了鼎盛时期,儒家学者董仲舒建议“诸不在六艺之科、孔子之术者,皆绝其道,勿使并进”,以期达到统一思想的目的,儒家学说代替黄老之学成为统治思想。这时的儒家学说并不是简单地重复先秦儒学的内容,而是在吸收先秦儒、道、墨、名、法、阴阳各家学说的基础上的再创造。作为一种官学,它不同于普通的学术流派,而是摆脱了学派的藩篱,兼容并包各种学说,为现实社会服务,具有“杂家”的色彩。

——摘编自杨宁一《历史学习新视野新知识》

(1)根据材料一并结合所学知识,分别概括先秦儒家三位代表人物的天命观思想。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出汉代儒学的特点,并分析形成特点的原因。

材料一 先秦儒家思想中蕴含着丰富的生态伦理思想。孔子很早就认识到:“天何言哉?四时行焉,百物生焉。”他还强调:“断一树,杀一兽不以其时,非孝也。”孟子提出“时养”即大自然的运行规律和不可逆性,人们必须“不违农时”、“勿夺其时”。荀子继承了孔孟尊天重道的思想,把“受时”与“治世”相统一。更为重要的是,荀子将孔孟儒学的“知天命-畏天命”的社会伦理思想发展为“知天命-畏天命-制天命而用之”的生态伦理思想,凸显了人类保护自然资源、使之用之不竭和永探生态平衡的生态伦理责任。

——摘编自任俊华《荀子的生态伦理思想审视》

材料二 20世纪中叶,资本主义世界的环境问题引起民众广泛的关注和忧虑,生态伦理学应时而生。施韦兹认为:“我们越是观察自然,我们就越是清楚地意识到,自然中充满了生命每个生命都是个秘密,我们与自然中的生命密切相关。”利奥波德主张:“如果对待自然的态度全部以经济动机为出发点,那么在土地共同体中的大部分成员就会因为缺乏经济价值而被消灭。因此必须修订伦理标准,使之从经济学向生态学过渡,这既是土地伦理的全部内涵,更是看待人与自然关系的伦理标准。”利奥波德的土地伦理思想作为扩展的伦理学的一个方面,是现代生物中心论的或整体主义的伦理学的最重要的思想源泉。

——摘编自曾建平《西方生态伦理思想探究》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括中西生态伦理思想的异同,并简析导致不同的原因。(2)根据材料一、二并结合所学知识,简析中西伦理思想的积极作用。

材料 尽管大地以及一切低等生物都归所有人共同拥有,但每个人都拥有他自己的财产。这是一个人专有的权利。他自己的劳动成果,他双手创造出来的东西是他自己的财产。只要他改变了任何物品的自然状态并把它带回家,他就已经融入了自己的劳动,加上了自己的东西,从而使它成为了自己的财产。……非经他们本人的同意,任何人都没有权利剥夺其财产的全部或一部分。没有这一点,他们根本谈不上是有产者。任何官长越权发出的委任状或命令,如同任何私人的委任状或命令一样,是无效的,不起任何作用的。两者差别在于官长拥有为特定目的而设的职权,私人则毫无职权。因为,使人享有行为权力的,不是委任状而是职权,如果违反了法律,那就没有职权可言。

——摘自洛克《政府论》(1689-1690年出版)

(1)根据材料,概括洛克的思想主张,并结合所学知识分析其产生的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,补充一条世界近代启蒙思想家为解决当时的社会问题而提出的思想主张,并说明其影响。

材料一 1914~1918年爆发的第一次世界大战将资本主义固有的矛盾以极其尖锐的形式暴露了出来,战争空前残酷,使人民的生命财产受到了严重的威胁和损失,战后结局的混乱,使世人为之震惊,也引起了人们对西方文明的普遍怀疑,资本主义制度丧失了光明的前途,失去了原有的吸引力正是第一次世界大战的爆发和巴黎和会分赃的严酷事实,促使中国先进的知识分子在强烈的打击和失望中觉醒,为寻找挽救中国危亡的新途径进行理智的思考,开始选择马克思主义。

——摘编自金鸣娟《试析十月革命和第一次世界大战对中国先进的知识分子的影响》

材料二 人类文化所蒙受的浩劫不知使多少人伤心叹息、悲观失望,他们痛悼茨威格、查佩克、瓦普察洛夫、盖达尔、巴尔托克等许多文化精英的早逝,也惋惜无数人类文化珍品的毁灭。但人类文化并没有夭折,它像经过冰霜摧残、风雪蹂躏的一朵迎春花,终于熬过了严冬,又更加鲜艳地盛开在春日的阳光下。战争不可能中断文化的发展,文化的潮流有如黄河、密西西比河、亚马孙河永远奔腾向前,而人类则在它的沐浴中走向自己的未来。

——摘编自金重远《炮火中的文化:文化和第二次世界大战》

(1)根据材料一指出中国先进知识分子在“一战”前后思想观念的变化,并结合所学知识分析其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,谈谈你对现代战争与文化交流碰撞的理解。

材料一 春秋战国时期,各种思想流派既彼此交锋,互相论战,又彼此渗透,互相影响,出现了思想学术上的欣欣向荣景象,后世称为百家争鸣。秦朝建立后,春秋战国时期的自由读书著书之风很快消失,“焚书坑儒”、刘项“不读书”、“罢黜百家,独尊儒术”等现象相继出现。所以有人认为,百家争鸣是一种在历史夹缝中的自由。百家争鸣既不可能出现在战国前,也不可能存在于战国后,只能是战国时期历史的绝唱。

——摘编自岳庆平《春秋战国百家争鸣与自由读书著书之风》

材料二 在文艺复兴以来西方人文主义图景中,人性与神性、人性与物性之间始终存在着一道填不平的鸿沟。……从人本出发,则会将神本、物本遮蔽;从神本出发,也会将人本遮蔽;从物本出发,就会反过来与人本、神本相冲。因其不能兼容,自然彼此间存在着排异反应,总是处于相冲相克之中。……它对人存在的理解中,向上的一极没有包含神圣的维度,向下的一极没有包容自然万物,因此势必将人生神圣的维度让渡于宗教,将自然的和谐割让给科学。

——以上材料均摘编自孔见《从三点浅谈中西方文化差异》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括百家争鸣的核心特征,并分析百家争鸣出现的原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明与百家争鸣相比文艺复兴的主要不同,并分析文艺复兴的影响。