材料一 孔子认为,夏朝以来,国家进入了“天下为家”的小康社会。尤其是大禹商汤、周文王、周武王、周成王和周公旦,这六位君子恪守礼制,并依此彰明道义,成就信用,明察过失,倡导仁爱,讲究谦让,使政治清明、人民生活安逸,实践了小康社会的发展方向。与大同社会比,小康社会包含以下特征:“天下为家”的专制制度、“大人世及以为礼”的阶级礼制、“各亲其亲,各子其子”的家庭赡养制度、“礼义以为纪”的社会制度。小康社会中,人们的生活不再那么安定宁和,但仍不失为一个美好的社会。人们可以用礼法来维持社会秩序,去除祸乱,保障君臣有序、父子有情、兄弟和睦、夫妇好和,构建了一个差别有等、上下有序的社会。

——摘编自满新英《“大同思想”与“小康社会”》

材料二 王夫之不拘泥于任何门户之见,他曾将老子哲学中“极则反”的循环论改造成“天地之化日新”的发展观,将佛教的“能”“所”范畴改造成一种唯物主义认识论范畴。在政治上,他既反对法家的严刑苛法,又看到儒家单纯强调人治和德治的弊端,因而提出“任人”与“任法”二者不可偏废的观点。除此之外,在与外来文化的交融中,王夫之也表现出极为开放的态度:“夫唯通市以无所隐,而视敌国之民犹吾民也;敌国之财皆吾财也。既得其欢心,抑济吾之匮乏……本固邦仁,洞然以虚实示人,而奸究之径亦塞,利于国,惠于民,择术之智,仁亦存焉。善谋国者,何惮而不为也。”

——摘编自周秋光、黄召凤《王夫之思想与习近平传统文化观》

(1)根据材料一、二,概括孔子和王夫之的思想体现的中华优秀传统文化的内涵,并结合所学知识,概括孔子提出“小康”概念的背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,评价王夫之的思想。

材料一 在列强大炮的开道下,以及随之而至的文化侵略中,传统的教育制度和框架由于其固有的根深蒂固依然存在和维持着。伴随着洋枪洋炮而至的宗教活动所产生的宗教教育。随着中国殖民地、半殖民地的不断深化,宗教教育在实际上常常体现着教会教育。鸦片战争后“睁眼看世界”的一批思想家和官员们满怀爱国情结,疾呼和呐喊,他们都开始了对中国传统教育的反思。在这些思想先导的奠基下,到了世纪年代末,开始了真正西方意义上的中国“西学”,亦即出现了完全参照西方学校所开办的学校,对中国教育产生了重要影响。

——摘编自高山波《论中国近代教育主题的嬗变》

材料二 中华人民共和国成立以后,确立了中国共产党对高等学校的领导,建立了政治工作机构,开设了马列主义课程,明确了高等教育为工农开门,为生产服务的方向。从1952年起,教育部规定大学从一年级开始采用苏联教学计划和教学大纲。组织教师翻译苏联教材,成立教研室。另外,批判了“通才”教育和理论脱离实际的思想,明确高等教育的任务是培养高级专门人才。1952年下半年开始在全国范围内进行了院系调整。到1966年以前,我国初步形成了一个包括基础学科、技术学科、社会学科、艺术、体育、外语、师范教育的高等教育体系。

——摘编自顾明远《中国高等教育传统的演变和形成》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括近代中国前期教育出现的变化。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出新中国初期高等教育发展的特点,并简析其意义

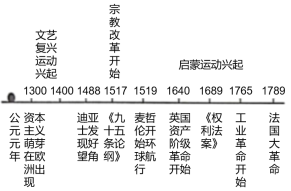

材料

——摘编自刘宗绪《世界近代史》

根据材料并结合世界近代史的相关知识,自拟一个具体论题,并予以阐述。(要求∶论题具体明确,史论结合,逻辑清晰。

材料一 伏尔泰认为孔子的哲学是一种具有崇高理性、合乎自然和道德的新的“理性宗教”,它与欧洲盛行的那种基于迷信的“神示宗教”完全不同。出于对法国专制制度和暴君统治的深恶痛绝,启蒙思想家们盛赞中国的法律和道德。孟德斯鸠认可中国的孝道“对父亲的这种尊敬,就要父亲以爱还报其子女,官吏要以爱还报其治下的老百姓”。由于启蒙思想家对中国传统文化的推崇和向往,他们都无一例外地表现出强烈的“为我所用”的实用主义取向。

——摘编自陈超《明末清初的“东学西渐”和中国文化对法国启蒙思想的影响》

材料二 陈独秀等急进的民主主义知识分子兴起的新文化运动既是对西方文化的体认和对中国传统的批判,也是出于民族救亡的需要。他们把人民看作是“无知”、 “落后”的一群,自命为“先知先觉”者。启蒙思想家讨论了保证政治自由的政制、法律,提出了符合资产阶级要求的人权原则和立法原则,法国百科全书派以《科学、艺术和工艺百科全书》作为工具,来宣传他们自己的理论并应用到一切知识对象上去。

——摘编自陈国清《论中、法“启蒙运动”的若干差异》

(1)据材料一,指出伏尔泰、孟德斯鸠对中国传统文化“为我所用”的表现,结合所学知识概括启蒙思想家推崇中国文化的背景。

(2)据材料一、二,说明新文化运动与启蒙运动的不同点。

材料一 在第一届全国政协一次会议上,毛泽东号召“我们将不但有一个强大的陆军,而且有一个强大的空军和一个强大的海军”。后来又多次强调必须“为建设强大的国防军而奋斗”。1953年9月,他指出,“任何地方我们都不去侵略,但是人家侵略来了,我们就一定要打,而且要打到底。中国人民有这么一条:和平是赞成的,战争也不怕”。1953年,在全国军事系统党的高级干部会议上,明确了“要建立一支优良的现代化的革命军队,以保卫社会主义建设,防御帝国主义侵略”的总任务,并规划了国防现代化建设的蓝图。

——摘编自蒋乾麟《新中国60年国防建设指导理论发展论纲》

材料二 1952年,艾森豪威尔当选美国总统后,提出:一个战略家必须意识到国家安全是一个广泛的利益概念,既包括普通军事意义上的国家安全,还包括健康的经济、美国的价值观和民主制度。基于此,他提出了“大平衡”和大规模报复战略,认为为对付苏联威胁,维护美国安全,需要发展和保持一个较强的军事态势,重点依靠进攻性打击力量进行的大规模报复的破坏能力,并第一次将加强科学研究、不断发展先进武器和军事设备写入国家基本安全政策。

——摘编自张献华《冷战中的美国〈国防教育法〉研究》

(1)根据材料一概括毛泽东关于我国国防建设的基本主张,并结合所学知识归纳提出这些主张的国际国内背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析艾森豪威尔关于国家安全的主张,并指出这一时期中美两国不同的国防建设理念带来的历史启示。

材料一 中国古代儒商和儒商文化的发展经历了三个阶段:春秋战国时期儒商初步形成,儒商文化随之出现;宋代儒商得到新生,儒商文化开始复兴;明清时期儒商发展走向兴盛,儒商文化成为主流商业文化。传统儒商文化是中国古代儒商把儒家思想与商品经济法则相整合所形成的经营理念、管理思想、行业准则和行为规范。传统儒商文化为当代儒商文化建设提供了宝贵的思想资源。

材料二 传统儒商奉行儒家仁学思想,根据时代要求和社会需要对其加以阐发,以仁道和仁爱作为商业或企业经营管理的核心价值观。儒商特别重视义利之辨,主张在以义为先和为本的基础上取利和求利,强调公利优先,反对唯利是图。宋代以后诚信作为儒者的德行要求开始被商人吸收内化,对其加以发展并付诸实践,成为规范商业经营的伦理准则。儒家经典《大学》所说的“苟日斯,日日斯,又日新”,充分体现出儒家勇于追求和锐意创新的精神,这种思想为传统儒商所吸收和秉持,形成儒商本于天道的创新进取和永不言败的职业精神。儒商“好儒重文,倜傥有儒者风范;其人孝友礼让,仁义慈善,重族谊、乡里、故旧,恤孤弱,厚人伦,好善乐施,急公好义,热心社会公益活动”。

——以上材料摘编自徐国利《中国古代儒商发展历程和传统儒商文化新探》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析宋代儒商文化复兴的历史背景。(2)根据上述材料并结合所学知识,概括儒商群体的共同特征并说明儒商文化的现实意义。

材料一 文艺复兴时期,维多利诺、伊拉斯谟、蒙田等成为儿童教育的主要提倡者,他们认为在培养儿童的过程中要注重人的个性发展,强调发展人的智慧,并提出了发展儿童的积极性与主动性的要求。维多利诺创办了“快乐之家”,他认为要培养“和谐发展”的人,一定要重视环境的陶冶作用:学生只有在优美的环境和愉悦的气氛中学习,身心才能和谐发展。伊拉斯谟反对宗教的“原罪说”,认为儿童不是生而为一个完整的人,必须经过教养才能成为真正意义上的人,是理性使其成为人。蒙田要求在对儿童施行教育时,首先应该重视体育,此外,他还强调儿童要在父母的关爱下愉快、自由的成长。

材料二 卢梭在《爱弥儿》中集中阐述了自己的儿童教育思想:教育要顺应儿童的自然本性;尊重儿童的天性,启发诱导儿童的发展;学习实用知识;培养儿童的兴趣;重视劳动,强调手脑并用;锻炼身体,训练感官。卢梭的幼儿教育思想是新旧教育理念的分水岭,在前人研究的基础上,把教育推到了一个新的层次,充分提高了儿童在教育中的地位,其儿童本位论的提出,使人们开始重视儿童的教育。

——以上材料均摘编自潘祺蓉、陶志琼《西方和谐儿童教育观的历史嬗变及其现代启示》

(1)根据材料一,归纳文艺复兴时期主要教育家儿童教育思想的异同。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明卢梭儿童教育思想的意义。

材料

贤明 | 忠勇 | 仁义 | 孝道 | 才慧 | 贞列 | |

《后汉书·列女传》 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 |

《晋书·列女传》 | 11 | 4 | 2 | 无记载 | 5 | 15 |

《宋史·列女传》 | 1 | 3 | 4 | 6 | 无记载 | 36 |

《元史·列女传》 | 无记载 | 无记载 | 7 | 22 | 无记载 | 174 |

《明史·列女传》 | 无记载 | 1 | 15 | 22 | 无记载 | 348 |

《清史稿·列女传》 | 12 | 49 | 48 | 83 | 23 | 500余 |

——摘编自高世瑜《历代列女传演变透视》等

从材料中至少选取两个分类的统计结果,拟定一个论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:明确写出所拟论题,阐述须有史实依据)材料

| 评价者 | 评价内容 |

| 段少连(994-1039年) | “且汉武帝骄奢淫纵之主,固不足踵其行事。而为人臣者,思致君如尧、舜,岂致君如汉武哉!” |

| 余靖(1000-1064年) | “虽廓地斥境,而亡德及民,不加恶谥,固已幸矣,尊之为宗,无乃失其正乎?” |

| 司马光(1019-1086年) | “其所以异于秦始皇者无几矣亡秦之失而免亡秦之祸。” |

| 宋神宗(1048-1085年) | “汉武至不仁,以一马之故劳师万里,侯者七十余人,视人命若草芥,所以户口减半也。人命至重,天地之大德曰生,岂可如此?” |

| 胡寅(1098-1156年) | “自古中国盛强,如汉武帝、唐太宗,其得志边方,必并吞扫灭极其兵力而后已。” |

| 宋高宗(1107-1187年) | “汉武帝乘文、景富庶之后,竭天下之力,不能致匈奴之服;其后五单于争国,自相残灭,而孝宣兵革事力,不及武帝十之三四,足以臣匈奴矣。” |

| 宋孝宗(1127-1194年) | “汉武帝时,兵威震慑万里之外,又何可当!” |

——摘编自孙颖涛《暴君抑或雄主:汉武帝在宋代的历史形象考察》

根据材料信息,选取任意角度提取宋人对汉武帝的评价,并结合所学知识分析宋人所持评价的理由。(要求:观点明确,理由充分,逻辑清晰,史论结合。)

材料一 宋代知识分子人数众多,在社会上形成势力,他们作为政治上的一支独立力量有十分明显的表现。宋代由于积贫积弱,社会问题很多,一部分知识分子有感于形势严重,以天下为己任,奋起而挽救危亡。范仲淹提出传唱千古的口号“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”,而王安石变法更以“天变不足畏,祖宗不足法,人言不足恤”的大无畏精神,力求把变法革新进行到底。朱熹认为汉高祖、唐太宗都是假仁义以遂其私欲,有一定的反对君主独裁的精神。陈亮认为,生民之初,君主是人民推举出来的,应该为人民办事。

——摘编自马克垚《世界文明史》

材料二 以林则徐 、魏源为代表的士大夫,提出了“师夷长技以制夷”的时代命题。虽遭遇举国冷遇的困境,却影响了后世国人对救国真理的探索过程。李鸿章受“师夷长技”思想的启发,开启了近代化的历史征程。面对甲午战败,梁启超等人更是“以敌为师”,他在《戊戌政变记》中将变法看作是国人为挽救民族危亡不断尝试的结果,认为林则徐等“师夷长技以制夷”之说是变法的萌芽。甲午战败后“朝野乃知回法之不足侍”,于是“言变法者乃纷纷”,从而促成“天下人士咸知变法,风气大开矣”。戊戌政变后的清末新政“不仅继承了洋务运动的事业,而且也继承了百日维新的事业”,当孙中山领导的辛亥革命推翻清王朝的时候,它同时又保留和完善了这一部分改革的成果。辛亥革命后,面对社会乱象,孙中山继续为革命事业奔走号呼。陈独秀也将新文化看作是国人救国方案和思想启蒙不断走向成熟的结果,认识到“价值观才是根基。没有多数国民之价值观念的转变,共和制度就成了无本之木”。

——摘编自陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代知识分子挽救社会危机的思想行动及其产生的历史背景。

(2)根据材料并结合所学知识,概括近代前期国人探索救国之路的特点。