材料一 元光元年,汉武帝“初令郡国举孝廉各一人”。叶梦得《石林燕语》卷九云:“汉举贤良,自董仲舒以来,皆对策三道。……当时未有黜落法,对策者皆被选,但有高下尔。”此后,郡国每岁荐举孝廉,由朝廷加以考核,任命为官,成为定制。

——摘编自阎步克《察举制度变迁史稿》

材料二 延康元年,吏部尚书陈群以天朝选用不尽人才,乃立“九品官人之法”,州郡皆置中正,以定其选,择州郡之贤有识鉴者为之,区别人物家世,第其高下。

——《通典·选举二》

材料三 随着门阀世族的衰落,九品中正制在开皇年间被隋文帝废除,改为主要通过察举选拔官员。唐人杨绾曰:“近炀帝始置进士之科,当时犹试策而已。”……科举由应试人于一定日期,投牒自进,按科应试。共同竞争,试后有黜落,中试者举用之;然后为真正考试。……秀才、明经等科是由察举转化而来,进士科为新设科目。

——摘编自邓嗣禹《中国科举制度起源考》

(1)根据以上材料和所学知识,概括我国古代选官主要标准的演变。

(2)根据材料三,结合所学知识说明隋朝创立科举制的社会原因,概括科举制的特点。

(3)指出隋唐时期科举制度的积极作用。

材料 唐代是中国历史上在政治制度方面的一个最大的转捩中枢。……在我们要讲的汉唐宋明清五个朝代里,宋是最贫最弱的一环。专从政治制度上看来,也是最没有建树的一环。……论中国政治制度,秦汉是一个大变动。唐之于汉,也是一大变动。……若论制度,宋代大体都沿袭着唐旧。只因宋初太祖太宗不知大体,立意把相权拿归自己,换言之,这是小兵不放心大臣,这也罢了。他们种种措施,自始就不断有人反对。但因宋初承袭五代积弊,社会读书人少,学术中衰,反对的也只晓得唐制不如此而已,并未能通览大局,来为有宋一代定制创法。

——摘编自钱穆《中国历代政治得失》

(1)试从中央政府组织方面说明“唐之于汉,也是一大变动”。

(2)根据材料,概括宋朝在政治制度上“没有建树”的主要原因。结合所学知识,简要说明从秦汉到唐宋政治制度演变的基本趋势。

材料 辽政权从后晋搏燕云十六州地。为了安抚和统治新附之区,辽国急需选用汉士,曾举行科举考试,这是一次为选拔汉官治理汉地的权宜之计。976年,才正式建立了主持科举考试的常设机构。988年,“诏开贡举”,科举渐成定制。统和六年至重熙元年,大抵每年举行一次,重熙后为三年一次。前者为沿袭唐制,后者则是受宋朝的影响。

辽代的科举专为选汉官、取汉士之用,只有汉人、渤海人可以应试。对契丹人参加科举限制甚严。辽国契丹人中虽不乏文学之士,但他们却多不是进士出身。后来契丹人参加科举考试的限制逐渐放宽。在实行科举的同时,辽代设立学校培养人才。五京州县设有学校。“蕃汉官子孙秀茂者,必令学中国书篆,习读经史”。颁《五经》传疏,置博士、助教,契丹、渤海、汉人子弟皆可入学学习。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》

(1)根据材料,分析指出辽代实施科举制的积极作用。

(2)根据材料,概括指出辽代科举制的特点。

材料一

材料二 (北宋)规定郡长官由文臣担任,长官之外另设“通判”,使其互相牵制。后来,又把全国州郡分为十五路,陆续在各路设转运使、提点刑狱、安抚使(管军事)提举常平(管常平仓救济、农田水利等)四司,统称“监司”,也都由文臣担任,只有安抚使用武人。

——摘编自朱绍侯《中国古代史》

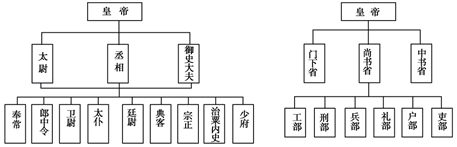

(1)根据材料一两图,指出中国古代中央官制发生的变化。结合所学知识,说明这一变化的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出北宋地方官制的特点及影响。

5 . 材料一 中国古代监察官的设置源于先秦时期。秦朝,在中央设置御史大夫作为丞相副贰,辅佐丞相治理天下,同时监督各级官吏,标志着监察制度的建立。汉代以秩六百石刺史监察二千石郡守,还制定了我国最早的地方监察法规《监御史九条》和《六条察郡之法》,使监察工作逐步走上正轨。入唐形成一台三院体制。三院各有分工,互相文叉,互相配合,组成了一个严密的脱离了国家行政机构的独立的监察系统.唐代以八品监察御史巡按郡县,察六部。明朝地方下设13道监察御史,他们直接受命于皇帝,代表皇帝巡按州县,考察吏治。明太祖要求“(御史)当用清谨介直之士。清则无私,谨则无忽,介直则敢言”,且“新进初仕,不许除授御史”.清政府还以皇帝的名义制定了我国古代最完整的一部监察法典《钦定台规》。

——摘偏自张国安《论中国古代监察制度及其现代借鉴》

材料二 南京临时政府颁布了《中华民国临时约法》,确立了共和国的政治制度和宪法权威高于任何权力的监督原则。1925年,广州国民政府的《国民政府组织大纲》第三项规定“设置监察院,以委员若干人组织之,监察政府各机关之行动”。近代进步确立了集立法、行政、司法和审计监督等各种法律监督于一体的综合监督体制和分权制衡的法律监督原则。随着报纸、电台等新式传媒工具的出现和“庶政公诸舆论”等立宪指导思想的公布,“庶人不议”的禁令解除了。同时.“党禁”的解除使得政党政治第一次登上了中国的历史舞台。这些新生事物为中国监督体制注入了新的活力。

——摘编自刘双舟《简析我国法律监督体制的近代化》

(1)根据材料一,概括中国古代监察制度的特点.并结合所学知识分析其影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳近代中国监察制度的主要变化并分析原因。

材料 通常认为,受法家思想影响,中国古代的君主专制在秦朝最初建立时,就相当接近于专制政体的“纯粹”或“理想”形态。几乎不受约束,然而统治效果却非常失败,二世而亡。以后王朝面临的任务是如何在保证君主高度集中的终极权力的前提下维护君主专制政权长久、稳定的统治。为此,必须认真协调与各种政治力量、社会力量的关系,在权力行使上容纳一定的合作、调节和制约因素。而官僚机构、儒家思想、贵族政治残余和士大夫群体等制约力量大多数时候能够发挥出程度不等的制约作用,约束专制皇权向“纯粹”或“理想”形态发展,有时甚至会让人怀疑“专制”是否还存在。

——摘编自张帆《关于历史教学中的“君主专制”问题的思考》

材料反映了一位学者对古代君主专制制度的认识,概括作者的任一观点,对此观点发表自己的见解,并结合所学知识予以说明。(要求:观点、见解明确,持论有据,表述清晰。)

材料一 隋代,结束了中原长期割据状态,扩大了郡县制在新疆地区的范围。突展、吐谷浑、党项、嘉良夷、附国等周边民族先后归附隋朝。唐代,中央政权对西域的管理大为加强,先后设置安西大都护府和北庭大都护府,统辖天山南北。……唐代"纲马互市"持续繁盛,"参天可汗大道"直通内地,成为西域先民同中原密切联系的纽带。于闻乐、高昌乐、胡旋舞等西域乐舞深入宫廷。唐代诗人岑参的诗句"花门将军善胡歌,叶河蕃王能汉语",是当时新疆地区民汉语言并用、文化繁荣景象的写照。隋唐时期,佛教在新疆地区鼎盛。同期袄教流行于新疆各地。道教于5世纪前后传入新疆,摩尼教和景教于6世纪相继传入新疆。

——《新疆的若干历史问题》白皮书

材料二 清朝统一西域后,陆续从甘肃河西、陇东各府县招募无业贫民迁往天山北路电住。随着沙俄等国对中国边疆的视觎,清延在西北设立了伊犁将军,电重兵于边缝,定期巡边。边疆将军管理所辖区的边防、电田、贸易和征税诸事务。1865年,来自中亚的阿古柏入侵新疆,建立了所谓的"哲德沙尔"国。1871年,沙俄公然出兵断疆,武装侵占了伊犁地区。1875年清政府任命左宗案为饮差大臣,督办西北军务,经过一年半的时间,清军消灭了阿古柏政权。1881年清延派曾纪泽赴俄谈判,签订《中俄伊犁条约》,收回了伊犁。1884年新疆行省正式建立。

——摘编自马大正《中国边疆经略史》、蔚伯赞《中国通史》

(1)根据材料一,概括隋唐时期对新疆地区的治理措施。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出与隋唐相比,清朝对新疆地区治理的不同特点并简析其原因。

材料一有学者说,周代的宗法削是一个成功的创造,“大宗维翰(注:翰:栋梁),小宗维城”,既讲“亲亲”,也讲“尊尊”……东汉以后,强宗大族遍布各地,他们筑堡坞,置部曲,把持地方,操纵官吏,战乱时建立宗党武装,形成割据势力……两宋时期,宗族发展出现“千年土地八百主”的现象……如何整合族人、延续世系、复兴宗法,成为宋代士大夫面临的共同难题。随后,以建宗祠、置族田、修宗谱、定族规、立族长为主要特征的宗法家族制度得以全面复兴……明清时期,家法族规和乡规民约得到官方的认可和批准。成为传统法律体系的组成部分。

——摘编自袁行霈《中华文明史》

材料二顾至于今日,欧洲脱离宗法社会已久,而吾国终颠顿于宗法社会之中而不能前进……夫孝之义不立,则忠之说无所附:家庭之专制既解,君主之压力亦散……故余谓盗跖之为害在一时,盗丘之遗祸及万世:乡愿之误事仅一隅。国愿之流毒遍天下。

——吴虞:《家族制度为专制主义之根据论》(1915年7月)

(1)根据材料一并结合所学知识,概述宗法制在不同时期的发展变化,并归纳其共同特征。

(2)据材料二并结合所学知识,分析宗法制受到抨击的历史背景,并谈谈如何看待中国历史上的宗法制度。

材料一 行政区划的第二个地理要素是边界,边界的概念是随着行政区划的产生出现。西周封建时期,所建立的还是据点式的城邦国家,星罗棋布的封国呈点状分布,各国之间存在大块无主的土地和田野,尚无明显的边界。春秋以后,在经济逐渐发展、边区日益开发、人口不断增多的情况下,双方敌对倾向加强,以至于出现战争,争夺隙地。春秋后期,战争越来越频繁,渐渐就有陈兵守境之势。战国时期,边境概念完全形成,城邦国家已转化为领土国家。各国之间夺城略地,目的就是扩大自己的领域,边界概念自然十分明确。

——摘编自周振鹤《中国地方行政制度史》

材料二 秦始皇统一海内后,分天下为36郡,以山川作为政区划界的基本依据。唐代开国以后,正式提出山川形便的原则。唐代的州界有许多延续下去,成为宋代的州(府)、元代的路和明清的府的边界,长期稳定达数百上千年之久。但由于山川形便原则是促成地方割据的一个重要因素,因此从秦代开始,统治者便有意识地采用犬牙相入的原则与之相抗衡。元代犬牙相入原则走向了极端,尤其在行省的划界上。例如,陕西行省越过秦岭而有汉中盆地;湖广行省以湖南、湖北为主体又越过南岭而有广西;江西行省也越过南岭而有广东;河南江北行省则合淮水南北为一体。元代的行省设置导致地方无险可守,于长治久安颇为有碍,纵向建省,将不同气候土壤的地理区域合二为一,对农业经济发展不利。

——摘编自周振鹤《中国历代行政区划的变迁》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括春秋战国时期行政区划中边界概念产生的历史背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,简要评述中国古代政区划分原则的演变。材料一 汉初,开国皇帝刘邦惩成亡秦孤立之败,综周秦之分封与那县为一体,在地方上推行郡县、封国并行的行政体制,制定了一系列对封国控放适度的政策,使封国在维护国家政权、促进经济恢复、发展中发挥了屏藩枝辅的作用。吴楚七国之乱平定后,景、武及后世诸帝不断削弱封国。强大郡县,使汉初郡国并行制演变为单一的郡县制,汉政权因此失去了地方藩护力量。因而,导致了王氏外戚篡权。

——摘编自汤其领《西汉郡国并行论》

材料二 明初沿用元制,洪武九年(1376年),废除行省制度,将地方权力一分为三,即承宣布政使司、提刑按察使司、都指挥使司,这些政区习惯上仍称为“省".其管辖范围除陕西、四川、云南外,一般比原行中书省要小一些。将行省分为三使司,是一种预防省级官员形成地方割据的分权策略,然而。这一新制度实际加强了省一级的行政能力。由于明代增加省的数量削弱了政府跨区域协调能力,为了解决这个问题,后来又增设了巡抚和总督来应付需要跨省协力解决的突发问题。

——摘编自【加】卜正民等《哈佛中国史》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明西汉在地方行政体制上的变化,并分析这一变化的影响。

(2)根据材料二,指出明代在地方行政体制上的变迁,并综合上述材料,谈谈你对中国古代地方行政体制变迁的认识。