材料一

从公元前594年鲁国实行“初税亩”开始,控制自耕小农,据以征收赋税、调发力役,成为国家发展的重要基础。公元780年,唐朝推行“以资产为宗”的两税法。在此之前,历代赋税征收,或据田亩,或按人口,或按户头,收取粮食、丝绢等实物,有时亦收取钱币,名目与内容时有变化,税额也各有不同,但无不以个体农户为基础。清查户口、人丁,尽可能抑制豪强兼并土地,防止自耕小农破产,均是历代一以贯之的政策。两税法实施后的一千多年中,按资产收税,收取货币,成为赋税变化的主流。这也是明代“一条鞭法”、清代“摊丁入亩”等制度的主要内容。土地占有量是核定资产,征收赋税的首要依据,土地兼收并不再是政府关注的主要问题,对土地实际占有状况的清查与登记成为政府经济管理的重要活动。

——据李剑农《中国经济史稿》等

材料二

材料三

建设社会主义新农村,必须全面推进农村综合改革。今年在全国彻底取消农业税,标志着在我国实行了长达2600年的这个古老税种从此退出历史舞台,这是具有划时代意义的重大变革。

——摘自温家宝在第十届全国人民代表大会第四次会议上的《政府工作报告》(2006年3月5日)

(1)根据材料一并结合所学知识,指出两税法实施前后中国古代赋税征收的特点及变化的原因。

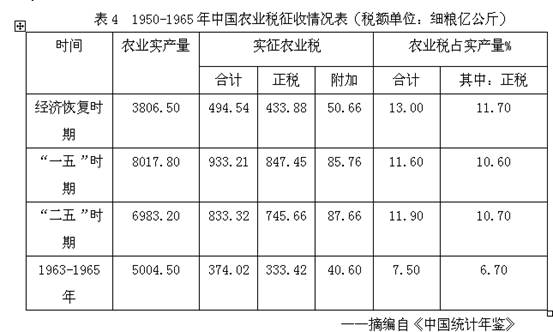

(2) 根据材料二并结合所学知识,说明1950-1965年我国农业税占农业实产量比例的变化趋势及主要原因。

(3)根据材料一、二、三并结合所学知识,谈谈你对我国取消农业税是“具有划时代意义的重大变革”的认识。

材料一 (明代中后期)应运而生的商人是消费生活中的弄潮儿,一般的庶民地主不能与其匹敌,积累起高额资本的商人最爱高消费,……对静态的传统农业社会注入了活力,冲击了社会等级制度,冲击了传统的人伦道德,在一定程度上对文化的批判。……明代社会消费风俗的变迁也正是明代社会内在矛盾的产物,在一定程度上具有伤风败俗的性质,体现着封建政治的腐朽性。……文化消费的社会层次下移,市民阶层和村夫野老逐渐取代文人士大夫,成为文化消费群体的主体力量。

——《从明清商业广告看社会变迁》

材料二 民国元年,迁到北京不久的民国临时政府和参议院颁发了第一个正式的服饰法令,即《服制》。该法令对民国男女正式礼服的样式、颜色、用料作出了具体的规定……1912至1919年间,民国政府又颁发了十余项服制,发人深省的是,民初服制的选样,基本上采用西洋服式为主。虽然,其中不乏亦中亦西、不中不西的组合……当时的上海、天津、北京、南京等城市的政界、知识界率先剪辫易服,商贾亦为之推波助澜,机敏的商家则抓住了改元易服这一商机。民国元年北京《大自由报》刊登此类广告:易服者注意:启者民国共和告成国民剪发易服以壮我国气象一新。本主人有鉴于此故,由上海特聘高等裁剪名师专做西式各种改良便服并各国维新便帽无不完备。敝局非图渔利实因鼓吹易服起见,凡士商各界请一试之,方知予言不谬。

——《百年来中国服饰流变:民国易服,“拿来”洋装》

材料三 任何一个特定的民族习俗都不是一成不变的,总是随着时代的变迁而逐渐改变。……从总的趋势上看,近代中西民俗上的共存、共生、借鉴、趋同和融合,构成民俗变迁的主流。近代民俗变迁在主流趋势上呈现三个重要特点,即移植性、变异性、传承性。

——《中国近代民俗变迁及其赋予社会转型的符号意义》

(1)据材料一概括,明代的消费风俗呈现出哪些新特点?

(2)据材料二并结合所学知识分析民国政府为什么要在服饰方面作出“具体的规定”?据材料二,概括推动民国时期服饰变化的主要因素。

(3)结合所学知识,就材料三中“近代民俗变迁在主流趋势上呈现(的)三个重要特点”,任选其一进行阐释说明,并举一例予以佐证。

(4)综合上述材料,谈谈你对社会习俗变迁的认识。

材料一:

| 朝代 | 粮食亩产水平 (市斤) | 人均粮食占有量 (市斤) | 全国耕地面积 (亿市亩) | 粮食作物播种面积所占比重 |

| 春秋战国 | 91(全国) | 614.8 | 2.3 | 94% |

| 秦汉 | 117(全国) | 1048.35 | 5.72 | 94% |

| 魏晋南北朝 | 122(北方) 215(南方) | 1167.7 | 3.85 | 90% |

| 隋唐 | 124(北方) 328(南方) | 1450.92 | 6.42 | 90% |

——卜风贤《传统农业时代的灾荒风险和粮食安全》

(1)据材料一概括春秋至隋唐农业发展的趋势。

材料二:汉武帝下令:“敢私铸铁器煮盐者,钛(古代刑具)左趾,没入其器物。”

——《史记·平准书》

(2)材料二表明汉武帝在手工业方面推行的是什么制度?结合所学知识,简要评价这一制度。

材料三:(明朝时广东地区)一个冶炉场按中等规模十座冶炉计算,其雇工要在二三千人以上……“凡一炉场,司炉者二百余人,掘铁矿者三百余人,汲者、烧炭者二百有余,驮者牛二百头,载者舟五艘。计一铁厂之费,不止万金。”

——齐涛主编《中国古代经济史》

(3)材料三所描述的明朝矿冶业具有什么特点?

材料四:明初,瓷都景德镇有官窑58座,资金充足,设备先进,民窑不过20座。但官窑管理腐败、成本高昂,很快衰落下去。为完成上贡任务,只好改行“官搭民烧”,由民窑烧造,官府给予报酬。与此同时,从事商品生产的民窑迅速崛起,明末达到二三百座,窑身比官窑大三四倍。清代御窑仅6座,沿袭“官搭民烧”,到乾隆以后更加衰败。而民窑的规模和产量都远胜官窑,工艺水平也大为提高,产品畅销海内外。

(4)材料四反映出手工业生产发生了怎样的变化?依据材料分析变化的原因是什么?

4 . 材料一 《九章算术》列举的题目:今有人持米出三关,外关三而取一,中关五而取一,内关七而取一余米五斗。问本持米几何?答曰:十斗九升八分升之三;今有人持金出五关,前关二而税一,次关三而税一,次关四而税一,次关五而税一,次关六而税一。并五关所税,适重一斤。问本持金几何?答日:一斤三两四铢五分铢之四。

材料二 中国古代海关前身,始于唐中期的市舶使,宋代改为市舶司,元明清时期虽经"禁商泛海”令等原因常设常废,直至清康熙年间被海关所取代。市舶司涉及到征税、管理外贸、外国商船管理救助、番人子弟教育等。元代制定了《市舶抽分则例》《整治市舶勾当》法律,通行全国。清康熙年间设立粤、闽、浙、江四海关,是海关名称的最早出现。海关行使征税的权力,而收购外商货物、管理外商的职责则由特许商行负责。

——摘编自白明《中国对外贸易史》

材料三 清代的海关财政体制经历了三个不同的时期,即1757年至1842年的传统海关时期(粤海关时期),1842年至1864年的新旧海关过渡时期以及1864年至1911年的新海关时期,这三个前后相继的时期恰恰反映了清代海关财政体制的近代化。促成晚清海关近代化的因素固然是多方面的,然而晚清的对外战争赔款无疑是促成海关近代化最重要的因素之一因为:一方面,巨额的对外赔款都是以海关作为担保,总税务司利用关税担保之机,蓄意兼并通商口岸常关,扩张海关权势,构成了海关事务与赔款债务紧密结合的一体格局,完全沦为债权国榨取利益的代理机构;另一方面,由于关税作为对外赔款的担保,清政府实际上丧失了对海关的管理权。受制于列强的中国海关更易于接受西方先进管理体制,这在海关的财政管理方面尤为明显,大大促进了海关财政管理体制的近代化。

——摘编自李世荣《晚清对外战争赔款与海关财政管理体制的近代化》

(1)根据材料一,指出《九章算术》反映的汉代有关关税问题的历史信息。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分别概括指出汉代税关、市舶司、清代前期海关的特点。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出晚清中国海关制度变化的趋势,并分析其原因。

材料一 明代中期以前,大明宝钞和铜钱是法定货币;成化、弘治以降,白银上升为事实上的货币,和铜钱一起成为国家法定货币。万历初年,张居正改革赋役制度,在全国范围内推行“一条鞭法”,“民间输官之物皆用银”“银始独重于天下,百物皆取银为准矣”。从宋到明,中国银矿的产额略呈减少的趋势,晚明由海外输入的白银总量,大概是国内产银量的十倍。

——摘编自卜宪群总撰稿《中国通史——明清》

材料二 美国白银政策使中国政府陷入白银持续外流、通货紧缩的灾难之中。国民政府于1935年11月4日宣布中国实行法币政策,主要内容是:

(1)确定法币,统一发行。所有完粮纳税及一切公私款项的收付,概以法币为限,不得使用银元。

(2)法币与英镑汇价固定。

(3)全部白银归国有以充作法币准备金。1936年5月,中美签订《中美白银协定》,规定美国以市场价格向中国续购白银7500万盎司,价款以美元支付,但是需要将美元存于纽约的美国银行以作为法币的海外准备金。法币改革割断了中国货币同白银的直接联系,此后世界银价的涨落不会再对中国发生大的影响,为中国经济的发展提供了一个有利条件。

——摘编自尹全洲《论中国的法币改革》

材料三 中国在2010年超过日本成为世界第二大经济体,超过美国成为全球制造业第一大国。2013年成为全球货物贸易第一大国。2015年12月1日,国际货币基金组织(IMF)宣布,人民币纳入SDR(特别提款权)货币篮子,2016年10月1日正式生效,成为可以自由使用的货币。SDR篮子的最新权重为:美元41.73%、欧元30.933、人民币10.92、日元8.33、英镑8.09。

——整理自《新浪财经网》等

(1)据材料一并结合所学知识,指出明代货币流通变化的趋势并分析其原因。

(2)据材料二并结合所学知识,分析国民政府法币改革的影响。

(3)综合以上材料并结合所学知识,谈谈你对中国货币发展与世界形势的关系的认识。

材料一 子曰:君子爱财取之有道。

——《论语》

材料二 有钱神也怕,无钱鬼亦欺。

——明朝凌濛初《初刻拍案惊奇》

孙阳春在万历年间(1573~1619年)弃儒经商……他的商业信誉极好,明朝灭亡后,“有持万历间所发之钱券,往易货物,肆中人立付之,不迟疑”。

——《明清史散论》

材料三 在繁花似锦的明代商业文化的背后,隐藏着不容忽视的虚假性……如往酒中掺水,甚至妄称所卖的酒是陶渊明埋下的千年古酒,在鸡的肚中塞沙,往猪肉和鸡肉中注水,伪造古董和家谱等。

——《明清史散论》

材料四 地方商帮在经营活动中总结出许多谚语,例如,“宁叫赔折腰,不让客吃亏”“售货无诀窍,信誉第一条”。

——《明清晋商的经营文化》

请完成:

(1)请你为上述材料确定一个较为恰当的历史主题。

(2)归纳概括当时的社会风尚,指出上述两种不同商业经营现象的内容,并从经济和文化方面简要分析其原因。

(3)这些变化反映出当时我国经济结构的基本特点及社会的发展趋势是什么?

(4)依据以上材料,谈谈你对商业经营活动及其理念的认识。

明清江南市镇数量表(单位:个)

| 地区时间 | (明)嘉靖—万历时期 | (清)乾隆—嘉庆时期 | 资料来源 |

| 苏州府 | 44 | 90 | 《苏州府志》 |

| 松江府 | 44 | 107 | 《松江府志》 |

| 杭州府 | 44 | 104 | 《杭州府志》 |

| 嘉兴府 | 28 | 40 | 《嘉兴府志》 |

概括上表所反映的明清江南市镇变化的总体趋势,并阐释导致变化的历史原因。

材料一 国不农,则与诸侯争权不能自持(自保)也,则众力不足也。事商贾,为技艺,皆以避农战;民以此为教,则粟焉得无少,而兵焉得无弱也?……归心于农则民朴而可正(治理)也,纷纷则不易使也,信可以守战也。

——《商君书·农战》

材料二 松江府“壤地广袤不过百里而遥,农亩之入非能有加于他郡邑也。所由供百万之赋……全赖此(棉织)一机一杼”。苏州府“郡城之东,皆习机业。……计日受值”;盛泽镇“俱以蚕桑为业”。湖州府“俗皆织绢”;“惟湖以蚕……官赋私负咸取足焉”;南浔镇“烟火万家”。

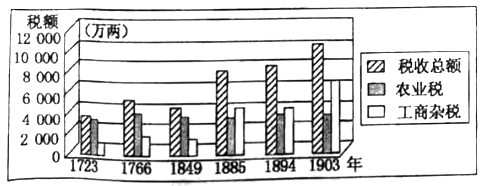

材料三 清代中期农业税与工商杂税变化趋势图

材料四 清代统治者坚持认为:“市肆之中多一工作之人,即田亩之中少一耕稼之人”避免“为农者相率而趋于工矣”。为此,对工商业实行重税政策,全国各地税关税卡林立,“关津有过路之税,镇集有落地之税。”

——摘编自白寿彝《中国通史》

(1)据材料一归纳商鞅的经济政策并说明其理由。

(2)据材料二、三概括明清时期出现的经济现象。

(3)据材料四归纳:面对经济的变化,清朝统治者采取了什么对策?结合所学知识说明其消极影响。

材料一 国不农,则与诸侯争权不能自持(自保)也,则众力不足也。事商贾,为技艺,皆以避农战;民以此为教,则粟焉得无少,而兵焉得无弱也?……归心于农则民朴而可正(治理)也,纷纷则易使也,信可以守战也。

——摘编自《商君书·农战》

材料二 松江府“壤地广袤不过百里而遥,农亩之入非能有加于他郡邑也。所由供百万之赋……全赖此(棉织)一机一杼”。苏州府“郡城之东,皆习机业。……计日受值”;盛泽镇“俱以蚕桑为业”。湖州府“俗皆织绢”;“惟湖以蚕…官赋私负咸取足焉”;南浔镇“烟火万家”。

——明清史志资料

材料三 清代中后期农业税与工商杂税变化趋势图

材料四 清代统治者坚持认为“市肆之中多一工作之人,即田亩之中少一耕稼之人”。要避免“为农者相率而趋于工矣”。为此,对工商业实行重税政策,全国各地关税卡路林立,“关津有过路之税,镇集有落地之税”。

——摘编自白寿彝《中国通史》

(1)根据材料一,归纳商鞅的经济政策并说明其理由。

(2)根据材料二、三,概括明清时期出现的经济现象。

(3)根据材料四,归纳清朝统治者采取的对策。结合所学知识说明其消极影响。

材料一 中国古代史上两大区域的人口数量(单位:万)

| 时期 | 黄河流域 | 长江流域 |

| 西汉元始二年(公元2年) | 4117 | 1448 |

| 东汉永和五年(140年) | 2789 | 1915 |

| 唐天宝十一年(752年) | 3174 | 2398 |

| 北宋崇宁元年(1102年) | 2841 | 4257 |

| 明弘治四年(1491年) | 2432 | 5177 |

——数据源于张国雄《长江人口发展史论》

(1)依据上表,概述人口数量与分布的变化状况,并简析长江流域人口变化的原因。

材料二 近代华工,无论是被拐贩出国的契约华工,还是为生计所迫而沦落海外的华工,都是在鸦片战争之后,伴随着中国主权的丧失和传统经济的崩溃而产生的。自第一次鸦片战争后兴起、并在第二次鸦片战争中及战后达到高潮的苦力贸易,历时三十年之久。据不完全统计,这个时期有大量华工被西方殖民者贩往美洲、澳洲和东南亚。到十九世纪后期、二十世纪初期,仍有大批华工被西方殖民者募往东南亚地区、乃至非洲。破产的农民、手工业工人被迫出洋,与被拐骗出国的契约华工一同,沦为西方资本的奴隶或雇佣劳动力。

——摘编自《鸦片战争与近代华工》

(2)依据材料二,概括近代华工出洋的特点。

材料三 1978—1988年,我国国家招工的农民为1110万,而在各类乡镇企业就业的农民达到9000多万人。镇成为当时农村劳动力向城市迁移的最主要目的地,以广东省为倒,1982—1987年,镇吸纳了乡—城迁移人口的41%,城市吸纳了33%,县城则吸纳了26%……1990年代后,呈现出农村人口向大中城市流动和内地人口向沿海地区流动的趋势。1982年,规模最大的10个城市吸纳了11.86%的流动人口,1990年上升为17.04%。

——摘编自《中国人口流动与城市化进程的回顾与展望》

(3)依据材料三,对比20世纪八九十年代我国人口流动的状况。