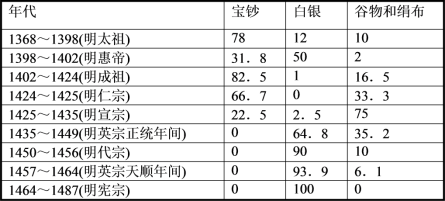

材料 如表是明代徽州地区土地交易契约中所使用的交易媒介统计表,单位:%

——据王天有、高寿仙《明史:一个多重性格的时代》

概括指出表中所反映的交易媒介变迁的总体趋势,并结合所学知识对其做出合理的解释。

材料一 宋代救济政策体系

——摘编自范勇《宋代社会救灾制度及其对当代社会保障的启示》

材料二 晚清以降,出现了严重威胁社会安全的流民问题。晚清政府实施了一些救助措施如蠲缓(免征或缓征赋税)放赈等,但苦于国家财力支绌而贫苦无业之民却愈养愈多,深感“养民无术”。一些有识之士借鉴西方国家的救济经验,意识到中国传统救济的弊端在于“有养无教”,并认识到“重教”在社会救济中的积极意义。当冯桂芬了解到荷兰设有养贫、教贫二局,极力主张摒弃中国传统的消极救济方式,学习西方“养教并重”的积极救济方式。1907年,晚清政府民政部门针对从前轻教养的弊端,明确责成地方官绅体察情形,设立工艺所“兴养立教”,将“教养并重”推向全国。

——摘编自岳宗福《近代中国社会救济的理念嬗变与立法诉求》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出宋代救灾政策的特点及成因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析晚清救灾思想的演变及其影响。

材料一 明清时,唐宋以来被称做“草市”的新型市镇得到充分发展。据统计,宋代江浙地区在行政中心之外,出现了71个市镇,明代达316个,清代增至479个,市镇之间的直线距离不过数十里。一些市镇的规模与居住人口都超过府县治所,这些市镇充斥着米行、布庄于手工作坊,收纳周边各题民户产品,进行深加工,吸引外地客商。行销远方市场。

——摘编自赵冈《中国城市发展史文集》

根据材料一并结合所学知识,概括指出明清江南市镇兴起的背景。

材料一 当时(明初)的主要通货是比较多的,有元旧钞唐宋旧铜钱明通宝钱,至于金银、谷物、布帛等实物也能在民间市场上见到。自洪武八年发行“大宝明钞”始,为了巩固宝钞的地位政府禁止使用白银交易,并对钞、钱、银的比价做了官方的规定,于是,宝钞和铜钱便成了较为重要的两种货币,这个“钱并用”的局面大体持续到了宣德年间。这个时期的白银虽在禁止之,但是在实际交易中,白银却依然可见。宣德年间,在民间交易市场中,白银的使用开始普遍起来,尤其是巨商富贾所进行的国内外贸易更是如此,此时的宝钞逐渐退出流通领域民间交易开始实际以白银为主。明代日益扩大的贸易量使得各方对稳定通货的需求比以往更为迫切贵金属的大量开采和使用便成为中外共同的趋势。对中国而言,海外市场的扩大与货币结构的压力使得中国对于白银的需求有了内外双重的需要,加上国内贵金属,尤其是白银产量的有限以及先前的大量流失使得中国货币结构的转变最终需要海外白银的大规模流入才能完成。

——摘编自邱永志《明代货币结构的转变及其原因》

材料二 晚清政府、北洋政府以及南京国民政府都不可回避地面临解决中国混乱的货制度和货币体系的问题。南京国民政府成立后,决定把“废两改元作为统一货币解决银本位制度的第一步骤。1931年,世界经济危机引发国际白银价格的波动,造成园内白银货币的大量外流。而九一八事变爆发,改变了国内“废两改元”货币制度变迁的格局1933年3月10日,南京国民政府确定以上海为试点,推行“废两改元”货币制度改革规定上海通用银两和银元兑换比例+颁布《废两改元令》,这样在政府强力主导下,近代“废两改元”货币制度改革得以完成。这次改革是在政府主导下完成的金融货币制度创新,进一步加快了中国金融货币与世界金融市场的接轨。

——摘编自王忠宝民国时期“废两改元”货币制度的变迁》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括明朝中后期货币制度变革和南京国民政府时期货币改革的异同

(2)根据材料二并结合所学知识,简析南京国民政府时期货币改革的意义。

材料一 (吴地市镇上)络纬机杼之声通宵彻夜……远行村坊织丝,俱到此上市,四方商贾……蜂攒蚁集,挨挤不开,路途无停足之隙。

——(清)徐锡龄《熙朝新语》

材料二 明清时期,各地商人纷纷建造会馆,这些会馆结合家乡建筑特色,结构考究形式精美,从不同程度反映了各不相同的建筑文化。各地商帮还直接从事各种民俗活动,每年正月举办的灯会习俗以徽商承办的灯会最有气派,而民俗活动又是促销的绝佳时机。

——《徽商研究》

材料三 明清时期,中国出现了走向社会转型的许多特征。16世纪开始,以租佃权商品化和货币化为前提的新租佃制推行,导致土地所有权和经营权分离。主要手工业部门出现了手工工场或包买商。……社会政治方面,政府改革运动、民间党社运动和市民运动都在明后期蓬勃兴起,构成社会政治新气象。与此同时,明中后期兴起了突破传统观念束缚的思想大解放,如16世纪阳明心学思潮与反传统思潮兴起,17世纪实学思潮与早期启蒙思潮兴起。但是,这场开启于晚明的社会转型运动,直到1840年也未完成向近代工业社会的转型。

——余同元《明清社会近代转型及转型障碍》

完成下列要求:

(1)据材料一,指出明清江南市镇发展的表现,并结合所学知识分析其带来的影响。

(2)结合所学知识,指出明清商帮的显著特征。据材料二,简述商帮活动对当地社会产生的影响。

(3)据材料三并所学知识,概括明清时期中国走向近代社会转型的主要表现,分析“未完成”转型的经济、政治根源。

6 . 材料一 宋代是中国封建社会的转型时期,生成于这一历史背景下的宋文化,必然包含若干“近代”的因素,平民文化就是带有“近代”色彩的文化现象。宋诗尚理,已成为千古定论,南宋词人刘克庄曾提及“近世理学兴而诗律坏”。纵观两宋,中原文化迅速地南移,南部地区文化发达,同时引发了北部游牧民族的深层汉化。与宋代社会发展趋势相一致,以往为世家所垄断的文化开始向社会下层移动,社会下层文化素质明显提高,出现“吴越闽蜀,家能著书,人知扶册”和“人人尊孔孟,家家诵诗书”等记载。

材料二 中国封建社会发展到宋代,在经济发展和社会变迁的双重因素的驱动下,门阀政治彻底终结,政权的开放程度提高。商品货币经济发展的冲击,土地自由买卖频繁,税制改革使封建人身依附关系逐步松弛。两宋时期多民族政权并立,在长期的碰撞交融过程中,相互渗透,相互影响,从而使宋代文化明显地带有文化“杂交”的色彩。宋朝统治者对外来文化基本上采取兼收并蓄、广纳博采的政策,不少外域文化的因子进入汉文化系统中,高丽的白磋纸和松烟墨在宋朝享有很高的声誉,日本的折扇和倭刀也深得宋朝文士们的好评。

——以上材料均摘编自姚兆余(宋代文化的生成背景及其特点》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代文化的特点。

(2)综合上述材料并结合所学知识,概括宋代文化生成的背景。

材料一 在中国古代浩如烟海的家训谱籍中,有关节节俭的内容引人注目。古人认为这不仅足节的一些提物,而且是关系到个人、家庭,乃至整个国家的问题。如诸葛亮在《诚于书》中提出“夫君于之行,静以修身,俭以养德。”曹魏大司农桓范在(政要论。节欲)中云:“修身治长久,处乱世尤以戒奢侈为要义。”国之要,莫大于节欲。”曾国藩则提出:“居家之道,惟崇俭可以长久,处乱世尤以戒奢侈为要义。”

——摘编自严文强《浅谈中国古代家训家法中的“节俭”思想》

材料二 明清时期,历史上传统的消费观受到质疑,新的消费思想应运而生。这集中体现在明代陆楫的思想上,他在其《蒹葭堂杂著摘抄·.禁奢辨》中指出:“自一人言之,一人俭则一人或可免于贫;自一家言之,一家俭则一家或可免于贫。致于统论天下之势则不然”“彼以梁肉奢,则耕者庖者分其利;彼以纨绮奢,则鬻者织者分其利”。

——摘编自吕晓萌《中国古代鼓励消费的经济思想辨析》

(1)根据材料并结合所学知识,概括中国古代消费观念的特点,并分析其形成的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括明清时期消费观念的突出变化并分析其历史影响。

材料一 明清时期的官商制度比唐宋时期进一步发展。明清时期的民间商人虽富有,但最能累积巨额财富的却是盐商、茶商、洋商、票号、铜商等这些特许商人,他们凭借着特权独占市场,可以获得远比普通商人高的利润。如盐商、票号最富者有资产数千万两。清代广东的“十三行”行商靠垄断外贸,其商业利润也十分惊人,巨富者家产达二三千万。江南的一些丝商、盐商依靠与官府的关系敛财暴富。另外,在传统社会,朝廷皇室和军队是最大的集团消费者,承接他们的生意是商人提高社会地位和迅速致富的重要途径。特许经营和官商制度扭曲了市场规律,形成了恶劣的经营导向,商人们并不把发展的希望寄托于市场开拓和增加对科技发明生产创新的兴趣,而在于谋取流通领域的超经济特权,其经营注意力始终游离于生产领域之外。官商以政治特权攫取厚利,其不仅不会进行科技创新而且也不注重经营,盈利的大部分用于奢华靡侈的生活消费。在明清的专制体制下,市场和市场主体始终得不到独立自由的发展空间。

——摘编自樊卫国《论明清经济演进的内向化倾向》

材料二 股份公司是一种按照自愿原则最大限度地汇集资金集中使用。追求规模经营的商业组织。股东无论参与经营与否,都可按持有股份的份额分享利润,同时也按持股份额分担风险。股份公司的出现,不仅使资金不是和风险巨大这两个制约海外贸易发展的障碍一并得以排除。同时也使众多的中小资本持有者达到了参与海外贸易、从中获取丰厚利润的目的。股份公司也得到国家的鼓励和保护。英国和荷兰的政府都承认股份公司和股民的私有权。赋予商业合同合法性,动用法律机构解决商业纠纷。股份公司在海外的商业行为常常得到本国政府的支持。根据政府颁发的“特许状”,股份公司不仅拥有对海外某一区域的商业垄断权,而且拥有对这一区域的政治统治权。英国东印度公司依据一纸“特许状"。从17世纪初至18世纪束,一直在南亚次大陆扮演最高统治者的角色,利用其政治权力来牟取经济利益。其他一些欧洲商人同样是在本国政府的允许和支持之下,在美洲、亚洲和非洲建立起武装商栈和殖民地,从事垄断式经营。

——摘编自刘新成,刘北成主编《世界史·近代卷》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明清时期官商制度的特点及其成因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出欧洲近代股份公司相较于明清官商的独特之处,并分析其历史影响。

材料一 清代江南地区水污染问题日益凸显。在一些人口密集地区,粪秽等垃圾泛滥街衢,水质变差,蚊虫猖獗。对于河污治理,国家颇为重视,江南各地“水利志”中多有记载。但由于缺乏常项经费和专门职掌者,很难保证此类事业及时、经常地举办。乾隆年间,苏州府虎丘染坊污染河道,造成禾苗受损,景观破坏,市民健康深受其害。最终在120余位士民联合控诉下,苏州府出面干预,勒令虎丘染坊“移他处开张”。面对河水污染,不少乡贤善士凿设义井以行善。嘉道年间吴中首善潘曾沂在城中“浚凿义井四五十处”,劝导人们饮用井水,“居民赖以得水,获利者无算”。

——摘编自余新忠《清代江南的卫生观念与行为及其近代变迁初探》

材料二 1832年至1866年,英国伦敦等地先后数次爆发霍乱疫情。约翰·斯诺发现,霍乱是一种经水传播的传染病。这一观点逐渐被人们所接受,推动了伦敦进行供水改革,治理供水污染。1868年,迫于舆论压力,议会任命第二届皇家河流污染委员会,调查是否有必要提供更优质的供水。1875年《大公共卫生法》对供水、排水等问题进行详细规定;1878年,《河流污染防治法》对工矿企业排水、污水处理等进行明确规定。同时,英国许多大学和机构也专门研究水,水分析逐渐走向科学化。1904年,伦敦市政府收购8家私营供水公司,全面接管供水事务,妥善解决了供水安全。19世纪末当欧洲大陆又出现霍乱时,英国得以幸免。

——摘编自毛利霞《19世纪伦敦的供水改革与霍乱防治》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析清代江南地区水污染出现的原因并概括这一时期水污染治理的特点。

(2)根据材料二,概括19世纪后期伦敦供水污染的治理措施及其历史影响。

(3)综合上述材料,谈谈你对水污染治理的认识。

材料 下表是明代徽州地区土地交易契约中所使用的交易媒介统计表 单位:%

年代 | 宝钞 | 白银 | 谷物和绢布 |

1368—1398(明太祖) | 78 | 12 | 10 |

1398—1402(明惠帝) | 31.8 | 50 | 18.2 |

1402—1424(明成祖) | 82.5 | 1 | 16.5 |

1424—1425(明仁宗) | 66.7 | 0 | 33.3 |

1425~1435(明宣宗) | 22.5 | 2.5 | 75 |

1435—1449(明英宗正统年间) | 0 | 64.8 | 35.2 |

1450—1456(明代宗) | 0 | 90 | 10 |

1457—1764(明英宗天顺年间) | 0 | 93.9 | 6.1 |

1464—1487(明宪宗) | 0 | 100 | 0 |

——据王天有高寿仙《明史:一个多重性格的时代》

概括指出表中所反映的交易媒介变迁的总体趋势,并结合所学知识对其做出合理的解释。