材料一 两宋时期,水稻的种植在淮河、黄河流域推广,这里的人们也比较多地吃上了稻米。宋高宗时,北方人大量南迁,他们爱吃面食,麦价上涨,酿酒和马料也需要麦子,这些因素刺激了人们对麦的种植,于是南方多在水稻收割后种上麦子。此外,丘陵、山地还种上了北方传入的粟、豆等。北宋从印度洋半岛引进称作“西天绿豆”的优良绿豆品种,原产西域的西瓜在北方较多栽种,并传入南方。两宋时期,还培育出豆芽和韭黄。

——摘编自常建华《社会生活的历史学》

材料二 在全球化浪潮中,被改变的不仅仅是地理版图,更有人们的餐桌。美洲的烟草、东非的咖啡、中国的茶叶以及印度的糖。在此之前,都是极具地方特色的消费品,而在此之后,它们被送到世界各地。机器化生产和标准化的推行,使这些物品经过扩大再生产后重新出现在了它们的原产地,不同于原有的原料形态,它们统统被饰以知名商标和发达地区的文明气息,以一种更加迅猛的方式征服了它们原来的生产者,从立顿茶叶、箭牌糖果、美国烟草到后来的雀巢咖啡、星巴克咖啡……伴随着全球化的进展,从1800到2000年,这一征服全球消费者口味的争夺战几乎无往不利。

——摘编自唐建光《舶来的盛宴全球化如何重塑我们的口味》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括两宋时期物种交流的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出与两宋时期的物种交流相比近现代全球物种交流的不同之处,并加以评析。

材料一 康熙初年苏州城门外“庐舍栉比,殆等城中”,闻门外的商业区更是与枫桥镇连成一片,延绵20里之长,成为中国最大的粮食贸易中心。据樊树志统计,与枫桥镇相似的市镇,在正德年间有14个,乾隆时期增加到了26个。19世纪初,府域及近都市镇都已没有了之前的隙地,“房满为患”“居货山积,行人水流”,居民总数约150万。其中,工业人口至少占了有劳动能力的成年居民总数的37.5%,如仅以成年男性居民计,则这个比例要上升到75%……清代初期,江南棉布踹染业的中心,由松江转移到了苏州,府城的染坊、踹布工匠“总计约有二万余人”,“均非土著,悉系外来”。

——摘编自李伯重《工业发展与城市变化:明中叶至清中叶的苏州》

材料二 18世纪末到19世纪30世纪,英国许多新城市并不是在原有的封建城镇基础上发展起来的,而是在具有资本主义特征的工业村庄和工矿区发展起来的,特别是矿业资源丰富的城镇、工矿区,借助便捷的运河、港口、铁路的交通优势,创造出大量的就业机会,吸引了大批无家可归的农民产业工人,资源、区位、交通优势的组合优势形成经济集聚的强大能量,呼唤着一批工业城市如雨后春笋般地涌现在英伦大地。城市的繁荣则反过来进一步促进了商品批发、运输业、仓储、旅店等商贸服务业,信贷业务也发展起来。英国成为世界第一个初步实现城市化的国家,在新型的工业区出现了象曼彻斯特、格拉斯哥、伯明翰这样的大城市。技术的发明与应用,则为工业革命与城市化推波助澜,“分工、水力特别是蒸汽力的利用,机器的应用,这就是从18世纪中叶起工业用来摇撼旧世界基础的三个伟大的杠杆。”

——摘编自马先标《英国城市化发展的特征与启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明清时期苏州城市发展特点并分析形成特点的原因。

(2)根据材料一、二,与明清时期苏州城市发展相比,指出英国城市化特点的不同。并结合所学知识分析出现差异的主要原因。

3 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一欧洲的商人行会出现于9世纪,市场狭小并具有地方性,……早期的城市经济需要一个相应的管理机构,行会由此产生。12、13世纪时,意大利和英国的行会已相当发达。……从13世纪后期开始,手工业者的人数和力量不断扩大,逐渐实现了生产和销售的分离,手工业行会逐渐取代商人行会成为行会的主体。商人通过市政当局干预行会,包买商逐渐支配了农村家庭手工业,为手工业工场的产生准备了条件。西欧行会在相当长的时期内支配着城市的经济生活,有权讨论并决定重大问题。有些城市行会组织发展为城市联盟,以团体名义向国王请求给予垄断贸易的特权

——摘编自代轩宇《西欧行会组织的发展与演进》

材料二中国行会有中国的特色,这些组织都是奉政府之命成立。它是在专制统治高度强化,宗法等级极其森严和富商大贾畸形膨胀的基础之上产生的。……商人行会和手工业行会即使非完全同样,几乎也都是在早期出现,它们互相保护和互为保证。商业行会组织占有主导地位,是当时工商不分的表现。……鸦片战争后,随着中国社会经济结构的变化,传统行会日趋没落

——摘编自唐力行《商人与中国近世社会》

材料三商会是中国近代以商人为主体的最为普遍的资产阶级社团,……在市政建设、民政管理、公监事业管理、社会治安乃至工商、文教、卫生等方面都有较大的发言权。1905年,中国第一个由商人自己组织的商会——上海商务总会召开各业商董大会,声援“抵制美货运动”。1907年,上海商务总会提出了筹办华商联合会和中国华商银行的动议。在1909年的第二次国会请愿运动中,华商联合会办事处即承担了动员和组织海内外华商参加这一政治运动的重任

——摘编自朱英《近代中国商人与社会》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括欧洲行会与中国传统行会的不同之处。

(2)根据材料二、三并结合所学知识,指出清末商会与传统行会相比发生的变化,并分析这种变化出现的原因及对中国社会产生的影响。

4 . 阅读材料,并完成下列要求。

材料一农村以小农经济为中心的商品经济的发展不可能完全解决严重的劳动力过剩问题,大量剩余劳动力转他为比较固定的工商业者,并汹汹涌入城镇。明清时期密如星斗的市镇,聚集了以工商者为主体的大量人口。随着市镇多方面的城市功能的增强,特别是零售商业、铺坊手工业、饮食业和酒楼、茶肆等行业的蜂起,加上大量地主、士绅的迁入,使得市镇行政管理复杂化,官吏队伍迅速壮大。这些达官贵人、富商巨贾凭藉经济、政治实力,消费水准高得惊人,高档奢侈性消费品的猛增促进了商业的繁荣。

——《明清江南商品经济与消费结构关系探析》

材料二长期以来,法国农村普遍的兼业现象使占地过少的农民勉强维生。1847年经济危机导致了农村家庭工业开始衰弱,而1830年以后工业迅速发展也加大了城市的吸引力,于是兼业行为逐渐被向城市移民所取代。从19世纪中期起,大量人口流入城市。在1830~1850年每年约有4~5万人离开农村;1856~1866年每年平均迭13万人。

——整理自《中外城市化比较研究》

(1)根据材料一,概括古代人口的基本流向,并分析其影响。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简要分析导致中法两国人口流向的共同原因和本质区别。

5 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一:山西票号主要是为满足长途贩运贸易的需求而发展,但随着近代化的进程其业务也在逐渐转变,如汇兑官款、垫付京协饷、吸收官吏及户部存款、间接履行了“代理国库”的职责。但其业务仅局限于汇兑官款和解缴税收,以赚取汇水和官款放贷的盈利。山西票号所吸收官款主要是通过与官吏之间的私人关系,甚至为部分官员的“非法”款项提供便利。对清政府而言,票号汇兑官款、垫付京协饷仅仅是在危机时期的“权宜”之计,由地方政府上奏中央而得到临时允准,既没有“硬性”的契约进行保障,也没有得到清廷法律上的认可和支持。由于政府与票号之间的不平等经济关系,政府将会有强制性借贷激励,并可能以各种理由进行赖债;而一旦政府违约,商人就无法进行诉讼,也不可能对政府财产进行强制执行。山西票号与其他金融机构之间,特别是后来的新式银行则存在着竞争和替代关系,始终未能发展为真正意义上的国家银行。

材料二:英格兰银行初创时期完全是一家私人股份制银行机构,所发行的银行券受到了公众的欢迎。它与政府之间的关系主要体现在向政府提供贷款与发行银行券(“流通钞票”)。市场上流通的以本票形式存在的国家贷款,既可以兑换有息国库券,也可以偿付债务人。英格兰银行对这种票据的承兑性,极大地提高了票据的流通性。国债对商业发展的资金筹措做出了明显的贡献,并在后期发展中起到了积极作用。在整个18世纪,英格兰银行一直为国内外的客户以贴现率为5%或6%来贴现票据。成立于1773年的伦敦票据交换所成员在英格兰银行开有往来账户,会员的往来账户依赖于转账结清,而无须贵金属的支付。因此英格兰银行成立的目的无疑是通过经营基本的银行业务来获取利润。英格兰银行通过代理国库而带动了英格兰私人银行和乡村银行的大发展,从而逐渐确立起了其国家银行的地位。

——以上材料均摘编自燕红忠《从山西票号看传统金融的近代化转变——基于与英格兰银行发展路径的比较视角》

(1)根据材料一、二概括指出山西票号和英格兰银行在经营上的异同点,并结合所学知识分析造成两者差异的主要原因。

(2)根据材料一、二和所学知识,分析山西票号和英格兰银行各自产生的历史影响。

材料一 金陵向西贾客多,船中生长乐风波。欲发移船近江口,船头祭神各浇酒。停杯共说行期,入蜀经蛮远别离。金多众中为上客,夜夜算络眠独迟。

——(唐)张籍:《贾客乐》

估客无住着,有利身则行。出门求伙伴,入户辞父兄……采玉上荆衡。北买党项马。西擒吐蕃鹦。炎洲布火浣,蜀地锦织成。越婢脂肉滑,奚僮眉眼明。通算衣食费,不计远近程。经游天下遍,却到长安城……

——(唐) 元稹: 《估客行》

材料二 20世纪二三十年代,中国民族企业中已出现了一大批受到高等教育、熟悉资本主义企业管理与技术的人才。据对上海近代企业部分经理、董事的学历调查,受过高等教育的占调查总数447人的28.4%,受过中等教育的占11.4%; 银行业方面有高等学历的占47.5%,受过中等教育的占3.8%。

——张福记: 《近代中国社会演化与革命》

(1) 提取材料一中的主要历史信息。(要求: 不得摘抄原文。

(2) 结合所学知识,分析材料二所述历史现象的成因。

(3) 综上所述,概括指出影响经济活动参与者积极性的主要因素。

7 . 明清时期徽州商品经济的发展与土地政策紧密相连。阅读下列材料:

材料明中叶以后徽商开始达到鼎盛,相当一部分人在外经商致富,即回家乡购置土地,因此,民间的土地纠纷,告争者纷纷。漏报,少报土地户籍以及增多及减少和管辖不明的弊端较多。官府为了加强对土地的严格管理,于万历九年制定了田亩丈量条例,并动用官银刊刻成节,各里发给一部,以作宣传和在土地管理时使用。

徽州官府丈量土地前,首先组成丈量人员,丈量人员由各图之中推选出公证人一名,书手两名,号手两名,算手两名。规定一日限丈量二百亩,一个月内丈量完成。徽州所属之各地同时进行田地山塘清丈,以村镇编成都图及字号,并根据顺序编号编制成“都图册”,土地清丈根据“都图册额”及丈量结果再编制成鱼鳞册。鱼鳞册分草册,正册各一部,草册由公证人或土地持有者收存保管,正册均送交官府每页印后存档以便官府复查及日后赋税之用。

——摘编自朱英寿《谈明清两朝徽州土地管理》

完成下列要求:

(1)依据材料,指出万历年间制定“田亩丈量条例”的原因,概括官府编制鱼鳞册的程序。

(2)依据材料并结合所学知识,对下列两个论述进行判断并说明理由。

观点1:徽商购买土地的原因在于明朝商品经济不发达。

观点2:徽州官府编制鱼鳞册的目的是为了限制商品经济的发展。

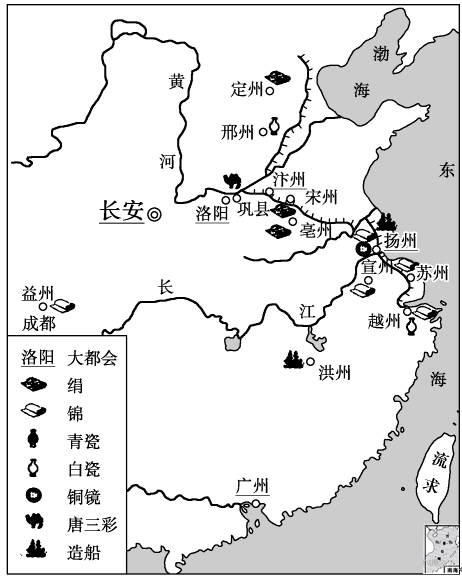

材料

图一 西汉手工业分布图

图二 隋唐手工业分布图

图三 明朝中后期工商业城镇分布图

比较以上任意两幅图片,提取两项有关我国古代工商业发展的信息,并结合所学知识予以说明。

材料一 清代两湖地区人口、耕地及米价统计表(部分):

| 年份 | 人口数 (万人) | 耕地数 (万顷) | 耕地负荷数 (人/顷) | 米 价 (千文/石) |

| 1661 | 323.3 | 58.7 | 5.5 | 0.963 |

| 1685 | 332.4 | 72.7 | 5.3 | 0.539 |

| 1724 | 533.6 | 80.0 | 6.7 | 0.575 |

| 1753 | 1651.4 | 83.1 | 19.9 | 1.012 |

| 1784 | 3283.2 | 89.8 | 36.6 | 1.412 |

| 1820 | 4799.2 | 95.0 | 50.5 | 2.432 |

——(据《清代两湖农业地理》)

材料二 19世纪80、90年代,工人们能够消费得起食物和除住房以外的东西了。工人们的预算中现在包括了更多的衣服开销,甚至可以去进行休闲消费了。人们从乡村向城市的大量迁移,从事农业的人口数量急剧下降。到20世纪50年代,欧洲大部分地区的农民数量都下降了50%。但工人阶级的规模并没有因此而扩大。随着白领雇员人数的逐渐增加,产业工人的人数逐渐下降了。同时,工人阶级的实际工资上升使他们能够以中产阶级的模式进行消费了,由此进入了一些观察家所称的“消费社会”。20世纪20年代,商业中引入了分期付款方式,这种方式在50年代广为流行,使得工人们有能力像中产阶级一样购买电视、洗衣机、冰箱、吸尘器、录音机和汽车等。

——(据杰克逊.J.斯皮瓦格尔《西方文明简史》)

(1)依据材料一指出清代两湖地区物价的变动趋势,并结合所学知识分析变动的原因。

(2)依据材料二概括欧洲兴起“消费社会”的表现,并结合所学知识说明“消费社会”的影响。

10 . 阅读材料,回答问题。

材料一、公元前2世纪,汉武帝派遣张骞出使西域,主要把丝和丝织品送给了出使诸国,而后开通了陆上丝绸之路,远及中亚。汉至唐初,交往以“敦睦邦交”为主,逐渐建立起西域都护、北庭都护府等军政机构,实现有效的控制,曾出现“无数铃声遥过碛,应驮白练到安西”的盛况。“安史之乱”后陆路渐趋衰落。中唐至两宋时,海上“丝绸之路”逐渐兴盛,尤其在两宋时,从泉州和广州等地南下可通达今波斯湾、红海至欧洲,也可至非洲东海岸。政府还在广州、泉州、明州等12处设有市舶司,专司外商货物税并制定市舶法,不许官员经营海外贸易、买卖外商货物。此时市舶贸易分官营和私营,以后者为主。进出口货物达400种,主要出口纺织品、金属及制品、陶瓷品、茶叶等商品。宋代市舶贸易税成为财政的重要收入,一度占国家总收入的20%。

——摘编自白寿彝《中国通史》等

(1)据材料一,以中唐为界,概括古代中国走向世界的变化

材料二19世纪中期欧洲各国普遍降低了国际贸易壁垒,除了一些商业集团对于降低关税的通常压力,以及先是推动着拿破仑三世后来又推动着普鲁士政府寻求通过签署条约使贸易更加自由化的政治考虑以外,贸易条约的签署反映了一种普遍的乐观主义情绪,以及政界和学‘术界对于国际交换学说的接受。正是经济的迅速扩张、对增长和繁荣的普遍乐观说服了各国和人民放弃保护措施,将控制换成了自由,乡土观念换成了普遍主义,固守传统换成了坚持变革,将闭关锁国的安全换成了开放世界的危险但有潜在利润。

——摘编自H.J.哈巴库克等《剑桥欧洲经济史》

(2)根据材料二并结合所学知识,分析欧洲各国间从“闭关锁国”到“开放世界”转变的原因。