材料一 明清时代是江南市镇发展繁荣的时期。苏州常熟县的潢泾镇(即明代太仓的赵市)宋元时是大镇,明初因遭兵火“闾里为嘘”,但到明成化年间又恢复成市。进入清朝以后,在它的周围又涌现出一批小市镇。如镇西南七里有乾隆末年成市的归家庄,镇东南九里有乾隆中兴起的时思庵镇,镇西北十里有陆河镇,西北十二里有横塘市。

市镇发展较快的松江、嘉定、太仓一带,是棉花的产地,棉纺织业发达又靠近沿海,利于海上贸易,是商品经济发达的地区。吴江的河里、平望,湖州的南浔,都是著名的水乡市镇。这些市镇有的以经营手工业为主,有的以某些行业著称,有的是农副产品的交易市场或产地等。随着市镇的发展与社会经济的发达,明中叶以后,在经济作物和水陆交通发达的地区,先后出现了一批著名的工商业市镇。如苏州的盛泽、平望、唯亭,嘉定的南翔、诸翟,湖州的南浔、乌镇等地。这些市镇人烟稠密,街道繁盛,市场繁荣,手工业、商业都很发达,且为各地商贾所集,进行大宗交易。

——何荣昌《明清时期江南市镇的发展》

材料二 英国西北部工商业城市的兴起,吸引了大量人口,形成了新的人口中心。1801--1831年,伯明翰、曼彻斯特、利物浦等城市的人口增加了两倍多。1851年,英国城市人口已占人口全国总人口的52%.年轻人纷纷外出求职,自由择偶组成小家庭的现象剧增,社会生活发生巨变。机械化生产使工人的一部分体力消耗和技能的运用被机器所代替,使工人的劳动失去了独立的性质,成为了机器的附庸,同时也使得资本家可以利用女工和童工来排挤成年男工,从而压低工资。使用机器进行生产又成为资本家增加工人劳动强度和延长劳动时间的有力手段,它甚至突破了起码的道德标准和人的生理承受限度。

--刘宗绪《世界近代史》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析明清时期江南市镇发展的原因及其发展的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括19世纪上半期城市发展过程中英国社会发生的变化。请结合以上材料并结合所学知识,谈谈你对城市化的认识。

材料

| 文献 | 记载内容 |

| 《太函集》卷四十七 | (徽商吴荣让在逝江桐庐)部署土著,以身先之,度原燃(低湿的地方)之田,度山林使种树,山林故多薪木,于时易处茶楂之利……居二十年,居士(吴荣让)自效百万 |

| 《太函集》卷五十四 | (徽州人江道昆认为)古时右儒而左贾,吾郡或右贾而左儒。盖拙者力不足于贾,去而为儒,赢者才不足于儒,反而归贾,此其大抵也 |

| 《从先维俗议》卷一 | (太仓人管志道认为)开国以来之纪纲,唯有日接一日而已。……于是民间之卑胁尊,少凌长,后生侮前辈,奴婢叛家长之变态百出,盖其所由来渐矣”。 |

说明材料所反映的历史现象,结合时代背景对上述现象进行合理的解释

材料 明代服饰制度从变革“胡风”“胡俗”、恢复汉唐宋制度开始,强调贵贱有序和良贱有别的观念。同时,又不断颁布禁令,对“蔑敦朴之风,乱贵贱之等”者予以惩治,申明定章,崇尚敦朴的风尚,禁奢侈和违礼逾制,并明确官民界限,给予读书人以优惠和重视。但对商人,采取严厉的歧视政策,将服饰穿着与乐工、优伶等并列,处处给予限制。

从明中期开始,宋元以来程朱理学逐渐受到怀疑与批判。明朝的等级服饰制度随之受到冲击和破坏,伴随着政府干预、制约、规范和导向力的逐渐弱化,贵戚和官员的服饰僭越行为对社会其他阶层的服饰风尚产生了巨大的影响,激发了他们违禁享用服饰的欲望,也使他们在“上行”之风的浸染下,敢于明目张胆地“仿效”而有恃无恐,各地服饰穿着和风尚呈现出多样发展的势头,不但服饰的僭越违禁和奢靡之风盛行,而且社会各阶层求新求奇讲究审美旨趣的趋势,成为主导服饰发展的潮流。

——摘编自王熹《明代服饰研究》

(1)根据材料并结合所学知识,简析明朝初期服饰变革的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,概述明朝中期以后服饰发生的变化及其原因。

材料一 16至18世纪中国发生了一场商业革命。在当时的中国国内,大宗商品远距离贸易的发展。大宗商品的远距离贸易,是徽商、晋商、闽商、粤商、江西商等众多商人的行为,与以往个别商人的经营活动,已不可同日而语。因商业资本的集中,在运河沿线,有临清、济宁、淮安等一批商业都会兴起;在长江和珠江沿线,有汉口、重庆、佛山等一批商业都会兴起;在沿海则有天津、上海、厦门的崛起。……当时,尤其是商品经济高度发展的江南地区和珠江三角洲,商品交易市镇或专业市镇众多,市镇中商贾林立,商品远销四方。这就把市镇周边的小生产者卷入市场,从而导致小生产者的两极分化,出现了富裕手工工场主和贫穷的雇工。

——摘编自唐文基《16到18世纪中国商业革命》

材料二 16世纪这些私人的商业贸易垄断公司不但控制某些地区的贸易,进行殖民掠夺活动,也起到了为本国进行资本原始积累的作用,如英国、荷兰的东印度公司等。这些商业经营上的巨大变化导向就是所谓"商业革命"的发生。商业革命极大地推动了西欧商业资本的发展,成为"促使封建生产方式向资本主义生产方式过渡的一个主要因素"。

——马世力《世界史纲》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括16至18世纪中国商业革命的特点及其对中国社会的影响。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出中国商业革命与西方商业革命的不同。

材料一

材料二 马端临在《文献通考》指出,“古人之立法,恶商贾之趋末而欲抑之;后人之立法,妒商贾之获利而欲分之。”与前朝相比,宋代不仅有完善的征税管理机构、遍布全国的征税网点,而且形成了完善的商税法律体系;宋朝政府设立非常多的经济部门参与市场管理,包括市舶司、盐井监、酒务(酿酒厂)造船务、纺织院、染院、磨坊、茶磨等,具有金融功能的经济部门就有榷货务、便钱务、交子务、市易务、检校库、抵当所等。

——摘编自王红雷《宋代商税征收管理制度》

请回答:

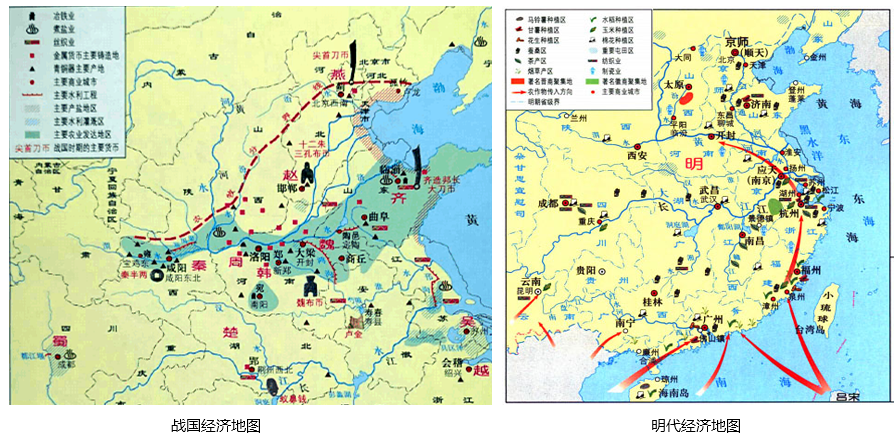

(1)阅读材料一,结合所学知识,指出中国古代农业变化的趋势并概括变化的因素。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括宋代在国家经济思想和经济职能方面对商品经济发展的影响。

材料 茶馆成形于唐代,到宋代,我国茶馆迎来了第一个发展兴盛期。据《朝野杂记》甲集卷十四《总论东南茶》统计,南宋绍兴末年,东南十路产茶地计有66州,242县。《夷坚志》所记的宋人故事中,有早行的人在茶邸之中等候官府开门办公。《太平广记》记韦浦在行途中与人一路说话,“俄而憩於茶肆”。孟元老《东京梦华录》记载,北宋年间的汴京,凡闹市和居民集中之地,茶坊鳞次栉比,如潘楼东街巷的茶馆:“……茶坊每五更点灯,博易买卖衣服图画、花环领抹之类,至晚即散,谓之鬼市子”。南宋年间的临安“处处各有茶坊”,“今之茶肆,刻花架、安顿奇松异桧等物于其上,装饰店面,敲打响盏歌卖”。《梦粱录》载:“大街车儿茶肆、蒋检阅茶肆,皆士大夫期朋约友会聚之处”,“又有茶肆……亦有诸行借工卖伎人会聚行老,谓之市头”。

——摘编自刘清荣《宋代茶馆述论》等

(1)根据材料,概括指出宋代茶馆的社会功能。

(2)根据材料并结合所学知识,简要说明宋代茶馆兴盛的原因。

材料一

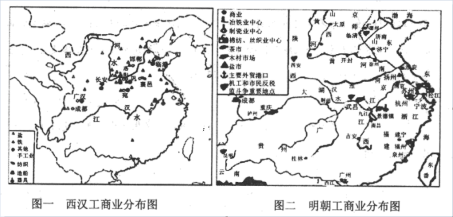

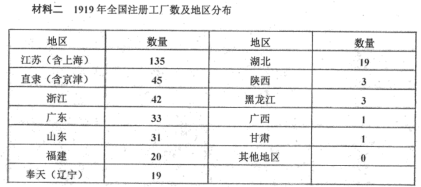

(1)依据材料并结合所学知识,分别说明材料一、二中工商业区域分布的变化及原因。

(2)综合上述材料和所学知识,谈谈你对工商业发展区域布局的认识。

材料 唐朝前期留居长安的“胡客”“胡商”达4000人之多,其中很多人为唐朝立有战功,他们地位优越,以至置田地、营第宅,娶妻纳妾。同时,当时寓居广州的“蕃客”更达20万人之多。这些外国人开始有许多是与汉人杂居的,但随着人数的增多,逐渐相聚在一起,从而形成“蕃坊”。对于蕃客聚居的“蕃坊”,唐政府专设蕃长或都蕃长领之。唐前期对华夷杂处、婚嫁为亲、蕃商购置田宅,总体是比较宽松的。据记载,当时广州出现了“近日中书尽是蕃人”“市肆美利皆归之”的现象。《唐律》中甚至还制定了中国古代法律中第一个涉外条文:“诸化外人,同类自相犯者,各依本俗法;异类相犯者,以法律(唐律)论。”即同一国家或种族的人之间自相犯者,依其本国(或本族)的习俗、法律处理,由蕃长裁判执行;不同国家或种族的人相犯,则以唐朝的法律处理。随着纠纷日渐增多,唐中期后逐渐加强了对外国侨民的管理,特别是对沿海“蕃商”的管理。

——整理自邱树森《唐宋“蕃坊”与“治外法权”》

请回答:

(1)根据材料,概括指出唐前期出现了哪些新情况,并结合所学知识说明其原因。

(2)根据材料并结合所学知识,分析说明唐代外国侨民管理政策的特点。

材料一 (临安)最是大街一两处面食店及市西坊西食面店,通宵买卖,交晓不绝。缘金吾(负责宵禁的官员)不禁,公私营干,夜食于此故也。……冬月虽大雨雪,亦有夜市盘卖。

——吴自牧《梦粱录》

材料二 粮食生产的专业化趋势,在明代一些地方一跃变为商品粮食出口区。方圆几千里的各种名优特产,辐辏荟萃于山陬一隅,这确实很能反映明后期商品的繁茂景象。其他如铁器、瓷品、纸张、食糖……也在由生产它们的原产地源源不断地贩运到全国各地,进入大小城市中的千店万铺,供当地市民消费。

——摘编自杜车别《明朝的灭亡原因和中国古代政治制度的超前发展》

材料三 (1759年)外洋各国夷船到粤贩运出口货物,均以丝货为重。每年贩运湖丝并绸锻等货,自二十余万斤至三十二三万斤不等。统计所买丝货,一岁之中,价值七八十万两或百余万两,至少之年亦买价至三十余万两之多。其货物均系江浙等省商民贩运来粤,转售外夷,载运回国。

——摘编自李侍尧《奏请将本年洋商已买丝货准其出口折》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括宋、明两代商业发展方面的特征。

(2)提取材料三的信息,并结合所学知识分析商人要“贩运来粤”才能“转售外夷”的原因。

(3)结合上述材料,概括影响商业发展的主要因素。

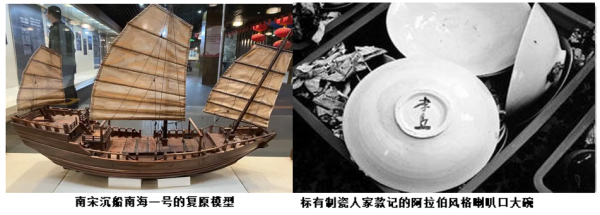

1987牟,“南海一号”沉船在广东阳江海域发现。专家认为,这是一艘宋代在福建沿海建造的“福船”,这种船舶“底尖上阔,首尖尾宽”的结构有利于提高船舶的抗沉性能,适合于远洋航行。

从船头位置和船上所载文物来看,这艘船应该是从福建泉州驶出,赴今新加坡、印度等地和中东地区进行贸易。船内现存的货物以瓷器为主,已发现13000余件。经过考古识别,这些外销瓷主要由江西、浙江、福建的民窑生产。其中相当一部分具有明显的异域风格,专家推测可能是外国人“来样定做”,如棱角分明的酒壶、喇叭口大碗、首饰盒等等。除了瓷器以外,还发现了一万多枚铜钱,时间从汉代到南宋都有。

观察阅读以上的图文,从中可以获取哪些重要的历史信息?