材料一 第二次鸦片战争后,清朝统治者掀起了洋务运动。作为运动代表之一的李鸿章曾说:“中国欲自强,则莫如学习外国利器,欲学习外国利器,则莫如觅制器之器。”基于此种认识,李鸿章创办了江南制造总局、金陵制造局等。随着洋务运动的深入,李鸿章认识到“古今国势,必先富而后能强。”于是,他又先后创办了轮船招商局、上海机器织布局等。李鸿章的所作所为,正代表了地主阶级进行工业化探索所走过的独特发展道路。

——《中国历史》(晚清民国卷)高等教育出版社

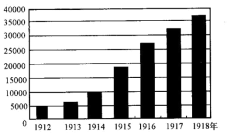

材料二 民国初期南洋兄弟烟草公司(简称“南洋公司”)产品销售量示意

(注:1917年上海厂开工后的产品销售量未计入)

材料三 抗战期间,官僚集团凭借战时专卖制度,利用国家扶持民营企业的低息贷款,兼并民族资本,大发“国难财”。1937年,宋子文趁人之危,以低于市场价格强行买走南洋烟草公司20万股的股票,从而控制这家最大的民族烟草公司。1940年成立的雍业实业公司,由宋氏家族控股,重点经营纺织业。它在两年内投资18家企业,遍布甘陕两省,拥有纱绽10.6万枚,占到战时后方纱绽总数的44.2%。在国统区的工业中心重庆,1943年的871家工厂,停产者达到270余家。

请回答:

(1)据材料一并结合所学知识概括李鸿章等人先后付诸实施的行动。

(2)材料二示意图表明民国初期南洋公司的营业状况,概括这一时期,南洋公司等民族企业得以迅速发展的原因有哪些?

(3)材料三反映了什么现象?其原因有哪些。

材料一 洋务运动中的民用工业,……其本身的资本主义性质已为今日时论所公认。……洋务工业的官督商办和官商合办,官领其总,商出资本,无疑是一种切实的倡率引导。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

材料二 第一次世界大战使中国工商业获得向所未有的发展机会,同时日本在华企业亦获得同样侵略机会,中国的民族经济仍不易与之抗衡,以致归于失败。……中国民族经济之不能前进,以致渐趋衰退,不当尽归咎于外来压力。国内情况之日益恶化,亦为重大因素。……战乱不止,兵额激增,尤为致命打击。

——郭廷以《近代中国史纲》

材料三 20世纪30年代,我国民族资本家范旭东创办了永利化学工业公司南京铔厂(以下简称南京永利铔厂)。该厂产出的化肥不仅填补当时国内生产的空白……被誉为“远东第一”。范旭东深知,“要振兴以农立国的中华,兴办酸事业实是当务之急”“硫酸厂平时可为民用,如国家遭受侵略,立可转为军用,因此绝不能让外国人染指”。

——李沛霖《民国时期远东第——南京永利铔厂影像志》

请回答:

(1)依据材料一,概括指出洋务运动中民用工业的主要组织形式。并结合所学知识,概括洋务运动对中国社会发展的影响。

(2)依据材料二并结合所学,指出一战后中国民族经济“渐趋衰退”的原因。

(3)据材料三指出范旭东的思想抱负。结合所学知识,指出南京永利铔厂创办的有利政策条件。综合上述材料,概括影响近代中国民族经济发展的因素。

材料一 尽管师夷长技的主张遭到强烈反对,但统治者面对着接踵而来、一次比一次严重的内忧外患,为生存计还是不得不实践这一主张。 首先从军事利器的引进仿制逐渐推广深入到全面学习西方机器大工业所需的科学技术学理的层次和阶段。 为了对抗顽固派在基本理论问题上的挑战,终于结晶为“中学为体,西学为用”这一高度概括的理论模式。

——雷颐《取静集》

材料二 泰西之强,不在军兵炮械之末,而在其士人之学,新法之书 。-一其开智学而穷物理也,穷物理而知化也。……今穷物理之本,制电、制雨、制冰、制水、制火,皆可以人代天工,是操造化之权也。 操造化之权者,宜其无于敌也。夫中国今日不变法日新不可,稍变而不尽变不可,尽变而不兴农、工、商、矿之学不可,欲开农、工、商、矿之学,非令士人通物理不可。

——摘编自康有为《日本书目志》

材料三 以人文思想为主的科学传播者,系统展示了科学精神对文化的巨大作用和影响 。通过:彰显科学怀疑和批判的精神, 新文化运动对传统采取了激进的批判态度,“打倒孔家店”一度成为激进的知识分子进行文化革新的口号。通过推崇理性和实证的精神,新文化运动扫除了大量玄学迷信的鬼话,有力推进了民众心智的启蒙。而科学推崇说服而非压服的精神,又为国人解决政治中的分歧提供了一个范例,对中国民主进程产生了深远的影响。

——张焱、郝苑《科学精神的启蒙一新文化运动时期的科学传播》

请回答:

(1)据材料一,指出洋务派学习西方科技有何变化? 直接目的是什么?

(2)据材料二,指出康有为对科技与变法关系的认识。 结合所学知识分析其持这种观点的原因。

(3)据材料三,指出新文化运动所倡导科学精神的内涵及其影响 。

(4)综合以上材料,概括指出先进的中国人科学传播所起到的共同历史作用 。

材料一 1866年,总理衔门模仿外国制定了中国第一面三角形国旗,旗中为正黄色,内绣一条青色飞龙。最初只用于水师官船,后来扩大到外交等领域。1876年,郭嵩焘提议国旗用三角形和黄色不合国际惯例。为此,李鸿章奏请朝廷将三角形改为长方形,颜色和龙纹不变。1888年,御批钦定大清国国旗为长方形黄色青龙旗。

——摘编自肖吟新《清代国旗的故事》

材料二 1912年,参议院认为:“起义之初,沿江各省即以五色旗为国旗。通行既广,全国几已一致;中国多以‘为定数,‘五色’早已贯彻人民心理,‘况民国由五大民族结合,咸于旗色之五亦隐然不谋而合’……友邦公使、外城华侨、函电所通,均以共晓(五色旗)。而外人并有目此旗为虹旗,为中国驱除专制,建设共和,正如彩虹豆天,阴霾尽扫者,可见此旗荣警……着即定为国旗。

——摘编自赵友慈《中华民国国旗考》

(1)根据材料一指出大清国国旗发展演变的趋势,结合所学知识说明其影响因素。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括中华民国定五色旗为国旗的理由,分析五色旗取代黄龙旗的意义。

阅读材料,完成下列要求。

材料一 在洋务运动中,洋务教育是其重要内容。洋务派举办的新式学堂和留学教育,开启了中国近代新教育的历程。洋务派创办的新式学堂有外国语学堂、军事学堂、技术学堂等。19世纪70年代初,洋务派人士在办学实践中认识到,要全面学习西方,就必须选募学生出洋肄业西学。于是,以1872年容间等人率领幼童赴美留学为肇始,开启了公费留学教育的历史。

——摘编自李晶晶《洋务运动与教育体制改革》

材料二 甲午战争失败后,维新派积极推进新式学堂的开办。维新派认为,中国积贫积弱的主要原因是没有良好的教育,为了变法,必先改革教育。从京师大学堂到各省的实业学堂、南洋公学等教学机构纷纷成立。长沙创办的时务学堂和京师大学堂设立后,把经学、理学、掌故学等列为普通学,以高等算学、格致学、农学、矿学、商学、卫生学等实学为专门学。

——摘编自张海鹏等编《中国近代史》

材料三 新中国成立后,大力兴办小学和中学,并开办了工农速成中学和工人夜校,大力度地推行识字教育。1950年12月,人民教育出版社成立,负责统编和出版全国中小学教材,此后不久,中小学开始推行苏联“一纲一本”的模式。高校至1953年完成院系调整,调整的方针是“以培养工业建设人才和师资为重点,发展专门学院和专科学校,整顿和加强综合性大学”。调整后,综合大学主要设文理两类系科,其他分设工、农林、医药、财经、政法、师范、外语、艺术、体育等专门学院。到1957年,高等院校共有323种专业,其中工科183种,占56.7%。而文科、政法、财经各专业所占的比重急剧下降。

——摘编自《中国高等教育的苏联模式——关于1952年的院系调整》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,比较洋务运动与维新变法期间教育改革的异同点。

(2)根据材料三,概括新中国成立初期教育改革的特点,并结合所学知识分析其成因。

(3)综合上述材料,谈谈对教育与时代发展关系的认识。

材料一 1864年,李鸿章说:“中国欲自强则莫如学习外国利器。欲学习外国利器则莫如觅制器之器,师其法而不必尽用其人。”

⑴ 结合所学,分别指出“外国利器”和“制器之器”的涵义。简述该认识给中国社会带来的影响

材料二 19世纪末,张謇创办南通大生纱厂。他说:“我们儒家,有一句扼要而不可动摇的名言‘天地之大德曰生’,这句话的解释就是说一切政治及学问最低的期望是使得大多数的老百姓都得到最低水平线上的生活……这就是号称儒者应尽的本分,我知道我们政府,绝无希望,只有我自己在可能范围内,得尺得寸,尽可能的心而已。”

⑵ 结合所学,概括19世纪末我国经济现代化的特点。

材料三 1992年,邓小平指出:“我们真正干起来是1980年。81、82、83这三年,改革主要在农村进行。84年重点转入城市改革。”他进而号召:“改革开放胆子要大一些,敢于试验,不能像小脚女人一样。看准了的,就大胆地试,大胆地闯。”

⑶ 结合所学,列举20世纪八九十年代中国改革的重要举措。

7 . 近现代以来,世界经济发生了很大变化。阅读图文材料,回答下列问题。

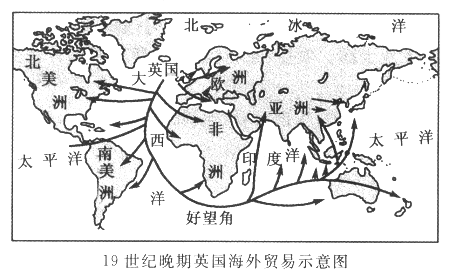

世界正在成为一个经济单位。南北美洲和东欧(与西伯利亚一起)生产原料,非洲提供人力,亚洲提供各种奢侈商品,而西欧则指挥这些全球性活动,并愈益全力于工业生产。

——《全球通史:1500年以后的世界》

(1)依据材料概括世界发生的变化,并指出导致这种变化的历史事件。

(2)观察上图,分析19世纪晚期英国海外贸易的特点及形成的主要原因。

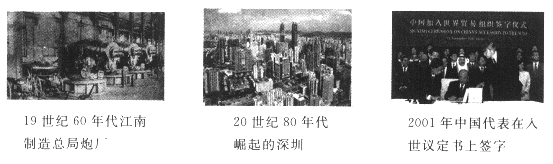

(3)近代以来,中国人为迎接工业文明的挑战、努力融入世界经济大潮而不懈努力。观察下列图片,分别指出与其对应的历史事件及对中国社会的影响。

| 第一阶段 | 第二阶段 |

| 1861年,经恭亲王提议,在北京设立总理衙门 1862年,经恭亲王提议,在北京设立同文馆 1863年,李鸿章在上海开办外语学堂(广方言馆) 1864年,李鸿章在苏州开设一个小型洋炮局;广州开办一所外语学堂(同文馆) 1865年,曾国藩和李鸿章在上海开设江南制造局,附设一个翻译馆 1866年,左宗棠开设福州船政局。附设一船政学堂 1867年,李鸿章开设金陵机器制造局崇厚开设天津机器局 1868年,遣使团往聘列国,以蒲安臣为“办理各国中外交涉事务大臣 1870年,李鸿章将天津机器局扩充为四个厂 1871年,筹划在大沽修筑一西式炮台 | 1872年,经曾国藩和李鸿章提议,派遣30名少年学童赴美国留学。10年间,共有120名学童分四批被遣留洋 1872年,李鸿章支持下开设官督商办轮船招商局 1876年,李鸿章派遣7名官佐赴德国福州船政局选送30名学生和艺徒赴英法 1877年,李鸿章在天津开办开平矿务局 1878年,左宗棠在甘肃创办一个织呢局李鸿章创办上海机器织布局 1879年,大沽与天津间开设电报线路 1880年,李鸿章在天津开办一所水师学堂;李鸿章奏请批准铺设铁路 1881年,开设电报总局;上海至天津的第一条电报线路开通;在天津北铺修20里长的一段铁路;遣10名水师学生出洋留学 1882年,李鸿章在旅顺开筑一座军港和一所船坞 1883年,李鸿章派遣13名水师学生、4名艺徒赴英法德研习造船,13名学生赴英学航海 |

——摘编自徐中约著《中国近代史》

回答:

(1)根据上述材料,概括洋务运动第一阶段的主要内容。

(2)根据上述材料,结合所学知识分析洋务运动的指导思想和局限性。

(3)陈旭麓先生认为,“洋务运动汲取来的西方知识对中国传统社会的冲击,比十次旧式农民战争更大”。谈谈你对此观点的理解。

材料一 第二次鸦片战争后,清朝统治者掀起了洋务运动。作为运动代表之一的李鸿章曾说:“中国欲自强,则莫如学习外国利器,欲学习外国利器,则莫如觅制器之器。”基于此种认识,李鸿章创办了江南制造总局、金陵制造局等。随着洋务运动的深入,李鸿章认识到“古今国势,必先富而后能强。”于是,他又先后创办了轮船招商局、上海机器织布局等。李鸿章的所作所为,正代表了地主阶级进行工业化探索所走过的独特发展道路。

——《中国历史》(晚清民国卷)高等教育出版社

材料二 民国初期南洋兄弟烟草公司(简称“南洋公司”)产品销售量示意图:

(注:1917年上海厂开工后的产品销售量未计入)

材料三 抗战期间,官僚集团凭借战时专卖制度,利用国家扶持民营企业的低息贷款,兼并民族资本,大发“国难财”。1937年,宋子文趁人之危,以低于市场价格强行买走南洋烟草公司20万股的股票,从而控制这家最大的民族烟草公司。1940年成立的雍业实业公司,由宋氏家族控股,重点经营纺织业。它在两年内投资18家企业,遍布甘陕两省,拥有纱绽10.6万枚,占到战时后方纱绽总数的44.2%。在国统区的工业中心重庆,1943年的871家工厂,停产者达到270余家。

(1)据材料一概括李鸿章等人的主要主张。材料表明他们先后付诸实施的行动有哪两大类?他们“所走过的独特发展道路”对中国社会有何积极影响?

(2)材料二示意图表明,民国初期南洋公司的营业状况如何?这一时期,南洋公司等民族企业得以迅速发展的原因有哪些?

(3)材料三反映了什么现象?据材料三分析其成因。

留学是国际教育交流的重要途径。近代中国曾出现三次留学大潮,留学生西赴欧美,东渡扶桑,对近代中国社会产生了深远影响。

材料一1872年8月,包括詹天佑在内的30名幼童乘船离上海赴美,成为中国近代第一批留学生,成为当时国人“睁眼看世界”的先锋。1870年,经曾国藩同意并向清廷奏准,又与李鸿章磋商,制订了《挑选幼童前赴泰西肄业章程》十二条,最终,分四批各30名幼童赴美留学。留学生除了学习军政外,不少是学习机械、造船、铁路、采矿、邮电、农业、医学专业的,从而为中国培养了第一批实业人才。

第一批留学生在“轮船招商局”门前的合影

材料二在1896年派出第一批13名留日学生后,赴日留学日渐成风。据统计,1901年为280人,1902年9月为614人,1903年增至1300人,到1906年11月猛增至8000多人。数万留学生中,除20岁左右的年轻人居多之外,也不乏老翁、幼童和女子。大多学的是军事、政治等课程。留学生中有黄兴、秋瑾、陈独秀、鲁迅等人。

材料三中国近代史上兴起的第三次留学热潮,当时国家正处于北洋军阀黑暗统治时期,“人们感到痛苦彷徨”。法国是资产阶级自由、民主、平等思想的摇篮,于是大批“输世界文明于国内”的人们,形成了“留法勤工俭学运动”。五四运动前,留法学生不足200人,1919—1920年间,增至近1600人。这次留学热潮的最大特点是,他们把“俭学”和“勤工”、教育和生产劳动有机结合起来,“以自己的实践对传统的留学教育进行了观念、内容和形式等方面的根本性变革,开创了中国留学教育的新纪元”,涌现了一大批信仰马克思主义的新型知识分子,如周恩来、蔡和森、邓小平等。

——摘选自李玉民《中国近代留学的三次热潮》

结合材料及所学,回答问题:

(1)概括三次留学学习的主要内容有何不同?

(2)结合时代背景,分析三次留学的学习内容为何有此变化?

(3)谈谈三次留学大潮对近代中国社会的影响。