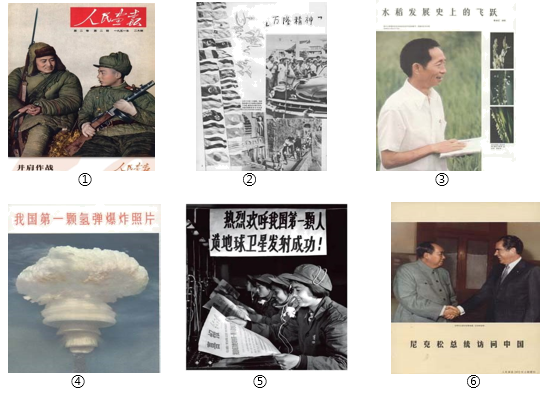

《人民画报》创刊于1946年8月,以摄影图片的方式报道当时的重大事件,新中国成立后成为国家画报。下列图像资料选取于《人民画报》:

结合所学,对材料二中的图片进行分类并写出序号。任选一类,自拟题目并加以阐释。(要求:观点正确,史论结合,逻辑清晰)

材料 1950年9 月《人民音乐》于北京创刊,由中国音乐家协会主办,该刊以“音乐评论”为主,其中包括理论研究,音乐知识、活动、报道等内容。解放初期,音乐界围绕民族传统的“土唱法”和欧美技法的“洋唱法”展开争论。1956 年,文艺界积极贯彻“创造社会主义的民族的新文化”这一思想任务,就民族传统唱法和西洋唱法的结合及发展展开讨论,最终达成“相互学习,相互补充”的共识。除此之外,《人民音乐》频频发表文章,探讨“音乐与政治””生活与技巧”“内容与形式”“创作与批评”等关系,一些人认为生活经验在音乐创作中起决定性的作用,作曲家贺绿汀则指出体验生活“必须与具体业务相结合才能收效最大”。贺绿汀主张音乐是最需要技术锻炼的艺术,一些人则主张“当前音乐创作中政治水平不高是极其严重的问题”。20世纪60年代,《试论音乐“革命化”和“民族化”"“群众化”的关系》,指导了新的艺术风向。20 世纪80年代,以“主旋律”为代表的官方艺术,以大众、流行艺术为代表的民众艺术,以“学院派”为代表的“精英艺术”三足鼎立,音乐界也从此进入了一个思想解放的时代。

——摘编自张雯雯《人民音乐>与 中国当代音乐批评(1950-2010)》

(1)根据材料与所学知识,分析新中国成立后影响我国音乐发展的因素。

(2)根据材料与所学知识,围绕“文艺与时代”展开论述。(要求: 史论结合,论证充分,表述清晰)

材料一 晚清留俄教育兴起于19世纪末,在20世纪初期得到很大发展。1896年12月,总理衙门鉴于同文馆学生“临时传述,而洋人茫然不解者"提交了"奏派学生出洋片"一折,由同文馆向英、法、俄、德四国使馆各派学生四名,由政府承担学生学费与生活费,进行语言的进修。1902年,光绪发布上谕,号召“选择明通端正之学生筹给经费派往西洋各国考求专门学业,务期成就真才以备任使"。于是,总理衙门、学部、邮传部选派学员赴俄学习铁路、法政、矿务和商业等专门学科。湖北总督端方认为选派留学生对于地方的发展具有重要意义,他首开地方派遣留俄学生之先河。1905年以后,留学成为知识分子入仕的一条捷径,自费留俄人员的比例大为增加。

——摘编自张泽宇《晚清留俄教育述论》

材料二 新中国成立前夕,刘少奇率中国共产党代表团访问苏联期间,表述了希望派遣考察团或者留学生赴苏学习的愿望。1951年新中国开始大规模的向苏联东欧国家派遣留学生,当年实际派出留学生380名,其中留学苏联学生375名。第一批留苏学生专业主要集中于卫生、水利、轻重燃料工业、教育、交通运输等行业上,他们中的一些人日后在各自的工作岗位和研究领域中作出了卓越的贡献。首次派遣留苏学生主要分为两类,第一类是侧重基础理论学习的大学生,第二类是侧重理论和实践的进一步钻研的研究生,随后增加了偏重于实际技术的掌握和使用的实习生和赴苏进修的高校教师。

——摘编自周尚文、李鹏《新中国首批派遣留苏学生的历史考察》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括晚清留俄教育的变化,并简析其原因。

(2)根据材料并结合所学知识,分析新中国留苏的特点及其意义。

材料一 随着文艺复兴和宗教改革的发展,特别是1648年宗教战争的结束,西欧社会涌现了一大批诸如达·芬奇,哥白尼、培根、开普勒,伽利略、哈维、牛顿等在科学史上占有重要地位的人物。自然科学的兴起推动了科学教育的发展和一批新型中等学校的创办。同时,一批富有远见卓识的思想家,如拉伯雷、培根、弥尔顿、配第、夸美纽斯,康帕内拉、安德里亚、洛克等,在他们的著作中也积极倡导科学教育,要求学校扩充实用知识,改进教育和教学方法。这种思想无疑反映了近代西方教育科学化的发展趋势。

——摘编自吴于廑、齐世荣主编《世界史·近代史编(上)》

材料二 1982年颁布的《全面开创社会主义现代化建设的新局面》首次将教育作为社会主义现代化建设的战略重点写入执政党的大会决议,这标志着“教育现代化”被正式提出。1983年,“教育要面向现代化,面向世界,面向未来”的提出将教育现代化推升至新高度。《中共中央关于教育体制改革的决定》(1985)系统地阐明了改革的两大主题,即管理体制变革与教育结构调整,这为教育现代化的推进提供了体制和结构层面的支撑。1993年出台的《中国教育改革和发展纲要》提出“坚持教育优先发展战略、培养德智体全面发展的建设者,加大教育的开放力度、要敢于创新”,为21世纪初我国教育发展做出了总体谋划。《面向21世纪教育振兴行动计划》(1999)开宗明义地规划了高层次创新人才的培养目标、一流大学的建设并且吹响了高等教育大众化的号角。1999年《中共中央、国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》发布,其中素质教育的提出是加快教育现代化建设的又一有力抓手。

——据曲铁华《新编中国教育史》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概述17世纪西方科学教育兴起的原因,并说明其对欧洲的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出新时期中国教育的演进趋势,并简析其原因。

| A.适应了社会主义现代化的需要 | B.体现了人民体育的本质 |

| C.标志中国现代体育制度的完善 | D.推动了民族体育国际化 |

| A.对外开放孕育社会创新活力 | B.民族平等政策推动思想解放 |

| C.社会变革助推传统文化复苏 | D.市场经济繁荣决定文艺风尚 |

材料一 在列强大炮的开道下,以及随之而至的文化侵略中,传统的教育制度和框架由于其固有的根深蒂固依然存在和维持着。伴随着洋枪洋炮而至的宗教活动所产生的宗教教育。随着中国殖民地、半殖民地的不断深化,宗教教育在实际上常常体现着教会教育。鸦片战争后“睁眼看世界”的一批思想家和官员们满怀爱国情结,疾呼和呐喊,他们都开始了对中国传统教育的反思。在这些思想先导的奠基下,到了世纪年代末,开始了真正西方意义上的中国“西学”,亦即出现了完全参照西方学校所开办的学校,对中国教育产生了重要影响。

——摘编自高山波《论中国近代教育主题的嬗变》

材料二 中华人民共和国成立以后,确立了中国共产党对高等学校的领导,建立了政治工作机构,开设了马列主义课程,明确了高等教育为工农开门,为生产服务的方向。从1952年起,教育部规定大学从一年级开始采用苏联教学计划和教学大纲。组织教师翻译苏联教材,成立教研室。另外,批判了“通才”教育和理论脱离实际的思想,明确高等教育的任务是培养高级专门人才。1952年下半年开始在全国范围内进行了院系调整。到1966年以前,我国初步形成了一个包括基础学科、技术学科、社会学科、艺术、体育、外语、师范教育的高等教育体系。

——摘编自顾明远《中国高等教育传统的演变和形成》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括近代中国前期教育出现的变化。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出新中国初期高等教育发展的特点,并简析其意义

| A.揭开了城乡经济体制改革的序幕 | B.保障了科教兴国战略的有效实施 |

| C.体现了政府对科研投资持续加大 | D.反映了经济责任制影响逐渐增强 |

| 学校数(单位:所) | 在校学生数(单位:万人) | |||||

| 小学 | 中学 | 高等学校 | 小学 | 中学 | 高等学校 | |

| 1949年 | 27 476 | 66 | 41 | 193 | 3.89 | 1.77 |

| 1998年 | 34 480 | 4 635 | 303(含两所 民办高校) | 951 | 571.5 | 51.4 |

据表格中的数据概括新中国成立以来教育的主要变化。这些变化的主要推动因素有哪些?

| A.经济水平的提升 | B.科技发展的需要 |

| C.世界潮流的推动 | D.对外政策的改变 |