材料一 农书在春秋战国时期已经出现,南北朝时期的《齐民要术》系统总结了北方旱作农业精耕细作的经验,是代表当时中国和世界最高水平的农学经典,宋代的《陈旉农书》第一次总结了南方农业技术的成就。元代的《农桑辑要》《王祯农书》囊括了南北方农业科学技术的精华,明代的《农政全书》首次增加屯垦、水利、荒政等内容,并收录了西方水利著作,是传统农学中继承与创新相结合的集大成之作。近代西方农业科学传入之前,中国农书估计达千种之多,内容涵盖了农业生产的各个方面。

——摘编自卢嘉锡总主编《中国科学技术史》

材料二 1900—1903年,罗振玉编纂刊印了《农学丛书》。该丛书汇集了中国古代农书和部分国外农书,反映了中国传统农学的发展趋向。1924年,万国鼎等人编著的《中国农书目录汇编》是第一部对中国古代农书进行系统分类编目的著作,中华人民共和国成立后,农业部于1955年提出整理祖国农业遗产,决定在南京农学院设立中国农业遗产研究室.该研究室成立后,先后编纂出版了《中国农学遗产选集》《氾胜之书辑释》《陈男农书校注》等书,得到了英国著名科技史专家李约瑟的高度评价:后来、研究室又以古代农书为主要资料,编写了中国首部综合性农业科技史著作—《中国农学史》。该书的出版引起了国内外学术界轰动,被誉为农史学科领域的里程碑。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代农书编写发展的表现,并分析其发展的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,归纳清末以来农书整理变化的特点。

材料一 明代处于中国历史上第四个气候寒冷期,后期异常干旱。入境外国人士的增加,使我国从未有过的传染病也开始流行。1408至1644年间,各地发生的大瘟疫达26次之多。瘟疫等传染病的流行,促使瘟病学说得到发展。中医内科理论建立在《伤寒论》之上,隋代巢元方《诸病源候论》里记载了瘟病的传染性特征。宋元以来,医家从论症、治法方面对伤寒与瘟病加以区别。明清之际吴有性著《瘟疫论》,提出“戾气说”,认为瘟病是戾气所致,由口鼻传入,进而指出戾气有不同类型,并能产生不同疫病。经过清代名医叶桂、薛雪等人的努力,瘟病学说逐渐建立起体系。

(1)概括瘟病学说的演变历程;指出瘟病学说在明清时期形成体系的原因。

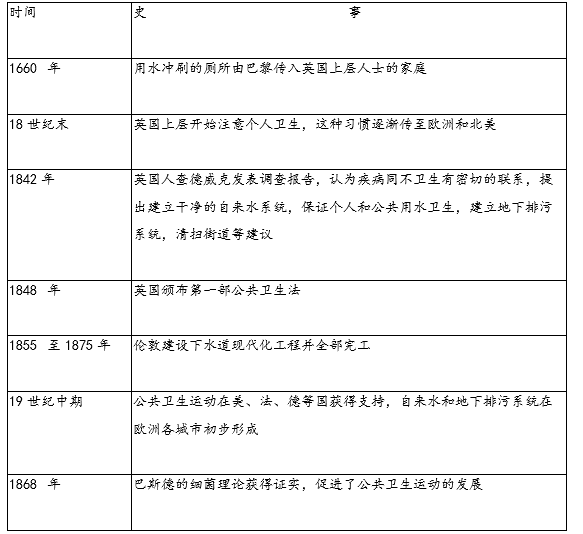

材料二

(2)归纳近代资本主义国家卫生与健康的成就;并结合所学分析其背景。

材料一 (汉代)发明创造不计其数,从天文数学到农田水利,从烧砖制瓦到驾车造船,到处都闪耀着智慧的光芒。更无须提出丝织、造纸、冶金、制瓷等世人普受其惠的诸多贡献了,这些成就均有力地推动了人类文明的进程。所以很多方面,中国的物质文化是领先的。

——《孙机:中国古代物质文化是中国人的骄傲》

材料二 中国古代在工程技术领域确实相对同时期的其它国家水平较高,但这些成就都是建立在工匠的经验之上的,没有从科学层面进行总结、归纳。如明朝的造船业发达,那是工匠代代相传的手艺使然,但工匠并不懂得浮力定律。建筑学也同样如此,中国古代工匠不懂得结构力学、材料力学。

——摘编自《国家人文历史》

(1)依据材料一、二,概括中国古代制造业的特点,并结合所学知识分析造成中国古代制造业逐渐衰落的因素。

材料三 早在工业革命的准备时期,普鲁士政府组织成立了技术委员会,颁布了专利法……19世纪30年代制定了铁路法,以加强对铁路建设的统一规划、指导和监督。

工业革命初期,德国一方面积极引进英国先进技术,另一方面努力发展教育,国民科学文化水平显著提高,文盲率降低到欧美各国的最低水平,还培养出一大批像西门子那样集企业家、科学家和工程师于一身的优秀人才,获得了发电机、电炉、电车等一系列重大发明。到19世纪70年代末工业革命结束时,德国不仅在生产技术上消除了与英国的差距,而且在电气、化学等新兴工业方面超过英国,走在了世界的前列。

——《世界近代史资料选辑》

(2)结合材料三及所学知识,简要分析德国制造业迅速发展的原因及对德国经济的影响。

材料四 在建国之后的29年中,中国模仿苏联的计划经济体系建立了较为完整的制造业体系,通过“三线建设”,军工制造业建立了一定基础。但是,当时的中国制造业更多地是制造工业产品,在消费品制造方面,只能提供基本的生活保障。

八十年代,国营企业还是中国制造业的绝对主流,一些军工企业开始生产民用产品。“三大件”不断变迁,电视机、洗衣机、电冰箱逐渐成为所有家庭的必备电器,食品和各类消费产品的品种逐渐丰富。而这十年,中国市场的特点是供不应求。

90年代初至20世纪末,国家充分鼓励民营经济的发展,成就了一大批民营企业家。巨大的中国市场吸引了大批国外制造企业进入中国,中国开始有了外资、合资和合作企业,中国的低成本后发优势逐渐显露,国际贸易开始节节攀升,国内市场逐渐繁荣。内地和沿海地区的制造业,乃至整个区域的经济实力的差距逐渐拉大。

21世纪初至现在,中国制造业融入世界,众多出口导向型制造企业充分发挥低成本优势使“Made in China”闻名全球,国内一些优秀制造企业也开始走向世界领先行列。但与世界先进水平相比,中国制造业仍然大而不强,转型升级和跨越发展的任务紧迫而艰巨。

——摘编自《剧变中国:改革开放三十年制造业发展史》

(3)阅读材料四,结合相关时代背景,对材料蕴含的历史信息进行解读。

要求:提取信息充分;总结和归纳准确、完整;解释和分析逻辑清晰。

材料一 《秦律》规定偷窃别人桑叶,价值不到一钱,要罚三十天劳役。刑罚主要分三类:一是死刑,通常有弃市、枭首、腰斩、车裂、磔。二是肉刑,有黥、劓、刖、宫和笞。三是徒刑,一年至五年。另外,有野蛮的连坐法和族刑。

《唐律》有造意(主谋)从重、随从减轻、犯罪者自首可酌情减免、区分故意和过失,以及累犯加重等规定。死刑分绞、斩两等。允许除十恶以外的其他罪以钱赎罪。还对老、幼、废疾和妇女在一定条件下减免刑罚。

——摘自陈光中《我国古代刑法的演变》

(1)归纳《秦律》和《唐律》的各自特点及其对政治走向产生的影响。

材料二 隋及初唐时重新建立起大一统的帝国并且使之更为完善,接下来100年间的和平与繁荣使唐时国力大大超过了汉朝,同时制度和文化也取得了突破性进展,而这一进展反过来又推动了国家的全面发展。

长安城中云集了各国的商人和使节,他们也把各种宗教带到了中国。……如朝鲜半岛各国几百年间均受到唐朝的很大影响。再如锡兰于668年建国后几乎成为一个具体而微的小唐朝。日本在7至8世纪仿照唐代风格建造的一些佛寺至今完好,还能使我们对当时讲求简洁、均衡的建筑风格多少有些认识。

——费正清《中国:传统与变迁》

(2)结合所学知识指出隋唐在政治制度和科技领域取得的“突破性进展”。

(3)依据材料二概括唐朝对世界文明的影响。

5 . 科学揭示规律——科学解放思想——科学救国兴国

材料一先秦时期,中国人观测星象,主要是为生活生产服务,往往只描述观测结果。商周时期留下了世界上最早关于日食、月食的记录。战国时期的天文学家石申,利用赤道坐标记录了八百多颗恒星的位置。后人保留下来的《石氏星表》是世界上最早的星表。

古希腊人带着超然的心态观察天象,试图探索宇宙的本质。公元前2世纪,天文学家希帕克斯利用天球的模型对星座进行观察,制订了一个不少于850颗恒星的星表。这是西方第一个星表。他还编制了太阳月亮运动位置表,能够预报日食和月食。

(1)依据材料一,概括古代中国与希腊在天文学研究方面的异同。

材料二“他(哥白尼)用这本书……来向自然事物方面的教会权威挑战。从此自然科学便开始从神学中解放出来……科学的发展从此便大踏步地前进。”

“大自然和大自然的法则藏匿于黑夜之中;上帝说,让牛顿出世吧!于是世界一片光明。”

“以达尔文著作的出版为界,在此之前是传统基督教世界观的思想意识占据着统治地位。那种世界观得到了圣经权威的认可,……认为动植物物种是各自分别被创造出来的,而且自它们产生以来就从来不曾改变过。”

“在我们这一时代的物理学家中,爱因斯坦将位于最前列。他现在是,将来也还是人类宇宙中有头等光辉的一颗巨星。”

(2)阅读材料二,模仿示例,简述以上科学家的主要成就,并从思想解放的角度阐释其影响。

示例:16世纪,哥白尼提出日心说,否定了教会所鼓吹的地心说,使自然科学逐渐从教会的控制下解放出来,得到独立的发展。

材料三林则徐是近代中国开眼看世界的第一人,魏源提出“师夷长技以制夷”的主张。他们认为“夷之长技有三:一战舰,二火器,三养兵练兵之法。”

洋务运动以兴建实业为主要内容,还有组织地翻译了《克虏伯炮说》《兵船汽机》《代数术》《电学》《化学鉴原》《地学浅释》等大量西方科技文献。

维新运动期间,严复通过翻译《天演论》《原富》(即《国富论》)《法意》(即《论法的精神》)等著作,把进化论、西方古典经济学和政治理论等介绍到中国。

新文化时期的知识分子进而将科学作为一个整体升华为一种普遍的规范体系,一切都必须按科学原则形式,都必须以科学的原则加以裁决。

(3)依据材料三,结合所学,以“近代中国人对科学含义认识的变化”为题,进行解读。

要求:提取信息充分;总结和归纳准确、完整;解释和分析逻辑清晰。

6 . 中华医学源远流长

材料一中土医书,方论浩繁。每论一病,必浮举阴阳五行,缠绕不休;每用一药,必为色香形味,分配脏腑。更或高谈脉理,妄事神巫。盖中土风俗,平日视医学为末技,待医士如贱工。

——(英)合信《医学五种》(1858年)

(1)阅读材料,概括阻碍传统中医发展的因素。

材料二清朝末期,西医越来越多地进入到中国人的生活中。1903年,清廷颁布《奏定学堂章程》,设立1门中国医学和16门西医学科,但将前者列为首位。一些顽固中医“既不愧不学无术,以人命为草菅,反而造谣诽谤,大有不与西医两立之势”。

民国初年,蔡元培、鲁迅等把中医学当作文化糟粕加以反对。1919年,民间成立“中医改进研究会”,系统整理中医学说,吸收西医科学改进中医。1929年,国民政府教育部通令:“中医学校讲授与实验既不以科学为基础,故不在学制系统之内。”

建国后,第一届全国卫生会议提出“实现中医科学化。”1958年,《人民日报》社论指出“大力开展西医学习中医运动,实现卫生工作全面大跃进”。60年代后期,中医被称为“复古倒退”,大批中医教学、研究机构被取消。1980年,《人民日报》社论肯定了“中医、西医和中西医结合都要大力发展”。1982年,“发展现代医药和我国传统医药”被写入宪法。

(2)阅读上述材料,以“挑战与发展”为主题,对中医的变迁进行解读。

要求:提取信息充分;总结和归纳准确、完整;解释和分析逻辑清晰。

材料一:宋代占主流地位的依旧是雅文学,即士大夫文学。不过,俗文学的存在也是不可轻视的。俗文学的代表是话本小说。那时,俗文学从原来的反映乡村生活为主转向市镇,其内容有灵怪神话、江湖豪侠、名人轶事,也有市民生活、男女相悦等“为市井细民写心”之作。

材料二:在14~16世纪的法国和意大利,宗教音乐占重要地位,世俗音乐则逐渐流行。当时,音乐家常常用音乐手法描绘生活中的情景,多声部的歌谣逐渐成长,旋律越来越富于个性。意大利的“牧歌”是其中的代表,歌词常选用但丁和彼特拉克等人的诗作,描绘少年与牧女的爱情,体现人与自然的关系。当时,在市民的家庭中和朋友的聚会中常常有音乐活动,他们将音乐当作一种高雅的消遣形式。

材料三:17世纪以来,欧洲画师以来华传教士的记载为素材,绘制了不少有关中国的图画。其内容包括宫殿、桥梁、民居、生产工具、乐器、船只等等。

(下图:18世纪意大利铜版画,“带有欧洲建筑风格的皇宫午门”)

19世纪中叶以后,西方报纸、画刊对中国情形的描绘越来越多,如详细的北京城市格局、皇家园林、城市街景;科举考试、士绅家庭生活、市集摊贩、市民观看西洋镜、北京人的“下午茶时间”、中国的节日;联军进入北京城、缴付战争赔款、天津炮台、清军形象;此外还有天津的使馆、天主教堂、教会学校、演出英国戏剧的汉口剧院等。

(下图:1879年的美国报纸,“野蛮的穷人无法理解我们文明共和国形式的政府”)

(1)根据材料一和所学,概括宋代俗文学的特点,并指出其时代背景。

(2)根据材料二结合所学,指出14~16世纪欧洲世俗音乐的实质,及其对欧洲社会发展的影响。

(3)阅读材料,结合所学,以“西方画师笔下的中国形象”为题,解读上述现象。

要求:提取信息充分;总结和归纳准确、完整;解释和分析逻辑清晰。

有人否定中国对指南针的发明权,主张它是阿拉伯人发明的。但是,9世纪的中国文献中已记载:“磁者母之道,针者铁之戕……针之指南北,顾母而恋其子也”;北宋的文献中提到:朝廷规定“舟师(领航员)……阴晦观指南针”。1985年发现的宋墓中出土一瓷俑,其手里拿的就是罗盘。

图A 图B

(图A为拍摄的瓷俑,图B为对瓷俑的临摹图)

阿拉伯文献中关于磁石的记载最早出现于11世纪,有关指南针的记载出现于13世纪前半叶。在阿拉伯人的记载中,阿拉伯船长使用的海上导航仪器,与北宋《武经总要》中记载的指南鱼是一样的,且阿拉伯人在船上放置指南针的位置也与宋朝船上的位置一致。

——摘编自潘吉星《中国古代四大发明——源流、外传及世界影响》

(1)以上材料中,关于指南针的发明权问题,作者的观点是什么?作者是怎样论证自己的观点的?

“进化论”在近代中国

1895年,严复发表《原强》简要介绍了达尔文学说,进化论自此传入中国。1898年,他翻译的《天演论》正式出版,举国震动。该书译自英国生物学家赫胥黎《进化论与伦理学》一书,但其译述不是纯粹直译,而是有评论、有发挥。他简略了原著中有关生物进化方面的论述,把达尔文理论转入社会政治领域,阐述了“优胜劣败、弱肉强存”也是人类社会发展的规律等思想。康有为、梁启超均深受影响。庚子、辛丑之后,“优胜劣败”之理“给了无数人以绝大的刺激。”辛亥革命前的十多年中,《天演论》发行了30多种版本。革命党人也利用生存竞争理论宣传西方资产阶级学说。邹容在《革命军》中就明言:“革命者,天演之公例也。”1920年代,达尔文原著的翻译出版和介绍其学说的著作大量出现,才使中国人对达尔文学说有了比较正确的认识。

(2)结合所学,以“中国人对进化论的认识”为主题对材料进行解读。(要求:提取信息充分;总结和归纳准确、完整;解释和分析逻辑清晰。)

9 . 《管子·地图》是中国最早的地图专篇,“举错知先后,不失地利,此地图之常也。”阅读下列材料,回答相关问题。

东西方地图的编绘和地图学的发展,明显地反映出地理环境的差异及生产生活的需求。古希腊学者托勒密编著地理学著作八卷,其中六卷都是用经纬度标明的地点位置表。多数的地点位置,是根据对本初子午线和平纬圈之间的距离计算出的。魏晋时期,中国的制图学家裴秀编制的《禹贡地域图》和《地形方丈图》中系统地总结出“制图六体”,为分率(比例尺)、准望(方向,用以确定地貌、地物彼此间的相互方位关系)、道里(距离)、高下(地势起伏)、方邪(倾斜角度)、迂直(实地高低起伏与图上距离的换算),这为中国后世的地图绘制奠定了科学基础。16世纪后的欧洲天主教积极向海外拓展,出现了基督教历史上继唐、元之后在中国传教的第三次浪潮。随后,在法国的地形图上、在中国的《大清一统舆图》上,东西方两个体系的制图要素同时出现了。

(1)依据材料,归纳古代东西方对绘图技术的贡献。结合所学知识,说明16世纪后在中、法地图上同时出现东西方两种要素的原因。

《海国图志》初刊于1842年,它一方面延续着中国传统的图志体例,是一部附有全新的世界各国地图的、五十卷本巨大篇幅的地志书,另一方面又摒弃了九州八荒、天圆地方的旧观念,树立了“五大洲、四大洋”的新的世界史地观。1845年清朝官员叶子佩绘制的《万国大地全图》“经度以京师为第一度”。1864年湖北官书局出版的《全国直省府厅州县图》,内容以康干内府舆图为蓝本,以半官半民的形式出版,打破了纯官方编制、收藏地图的传统。1886年陈兆桐绘制《万国舆图》“原照英国舆图绘译,所有经纬,仍照原图以格林威治为中线”,书中的“五大洲各国大事表”,以民主、君民共主、君主将当时全球57个“自主”国家分为三类。近代中国第一次民间公开出版的地图是1903年武昌舆地学会出版的《中外舆地全图》。1906年由清朝学者周世棠、孙海环编辑《二十世纪中外大地图》,被称为民间刊行四大全国地图集之一。

——摘自陈潮《中国近现代地图出版概况》

(2)依据材料,归纳近代中国地图绘制的特点。结合所学知识,分析影响近代中国地图发展演变的因素。

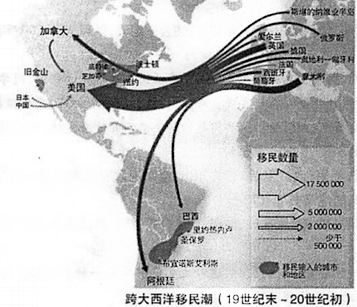

伴随着分类和统计技术的进步,地图开始多角度地展现传统实力的各个要素。如人口地图、资源图、军备图等。上图是根据19世纪末到20世纪初跨大西洋移民潮所做的示意图。20世纪初和20世纪的30年代移民潮出现断断续续的现象。二战后出现了大规模到欧洲寻找工作的场景。到20世纪70年代,几乎所有西方国家都对外来移民关闭了大门,这种突然关门政策打断了传统的移民流动。

——【法】玛丽·弗朗索瓦·杜兰等《全球化地图》

(3)依据图文材料并结合所学知识,对19世纪末以来的移民变化做出相关分析。

材料 东汉时期西域僧人安世高、支谶等到洛阳,翻译佛经多种。魏晋时期名僧鸠摩罗什和真谛分别在北方和南方传教译经,唐朝玄奘从天竺回国后译经75部,与鸠摩罗什和真谛并称古代三大翻译家。

1862年成立的同文馆是中国官方的第一所综合性的外语学校和翻译机构。译书内容以世界知识为主,自然科学的译著也有一些。上海江南制造局翻译馆共译书158种,其中史志、公法、教育方面18种,军事32种,商学8种,科技90种。此后,沿海地区相继仿行……从中央到地方,自上而下地形成了一个官方译书系统。

19世纪末至20世纪初年,商办民间私家出书剧增,译书不再由官方译书机构所专营。1897年梁启超开办大同译书局。梁启超说:“本局首译各国变法之书,及将变未变之际一切情形之书,以备今日取法。”1900年留日学生成立了译书汇编社等,仅1901至1904年间,就译出各国史志以及哲学、法政、教育、外交、兵制、农政、矿务、工商、理化、卫生等各类书籍533种。冯自由称译书汇编社“所译卢梭《民约论》、孟德斯鸠《万法精神》、斯宾塞《代议政治论》等,促进吾国之民权思想,厥功甚伟。”

根据材料并结合所学解读中国古代到近代译书的变化历程。

要求:提取信息充分;总结和归纳完整、准确;解析和分析逻辑清晰。