| A.推翻满清王朝统治 | B.结束军阀混战的局面 |

| C.推进国人思想觉醒 | D.传播马克思主义学说 |

| A.沉重打击了封建专制主义 | B.动摇了传统儒学的正统地位 |

| C.促进了马克思主义的传播 | D.推动了五四运动的历史进程 |

| A.全盘否定了儒家的全部学说 | B.把西学中源作为指导思想 |

| C.发掘了传统文化的现代价值 | D.存在较为多元的学术流派 |

材料一 唐朝时儒释道虽然互有消长,但基本上处于并用的状态。孔颖达等人受诏编撰的《五经要义》,成为每年明经考试的依据。开元中天下寺庙总计5358所,至武宗时增至四万余所。唐代著名画家尉迟乙僧原是于阗(注:古代西域王国,居民属于操印欧语系的吐火罗人)贵族,画作受到广泛欢迎,“凡画功德、人物、花鸟,皆是外国之物象,非中华之威仪”。

——摘编自袁行霈《中华文明史》

材料二 独立自主之人格以上,一切操行,一切权利,一切信仰,唯有听命于各自固有之智能,断无盲从隶属他人之理。非然者,忠孝节义,奴隶之道德也……国人而欲脱蒙昧时代,羞为浅化之民也,则急起直追,当以科学与人权并重。

——陈独秀《敬告青年》(1915年)

(1)学者们认为,唐文化具有兼收并蓄的特点。请依据材料一及古代中国政治文明的相关史事对此予以肯定性论证。

(2)概括材料二中陈独秀给青年提出的修身建议。结合所学知识,试从文化交流与碰撞的角度说明这些建议的积极作用。

| A.反对封建迷信 | B.抨击封建专制 | C.传播社会主义 | D.弘扬民主科学 |

| A.封建迷信成为思想主流 | B.思想启蒙需要更加深入 |

| C.新文化运动成效不显著 | D.北洋军阀意图加强专制 |

| A.帝制时代的旧思想阻碍共和实现 |

| B.先进知识分子开始挽救民族危亡 |

| C.洗刷帝制思想逐渐成为国民共识 |

| D.拯救国民思想已经成为当务之急 |

| A.倡导民主科学 | B.希望新青年自主进步 |

| C.反对愚昧迷信 | D.追求新文学平易新鲜 |

| A.工业化的开启困难重重 | B.戊戌变法促成制度变革 |

| C.民主共和观念深入人心 | D.传统儒家思想根深蒂固 |

材料一 近代中国历史的主题及其解决的道路,取决于近代中国的社会性质。近代中国没有按照正常的发展规律从封建社会发展到资本主义社会,而是走上了属于资本主义体系的半殖民地半封建社会道路,这是资本主义与封建主义相结合的结果。压迫和阻止近代中国社会向前发展的主要东西是帝国主义国家的资产阶级和中国的地主阶级。

——苑书义《论近代中国的进步潮流》

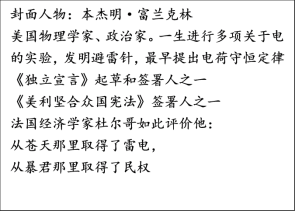

材料二

材料三 “三年以来,吾人于共和国体之下,备受专制政治之痛苦。……共和国体果能巩固无虞乎?立宪政治果能施行无阻乎?以予观之,此等政治根本解决问题,犹待吾人最后之觉悟。……吾敢断言曰,伦理的觉悟,为吾人最后觉悟之最后觉悟。”

——陈独秀《吾人最后之觉悟》

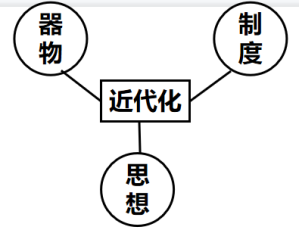

(1)根据材料一,指出近代中国民主革命的主题是什么?提出这一主题的依据是什么?(2)根据材料二并结合所学知识,指出图中人物在探索国家出路上进行了哪些实践?他们的实践有何共同局限性?

(3)根据材料三并结合所学知识,陈独秀是如何思考国家出路的?综合以上三则材料,概括近代中国人民学习西方、探索国家出路历程的趋势。)