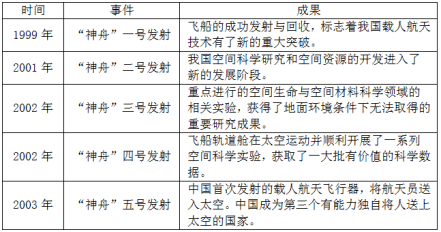

材料一 中国载人航天技术的发展历程

——摘编自石磊主编《放飞神舟:中国首次载人航天工程纪事》

材料二 坚定实施科教兴国战略,加快建设创新型国家,这是符合新时代国情,在新的更高水平上提升综合国力的必然选择,是在国际竞争中从跟随者到领跑者,实现兴国强国目标迈出的又一个坚实脚步。具体说来,实施科教兴国战略,有利于促进经济的发展和社会的全面进步,满足人民日益增长的美好生活需要;有利于增强我国的综合国力,提高我国的国际地位。

——摘自《十九大报告关键词》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出首次完成载人航天的飞行器和航天员。从材料一中你能得出怎样的认识?

(2)根据材料二并结合所学知识,谈谈实施“科教兴国”战略的意义。

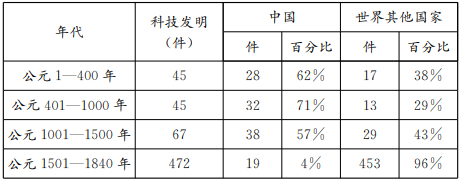

材料一 中外科技发明成果比较表

——摘编自罗伯特・坦普尔《中国发明和发现的国度》

材料二 1949年11月,新中国政府建立起中国规模最大的综合性自然科学研究中心一中国科学院。1956年,为响应党中央“向科学进军”的号召,由周恩来总理亲自领导成立了科学规划委员会,制定了我国第个科学技术发展规划。同时,各省、地市、县逐级根据自己的条件相继成立了科学技术委员会。“文化大革命”时期,我国科学技术事业受到了严重的冲击。1978年全国科学大会通过了《1978-1985年全国科学技术发展规划纲要》,这标志着我国科学技术事业重新回归到健康发展的轨道上。1995年,中央召开全国科学大会,明确提出“科教兴国”战略并发布《关于加速科学技术进步的决定》。1996年,国务院明确提出科技体制改革要与经济体制改革和其他方面的改革相结合,实现科技与经济协调发展,加速推进科技与经济一体化。

——摘编自《建国60年来我国科技体制改革的历史演变与启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代科技在世界科技史上地位的变化并从中国史角度分析其变化的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析新中国成立以来科技体制改革的特点和“科教兴国”战略提出的背景。

材料 1872年,清政府正式选派120名幼童赴美,开启了近代中国官费留学的先河,其后,清政府又派遣一批留学生赴欧洲学习海军炮舰等技术。在这120名幼童和后来赴欧洲的留学生中,出现了“中国铁路之父”詹天佑,民国第一任内阁总理唐绍仪,启蒙思想家严复。

如果说最早去欧美留学的潮流,是在西学强势来袭的背景下被动作出的选择,甲午战争后赴日本留学的潮流,则多了一些主动性。1898年,清政府派出第一批官派留日学生13人,到1905年达到高潮,约有8000多人。其中杰出代表包括孙中山、鲁迅、周恩来、蔡元培、田汉等。

“庚款留学”在1909年一1937年之间,由清华选派了留美学生总计1971人,并带动了大量“自助学者”赴美,这是开拓中国现代科技事业的一代留学生,很多人成为学科奠基人和学术栋梁,竺可桢、侯德榜、钱学森、钱伟长、梁思成、周培源、梅贻琦等都是“庚款留学”的杰出代表。

1915年,海归精英李石曾、蔡元培等人发起成立“留法勤工俭学会”,招寻自愿赴法求学的青年,至1920年赴法求学人数已达1600人。周恩来、邓小平、陈毅、聂荣臻、李立三等都是1920年左右赴法勤工俭学的。

到了20世纪20年代,留学苏俄潮兴起,成为一种与大众留学不同的革命留学。它一开始就是严格而有目的的革命班干部培训,在中国留学史下,也留下了浓墨重彩的一笔。

新中国成立后,50年代产生了“留苏热”,从1950年开始到1966年,中国先后向苏联和东欧派遣了万余名留学生,产生了一大批杰出的科学家、艺术家和政治领导人。经过“文革”时期,1978年以来,伴随改革开放的推进,我国的留学达到了前所未有的新高潮。2012年,我国出国留学人数达到39.96万,成为世界第一留学大国。从1978年到2012年年底,短短34年。

中国各类出国留学人员总数达264.47万人,其中超过90%是自费留学生。

——摘编自郭霞《留学的世纪回眸》

(1)根据材料并结合所学知识,概括中国近现代留学潮的主要变化。(2)结合中国近现代留学潮的变化,说明一个半世纪的留学史就是一部不断追求“中国梦”的“奋斗史”。

材料一 l5世纪起,英国出现延续一个半世纪的“办学热”,显贵、乡绅、城镇商人甚至国王等都通过私人慈善捐赠而建立学校。这些学校开始主要以培养神职人员、高官等为目的,属于精英教育,后来又增加了以培养自由职业者、工匠和以普及文化知识为目的的大众教育。1546年,亨利八世设立了五个钦定教授席位,除神学以外,都是直接与社会事务相关的科目,如医学、民法等。1575年到1663年,英国大学中新增的教授席位绝大部分集中在自然科学方面。18世纪初,在数学、物理学、化学、地质学和其他专门科学中逐渐设立新的教授职称。

材料二 1977年,以恢复高考制度为标志,掀开了中国高等教育的新篇章。1993年,中共中央、国务院印发《中国教育改革和发展纲要》和国务院《关于〈中国教育改革和发展纲要〉的实施意见》,指出要集中中央和地方等各方面的力量,分期分批地重点建设100所左右重点大学。同时“逐步建立政府宏观管理、学校面向社会自主办学的体制”。到2000年基本形成了两级(部委、省级)管理、以省为主的高等教育管理体制。2008年,全国普通高校在校生达到2021万人,大约是1998年的4.5倍,是1949年的172倍,高等教育规模居世界首位。

——摘编自韩梦洁、宋伟《新中国成立以来高等教育区域结构的制度安排与反思》等

(1)根据材料一,归纳15—18世纪英国教育发展的原因。

(2)根据材料二,概括20世纪80年代以来我国高等教育发展取得的成果。

(3)根据材料并结合所学知识,指出新时期我国教育和15—18世纪英国教育发展的影响的共同点。

材料一 20世纪初长沙著名中等学府创立表

| 学校 | 建校时间 | 校训 | 学校性质 |

| 中路师范学堂(第一师范) | 1903年 | 公、诚、勤、俭 | 公立学校 |

| 明德学堂(明德中学) | 1903年 | 坚、苦、真、诚 | 私立学校 |

| 长沙府中学堂(长郡中学) | 1904年 | 朴、实、沉、毅 | 公立学校 |

| 周南女校(周南中学) | 1905年 | 自治心(节制整洁) 公共心(博爱仁恕) 进取心(勤勉耐劳) | 私立学校 |

| 雅礼大学堂(雅礼中学) | 1906年 | 公、勤、诚、朴 | 教会学校 |

| 省立一中(长沙市一中) | 1912年 | 公、勇、勤、朴 | 公立学校 |

材料二 1922年11月中华民国颁布新学制,史称壬戌学制。学制分初等教育(初小4年、高小2年)中等教育(初中3年、高中3年)高等教育(3—6年)。其中新课程标准规定:高级中学分普通科和职业科(有师范、商业、工业、农业、家事等科);普通科以升学为目的,又分为两组:第一组注重文学和社会科学。第二组注重数学和自然科学。课程均分公共必修、分科专修、纯粹选修3部分,各科课程以学分计,以修满150学分为毕业。

改革确立7项标准,十分重视教育为社会发展服务,同时兼顾人的个性发展,第七条 还特别提出“多留各地方伸缩余地”。新学制的指导者和起草者胡适一再说:“新学制的特别长处,在于它的弹性。”“新学制新的应该是精神,而不是形式。”

——摘编自王丽《温故壬戌学制》等

材料三 现时影响中国教育的所有各种力量之中,中国文艺复兴所施加的影响最为深刻。这个运动作为“文学革命”开始于1917年,当时运动的领袖胡适博士和陈独秀先生宣称:文言已经过时,白话乃是合法的继承者。……为中国人重新发现一种活的语言,已经使中国能够产生适应新时代的新文学作品,彻底革新小学读物及教学法,并使普及教育运动得以继续扫除文盲的计划。

——陶行知《1924年世界教育年鉴(中国篇)》

材料四 新中国教育大事年表节选

| 1951年 | 教育部提出:争取十年内基本普及小学教育 |

| 1956年 | 中共中央、国务院发布《关于扫除文盲的决定》。中共八大提出:争取在12年内分期普及小学义务教育 |

| 1960年 | 人大二次会议提出在十二年内基本扫除青壮年文盲 |

| 1980年 | 中共中央、国务院提出在80年代全国应基本实现普及小学教育的历史任务,有条件的地区还可以进而普及初中教育 |

| 1986年 | 通过《中华人民共和国义务教育法》,明确国家实行九年制义务教育 |

| 1994年 | 国家教委发出《关于在九十年代基本普及九年义务教育和基本扫除青壮年文盲的实施意见》 |

| 2001年 | 中国政府宣布:我国如期实现了基本普及九年义务教育和基本扫除青壮年文盲的战略目标 |

(1)根据材料一,概括20世纪初长沙中等教育兴办的特点。

(2)根据材料二、三并结合所学知识,指出民国推行“壬戌学制”时中等教育的特色及背景。

(3)根据材料三、四,概括20世纪中国基础教育的主要目标与所做努力。

(4)根据材料,谈谈你对20世纪中国基础教育历史的认识。

6 . 中共十九大报告指出“建设教育强国是中华民族伟大复兴的基础工程,必须把教育事业放在优先位置,深化教育改革,加快教育现代化,办好人民满意的教育。”阅读下列材料,回答问题。材料一 尽管在西方强大的压力下洋务派的人才观有所改变,但在洋务派看来,中国的文物制度是西方不能望其项背的,中国的纲常名教是安身立命的根本。因此,“中道西器”“变器不变道”,是洋务学堂对于新型人才的基本定位。

——摘编自李康《洋务运动对21世纪中国现代化事业的启示》

材料二 我对于各家学说,依各国大学通例,循思想自由原则,兼容并包。无论何种学派,苟其言之成理,持之有故,尚不达自然淘汰之运命,即使彼此相反,也听他们自由发展。

——蔡元培《我在教育界的经验》

材料三 实施素质教育,就是全面贯彻党的教育方法,以提高国民素质为根本宗旨,以培养学生的创新精神和实践能力为重点,造就“有理想、有道德、有文化、有纪律”的、德智体关等全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

——《中共中央、国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》

(1)材料一中洋务运动的人才观反映了洋务运动哪一指导思想?这一运动对近代中国社会发展有何重要影响?

(2)据材料二,归纳蔡元培的教育理念。请结合所学知识,指出新文化运动的旗帜和最主要的影响。

(3)据材料三,归纳中国深化教育改革的目的。请结合所学说出新时期党和政府为发展教育采取的重大举措。综合上述材料,分析教育在社会发展中的作用。

材料:随着太平洋战争的爆发,中国成为同盟国中的重要成员,国民政府开始将战后建设人才的培养提上议程。在技术发展领域,国民政府考虑派留学生去美国学习制造原子弹,他们选派了朱光亚、李政道、唐敖庆等去往美国学习。同时中国共产党也开始考虑战后成立联合政府,派遣罗沛霖、张大奇和王天眷等前往美国学习,这样就形成了二战后的留美高潮。这一时期,在美国的中国留学生有6200人左右,其中学习自然科学与工程技术的人约占80%。

1949年11月、12月间,朱光亚与曹锡华等人多次以留美科协的名义组织召开中国留学生座谈会,动员大家回国,1950年他起草的《给留美同学的一封公开信》引起了强烈的反响。1950年春,朱光亚等人回到了新中国。朝鲜战争爆发后,美国政府明确禁止中国留学生离境。1953年7月,随着朝鲜战争的结束,被禁止回国的中国留学生开始活跃起来,他们给美国总统艾森豪威尔、中国总理周恩来,甚至联合国秘书长哈马舍尔德写信。这些努力终于促成美国政府在日内瓦谈判中逐步解除了对中国留学生回国的禁令。朱光亚是新中国核事业特别是“两弹”事业的元勋和主要科学技术领导人之一,是中国科技事业特别是国防科技战线的一位卓越的科学家。

——摘编自王德禄《1950年代归国留美科学家的归程及命运》

(1)根据材料并结合所学知识,归纳朱光亚等知识分子赴美留学的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,分析促成朱光亚等知识分子回归新中国的因素并概括其贡献。