1 . B淋巴细胞癌是一种B细胞恶性增殖导致的肿瘤,可由多种因素引发,研究者对其治疗进行了系列研究。

(1)正常机体中,疱疹病毒(EBV)入侵B细胞后,抗原呈递细胞将抗原处理后,呈递给辅助性T细胞,辅助性T细胞分泌_______ ,细胞毒性T细胞识别并_______ 被感染的B细胞。而当机体的免疫防御功能受损、免疫_______ 功能丧失时,EBV侵染B淋巴细胞可诱发B淋巴细胞癌。

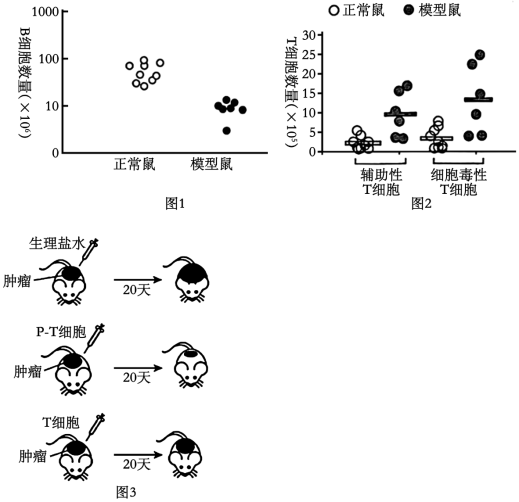

(2)EBV侵染B细胞后,诱导合成的病毒L蛋白分布在B细胞膜上。为研究L蛋白在EBV诱发B淋巴细胞癌中发挥的作用,研究人员构建了B细胞过量表达L蛋白的模型鼠,6周后检测正常鼠和模型鼠的免疫细胞,结果如下图。

据图1和图2结果推测,L蛋白可激发细胞免疫,清除过量表达L蛋白的B细胞,支持该推测的证据是_______ 。据此研究者推测 EBV感染能够通过某种途径激活更强的细胞免疫,从而为肿瘤治疗提供思路。

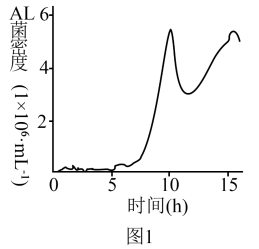

(3)肿瘤相关抗原(TAA)是肿瘤细胞上存在的一类抗原分子,可被T细胞识别。L蛋白过量表达可引发B细胞表面TAA含量增加。非EBV感染引起的B淋巴癌细胞(L⁻细胞),TAA 水平低,难以有效激活 T细胞。基于上述研究,研究人员将L蛋白过表达载体导入L细胞获得L+细胞,将L⁺细胞与T细胞共同培养,获得被特异性激活的T细胞(P-T细胞),检测其治疗肿瘤的效果。以接种了L-细胞致瘤的小鼠为实验材料,实验处理及结果如图3。结合免疫学相关原理,解释图中P-T 细胞治疗效果的原因:________ 。

(4)抗原呈递时,TAA可与MI或MII蛋白形成复合物转运到细胞表面,进而被T细胞识别。请将下列选项前字母填入表格①~④处,以探究P-T细胞通过识别哪种复合物杀伤B淋巴癌细胞。

a. 正常B细胞 b. L⁻细胞 c. MI蛋白的抗体 d. MⅡ蛋白的抗体 e. 无关抗体

结果显示实验组1的检测指标显著低于实验组2和对照组,说明______ 。

(5)根据该研究,请提出一条免疫治疗B淋巴癌的思路________ 。

(1)正常机体中,疱疹病毒(EBV)入侵B细胞后,抗原呈递细胞将抗原处理后,呈递给辅助性T细胞,辅助性T细胞分泌

(2)EBV侵染B细胞后,诱导合成的病毒L蛋白分布在B细胞膜上。为研究L蛋白在EBV诱发B淋巴细胞癌中发挥的作用,研究人员构建了B细胞过量表达L蛋白的模型鼠,6周后检测正常鼠和模型鼠的免疫细胞,结果如下图。

据图1和图2结果推测,L蛋白可激发细胞免疫,清除过量表达L蛋白的B细胞,支持该推测的证据是

(3)肿瘤相关抗原(TAA)是肿瘤细胞上存在的一类抗原分子,可被T细胞识别。L蛋白过量表达可引发B细胞表面TAA含量增加。非EBV感染引起的B淋巴癌细胞(L⁻细胞),TAA 水平低,难以有效激活 T细胞。基于上述研究,研究人员将L蛋白过表达载体导入L细胞获得L+细胞,将L⁺细胞与T细胞共同培养,获得被特异性激活的T细胞(P-T细胞),检测其治疗肿瘤的效果。以接种了L-细胞致瘤的小鼠为实验材料,实验处理及结果如图3。结合免疫学相关原理,解释图中P-T 细胞治疗效果的原因:

(4)抗原呈递时,TAA可与MI或MII蛋白形成复合物转运到细胞表面,进而被T细胞识别。请将下列选项前字母填入表格①~④处,以探究P-T细胞通过识别哪种复合物杀伤B淋巴癌细胞。

组别 | 细胞类型 | 抗体类型 | 检测指标 |

实验组1 | ① | d | 肿瘤细胞死亡率 |

实验组2 | ② | ③ | |

对照组 | b | ④ |

结果显示实验组1的检测指标显著低于实验组2和对照组,说明

(5)根据该研究,请提出一条免疫治疗B淋巴癌的思路

您最近一年使用:0次

名校

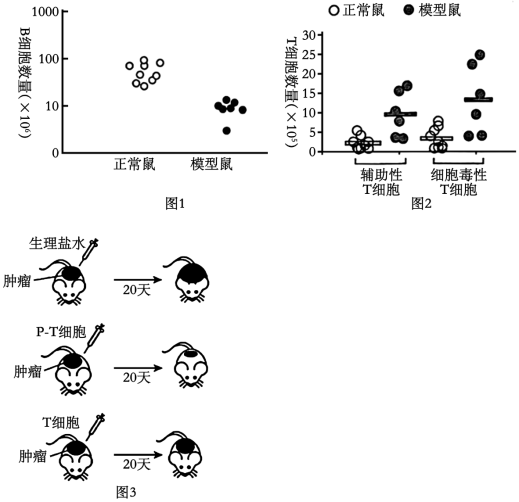

2 . 艾滋病(AIDS)是由于感染HIV引起的一类传染病,人体感染HIV后体内HIV浓度和辅助性T细胞浓度随时间变化如下图。下列相关说法中,正确的是( )

| A.曲线AB段,HIV浓度上升的主要原因是它在内环境中大量增殖的结果 |

| B.曲线BC段,HIV浓度下降主要是体液免疫和细胞免疫共同作用的结果 |

| C.曲线CD段,人体的细胞免疫能力大大下降,体液免疫基本不受影响 |

| D.曲线EF段,辅助性T细胞浓度上升是骨髓中大量T细胞成熟的结果 |

您最近一年使用:0次

2023-10-30更新

|

619次组卷

|

39卷引用:北京市大兴区2023-2024学年高二上学期1月期末生物试题

北京市大兴区2023-2024学年高二上学期1月期末生物试题北京市大兴区2023-2024学年高二上学期期末生物试题河南省安阳市林州市一中2019-2020学年高二(9月)月考生物试题河北省定州市2019-2020学年高二上学期期中生物试题第三节 免疫失调山东省济南市一中2020-2021学年高二上学期期中生物试题(已下线)专题26 免疫调节(练)-2021年高考生物一轮复习讲练测江苏省宿迁市泗洪中学2021-2022学年高二上学期学期期初学情调研生物试题福建省龙岩市连城县一中2021-2022学年高二上学期第一次月考(10月)生物试题内蒙古北方重工集团三中2021-2022学年高二上学期第一次月考(10月)生物试题陕西省渭南市咸林中学2021-2022学年高二上学期第一次月考生物试题云南省红河州弥勒市一中2021-2022学年高二上学期第二次月考生物试题湖南省长沙市湖南师大附中2021-2022学年高二上学期期中生物试题江苏省泰州中学2021-2022学年高二上学期期中质量检测生物试题黑龙江省哈尔滨市六中2021-2022学年高二上学期期中生物试题广东省江门市开平市忠源纪念中学2021-2022学年高二上学期第2次月考(选择性)生物试题四川省凉山宁南中学2019-2020学年高二上学期第一次月考生物试题福建省南平市建瓯市芝华中学2021-2022学年高二上学期期中生物试题云南省丽江市一中2021-2022学年高二上学期期中测试生物试题黑龙江省大庆市外国语学校2021-2022学年高二上学期期末生物试题浙江省杭州市十四中康桥校区2021学年第一学期阶段性测试高二年级生物学科试卷广东省东莞市四中2022-2023学年高二上学期期中生物试题浙江省宁波市北仑中学2022-2023学年高二上学期期中检测生物试题广西玉林市十一中2022-2023学年高二上学期期中生物试题广西钦州市2022-2023学年高二上学期期末教学质量监测生物试题福建省福州市平潭岚华中学2022-2023学年高二上学期期中生物试题(已下线)第4章 免疫调节(知识通关练)-【单元测试】2022-2023学年高二生物分层训练AB卷(人教版2019选择性必修1)4.3 人体通过特异性免疫对抗病原体-2021-2022学年高二生物课后培优练(浙科版2019选择性必修1)浙江省台州市路桥区台州市路桥中学2023-2024学年高二10月月考生物试题云南省红河哈尼族彝族自治州一中2023-2024学年高二10月月考生物试题黑龙江省哈尔滨师范大学附中2023-2024学年高二11月期中生物试题广西玉林市博白县六校2023-2024学年高二11月月考联考生物试题广东省四会中学、广信中学2023-2024学年高二上学期第二次月考生物试题福建省漳州市东山县2023-2024学年高二上学期期中生物试题山西省临汾市洪洞县向明中学2023-2024学年高二12月月考生物试题黑龙江省哈尔滨市一中2023-2024学年高二1月期末生物试题四川省绵阳市2023~2024学年高二上期期末考试生物学试题新高考联考协作体2023-2024学年高二2月收心考试生物试题第4章 免疫调节【单元测试 · 基础卷】-2023-2024学年高二生物单元速记·巧练(人教版2019选择性必修1)

真题

名校

3 . 人体细胞因表面有可被巨噬细胞识别的“自体”标志蛋白C,从而免于被吞噬。某些癌细胞表面存在大量的蛋白C,更易逃脱吞噬作用。研究者以蛋白C为靶点,构建了可感应群体密度而裂解的细菌菌株,拟用于制备治疗癌症的“智能炸弹”。

(1)引起群体感应的信号分子A是一种脂质小分子,通常以_______ 的方式进出细胞。细胞内外的A随细菌密度的增加而增加,A积累至一定浓度时才与胞内受体结合,调控特定基因表达,表现出细菌的群体响应。

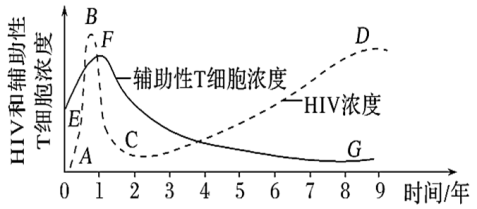

(2)研究者将A分子合成酶基因、A受体基因及可使细菌裂解的L蛋白基因同时转入大肠杆菌,制成AL菌株。培养的AL菌密度变化如图1。其中,AL菌密度骤降的原因是:AL菌密度增加引起A积累至临界浓度并与受体结合,_______ 。_______ 菌株裂解的上清液为对照进行实验。请从下列选项中选取所需材料与试剂的序号,完善实验组的方案。

实验材料与试剂:①ALK菌裂解的上清液②带荧光标记的K的抗体③带荧光标记的C的抗体④肿瘤细胞

实验步骤:先加入_______ 保温后漂洗,再加入_______ 保温后漂洗,检测荧光强度。

(4)研究者向下图2所示小鼠左侧肿瘤内注射ALK菌后,发现ALK菌只存在于该侧肿瘤内,两周内即观察到双侧肿瘤生长均受到明显抑制。而向肿瘤内单独注射蛋白K或AL菌,对肿瘤无明显抑制作用。请应用免疫学原理解释“智能炸弹”ALK菌能有效抑制对侧肿瘤生长的原因_______ 。

(1)引起群体感应的信号分子A是一种脂质小分子,通常以

(2)研究者将A分子合成酶基因、A受体基因及可使细菌裂解的L蛋白基因同时转入大肠杆菌,制成AL菌株。培养的AL菌密度变化如图1。其中,AL菌密度骤降的原因是:AL菌密度增加引起A积累至临界浓度并与受体结合,

实验材料与试剂:①ALK菌裂解的上清液②带荧光标记的K的抗体③带荧光标记的C的抗体④肿瘤细胞

实验步骤:先加入

(4)研究者向下图2所示小鼠左侧肿瘤内注射ALK菌后,发现ALK菌只存在于该侧肿瘤内,两周内即观察到双侧肿瘤生长均受到明显抑制。而向肿瘤内单独注射蛋白K或AL菌,对肿瘤无明显抑制作用。请应用免疫学原理解释“智能炸弹”ALK菌能有效抑制对侧肿瘤生长的原因

您最近一年使用:0次

2022-09-08更新

|

5733次组卷

|

12卷引用:2022年新高考北京生物高考真题

2022年新高考北京生物高考真题2022年新教材北京生物高考真题变式题20-21北京师范大学附属实验中学2023-2024学年高二上学期期中生物试题(已下线)专题33 微生物的培养技术和应用(练)-2023年高考生物一轮复习讲练测(新教材新高考)(已下线)03选择性必修1第4章《免疫调节》单元测(已下线)第12讲 特异性免疫-【暑假自学课】2023年新高二生物暑假精品课(人教版2019选择性必修1)【五年高考真题汇编】-专题15免疫调节第38讲 传统发酵技术和发酵工程的应用(练习)-2024年高考生物一轮复习讲练测(新教材新高考)山东省泰安市新泰市一中(弘文部)2023-2024学年高三上学期第二次月考生物试题山东省泰安市新泰市一中东校2023-2024学年高三上学期第二次月考生物试题福建省南平市邵武一中2023-2024学年高三12月月考生物试题抢分06 探究实验冲刺篇-备战2024年高考生物抢分秘籍(新高考专用)

名校

4 . 癌症的免疫疗法通过重新激活抗肿瘤的免疫细胞,克服肿瘤的免疫逃逸,在癌症治疗方法中取得越来越突出的地位,科研人员在不断研究中发现多种免疫治疗方法的结合是提高治疗效果的途径之一。

(1)癌细胞由于______ 突变导致其表面物质发生改变,如某些种类癌细胞表面高表达膜蛋白PSMA和PD-L1,如图PD-L1能抑制T细胞的活化,使癌细胞发生免疫逃逸。临床上可利用PD-1的单克隆抗体进行癌症治疗,据图1推测,其原因是______ 。但此种方法对一些肿瘤无效。

(2)CD28是T细胞表面受体,T细胞的有效激活依赖于CD28在癌细胞与T细胞结合部位的聚集。因此,科研人员尝试构建既能结合PSMA,还能结合CD28的双特异性抗体PSMA×CD28,诱导T细胞定向杀伤癌细胞,如下图2。______ 分别注射到小鼠体内,分离出B淋巴细胞,诱导其与小鼠的______ 细胞融合,筛选得到两种杂交瘤细胞,再诱导两种细胞融合。成功融合的细胞会表达两种L链和两种H链,由于______ 而产生多种抗体,因此还需进行筛选才能获得所需的双特异性抗体PSMA×CD28。

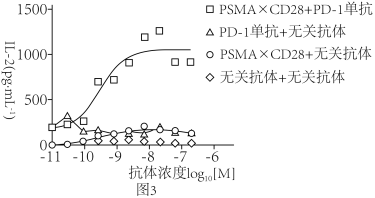

(3)科研人员将癌细胞和T细胞共同培养,加入不同抗体,比较不同抗体对T细胞活化的作用。实验各组由活化T细胞产生的细胞因子IL-2含量如下图3,结果说明______ 。______ 。

(1)癌细胞由于

(2)CD28是T细胞表面受体,T细胞的有效激活依赖于CD28在癌细胞与T细胞结合部位的聚集。因此,科研人员尝试构建既能结合PSMA,还能结合CD28的双特异性抗体PSMA×CD28,诱导T细胞定向杀伤癌细胞,如下图2。

(3)科研人员将癌细胞和T细胞共同培养,加入不同抗体,比较不同抗体对T细胞活化的作用。实验各组由活化T细胞产生的细胞因子IL-2含量如下图3,结果说明

您最近一年使用:0次

2023-03-31更新

|

1941次组卷

|

12卷引用:北京市东城区2022-2023学年高三下学期综合练习(一)生物试题

北京市东城区2022-2023学年高三下学期综合练习(一)生物试题(已下线)专题13 生物技术与工程-学易金卷:2023年高考生物一模试题分项汇编(北京专用)(已下线)专题10 免疫调节-学易金卷:2023年高考生物一模试题分项汇编(北京专用)2023届北京市东城区高三一模生物试题期中模拟卷(北京专用)-学易金卷:2023-2024学年高二生物上学期期中模拟考试2024届北京市海淀区高三生物查漏补缺题2023 高二期末 选修3综合训练 提高篇2023届山东省潍坊实验中学高三二模拉练生物试题(一)2023届江苏省徐州市睢宁县一中高三5月模拟生物试题(已下线)2023年新高考湖北高考生物真题变式题20-22江西省南昌市东湖区南昌十九中2022-2023学年下学期高二期中考试生物试卷高三生物-2023-2024高三查漏补缺题 生物

名校

5 . 嵌合抗原受体T细胞(CAR-T)是指经过改造,能表达肿瘤细胞表面抗原受体的T细胞。比如表达血液肿瘤细胞表面抗原受体的CAR-T细胞可以特异性识别并清除血液肿瘤细胞。

(1)当机体免疫功能正常时,免疫系统可识别并清除肿瘤细胞,这体现了免疫系统的______ 功能。该过程需要细胞毒性T细胞的活化,参与其活化的细胞包括靶细胞、______ 细胞等。

(2)CAR-T细胞在血液肿瘤的治疗中已取得显著效果,而用于治疗实体瘤时,实体瘤的微环境会抑制IL-2的产生,导致CAR-T细胞难以浸润、活化、增殖。若给患者全身使用IL-2,则可能引起严重的不良反应。

①研究者给CAR-T细胞再“安装”一个受体表达元件—synNotch,其工作原理如下图所示。该元件的胞外部分为CD19受体(CD19为肿瘤细胞表面普遍存在的一种抗原),当CAR-T细胞受到肿瘤细胞刺激时,胞内的TF被释放进入______ ,促进IL-2基因的转录,最终合成并分泌大量IL-2。改造后的CAR-T细胞治疗实体瘤的优势是______ 。

②为证明改造后的CAR-T细胞对肿瘤具有更强的抑制效果,研究者用胰腺癌模型鼠(胰腺癌细胞表面的一种特异性抗原为间皮素)开展相关实验。请从Ⅰ~Ⅵ中选择小鼠和相应处理的组合,并预期实验结果______ 。

Ⅰ:胰腺癌模型鼠Ⅱ:健康鼠Ⅲ:不做处理Ⅳ:注射能表达间皮素受体的CAR-T细胞Ⅴ:注射能表达synNotch的CAR-T细胞Ⅵ:注射能同时表达间皮素受体和synNotch的CAR-T细胞

(1)当机体免疫功能正常时,免疫系统可识别并清除肿瘤细胞,这体现了免疫系统的

(2)CAR-T细胞在血液肿瘤的治疗中已取得显著效果,而用于治疗实体瘤时,实体瘤的微环境会抑制IL-2的产生,导致CAR-T细胞难以浸润、活化、增殖。若给患者全身使用IL-2,则可能引起严重的不良反应。

①研究者给CAR-T细胞再“安装”一个受体表达元件—synNotch,其工作原理如下图所示。该元件的胞外部分为CD19受体(CD19为肿瘤细胞表面普遍存在的一种抗原),当CAR-T细胞受到肿瘤细胞刺激时,胞内的TF被释放进入

②为证明改造后的CAR-T细胞对肿瘤具有更强的抑制效果,研究者用胰腺癌模型鼠(胰腺癌细胞表面的一种特异性抗原为间皮素)开展相关实验。请从Ⅰ~Ⅵ中选择小鼠和相应处理的组合,并预期实验结果

Ⅰ:胰腺癌模型鼠Ⅱ:健康鼠Ⅲ:不做处理Ⅳ:注射能表达间皮素受体的CAR-T细胞Ⅴ:注射能表达synNotch的CAR-T细胞Ⅵ:注射能同时表达间皮素受体和synNotch的CAR-T细胞

分组 | 实验材料+处理 | 肿瘤体积(用“+/-”表示,“+”越多代表体积越大) |

1 | Ⅰ+Ⅲ | +++ |

2 | ||

3 | ||

4 |

您最近一年使用:0次

2023-03-21更新

|

553次组卷

|

4卷引用:2023届北京市石景山区高三一模生物试题

2023届北京市石景山区高三一模生物试题(已下线)专题10 免疫调节-学易金卷:2023年高考生物一模试题分项汇编(北京专用)2023届湖南师范大学附属中学高三模拟试卷(三)生物试题山东省滨州市北镇中学竞赛部2023-2024学年高二10月月考生物试题

6 . 免疫疗法是治疗癌症的重要手段,肿瘤细胞周围微环境中会出现一种异常的淋巴细胞(PM),PM表现出强大的免疫抑制活性,因此寻找PM上的关键免疫抑制因子至关重要。

(1)机体针对癌细胞的免疫过程中,_______ 细胞能够识别结合并杀伤癌细胞,这属于特异性免疫中的_______ ,发挥了免疫系统的_______ 功能。

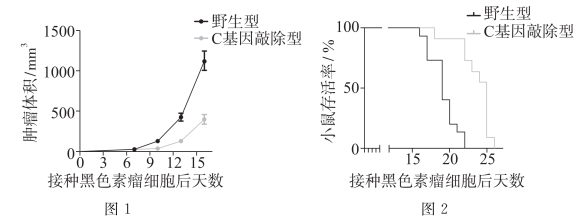

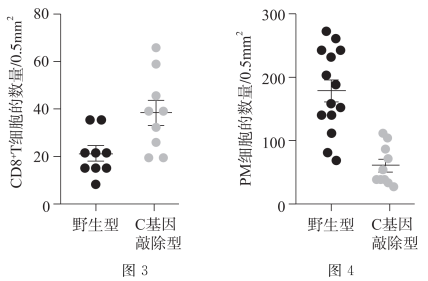

(2)通过筛选发现C蛋白是PM中的一种高表达蛋白,且高表达C蛋白的细胞会特异性迁移至肿瘤周围。研究人员将黑色素瘤细胞接种到野生型和C基因敲除小鼠中,检测肿瘤体积和小鼠生存率的变化(图1、图2)。实验结果显示_______ ,说明C蛋白在肿瘤进展中发挥重要作用。_______ 部位的抗瘤细胞CD8+ T细胞和PM细胞的数量,结果如图3、图4.结果说明敲除C基因后肿瘤微环境的性质从促瘤转为抑瘤,作出判断的依据是_______ 。_________ 。

(1)机体针对癌细胞的免疫过程中,

(2)通过筛选发现C蛋白是PM中的一种高表达蛋白,且高表达C蛋白的细胞会特异性迁移至肿瘤周围。研究人员将黑色素瘤细胞接种到野生型和C基因敲除小鼠中,检测肿瘤体积和小鼠生存率的变化(图1、图2)。实验结果显示

您最近一年使用:0次

2024-01-22更新

|

157次组卷

|

3卷引用:北京市东城区2023-2024学年高二1月期末生物试题

名校

解题方法

7 . 研究发现,人类基因组中有大约 8%的序列来自病毒,据推算,这是我们的 灵长类祖先在数百万年前遭受病毒感染留下的“后遗症”。

(1)受病毒感染的细胞膜表面某些分子通常会发生变化,而成为______ ,细胞毒性 T 细胞识别这些变化信号,在_____ 细胞分泌的细胞因子的作用下,分裂分化成______ 和记忆T 细胞,前者可以 _____ 靶细胞。偶然的情况下,当病毒感染的是生殖细胞,插入细胞基因组的病毒基因会传给子代,即成为“内源性病毒”(ERV)。 研究发现,ERV 中的一些基因(如抑制素基因)可使细胞具有抵抗其他病毒侵染的能力。

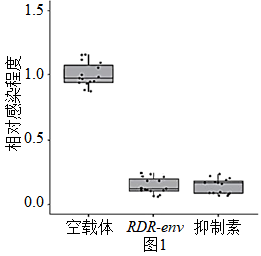

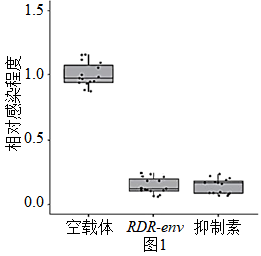

(2)为探究抑制素对人体细胞抗病毒能力的作用,科学家设计了以下实验:选取易感细 胞作为受体细胞,分别转入不携带基因的空载体、抑制素基因、RDR-env 基因(表达产 物可抗 RDR 病毒),检测细胞的抗 RDR 病毒能力。实验结果如图 1 所示,结果表明______ 。

(3)研究人员选取另一种细胞——胎盘干细胞(抑制素表达量高)进行实验。实验组将一段特定 RNA 片段转入胎盘干细胞,通过特异性结合抑制素 mRNA 使其降解,从而下调抑制素的表达;对照组应转入______ ,检测两组细胞的抗病毒能力。实验结果发现实验组的细胞变得易感染。在实验组处理的基础上再______ ,预期实验结果为______ ,可进行进一步验证。

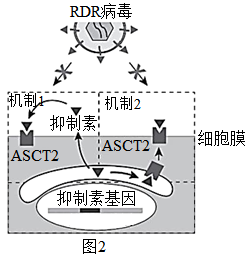

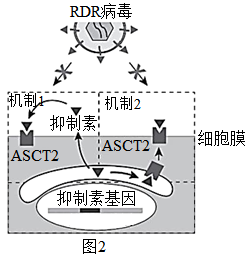

(4)图 2 是抑制素协助人细胞抵抗RDR 病毒的可能分子机制,请用文字进行描述。

机制1:______ 。

机制 2:抑制素基因转录翻译成抑制素,在胞内与 ASCT2 受体特异性结合形成复合物,一起转移至细胞膜,阻止RDR 病毒进入细胞。

(1)受病毒感染的细胞膜表面某些分子通常会发生变化,而成为

(2)为探究抑制素对人体细胞抗病毒能力的作用,科学家设计了以下实验:选取易感细 胞作为受体细胞,分别转入不携带基因的空载体、抑制素基因、RDR-env 基因(表达产 物可抗 RDR 病毒),检测细胞的抗 RDR 病毒能力。实验结果如图 1 所示,结果表明

(3)研究人员选取另一种细胞——胎盘干细胞(抑制素表达量高)进行实验。实验组将一段特定 RNA 片段转入胎盘干细胞,通过特异性结合抑制素 mRNA 使其降解,从而下调抑制素的表达;对照组应转入

(4)图 2 是抑制素协助人细胞抵抗RDR 病毒的可能分子机制,请用文字进行描述。

机制1:

机制 2:抑制素基因转录翻译成抑制素,在胞内与 ASCT2 受体特异性结合形成复合物,一起转移至细胞膜,阻止RDR 病毒进入细胞。

您最近一年使用:0次

2023-12-21更新

|

90次组卷

|

2卷引用:北京市一六一中2023-2024学年高二12月月考生物试题

8 . 多特异性抗体是新兴的肿瘤治疗药物,研究者对多特异性抗体治疗肿瘤的效果进行系列实验。

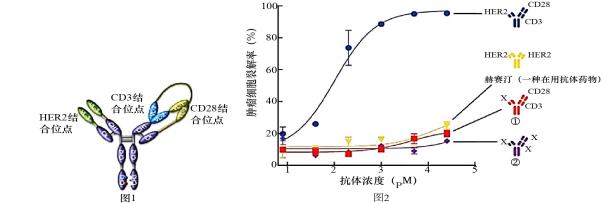

(1)乳腺癌、胃癌肿瘤细胞表面有大量的HER2蛋白,T细胞表面有CD3蛋白和CD28蛋白。

研究者依据三种蛋白的结构特点构建三特异性抗体(如图1),预期该抗体能够_____ ,促进T细胞对肿瘤细胞的杀伤。

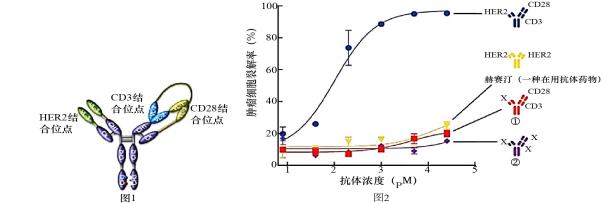

(2)研究者检测不同类型的抗体对肿瘤细胞裂解率的影响,结果如图2。

抗体①上的X设计原则是不能与_____ 结合。图2结果说明三特异性抗体的效果优于其他抗体,证实三特异抗体能通过影响 _____ 免疫进而达到治疗肿瘤的作用。

(3)进一步研究在治疗的过程中哪类T细胞发挥主要作用,实验过程及结果如表。

①请从下列选项中选择合适的材料,填入表中的ⅰ、ⅱ和ⅲ:ⅰ_____ 、ⅱ_____ 、ⅲ_____ 。(填字母)

A.正常小鼠

B.免疫缺陷的模型小鼠

C.免疫缺陷的肿瘤模型小鼠

②处理Ⅰ的ⅳ应为_____ 。

实验结果说明,若细胞毒性T细胞缺少辅助性T细胞的辅助则无法抑制肿瘤,而辅助性T细胞能单独发挥抑制肿瘤的作用。

(4)基于以上研究,请提出一个抗肿瘤药物研究的新思路:_____ 。

(1)乳腺癌、胃癌肿瘤细胞表面有大量的HER2蛋白,T细胞表面有CD3蛋白和CD28蛋白。

研究者依据三种蛋白的结构特点构建三特异性抗体(如图1),预期该抗体能够

(2)研究者检测不同类型的抗体对肿瘤细胞裂解率的影响,结果如图2。

抗体①上的X设计原则是不能与

(3)进一步研究在治疗的过程中哪类T细胞发挥主要作用,实验过程及结果如表。

组别 | 1 | 2 | 3 |

实验材料 | i | ii | iii |

处理Ⅰ | 输入辅助性T细胞 | 输入细胞毒性T细胞 | iv |

处理Ⅱ | 输入三特异性抗体 | ||

结果 | 肿瘤几乎完全消失 | 肿瘤无显著变化 | 肿瘤几乎完全消失 |

A.正常小鼠

B.免疫缺陷的模型小鼠

C.免疫缺陷的肿瘤模型小鼠

②处理Ⅰ的ⅳ应为

实验结果说明,若细胞毒性T细胞缺少辅助性T细胞的辅助则无法抑制肿瘤,而辅助性T细胞能单独发挥抑制肿瘤的作用。

(4)基于以上研究,请提出一个抗肿瘤药物研究的新思路:

您最近一年使用:0次

2023-02-03更新

|

289次组卷

|

3卷引用:北京市昌平区2022-2023学年高二上学期1月期末生物试题

名校

9 . 癌症是人类面临的最大健康挑战之一,科学家一直致力于抗击癌症的研究。

(1)免疫系统不仅可以抵抗外来病原体的侵袭,还可以___________________ ,以维持人体的稳态。

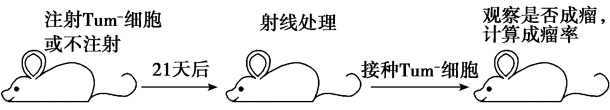

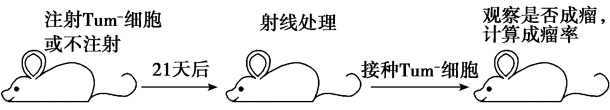

(2)将畸胎瘤细胞(Tum+)注射到小鼠体内会导致肿瘤的产生。通过诱变,研究者获得了多个成瘤率很低的畸胎瘤细胞株(如Tum-20、Tum-25)。给小鼠注射Tum-细胞,21天后用射线处理小鼠(可杀死大部分淋巴细胞)并接种Tum-细胞,检测成瘤率(成瘤小鼠/注射小鼠),过程与结果如下图、下表。

①第一组的成瘤率为零,合理的解释是:第一次注射的Tum-25作为抗原刺激机体产生了大量的____ 和记忆(细胞毒性)T细胞,射线处理后保留下来的少数细胞,在第二次注射Tum-25时,能迅速___ 并将Tum-25清除。

②第一组与第二组小鼠成瘤率差异显著,说明小鼠对Tum-细胞的免疫具有______ 性。第二组的成瘤率介于第一组与第三、四组之间,试解释原因:___________________ 。

(3)在多种恶性肿瘤发生发展过程中,肿瘤细胞可表达PD-L1,PD-L1与效应T细胞表面的PD-1蛋白结合后,可诱导效应T细胞凋亡,肿瘤细胞因而躲避免疫系统杀伤。请据此免疫逃逸机制,提出治疗肿瘤的思路:_________________________ 。

(1)免疫系统不仅可以抵抗外来病原体的侵袭,还可以

(2)将畸胎瘤细胞(Tum+)注射到小鼠体内会导致肿瘤的产生。通过诱变,研究者获得了多个成瘤率很低的畸胎瘤细胞株(如Tum-20、Tum-25)。给小鼠注射Tum-细胞,21天后用射线处理小鼠(可杀死大部分淋巴细胞)并接种Tum-细胞,检测成瘤率(成瘤小鼠/注射小鼠),过程与结果如下图、下表。

第0天注射 | 射线处理后注射 | 成瘤率 | |

第一组 | Tum-25 | Tum-25 | 0% |

第二组 | Tum-25 | Tum-20 | 53% |

第三组 | 不注射 | Tum25 | 100% |

第四组 | 不注射 | Tum20 | 100% |

②第一组与第二组小鼠成瘤率差异显著,说明小鼠对Tum-细胞的免疫具有

(3)在多种恶性肿瘤发生发展过程中,肿瘤细胞可表达PD-L1,PD-L1与效应T细胞表面的PD-1蛋白结合后,可诱导效应T细胞凋亡,肿瘤细胞因而躲避免疫系统杀伤。请据此免疫逃逸机制,提出治疗肿瘤的思路:

您最近一年使用:0次

10 . IDH基因突变的肿瘤细胞产生代谢产物D-2HG,并分泌至肿瘤细胞间,研究者为探究D-2HG对肿瘤发生的影响开展了系列研究。

(1)将活化的细胞毒性T细胞与肿瘤细胞共培养,细胞毒性T细胞表面受体与肿瘤细胞表面____________ 识别并结合后,前者溶酶体膜与细胞膜融合,通过___________ 方式释放溶酶体内的颗粒酶B,使肿瘤细胞裂解。

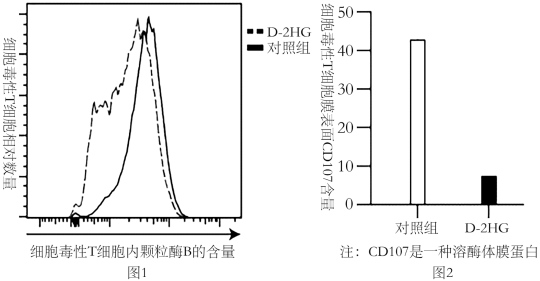

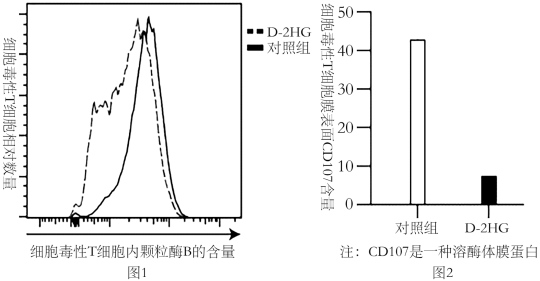

(2)研究发现,经D-2HG处理后细胞毒性T细胞的肿瘤杀伤力下降。为探究D-2HG的作用机制,将适宜浓度的D-2HG加入含细胞毒性T细胞的培养基中,检测结果如图1和图2。

①推测产生图1结果可能的原因,推测一:D-2HG___________ 细胞毒性T细胞合成颗粒酶B;推测二:D-2HG_____________ 细胞毒性T细胞释放颗粒酶B。

②结合图2结果,阐述你支持上述哪种推测及理由____________ 。

(3)研究发现,D-2HG处理的细胞毒性T细胞内LDH(催化丙酮酸合成乳酸)活性下降,且耗氧速率增加,从而产生具有毒害作用的ROS。下列关于D-2HG对细胞毒性T细胞的作用推测合理的是_____________。

(4)研究者对IDH基因突变的肿瘤患者体内细胞毒性T细胞的代谢情况进行分析,得到了相同的结论。综上所述,请你提出治疗IDH基因突变肿瘤的方案____________ 。

(1)将活化的细胞毒性T细胞与肿瘤细胞共培养,细胞毒性T细胞表面受体与肿瘤细胞表面

(2)研究发现,经D-2HG处理后细胞毒性T细胞的肿瘤杀伤力下降。为探究D-2HG的作用机制,将适宜浓度的D-2HG加入含细胞毒性T细胞的培养基中,检测结果如图1和图2。

①推测产生图1结果可能的原因,推测一:D-2HG

②结合图2结果,阐述你支持上述哪种推测及理由

(3)研究发现,D-2HG处理的细胞毒性T细胞内LDH(催化丙酮酸合成乳酸)活性下降,且耗氧速率增加,从而产生具有毒害作用的ROS。下列关于D-2HG对细胞毒性T细胞的作用推测合理的是_____________。

| A.抑制LDH基因的表达 |

| B.抑制无氧呼吸 |

| C.促进丙酮酸进入线粒体 |

| D.提高ROS水平,减弱肿瘤杀伤力 |

| E.促进有氧呼吸,进而促进细胞增殖 |

您最近一年使用:0次

2023-01-11更新

|

280次组卷

|

2卷引用:北京市昌平区2022-2023学年高三1月期末生物试题