第一部分 师恩·铭记

老师,是您带领我们在知识的天空中翱翔,引领我们在人生的道路上前行。感恩有您,教会了我们知识;感恩有您,塑造了我们灵魂!今天的我们【甲】风华正貌,即将踏上锦绣前程,您为我们簪花正冠。追溯历史,师长以花簪于学子冠发,古已有之【乙】,唐代,同榜最年少的两名进士在长安街坊上遍游名园,采折名花簪戴以表示荣登金榜、【丙】炙手可热;宋代,闻喜宴上赐花簪戴已成为一项隆重的仪式;清代沿袭古制,删繁就简,进士中举后前往国子监行拜谒簪花礼。今天,您为我们簪花正冠。________。朝阳一般的少年啊,让我们不负师恩,秉持理想,乘着希望之翼,【丁】

| A.【甲】处“风华正貌”的“貌”错误,此成语意为“风采、才华正盛”,应写作“茂”。 |

| B.【乙】处逗号需改为句号,该句总领了下文“唐”“宋”“清”三个分句的内容。 |

| C.【丙】处成语“炙手可热”使用正确,能够形容新科进士气焰很盛,仕途顺利。 |

| D.【丁】处“朝阳而生”的“朝”意思是“面向着”,应读为“cháo”。 |

| A.这一仪式与其说是对我们的美好期许,不如说是对传统文化的浪漫传承。 |

| B.这一仪式与其说是对传统文化的浪漫传承,不如说是对我们的美好期许。 |

| C.这一仪式不仅充满了对我们的美好期许,也是对传统文化的浪漫传承。 |

| D.这一仪式不仅是对传统文化的浪漫传承,也充满了对我们的美好期许。 |

第二部分 友情·难忘

同窗,是一个多么美好的词语!学子们靠窗而坐,持卷共读,结下深厚的情谊。祝允明和文徵明师从书法家李应祯,二人精研书法,互相切磋,共同进益;邓稼先和杨振宁同窗十余年,即使在残酷的战争和艰苦的条件下,依然互相鼓励,直至实现彼此的理想……从古至今,勤奋苦读为学子们带来了多少前进和精神的慰藉啊!这就是同窗的真谛:我和你,如同这颗星和那颗星,彼此辉映,共同为这美丽的星空增彩。

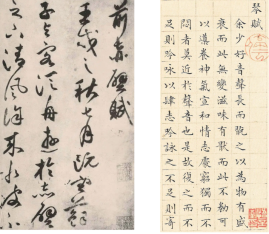

3.同学们找来了祝允明和文徵明的书法作品。对两幅书法作品的欣赏,正确的一项是( )

| A.《前后赤壁赋》的字体属于草书,笔画平直,自然流畅。 |

| B.《前后赤壁赋》的字体属于隶书,结构匀整,隽秀坚劲。 |

| C.《琴赋》的字体属于篆书,体态宽扁,古朴典雅。 |

| D.《琴赋》的字体属于楷书,形体方正,遒劲秀拔。 |

修改:

第三部分 未来·可期

青春从校园出发,梦想在未来抵达。也许未来的你是一位工程师,焚膏继晷苦钻研,为国家建设贡献智慧;也许未来的你是一位文学家,笔耕不辍勤写作,为人间道义激浊扬清;也许未来的你是________……未来世界的每一点进步,都离不开每一个“你”的辛勤付出;每一个勇担责任的“你”,都是明天的英雄!

5.“膏”有灯油之意,“晷”有日影之意。据此,可推断出“焚膏继晷”在文段中的意思是6.同学们回顾初中生活,拟写对联,扬帆起航。你认为在上下联横线处填入词语,最恰当的一项是( )

①________,畅叙依依师生情,感念②________;光阴似箭,惜别③________,祝福金榜题名。

| A.①岁月如歌 ②春风化雨 ③悠悠同窗谊 |

| B.①岁月如歌 ②师者仁心 ③拳拳赤子心 |

| C.①白驹过隙 ②春风化雨 ③拳拳赤子心 |

| D.①白驹过隙 ②师者仁心 ③悠悠同窗谊 |

谁能一身万里行

冯骥才

①昨天,摄影家郑云峰跑到天津来,气喘吁吁的,把一本又厚又沉的画册像一块大石板压到我怀里。“拍完了!”两颊红红,期待的望着我,眼里似有泪光。我的目光停留在画册上,画册封面赫然印着沈鹏先生题写的三个苍劲的字:“三江源”。

②夏天里,我在北洋美术馆为郑云峰先生举办“拥抱母亲河”摄影展时,他说马上就要出版这部凝聚他二十多年心血的大书,跟着又说他还要跑一趟黄河的中下游,把黄河拍完整了。干事的人总是不满足自己干过的事,总是叫你的目光盯在他正在全神贯注的明天的事情上。

③在他的摄影展上,郑云峰感动了天津大学年轻的学子们。【甲】谁肯一个人拿出全部家财买一条船,抱着一台相机在长江里漂流整整二十年,并爬遍长江两岸大大小小所有的山,拍摄下这伟大的自然和人文生命每一个动人的细节?不单其艰辛匪夷所思,最难熬的是独自一人终岁行走在山川之间的孤寂。他为了什么——为了在长江截流蓄水前留下这条养育了中华民族的母亲河真正的容颜,为了给李白杜甫等历代诗人曾经讴歌过的这条大江留下完整的视觉“备忘录”。多疯狂的想法,但郑云峰实实在在地完成了。他以几十万张照片挽留住长江亘古以来的生命形象。

④提起郑云峰,自然还会联想到最早发现“老房子”之美的李玉祥。他也是一位摄影家。上世纪九十年代初他推出一大套摄影图书《老房子》时,全国正在进行翻天覆地的“旧城改造”(当时,文化遗产保护工作还没有得到全方位重视)。李玉祥执拗地叫人们向那些城市遗产投之以依恋的目光。二十一世纪初凤凰电视台要拍一部电视片,计划从南到北穿过数百个各个地域最具经典意义的古村落,想请我做“向导”,可是我当时正忙着启动多项民间文化遗产的普查,便推荐了李玉祥。

⑤记得那阵子我的手机上常常出现一些陌生地区的电话号码,都是李玉祥在给电视剧组做向导时一路打来的。【乙】这些古村落都曾令李玉祥如醉如痴,这一次却不断听到他在话筒中惊呼:“怎么那个村子没了,十年前明明一个特棒的古村落在这里呀!”“怎么变成这样,全毁得七零八落啦!”多年来李玉祥一直争分夺秒地抢时间,他要把这些经过千百年创造的历史遗容留在他相机的暗盒里。他是一介书生,他最多只能做到这样。李玉祥至今没有停止他的自我使命,依然端着沉重的相机,在天南海北的村落间踽踽独行。

⑥前些天在北京见到李玉祥。他说他已经把江浙闽赣晋豫冀鲁一带跑遍,他想再把西北诸省细致地深入一下。我忽然发现站在面前的李玉祥有点变样,十多年前那种血气方刚的青年人的气息不见了,俨然一个带着些疲惫的中年汉子。他把生命中最具光彩的青春岁月全交付给那些优美而缄默着的古村落了。

⑦然而,很少有人知道他,因为他并不想叫人知道他本人,只想让人们留心和留住那些珍贵的历史精华。

⑧由此,又联想起郭雨桥——这位专事调查草原民居的学者,多年来为了盘清游牧时代的文化遗存,也几乎倾尽囊中所有。背着相机、笔记本、干粮和各种药瓶药盒,从内蒙到宁夏和新疆,全是孤身一人。他和郑云峰、李玉祥一样,已经与他们所探索的文化生命

⑨他为什么非要把草原跑完?并没人非叫他这么做,他一心只是把为之献身的事做细做精。

⑩然而,这一次我发现雨桥的身体差多了。他的腿因过力和劳损而变得笨重迟缓。我对他说再出远门,得找一个年轻人作伴,“能不能在大学找一个民俗学的研究生给你做做帮手?”他只是苦笑而不言。是呵,有几个人愿意付出这样的辛苦?这种辛苦几乎是没有回报和任何实惠的。

⑪随后一日,我的手机短信出现他发来的一首诗:“萧萧秋风起,悠悠数千里。年老感负重,腿僵知路迟。玉人送甘果,蒙语开心扉。古俗动心处,陶然胶片飞。”此时,在感动之中,当即发去一诗:

草原空寥却有情,

伴君万里一身行。

志大男儿不道苦,

天下几人敢争锋?

(有删改)

1.阅读文章,补全下列表格。人物经历 | 情感 |

① | 百感交集 |

李玉祥看到有些古村落消失或遭毁坏 | ② |

③ | 兴奋激动 |

3.请结合上下文,谈谈你对第⑧段中“融为一体”的理解。

4.请结合文章内容,简要分析文章以“谁能一身万里行”为题有哪些妙处。

材料一

一方千岩竞秀、万壑争流的世外桃源,一条“连峰数十里,修竹带平津”的蜿蜒古道,一部从魏晋遗风到大唐气象的文化史,一道尘封在历史烟云中的诗歌长廊……继“丝绸之路”“茶马古道”之后又一条中华文化古道——唐诗之路,重新进入国人的视野,成为国人心向往之的文化胜地。

这里的水平静而不阻滞,滩有急流而不汹涌,给人以舒畅的韵律感,尤其适于乘船游览。这里的山连绵而不险峻,层峦叠嶂而无登临之苦。水尽则登山而歌,青山绿水激发诗人无限的灵感。山水的尺度刚刚好,山水缠绕,百转千回,正对应着诗歌的起承转合,这自成一格的山水,抚慰了那些远道而来的诗人。一千多年前,数百位唐代诗人从钱塘江出发,经浙东运河、绍兴鉴湖,转曹娥江,溯江而上,入剡溪,过新昌,绕天姥,最后抵天台山石梁飞瀑,走过长路,先后完成了他们的朝圣之旅。这群纵情山水的诗人才子,一路载酒扬帆、击节高歌,留下了一千五百多首脍炙人口的诗篇,踏出了一条飘逸潇洒的“唐诗之路”。

材料二

从东晋的浙东运河,到隋朝的隋唐大运河,再加上浙江境内溪流纵横、河湖遍布,无论向内还是向外交通都非常便利,这为游历提供了极大的方便。以唐诗中出现频率极高的剡溪为例,它虽然不是一条大河,但是通过密布的水网,与更广阔范围的河流陆路勾连交错,直至与长江水系连通。在唐代,诗人们大多乘船走水路,乘坐一叶小船,穿行于山水画廊之间,寄情山水,游目骋怀。李白的长诗《送王屋山人魏万还王屋》中提及的樟亭、海门、耶溪、剡溪、四明、国清、灵溪、华顶、石梁等一系列地理关键词,清晰勾勒出唐人沿水路上溯、水尽登山而歌的游历之路,这条路不独属于李白,也是整个唐朝诗人对沿途的自然风光与文化记忆的追寻之路。

图1 古代诗人浙江行迹路线图

材料三

自晋代起,浙江一带渐成为人文荟萃之地。东晋孙绰《游天台山赋》开中国山水诗之先河,南朝谢灵运在越中(绍兴古称)创作并形成了我国最早的山水诗派,书圣王羲之邀友兰亭修禊写就《兰亭集序》,这批超级厉害的文案高手,让这里的奇山异水名扬海内。再加上谢安东山再起、王子猷雪夜访戴、任公子南岩钓鳌、刘阮遇仙、十八名士等人文逸事,对于唐代文人来说,仿佛一个巨大的磁场,吸引他们来这里追寻名士的足迹。诗人们或从京、洛舟车南下,或自岷、峨沿江东流,络绎而至,临水登山,经丘寻壑。有的是仰慕名山、胸怀大志的“壮游”,有的是淡泊红尘、投闲山水而至的“隐游”,有的是官任在身、伺机酬唱的“宦游”,有的是风餐露宿、寻幽探秘的而行的“考察游”;还有的是“人未至而心已往”的“神游”……浙东浙西随处可见诗人们的吟鞭游屐、棹声帆影,①________、②________记录着“唐诗之路”昔日的盛况。

作为浙东山水的骨灰级粉丝,谢灵运常常游履于山水之间,以兴奋和新奇的目光打量着这方秀美山水,吟出一首首描绘山水的诗篇,还发明了一种便于登山的“驴友装备”——谢公屐。作为谢公的“铁粉”,诗仙李白“脚着谢公屐,身登青云梯”,四进浙江,三至剡溪,四登天姥山,留下了《梦游天姥吟留别》等二十余首瑰丽诗篇。贺知章、杜甫、白居易等也追慕前贤足迹,曾乘舟溯剡溪而上,留下了一篇篇的千古绝唱,使新昌县东南的天姥山成为后世文人墨客心中的一座高峰。难怪有人说“一座天姥山,半部全唐诗”。

1.根据材料二的文字和图片信息,将材料三横线处的内容补充完整。2.根据以上三则材料,下列关于“唐诗之路”的说法

| A.晋唐诗人们的频繁往来,成就了诗情画意的唐诗之路。 |

| B.数百位唐代诗人为唐诗之路留下了一千五百多首诗篇。 |

| C.诗人们的名篇佳作因唐诗之路的奇山异水而名扬天下。 |

| D.山水与文化的结合,孕育出唐代诗歌独具灵性的气质。 |

岳阳楼记(节选)

范仲淹

予观夫巴陵胜状,在洞庭一湖。衔远山,吞长江,浩浩汤汤,横无际涯,朝晖夕阴,气象万千,此则岳阳楼之大观也,前人之述备矣。然则北通巫峡,南极潇湘,迁客骚人,多会于此,览物之情,得无异乎?

若夫淫雨霏霏,连月不开,阴风怒号,浊浪排空,日星隐曜,山岳潜形,商旅不行,樯倾楫摧,薄暮冥冥,虎啸猿啼。登斯楼也,则有去国怀乡,忧谗畏讥,满目萧然,感极而悲者矣。

至若春和景明,波澜不惊,上下天光,一碧万顷,沙鸥翔集,锦鳞游泳,岸芷汀兰,郁郁青青。而或长烟一空,皓月千里,浮光跃金,静影沉璧,渔歌互答,此乐何极!登斯楼也,则有心旷神怡,宠辱偕忘,把酒临风,其喜洋洋者矣。

嗟夫!予尝求古仁人之心,或异二者之为,何哉?不以物喜,不以己悲,居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君。是进亦忧,退亦忧。然则何时而乐耶?其必曰“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”乎!噫!微斯人,吾谁与归?时六年九月十五日。

1.下列选项,每组词语中加点字的意思都相同的一项是( )| A.政 |

| B.登 |

| C. |

| D.南 |

| A.古仁人不因为外在景物欢喜,看重自己内心的喜乐伤悲。 |

| B.古仁人与迁客骚人不同,他们很少有悲和喜的情绪波动。 |

| C.无论外界或自身有什么起伏变化,古仁人都能豁达面对。 |

| D.古仁人看淡世事,想远离朝堂,不被外物打扰自己心境。 |

材料一

仲淹泛①通《六经》,长于《易》,学者多从质问②,为执经讲解,亡所倦。妻子衣食,仅能自充。为政尚忠厚,所至有恩。及其卒也,羌首③数百人,哭之如父,斋④三日而去。赠兵部尚书,谥⑤文正⑥。

(取材于《宋史·范仲淹传》)

材料二

宝元初,元昊叛,时延安断被围,朝廷择帅,皆畏不行。仲淹奏请兼领延安军以待寇至,上嘉而从之。阅兵得万八千,选六将俾领之,日夕训练,号为精兵焉。贼闻之,曰:“无以延州为意,今小范老子腹中自有数万兵甲,不比大范老子可欺。”“大范老子”谓范雍也。仲淹又开营田,招属羌,养兵蓄锐,以据贼冲。

(取材于宋·张唐英《范仲淹传》,有删改)

材料三

辽、夏使至,必问光⑦起居,敕⑧其边吏曰:“中国相司马矣,毋轻生事、开边隙。”光于物澹然⑨无所好,于学无所不通。洛中有田三顷,丧妻,卖田以葬,恶衣菲食⑩以终其身。及(光)葬,哭者如哭其私亲。归葬陕州,谥曰文正。

(取材于《宋史·司马光传》)

注:①[泛]广。②[质问]询问以正其是非。③[羌酋]羌族首领。④[斋]斋戒,旧指祭祀前整洁身心。⑤[谥]授与,加封;尤指死后追封。君主时代帝王、贵族、大臣等死后,依其生前事迹所给予的称号。⑥[文正]美谥的一种。⑦[光]司马光,北宋政治家、史学家。⑧[敕]告诫。⑨[澹然]恬淡貌。⑩[恶衣菲食]粗劣的衣食。范仲淹与司马光谥号都是“文正”。范仲淹“通《六经》,长于《易》”,司马光“①

个人成长需要打开视野,人际交往需要打开心扉,科技创新需要打开思路……打开,发现新的自己;打开,带来新的气象。每一次“打开”,都有一段故事。

请以“打开”为题目,可写实,可想象。文体不限,诗歌除外。要求:将作文题目写在答题卡上,作文内容积极向上,字数在600-800之间,不要出现所在学校的校名或师生姓名。

①安得广厦千万间,

②予独爱莲之出淤泥而不染,

③毕业在即,你引用拜伦的名言“逆境中,我们要抱有希望”作为寄语。老师认为该寄语还可以表达得更加文雅,为此你选用了诗句“①

7 . 望岳

杜甫

岱宗夫如何?齐鲁青未了。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

荡胸生曾云,决眦入归鸟。

会当凌绝顶,一览众山小。

登飞来峰

王安石

飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升。

不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

独坐敬亭山

李白

众鸟高飞尽,孤云独去闲。

相看两不厌,只有敬亭山。

1.孔子说:“君子登高必赋。”登高成为文人抒怀的一种途径。这组诗中共同使用了“①2.古代文人万般诸事皆可抒怀,下列诗句中

| A.寄书长不达,况乃未休兵。(杜甫《月夜忆舍弟》) |

| B.报君黄金台上意,提携玉龙为君死。(李贺《雁门太守行》) |

| C.会挽雕弓如满月,西北望,射天狼。(苏轼《江城子·密州出猎》) |

| D.老骥伏枥,志在千里。(曹操《龟虽寿》) |

本学期,我们学习了《邓稼先》《说和做》《叶圣陶先生二三事》等文章,作者通过一些片断,描写了他们的生活、工作等,从中我们感受到他们的内在品质和精神追求。在我们的生活中,只要用心观察和感受身边的人,或许你也能在一些场景中发现他们的高尚。

请以“他/她,是这样的一个人”为题,写一篇记叙文。要求:①立意积极向上,②字数在550-600,③不出现真实姓名、校名和班级名。

①近些年来,从昆尚、京剧、端午节,到珠算、中西针灸、二十四节气,我国多项非物质文化遗产在联合国教科文组织申遗成功,成为全人类共同保护和记忆的文化遗产。2020年12月,我国单独申报的太极拳、与马来西亚联合申报的“送王船”两个项目,也被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。至此,我国共有42个非物质文化遗产项目成功申遗,总数居世界第一。

②一项项“非遗明珠”走向世界,意味着扎根神州大地的“中国价值”、立足千百年传统的“东方智慧”,正在越来越多地得到国际社会的认可和尊重,也意味着中国独特的文化资源和精神追求,为构建人类共同价值作出了新的贡献。

③中国在“申遗之路”上收获的成果,________。以黎族传统纺染织绣技艺为例,当年在申报非遗名录时,其传承群体已不足千人,这项有着数千年历史的技艺,正处于濒危境地。申遗成功后,中国以行践诺,让这项急需保护的技艺,实现了从仅靠“单打独斗”到社会各方助力、从陷于传承困境到焕发新生机的显著转变。因此,申遗成功不是终点,而是传承和保护的新起点。只有不断提高非遗保护术平,解答好不同非遗项目保护发展面临的难题,才能让非物质文化遗产绽放更绚丽的光彩。

④不久前,联合国教科文组织的一名官员感慨,尽管新冠肺炎疫情阻隔我们相聚,但非物质文化遗产让彼此紧密相连,团结在一起。文化是沟通心灵的桥梁,具有跨越山海的力量。在人类命运共同体的坐标上,在共同推动文化保护的过程中,世界文化遗产能加强文化交流互鉴,推动民心相知相通。正因此,不同国家和地区的人们,可以从这份共同的财富中汲取营养,寻求精神支撑和心灵慰藉,面对各种挑战。

⑤中国非物质文化遗产是中华文化的瑰宝,也是人类文明的重要组成部分。精心守护非物质文化遗产,把历史文脉更好地传承下去,一定能让子孙后代受益于这些宝贵文化财富,让中华文化同各国人民创造的多彩文化一道,为人类社会提供正确精神指引。

(取材于《人民日报》,有删改)

1.作者针对什么现象提出了自己的观点?2.依据上下文,从下面两句话中选择一句填入文章第③段横线处,恰当的一项是

【甲】是世界对中华文化的认可,更是中国向世界做出的文化传承的承诺。

【乙】是中国向世界做出的文化传承的承诺,更是世界对中华文化的认可。