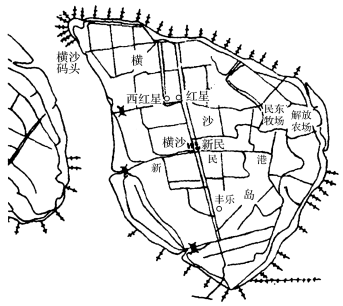

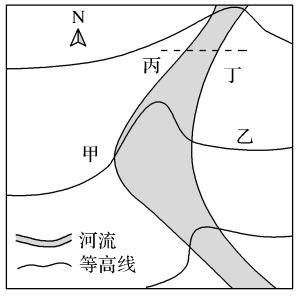

长江口横沙岛海塘丁坝分布图 某河段示意图

1.左图中,长江横沙岛修筑丁坝的主要目的是( )

| A.拦截泥沙 | B.防止河流冲击岸堤 |

| C.便于发展水运 | D.便于撒网捕鱼 |

| A.甲处 | B.乙处 | C.丙处 | D.丁处 |

| A.河道变宽 | B.结冰期缩短 | C.含沙量增加 | D.流速趋缓 |

| A.泥沙堆积 | B.水位高低 | C.植被覆盖 | D.地形坡度 |

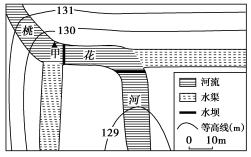

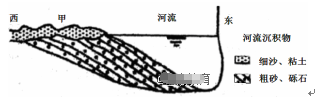

下图中的桃花河位于我国鄱阳湖平原地区某村,村民为了方便从水循环的角度解释冰期时大陆桥出现的原因。灌溉,开挖了两条水渠,并在河中修筑两条低矮的水坝(低于河水水面)。

(2)推断图中水渠利用率较高的季节并分析原因。

(3)甲处泥沙堆积较快,根据图中信息推测其原因。

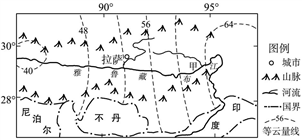

材料 雅鲁藏布江谷地是滑坡、泥石流多发区。中游河段河谷宽窄相间,在干支流交汇处多宽谷,河道多分汊,形成辫状水系。

(1)描述藏南地区云量的时空变化特点,并分析原因。

(2)简析图中甲河段辫状水系形成的自然条件。

(3)拉萨城市空间形态呈带状,试分析其形成的主要原因。

(4)雅鲁藏布江流域泥石流类型主要有暴雨引发的泥石流和 引发的泥石流。松散物质是泥石流的主要激发因子,试分析该流域松散物质多的原因。

关于黄土高原的成因有“风成说”“水成说”和“风化残积说”三种观点,其中“风成说”的历史最悠久、影响最大、拥护者最多。《前汉书》中曾记述了公元前32年4月的一天:“大风从西北起,云气赤黄,四塞天下,终日夜下著地者黄土尘也。”下图为黄河中上游黄土粒度(即黄土颗粒的直径)变化图。

(1)概括黄河中上游黄土粒度分布规律,并分析其形成原因。

(2)简述黄土高原千沟万壑的原因。

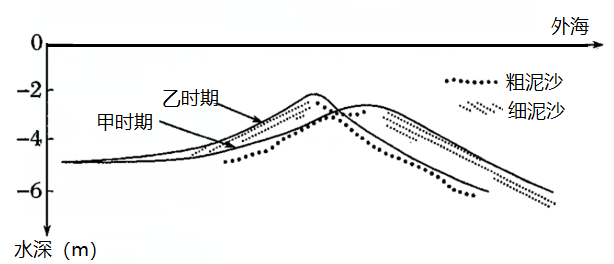

拦门沙是位于河口区的泥沙堆积体(沙坎),塑造河口拦门沙的动力因素很复杂,但主要受径流与海流共同作用形成。下图示意我国某河口区拦门沙甲、乙两时期位置变动。

(1)与甲时期相比,乙时期径流与海流作用力大小特点并说明判断理由。

(2)判断拦门沙由甲时期演变到乙时期的可能原因。

(3)说明河口拦门沙对河口两岸居民会带来哪些不利影响。

| A.入海口 | B.出山口 | C.发源地 | D.中下游 |

| A.自西向东 | B.自东向西 | C.自北向南 | D.自南向北 |

| A.农业用地 | B.港口用地 | C.生态用地 | D.住宅用地 |

1.三岔河流域

| A.以冰川融水补给为末 | B.适宜发展内河航运 |

| C.流量季节变化大,春汛为主 | D.侵蚀作用大丁堆积作用 |

| A.冬季气温低 | B.大气降水虽大 | C.地下水补给较多 | D.枯水期含沙量大 |

| A.春季 | B.夏季 | C.秋季 | D.冬季 |

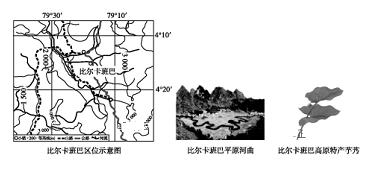

比尔卡班巴(Vilcabamba),意为“神圣的平原”,是南美赤道国厄瓜多尔南部小镇,为世界著名的长寿之谷,小镇处于安第斯山脉中段近大陆分水岭的山谷中,面临太平洋,海拔为1 500米,终年气温为18℃~24℃,湿度68%,无明显季候风,小镇风景秀丽,常见清澈溪流,溪中富含镁、钙等营养元素。当地居民以玉米、芋头、豆类、小米等为主食,肉食少;没有代步工具;没有机器劳动,老少脚力惊人,喜欢劳动,无金钱概念。

芋艿,营养价值丰富,为多年生块茎湿生草本植物,叶盾形肥大,株基部缩茎可累积养分肥大呈肉质球,即“母芋”,母芋生“子芋”,子芋生“孙芋”。芋艿性喜温和湿润,生长适温20℃以上;为短日照草本,较耐荫,具有水生性,不耐旱,对土壤适应性广。

(1)分析比尔卡班巴高原谷地芋艿种植的气候优势。

(2)分析比尔卡班巴“神圣的平原”上河道河曲的成因。

(3)分析比尔卡班巴河曲发展变化对当地生产、生活的影响。

(4)分析小镇比尔卡班巴形成“长寿之谷”美誉的原因。

下图示意北美洲局部区域图。图中乙半岛上许多重要地表形态是由第四纪以来冰川、流水等外力作用塑造。甲海域是纽芬兰渔场。曾经的纽芬兰渔场鱼获量异常丰富,有“踩着鳕鱼群的脊背就可上岸”的美名。但在几个世纪的肆意捕捞之后,纽芬兰渔场的鳕鱼渐渐消亡。

(1)指出第四纪乙半岛主要外力作用及对地表形态的塑造。

(2)分析曾经有“踩着鳕鱼脊背就可上岸”现象的原因。

(3)分析甲附近渔场冬季渔业生产的不利自然条件。