材料一 20世纪,民族民主运动席卷世界广大地区。争取民族平等成为中国革命亟需解决的重大课题。以孙中山为代表的民主革命先行者对这一课题进行了伟大探索。1894年兴中会成立时,孙中山提出了反对满洲贵族统治,建立汉族政权的民族主义思想。南京临时政府建立后,孙中山主持制定“临时约法”,规定“中华民国之主权,属于国民全体”,“人民一律平等,无种族、阶级、宗教之区别”。五四运动后,孙中山民族主义思想发生很大转折,明确提出了“反帝”的口号和主张。

——摘编自周昆云《20世纪争取中国各民族平等的三次探索》等

材料二 中国共产党组织开展民族工作简表(部分)

| 1923年 | 中国共产党成立蒙藏学校,培养了一批蒙古族的早期共产党员 |

| 1934年 | 在瑶民地区,党的民族平等政策是“反对一切汉族的压迫和剥削,汉民与瑶民平等”,尊重少数民族的风俗习惯、宗教信仰 |

| 1945年 | 党中央在《关于内蒙工作的意见》中提出在内蒙古实行民族区域自治 |

| 1952年 | 中央人民政府颁布《中华人民共和国民族区域自治实施纲要》 |

| 1979年 | 中共中央组织经济发达地区对口支援少数民族地区,开展扶贫协作 |

| 2017年 | 党的十九大把“铸牢中华民族共同体意识”写入党章 |

——摘编自李资源、卢江《中国共产党民族工作百年历史回顾与经验启示》等

(1)据材料一并结合所学知识,指出孙中山民族观念的两次转变,并说明第二次转变的原因。(2)据材料二、归纳中国共产党为解决民族问题在经济、文化方面所做的努力,并简析民族区域自治制度的政治意义。

材料 孙中山“以党治国”的思想是在中国的现实社会环境和革命过程中逐渐发展、成熟、定型的,是孙中山在仿效西方政党政治及向传统会党模式回归皆遭挫折的打击下,经过深沉的思考及借鉴苏俄经验而找到的最后归宿。

1921年孙中山明确提出了“以党治国”这一概念。此后,“以党治国”概念不断得到补充和完善,到1924年1月基本定型。在国民党“一大”上,孙中山“以党治国”的“党”首先得是一个革命的政党。在党与政权的关系上,孙中山特别强调“主义治国”,“是要本党的主义实行,全国人都遵守本党的主义”。在实践中,在革命运动的阶段上,已由辛亥之役、讨袁之役、护法之役而进入了国民革命运动阶段。

——摘编自王永祥、李国忠《孙中山“以党治国”论初探》

(1)依据材料并结合所学知识,说明孙中山“以党治国”思想提出的背景。

(2)依据材料归纳孙中山“以党治国”思想的主要内涵,并结合所学知识,分析其历史影响。

材料一 13世纪之后,欧洲和中国的关系在中断了至少4个世纪后又得以恢复。传教士、商人和文学作家,通过自己的笔触,将一个地大物博、人民富庶的中国形象带入黑暗的中世纪欧洲。17-18世纪哲学家们从各种资料中构建理想的中国形象,中国的道德哲学要远超欧洲,莱布尼茨还塑造了康熙皇帝这个“德统天下、内圣外王”的理想中国君主的形象。

——摘编自赵风玲《西方中国形象演变的历史图景》

材料二 民国时期的旅欧游记者带着学生的心态去欧洲,对欧洲产生或多或少地狂热情绪。第一次世界大战后梁启超等人到西欧考察,面对满目疮痍的战后景象,却仍然对西欧各国的未来持乐观的态度。30年代以后,西欧的乌托邦形象衰落,代之以苏联乌托邦形象的逐步生成。二战后,战争中旅居英国的萧乾在战后到中立国瑞士旅行,迫切希望找出瑞士和平、安定的原因。中央日报驻伦敦的特派员徐钟珮则写了《外国不是天堂》等通讯文章。

——摘编自安然《1912-1949年中国旅游游记中的欧洲形象》

(1)归纳材料一中西方人眼中的中国形象。结合所学知识,分析其历史动因。(2)据材料二,指出民国时期中国游记中对“欧洲形象”认知的变化,结合所学知识,简评这一时期国人关注、记述欧洲的时代影响。

材料 20世纪以来,民众要求收回利权,发展民族物流业的呼声日益高涨。关税谈判在辛亥后经过近20年的外交博弈基本实现了目标。“商业发达须赖交通便利,方可振兴商务”成为共识,民间商会团体及绅商们也积极抵制借外债筑路,从基层响应政府自主筹款修筑铁路的政策。如东北呼海铁路拟定官商合办章程和铁路章程,共筹资本约2000万元,1929年建成后既便利了周边地区粮食和商品的运输,更减少了商品被土匪抢掠的可能。为弥补铁路运输的局限,全国经济委员会不仅规划督造各省公路,还积极推进实施铁路与公路联运计划,到1935年底,共完成通车路线计有9000余公里。为提供必要的人员储备,各方还兴办了汽车机务人员训练所、吴淞商船专科学校等。至抗战爆发前,经交通部、铁道部及轮船招商局的共同努力,“全国基本出现了以铁路为基线,以国营招商局为协办主体的水陆联运网络”。

——摘编自熊辛格《中外约章与中国近代物流业的嬗变(1840—1937)》

(1)据材料,归纳近代民族物流业得以发展的条件。(2)据材料并结合所学知识,分析近代民族物流业发展的重要影响。

材料一 茶马贸易一直从唐宋延续至近代。公元625年大唐与吐谷浑开通互市,大量的茶叶、绢帛等商品输出。以换取马匹及其他畜产品,丰足彼此,皆有便利。中原人用以交易的丝绸,对西域人来说是可有可无的生活附属品,而中原人却渴望得到代表国家军事实力的战争武器——战马。大唐王朝逐渐开始由“绢马互市”转为“茶马互市”。到了宋代更是形成了系统的茶马交易之法:以茶引作为茶叶经营的官方许可,茶马司管理相关贸易实务,茶马法确立各项贸易细则,完善的制度管理着所有的茶叶贸易。元帝国不缺马匹,茶马交易演变成以银两及土货与中原茶叶的贸易。茶马交易一直到明代又重新恢复,此时贸易实体则已经从“马”转变成中原的“茶”。清代以后,随着以马为主力的冷兵器时代谢幕,茶马交易最终退出了历史舞台。

——摘编自戎新宇《茶的国度:改变世界进程的中国茶》

材料二 新中国成立后,在政府的扶持下,茶叶生产逐步复苏,50年代以来先后研制成功茶叶筛分机、切茶机等茶叶精制机械,使我国茶叶生产长期依赖手工的落后局面获得改善,显著减轻了茶农的制茶劳动强度,提高了茶叶加工质量。1979年我国茶园面积达到105万公顷,产量达到27.72万吨,出口量达到10.68万吨,分别为1950年的6.2倍、4.5倍、5.7倍,为我国后来茶产业的发展奠定了良好基础。

——摘编自陈宗懋(中国茶叶可持续发展战略研究)

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳唐朝以来茶马贸易的变化。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析新中国成立后中国茶叶发展的原因及其重要意义。

材料 夏瑞芳(1871—1914),江苏青浦人。因不愿在洋人的报馆忍气吞声,1897年辞职和同窗集资在上海开办了商务印书馆。最初设备简陋,人数短缺,他身兼经理、校对、收账、买办、送货等多职。1898年,他意识到社会上学习英语的热潮后,译介英语教材《华英初阶》,出版后销售火爆。1902年开设印刷所、编译所、发行所,聘请晚清名士张元济任编译所所长,相约“辅助教育、启迪民智、振兴中华”,并放手张元济擘画、编辑出版我国第一套初等小学教材,还出版了严复、蔡元培等人的西学译著,创办了《东方杂志》《小说月报》等。1903年与日本出版企业金港堂合作,引进了网点照相、彩色石印、凹版印刷等先进技术。此后10年内在20多个城市设立分馆,出版图书近300种,商务印书馆成为中国民族资本文化企业的代表。他还设立了尚公小学、养真幼稚园与孤儿院等。

——摘编自黄嗣《中国出版家夏瑞芳》等

(1)据材料并结合所学知识,指出夏瑞芳创办商务印书馆的时代背景及经营特点。

(2)据材料并结合所学知识,分析夏瑞芳的举措在当时产生的影响。归纳夏瑞芳身上蕴含的精神品质。

材料一 朱熹在《白鹿洞书院揭示》中说:“为学之意,莫非讲明义理,以修其身,然后推己及人,非徒欲其务记揽,为词章,以钓声名,取利禄而已。”宋代书院分设经义、治世两斋,前者为主。经义斋教四书五经、理学大师研究心得、历史典籍和诗词;治世斋教农田、治民、水利、算数、军事等实用技能。经费来自官府拨付、民间捐献、自主经营,主要靠学田收入。主持人称山长或洞主,由在职官员或赋闲官员充任。教学活动以升堂讲说和生徒自我钻研为主,辅以讲会制度,即定期邀请不同学派的学者同堂交流辩论。

材料二 中世纪西欧大学基础学科为语法、修辞、逻辑、算术、几何、天文、音乐,专门学科为法学、医学、文学、神学。早期,有很强的神学性;后期,艺术、诗歌、法学、医学、自然哲学、伦理学、希腊语、拉丁语等逐渐成为大学课堂的主流。经费主要来自学生所交学费,部分来自教会、政府、城市的资助以及私人的捐赠。早期大学是为争取特许状以及自由求学活动而组织起来的学者行会组织。尽管教皇和世俗政权力图控制,但大学的运转主要靠学者的活动。大学最通行的课程实施方法是讲授和辩论。

——均据孟冰寒《浅析宋代书院与欧洲中世纪大学》等整理

(1)依据材料归纳宋代书院与欧洲中世纪大学在课程设置上的主要差异,结合所学,分析造成这种差异的社会原因。

(2)依据材料并结合所学知识,谈谈中国书院和中世纪的欧洲大学,对现代高等教育的借鉴意义。

材料一 新中国建立前,苏联已与东北根据地开展了地方性的经贸合作。1950年,随着 《中苏友好同盟互助条约》及其他相关协定的签订,两国在经贸领域的合作日益加深。到1959年,两国贸易总额增加到20.97亿美元,是1950年的6倍。中国向苏联提供苏联所急需的橡 胶、有色金属、羊毛、黄麻、大米、猪肉和烟草等原料和农副产品,以换取苏联的机器设备和 成套设备等。除此之外,中苏还以技术协定、人员交流等形式进行科技合作。为适应两国贸易 需要,中苏还决定发展并完善铁路运输路线,加强了在交通运输领域的合作。

——摘编自禹丹丹《二十世纪五、六十年代中苏经贸关系研究》

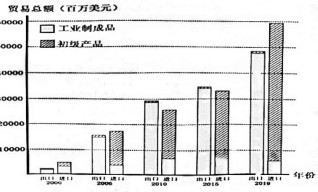

材料二 2000~2019年中国同俄罗斯商品贸易示意图

——数据来源于张小女《中俄商品贸易结构演变的影响因素研究》

(1)根据材料一,归纳20世纪50年代中苏经贸关系的特点。

(2)根据材料二,指出中俄商品贸易的变化。结合所学知识,分析中俄商品贸易变化的原因。

| A.传教破坏了中国主权 | B.科技发展推动宗教传播 |

| C.文化传播的策略考量 | D.传统夷夏观念发生质变 |

材料一 我们党以自我革命的政治勇气全面纠正了社会主义建设中所犯的错误,重新确立了马克思主义的思想路线、政治路线和组织路线,实现了建国以来党的历史上最具深远意义的伟大转折,开启了我国改革开放的新时期。

——摘自张文龙《新时代中国共产党的“初心”研究》

材料二 在新的历史时期,我们党领导推进改革开放,目的是解放和发展生产力,建设中国特色社会主义。它的实质和目标,就是要从根本上改变束缚我国生产力发展的经济体制,实现社会主义现代化。

——摘自张神根《改革开放与中国式现代化新道路》

材料三 改革开放以来,我国国内生产总值由1978年的3645亿元迅速升至2017年的827122亿元。2017年普通高等教育本专科招生人数761.5万人,比1978年增长近19倍。1982年五届全国人大五次会议通过了新宪法之后,截至2018年对宪法共进行了5次修改,推动了宪法与时俱进。

——摘编自罗平汉《伟大的改革开放》

请回答:

(1)据材料一并结合所学知识,指出实现了“伟大转折”的会议。哪一事件为“伟大转折”作了重要的思想理论准备?改革首先在哪里取得突破?

(2)据材料二并结合所学知识,指出坚持和发展中国特色社会主义的行动指南。改革开放后,我国经济体制发生了怎样的改变?

(3)据材料三,归纳改革开放以来取得的巨大成就。综合上述材料,指出取得成就的根本保证。