材料 张居正从政之初其实并无改革之意,但在从政的过程当中,他发现国家在发展中存在很多的弊病,在其所写的一篇奏疏《陈六事疏》中,他指出近年来国家发展与民间产生、积累了较多弊处,有颓废不振、积重难返之势,如果不加以变更,恐怕不能使天下面貌一新,统一臣民的志向。一条鞭法改革在中国赋税史上占有重要地位,在从唐朝两税法到清朝摊丁入地的发展过程中,起到承上启下的作用。梁方仲是我国学者中对一条鞭法研究较为详尽的一位,其著《一条鞭法》是以一条鞭法作为主要研究对象的专论。梁方仲将一条鞭法与两税法的主要差异归纳为:(1)将之前繁杂的赋役(包括夏税、秋粮、里甲、均瑶等)简化合并,归于田赋中随夏、秋二税统一征收,由此大大简化了税制,封建社会的徭役制度也日渐衰亡;(2)赋役合并后,赋役征收解运由人民自理改为官府雇人应役,无偿劳役基本被取消;(3)原先里甲十年一轮改为每年一轮;(4)将主要实物征收改为主要货币征收,除了部分特定地区征收粮食以供京师外,其余各种赋役征课一律折合成银两交纳。相比于两税法,此处有较大进步,因为两税法以货币计税,但征收的还是以实物为主。而一条鞭法不仅以货币计税,而且征收也是货币。有学者指出,明朝以一条鞭法为核心的赋役改革与以往的根本区别在于“赋役一概征银”。

——摘编自傅鹏源《中国古代公平税收思想演进及现代启示》

(1)根据材料并结合所学知识,分析一条鞭法实施的背景。

(2)根据材料并结合所学知识,评价一条鞭法在赋税改革史上的意义。

| A.瓦解了传统的四民观念 | B.有利于明清社会的转型 |

| C.导致社会消费观念更新 | D.致使社会资本投向畸形 |

材料一 邓小平在会见基辛格时说,“在建立在殖民主义、帝国主义、霸权主义基础上的旧秩序”,使得“贫国与富国的差距越来越大”。而“新的政治秩序就是要结束霸权主义,实现和平共处五项原则”。最经得住考验的不是霸权政治,不是集团政治,而是和平共处五项原则。只有坚持和平共处五项原则,才能建立国际政治新秩序“使它同国际经济新秩序相适应”。

——摘编自罗昱《处理国与国之间的关系,和平共处五项原则是最好的方式》

材料二 二战后,亚非拉民族民主运动蓬勃发展。全球殖民体系土崩瓦解,发展中国家作为国际舞台上举足轻重的力量逐渐崛起……西方列强不甘心将殖民利益拱手相让,不断打压发展中国家……因此,加强相互间的团结合作,反对新老殖民主义,捍卫民族独立,维护世界和平与合作,既是亚非独立国家的迫切愿望,也是万隆会议召开的根本宗旨。

——摘编自余建华《万隆会议与中国亚非外交》

(1)根据材料一,分析新中国提出并强调和平共处五项原则的必要性。(2)根据材料二并结合所学知识,归纳万隆会议召开的背景,并指出中国对万隆会议的贡献。

(3)综合上述材料并结合所学知识,谈谈你对新中国初期外交的认识。

材料 1999年9月18日,党中央、国务院、中央军委决定,对当年为研制“两弹一星”作出突出贡献的23位科技专家予以表彰,并授予“两弹一星功勋奖章”。

“两弹一星功勋”群英谱部分情况

| 项目 | 基本情况 | 备注 |

| 年龄情况 | 最年长的是赵九章和王淦昌,均出生于1907年。最年轻的是周光召和孙家栋,都出生于1929年 | ——————— |

| 教育背景 | 全部完成了大学本科学业。21位留学美、英、法、德、苏等国,平均在国外时间为7年,有5人在国外生活了10年以上。16人获得博士学位,2人获得硕士学位。外语水平普遍较高,具有较强的外语听、说、读、写能力 | 陈芳允到英国后,直接进入了COSSOR无线电研究室,没有在大学注册读书;周光召在留苏学习期间被调回国内参加原子弹的研制 |

| 地域分布 | 从籍贯看,苏、浙各6人,皖3人,湘、鄂各2人,滇、辽、冀、鲁各1人。从生长地看,南北划分,淮河以南16人,以北7人;东西划分,沿海省份14人,中部省份7人,西部省份2人。出自苏南浙北和长江三角洲10人,算上邻近地安徽,则为13人 | 钱三强、屠守锷、赵九章籍贯同为浙江省湖州市人;程开甲和杨嘉墀籍贯同为江苏省吴江县(现苏州市)人 |

| 学界地位 | 18人为中科院院士;3人兼任中国工程院院士;7人兼任国际宇航科学院院士;3人为中科院,部委员(现称中科院院士);钱三强曾任中科院刮院长、中科院特邀顾问 | 周光召曾任中科院院长、中科院学部主席团执行主席 |

——据冯华《“两弹一星”先进群体——勇于攀登彪炳史册(最美奋斗者)》整理

(1)根据材料,归纳“两弹一拦功勋”群体的特点。(2)根据材料并结合所学知识,分析二十世纪五六十年代“两弹一星功勋”群体产生的时代背景。

材料 下表为秦国的几种不同规格的道路。

| 种类 | 具体情况 |

| 驰道 | 驰道是从都城咸阳通向全国各主要方向的交通干线。史书对于秦驰道的规格和质量是这样描写的:“为驰道于天下,东穷燕、齐,南及吴、楚,江湖之上,濒海之观毕至。道广五十步,三丈而树,厚筑其外,隐以金椎,树以青松。为驰道之丽于此,使其后世曾不得邪径而托足焉。” |

| 直道 | 直道是直通抗击匈奴前线九原郡的道路。公元前221年,蒙恬率30万兵马进驻上郡,除北击匈奴、筑长城之外,就是修直道。秦直道所经过的地方多为丘陵、沟壑、沙漠,修筑难度很高。蒙恬当时定下的原则是“堑山堙谷,直通之。” |

| 新道 | 新道顾名思义就是新修的道路,目的是为了征服和经营岭南。因为岭南山川纵横,沟壑交织,再加上开发较晚,没有或少有道路,所以,这条通向岭南的道路称为新道。 |

| 五尺道 | 五尺道是秦朝在西南山区修筑的道路。这类道路主要分布于云南、四川一带。由于山势陡峭,地质复杂,道路无法取直,也不可能修的太宽,仅能容下一辆车马通过,所以取名为“五尺道”。 |

——摘编自《支撑大秦帝国的重大工程》

(1)根据材料并结合所学知识,归纳秦朝道路建设的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,分析秦朝道路建设的积极影响。

材料一 受气候、棉花生产特性等自然因素影响,中国棉花主要产区集中于河北、山东、河南、山西、浙江、江苏、陕西等省。民国时期,这些省份的棉花种植面积都有不同程度的增长。如1914年,河北省棉花种植面积为4124千亩.1937年增至12760千亩。近代中国棉花的消费对象主要是.上海、天津、汉口以及华北4省的华商纱厂、日本纱厂以及日本本土纱厂。这一时期新增的棉花种植区域主要分布在毗邻纱厂或近代交通线的地方,如山东棉花种植集中在黄河以北、小清河流域、津浦沿线一带。由此可见,棉花种植所引发的农村经济结构变动是区域性的。

——摘编自王建《市场导向下近代中国经济结构变动》

材料二 随着民族工业的发展,一些实业家开始注意中国农作物品种的改良问题。上海德大纱厂创办人曾呼吁改良中国棉种和扩大植棉面积,并亲自编写《植棉改良浅说》一书,散发给纺织界同仁及棉农,以传播植棉改良知识。1914年,他在筹办德大纱厂时,开办了穆氏植棉试验场,引进美国长纤维棉种。经过探索,优质棉种试种在第三年获得成功,产量比一般农家旧的棉种高出五六倍。不久,上海工商界名流联合发起并组织了中华植棉改良社。开辟了更大规模的植棉试验场,推广美国优质棉种。

——摘编自戴鞍钢《民族工业与近代中国农村》

(1)根据材料一、二,归纳民国时期中国棉纺织工业发展的有利条件。

(2)根据材料二并结合所学知识,对民国初年工商界的植棉改良行动进行评价。

材料一 田赋历来为中央政府税收的重要来源,但是民国以后的北洋政府时期地方各省田赋截留日益严重,南京国民政府对此采取了承认现实的政策。1927年中央财政会议通过“国地收支标准案”,明令田赋划归地方。田赋划归地方的理论根据是孙中山《建国大纲》的规划:“土地之岁收,地价之增益,公地之生产”“皆为地方之所有,以经营地方人民之事业”。抗日战争爆发以后,由于中国沿海及江南等经济富庶之地大都落入了日军之手,这就使得国民政府的主要财政收入(关税、盐税、统税)锐减。1941年4月,国民政府决定:下半年起将各省田赋收归中央管辖。

——摘编自齐海鹏《中国财政史》等

材料二 新中国成立后,农业税一直是按照地亩的常年产量来征收的。1950年,农业税占当时财政收入的39%,1979年,这一比例降至5.5%,到2004年,更是降到不足1%。从2004年开始,中央决定免征除烟叶税外的农业特产税,同时进行免征农业税改革试点工作。2005年12月,十届全国人大常委会十九次会议通过决定:自2006年1月1日起废止《农业税条例》。农业税的取消,给亿万农民带来了看得见的物质利益,极大地调动了农民积极性,又一次解放了农村生产力。

——摘编自刘涵《简读中国农业》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳南京国民政府将田赋划归地方的原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析新中国改革农业税的背景,并归纳其历史意义。

材料一:隋唐统治集团来自于汉化了的鲜卑人,游牧在北方大草原的鲜卑人,在风格和审美上与中原的汉人有很多不同,一个明显的标志就是女性以健壮为美,因为与游牧民族的生活相适应的是剽悍、健硕的体魄。于是,对来自于鲜卑人的唐代统治者,在审美上自然也继承了这一传统;此外,佛教在唐代也得到了极大推崇和发展,佛教中的菩萨造像,都是丰肥而富态的,这也对唐代妇女的审美意识产生了极大的影响。

唐代饮食上的胡化也比较明显,史书中记载了唐肃宗做太子时用膳的情形,提到唐肃宗用刀割羊肉,这明显是胡人的作风。相对于中原汉人的面食文化,胡人主要是吃肉、喝羊奶,这都是高脂肪和高蛋白的食物。这种饮食结构上的变化,也是唐代女性“以胖为美”的一个物质基础;此外,“胖不胖”或还真与心态有关,唐朝是当时世界上最强盛的国家之一,百姓在经历了数百年的动荡后,普遍安居乐业,民众心态乐观开放。

材料二:为什么物质丰裕程度较之唐代更高的宋代人,没有“以胖为美”的观念呢?从宋代流传下来的名仕书画中可以看出,清瘦是主流。究其原因,宋朝时刻处于北方少数民族的侵扰风险下,百姓忧虑,充满了危机意识。

-----均摘编自金寅斌《唐朝人为何以胖为美》

回答下列问题:

(1)根据材料一,归纳唐朝女性“以胖为美”观念的成因?

(2)根据材料二和所学知识,分析宋代“以清瘦为美”观念的成因?

材料一 东晋一朝,中原丧乱,大批流民流寓江左,形成了许多侨郡县。这些人不为所在州县编户,无固定租税负担,他们与土著百姓生活无异而负担不同,容易引起侨旧矛盾,有的成为豪门世族的佃客、部曲,形成“编户虚耗,南北权豪,竞招游食”,遂造成了“国弊家丰”的严重局面……东晋、南朝政府先后十次颁布命令,实行“土断”。户籍上,对白籍侨民实行土断,与黄籍户一样承担国家税役。对于世家大族隐藏户口的行为,严厉打击。南方土著和北方侨民混合杂居,侨流“后裔遂长为南方之人矣”……“以土断定”使侨置系统与当地系统混合编制,构筑成新的地方行政辖隶系统,亦可增加国家赋税收入。

——摘编自雷震《黄、白籍问题与“土断”》

材料二 曾经处于华夏边缘地区和附庸地位的北方草原民族迁入中原……为了获得人数众多的、文化先进的汉族的认可……在建立政权之初,他们不仅在祖源认同上有改姓或攀附华夏祖先的行为,而且在政权国号的选择上也多加斟酌,十分谨慎。其中一个原则就是在其统治地区选择前代中原王朝的国号以继承之。

——摘编自吴洪琳《十六国“汉”“赵”国号的取舍与内迁民族的认同》

(1)根据材料一,结合所学,分析东晋、南朝政府“土断”的背景和意义。

(2)根据材料二,归纳草原民族中原文化认同的途径及目的。

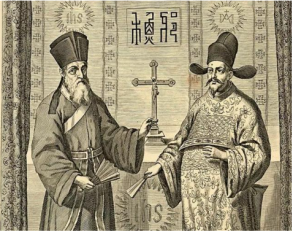

材料一 商周时代,中国就产生了“民可近,不可下,民为邦本,本固邦宁”的民本思想。春秋战国时期的思想家尤其是儒家学派更关注社会的人,思想中闪耀着浓厚的人文主义光芒。进入近代之后,起源于欧洲文艺复兴时期的人文主义也通过各种渠道传播到中国。明末清初,以利玛窦为首的西方天主教传教士,第一个把文艺复兴时期的科学文化带到了中国(如图1)。甚至,有学者提出,这一时期主导耶稣会思想的意识形态是人文主义。虽然一般认为人文主义来源于对神学教条的反动,但在20世纪的神学界中,人文主义的话语也开始兴起,无论是天主教,还是新教神学家,都有把自身宗教表述为“人文主义的宗教”的尝试。当宗教在利用着人文主义话语的时候,人文主义也在利用宗教。

图1 在中国传教的利玛窦

——摘编自章可《中国“人文主义”的概念史(1901-1932)》等

材料二 蔡元培于1934年在《中山文化教育馆季刊》创刊号上发表的文章中写道:“吾人一说到文化运动,就不能不联想到欧洲的文艺复兴,因为他实在是文化运动上最显著的一个例证。……观察我国的文化运动,也可用欧洲的文艺复兴作一种参证。”胡适指出,现代中国的“文艺复兴运动”是一场自觉的人文主义、理智主义、自由主义的再生运动。

(1)根据材料一,归纳中国古代人文主义的特点,并谈谈你如何理解“当宗教在利用着人文主义话语的时候,人文主义也在利用宗教”。

(2)根据材料并结合所学知识,评析蔡元培和胡适将新文化运动与文艺复兴相提并论的观点。