材料在中国古代这样漫长的过程中,商品经济的发展有两个高峰。一个是《史记·货殖列传》所述及的那段时期,即从陶朱公“三致千金”之时起(陶朱公即春秋末期范蠡),到汉武帝行算缗令、“中家以上大抵破”时止,上下三百数十年间的商品经济大跃进。另一个高峰是大约从唐开元前后起,到宋代末叶止,上下也达三百数十年。前一个高峰时期的大宗商品是盐铁,所以大跃进过后便出现《盐铁论》那样的名篇,后一个高峰时期的大宗商品以茶叶最为突出,所以当其在市场上异军突起之际,便有《茶经》那样的专著。

——摘编自李埏《中国古代经济发展的两个高峰》

根据材料并结合所学知识,对材料中的观点加以评析。(要求:赞同或质疑均可,观点明确,史论结合,逻辑严密。)

关于宋代的发展情况,学者们有不同的观点。日本学者宫崎市定在《东洋近代史》说:“中国宋代实现了社会经济的跃进,都市的发达,知识的普及,与欧洲文艺复兴现象比较,应该理解为并行和等值的发展,因而宋代是十足的‘东方的文艺复兴时代”。而另有一些国外学者认为由于种种不利因素的影响,这一发展势头未能继续下去,认为宋代处于我国封建社会的停滞状态,没有制度性的突破。

——据【美】罗兹·墨菲《东亚史》、马克垚《世界文明史》等整理

评析材料中关于宋代的观点。(要求:围绕材料中的一种或两种观点展开评析:观点明确,史论结合)国家治理关乎民生

材料一 汉初,经济的凋敝和秦亡的教训使统治者认识到“为富安天下”,只有与民休息、尽快恢复社会经济,才是兴邦的根本出路。汉高祖即位之初,“约法省禁,轻田租,什五而税一”。文帝时“下诏赐民十二年租税之半”。景帝时“三十而税一也”。文景之时,先后“除肉刑”,“欲令治狱者务先宽”。

——摘编自马卫东《中国古代三大治世的历史成因》

材料二 民生主义是孙中山毕生追求的革命纲领。在同盟会成立之初孙中山就倡导民生主义。中华民国成立后,他明确指出“国家之本,在于人民”。孙中山强调“国民党之民生主义,其最要之原则不外二者:一日平均地权:二日节制资本”。他一生都在力行振兴实业的革命实践,他主张在“关系主权之事,不能丧失”的前提下,可利用外资、学习发达国家的先进制度和技术来发展本国经济,提高人民生活水平。

——摘编自韩喜平《新时代视域下孙中山民生主义评析》

(1)根据上述两则材料,概括汉初统治政策的特点,并列举孙中山提出的有利于民生发展的主张。

材料三 1956年9月召开的中国共产党第八次代表大会指出:“我们国内的主要矛盾,已经是人民对于建立先进的工业国的要求同落后的农业国的现实之间的矛盾,已经是人民对于经济文化迅速发展的需要同当前经济文化不能满足人民需要的状况之间的矛盾。”

2017年中国GDP总量连续8年位居世界第二位,实现了从低收入国家到中等收入国家的跨越;2017年10月召开的党的十九大提出了社会主要矛盾的最新论断,即“人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”。

——摘编自门小军《中国共产党对各个历史时期社会主要矛盾的科学分析及其经验启示》

(2)从材料三中任选一种关于中国社会主要矛盾的论断,说明其提出的背景及历史意义。

材料一 “大一统”思想的产生与发展,铸就了中华民族高度的文化认同。虽然“大一统”思想的起源可以追溯到夏商时期,但西周礼乐制度所传达出的学术服务于政治的社会理念,直接促进了“大一统”思想的形成。春秋战国时期的诸子百家正是兴起和发展于这样一个礼乐渐坏的时代背景之下,故而重建“大一统”的社会秩序成为各家共同的思想核心。法家在诸子百家中主张按照法度和规则管理社会,这一思想在礼乐制度进一步被破坏的战国时期。逐渐被人们重视起来,为秦国的强盛奠定了思想和法制基础。

——摘编自初婉琳《浅析先秦时期的大一统思想》

材料二 董仲舒是我国历史上伟大的思想家、政治家,他的“大一统”思想是在汉初社会危机加重、阶级矛盾尖锐的历史背景下,为迎合汉武帝统治时期的政治和缓解社会矛盾的需要而形成的。“大一统”思想的形成对维护封建专制统治和社会新秩序提供了新的理论依据,同时,对中华民族大一统观念的形成起到了巨大的奠基作用。

——摘编自段有成《论董仲舒“大一统”思想形成的社会背景及历史意义》

(1)根据材料一,概括夏商时期到秦朝时“大一统“思想的发展过程及作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,简要评析董仲舒“大一统”思想的历史意义。

材料 日本学者内藤湖南认为中国宋代社会出现了重大变革。“贵族的失势的结果是君主的地位和人民较为接近,任何人要担任高职,亦不能靠世家的特权,而是由天子的权力来决定和任命”,“国家所有权力归于天子一人所有,其他任何大官均不能有全权”。除此之外,“宋代以铜钱代替绢布、绵等使用,发达的时候还盛用交子、会子的纸币,南宋时代纸币发行上升至极高金额……总而言之,自宋代开始,货币经济非常盛行”。“学术文艺的性质亦有明显变化,文学由注重形式的四六体演变为自由表现的散文体,诗、词等亦都由注重形式转为自己发挥。总而言之,贵族式的文学一变而为庶民式的文学,音乐、艺术等亦莫不如此文学曾经属于贵族,自此一变成为庶民之物。”

——摘编自内藤湖南《概括的唐宋时代观》

根据材料并结合所学知识,评析材料中内藤湖南的观点。(要求:观点明确,持论有据,论证充分,表达清晰)

材料一 清末“预备立宪”大事记1905年,清政府派五大臣出洋考察“宪政”,揭开“预备立宪”序幕。

1906年,出洋考察大臣回国,并奏说,立宪可使“皇位永固”“外患渐轻”“内乱可弭”,清政府宣布预备立宪。

1907年,清政府宣布“预备仿行宪政”,在中央筹设资政院,各省筹设谘议局。

1908年,清政府又宣布“预备立宪”以九年为期,同时颁布以保障“君上大权”为核心内容的《钦定宪法大纲》,但也限制了皇帝的权力,规定了公民的一些基本权利,规定了三权分立的政权组织形式。此后两三年,还颁布了各种法律的草案,基本上属于资本主义的范畴。

1909年,多数省份设立谘议局,多由立宪派主持,积极开展立宪活动。

1911年,清政府组成立“责任内阁”,在13个内阁大臣中,皇族占7人,人们讥称它为“皇族内阁”。

——摘编自迟云飞《清末预备立宪研究》

材料二 近年来,思想界与学术界流行一种论点,认为孙中山等人领导的革命力量并不强大,清朝是在政治体制改革中翻船,在预备立宪中冒险葬身的……预备立宪是在什么背景和压力下开始的?如果清朝不搞政治体制改革,谁能保证它能继续维持下去?还有,慈禧死后的载沣等人为什么一定要把席卷全国的国会请愿运动强行镇压下去,还愚不可及地抛出“皇族内阁”,羞辱那些……改革者,把他们推向反清革命的阵营中?这些问题都是值得追问的。

——据郭世佑:《“百年宪政”的认识误区与宪政期待》

(1)根据材料一并结合所学,概括清末“预备立宪”的内容并简要分析其影响。

(2)根据材料二和所学,结合预备立宪的背景和过程,对“政改亡清论”予以评析。

材料一 清朝召见官员制度简表

| 召见时间 | 乾隆专卯正(6:00)开始召见,道光帝在寅正三刻(4:45) ,咸丰帝常在辰刻(7:00),光绪帝亲政以后,召见时间是在寅正(4:00) |

| 召见内容 | 君臣对话的内容多种多样,包括各地的吏治民情、人丁钱粮、水利水患等。皇帝若召见新任官员,首要任务是对他们进行考察。检测其知识储备和行政能力是否能够胜任新职,并给出施致指示。晚清时期,中国与外国交往越来越多、皇帝还从办理外交事务的官员口中了解对外交往的演进、国际形势的变化 |

| 召见对象 | 多为京中各部院堂官、新任的京官、外省官员等 |

| 召见奖赏 | 一些在奏对中表现出众的官员,才会得到御制诗、荷包等奖赏 |

| 制度衰微 | 召见制度在晚清时期受到严重冲击。由于内政变化剧烈、外国侵略频繁,在咸丰帝北逃承德、光绪帝遭受慈禧软禁、慈禧与光绪帝西逃陕西的情况下,皇帝也难以顺利地召见新任官员。 |

——据郭黎鹏《清朝召见新任官员制度探析》整理

材料二 以下为晚清时期的一段召见实录

1867年,行将访同欧美的志刚和孙家谷受到慈禧太后和同治皇帝召见的对话

谕:何时起身?

奏:于明日由衙门起身。

谕:由何路行走?

奏:由陆路到上海上火轮船,经日本过大东洋到米里坚;由米里坚渡大西洋到英吉利,过海到法兰西;往北顺路到比里时、荷兰、丹麻尔、瑞典、俄罗斯;往南回路到布路斯;再南仍经法兰西到西班牙、意大利;由中海经大南浮;顺广东、福建、江浙中国海面,自天津回京。

谕:随从人务须管束,不可被外国人笑话。

奏:谨当严加管束,不准其在外滋事。

——摘编自志刚《初使泰西记》

(1)根据材料一并结合所学知识,试提炼一个关于“清代召见制度”的历史观点,并引用材料一中的相关史料。说明你的观点。(2)根据材料二并结合所学知识,评述召见实录反映了当时中国统治阶层对外部世界的认知状况。

| A.标志着全面抗战路线的形成 | B.确定了毛泽东思想为党的指导思想 |

| C.挽救了党和红军以及中国革命 | D.纠正了陈独秀的右倾机会主义错误 |

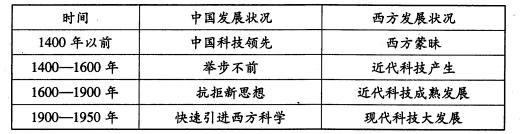

材料 下表是杨振宁先生的一次著名演讲,杨振宁指出决定科技发展需要的条件:人才、训练、决心、财力。

选取表格中关于中国或西方科技发展的任意一时段或整体,围绕“人才、训练、决心、财力”评析材料中的观点,得出结论。(要求:结论不能重复材料中观点,持论有据,论证充分,表述清晰。)

材料:抗战时期,叶剑英受中共中央委派,前往国统区工作。期间,他发表大量的时政和军事文章,宣讲抗战的战局特点和战略问题,以及敌后游击战的经验等。《新华日报》和偏向于国民党的报刊杂志都成为叶剑英宣传的阵地。1938年11月,国共合办游击干部训练班,叶剑英为国民党将领讲授游击战术课,改变了国民党军将领只打正规战的观念。应民主人士之邀,叶剑英多次参加时事讨论活动,并广泛接触军政界各派系爱国人士。1940年,针对国民党顽固势力对中共“破坏抗战,制造摩擦”的污蔑,叶剑英用充分的数据和详实的资料进行反驳,并强调一定要“求得解决(摩擦)的办法”。叶剑英的一系列统战实践为维护全民族团结抗战作出了重要贡献。

——据谢涛、周竞风《抗战时期叶剑英的军事统战工作》

(1)根据材料并结合所学知识,评述抗战时期叶剑英在统战工作中的主要贡献。

(2)根据材料并结合所学知识,说明抗战时期叶剑英在统战工作中取得成效的原因。