材料一 中晚唐时期,韩愈借鉴佛教新禅宗道统,参照《孟子》卒章之说,建构儒家“道统”理论。韩愈在孟荀评价问题上:凡涉及“道统”建构方面的,标榜孟子而贬黜荀子;而在此外的文本言说中,则大致遵循“孟荀齐号”的成说。韩愈认为,只有当封建统治阶层尤其是皇帝真正回到儒家所建立的正统秩序中,才能实现国家中兴。“道统”是手段,而不是目的本身。从“道统”的建构方式和过程来看,韩愈以孟子“传道”说为形式依据,以孟子“距杨墨”为关键内容,然而除此之外,甚少涉及孟学其他领域。譬如孟子的“性善”说,韩愈对其似乎无动于衷。

——摘编自张明《韩愈“道统”建构与荀孟地位变迁——中晚唐儒学之变革及结局》

材料二 乾嘉新义理学承清初以降反理学的“黎明运动”,具有一套迥异于宋明理学的意义系统,而与荀学构成意义上的共契。首先,乾嘉新义理学力倡“达情遂欲”说,而荀子的自然人性论思想正与此相契合。其次,荀子的重礼思想则启导了乾嘉新义理学“以礼代理”说的创生。最后,乾嘉学人既持“以礼代理”说,则重学尚知的荀学必为其所崇,因为作为外制度和规范的礼需由“学”方可获致,而与主内在“反求本心”的孟学不相契接。明清易代,经史之学取代心性之学蔚然兴盛,荀子以传经之功获得道统合法性,乾嘉学人遂以荀学为奥援渐次建构起义理体系,这一定程度上突破了宋明理学的价值体系。

——摘编自孔定芳、高季红《荀学与乾嘉新义理学的建构》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括韩愈与乾嘉学人在对待先秦儒学上的异同。(2)根据材料二并结合所学知识,评析乾嘉新义理学的主张。

材料 贞观四年(630年)高昌王巍(qū)文泰曾亲自朝唐。但贞观六年(632年)唐经焉耆(古地名)之请,开大碛路(道路之意),使得高昌独擅东西交通的格局被打破。高昌遂攻焉耆,又遏绝西域朝贡,攻唐伊吾,西联西突厥,北又挑拨薛延陀与唐的关系,唐与高昌关系破裂。贞观十四年(640年),唐攻灭了高昌国。

关于如何统治高昌地区,唐太宗主张设置州县,大臣代表魏征反对,认为“陛下初临天下,高昌王先来朝谒,自后数有商胡称其遏绝贡献,加之不礼大国诏使,遂使王诛载加(获得罪名)。若罪止文泰,斯亦可矣。未若因抚其民而立其子,所谓伐罪吊民,威德被于遐外,为国之善者也。今若利其土壤以为州县,常须千余人镇守,数年一易,每来往交替,死者十有三四,遣办衣资,离别亲戚,十年之后,陇右空虚,陛下终不得高昌撮(cuō)谷尺布以助中国。所谓散有用而事无用,臣未见其可”。但太宗坚持己见,以其地置西州,以西州为安西都护府,设州县,每岁调发千余人防遏其地。

——据《贞观政要》《资治通鉴》整理

(1)根据材料,结合所学知识,概括指出唐太宗出兵高昌国的原因。(2)根据材料,结合所学知识,评析魏征与唐太宗有关在高昌设置州县的不同意见。

材料 光绪六年(1880年)十二月,刘铭传进京陛见,同时呈递奏请筹造铁路一折,明确提出:“自强之道,练兵、造器固宜次第举行,然其包括,则在于急造铁路。铁路之利于漕务、赈务、商务、矿务、厘捐、行旅者,不可殚述。”对此,内阁学士张家骧上折,力陈铁路之弊。他认为,兴办铁路必将出现三弊:其一是修路将导致工商繁盛,从而吸引洋人前来通商贸易,“利尚未兴,患已隐伏”;其二是民不乐从,徒滋骚扰;其三是虚靡帑项,赔累无穷。同年,降调顺天府府丞的王家璧上折,指责刘铭传筹造铁路的奏折是李鸿章授意而为,攻击刘、李倡议兴办铁路“似为外国谋而非为朝廷谋也”。而此时又有翰林院侍读周德润及通政司参议刘锡鸿上折反对修路,其中尤以刘锡鸿的反对最为激烈,影响也最大。因为刘锡鸿此前曾作为驻英公使郭嵩焘的副手出使欧洲,有实地考察欧洲的经历,因而他的《罢议铁路折》成为反对派的经典作品。

中法战争结束后,战争中暴露出海军调度协调的问题,清廷最终同意成立“海军衙门”,同时陆军调兵遣将行动迟缓的问题也暴露出来,清廷也不得不面对这个问题,重新考虑是否应当修铁路。于是经过李鸿章和奕䜣的努力,清廷终于在1886年将铁路事宜划归由奕䜣为总理,李鸿章等人会办的海军衙门办理。

——改编自凌懿《晚清官场铁路大争论》

根据材料、结合所学知识,对19世纪80年代晚清官场关于修筑铁路一事引发的争议进行评析(要求:史实准确,符合逻辑,表述清晰)。

材料一 明朝陈邦瞻《宋史纪事本末》有这样一段评论:宇宙风气,其变之大者有三。鸿荒变而为唐、虞,以至于周,七国为极。再变而为汉,以至于唐,五季为极。 宋其三变,而吾未睹其极也。 变未极,则治不得不相为因。今国家之制、民间之俗、官司之所行、儒者之所守,有一不与宋近者乎? 非慕宋而乐趣之,而势固然已!

材料二 《皇明祖训·祖训首章》记载了明太祖废除宰相一事:自古三公论道,六卿分职,并不曾设立丞相。 自秦始置丞相,不旋踵而亡。 汉唐宋因之,虽有贤相,然其间所用多有小人,专权乱政。今我朝罢丞相,设五府、六部…………等衙门,分理天下庶务,彼此颉颃,不敢相压,事皆朝廷总之,所以稳当。

明清之际思想家黄宗羲在《明夷待访录·置相》中对明初废宰相的做法发表了看法:有明之无善治,自高皇帝罢丞相始也。指出“天下不能一人而治”,认为“古者君之待臣也,臣拜,君必答拜。……丞相进,天子御坐为起,在舆为下。 宰相既罢,天子更无与为礼者矣”。他还认为宰相的存在可一定程度上补皇权制下皇帝个人素质的不足。

(1)根据材料一,指出明朝陈邦瞻所划中华文明演变中第二阶段的起止时间,并结合所学知识列出明朝在“国家之制、民间之俗、儒者之所守”三个方面沿袭宋朝的表现。(2)根据材料二,结合所学知识,评析朱元璋、黄宗羲对废除宰相做法的看法。

材料一 我同胞,允宜涤旧染之污,作新国之民……凡未去辫者,于令到之日,限二十日,一律剪除净尽,有不遵者,以违法论。”

——《大总统令内务部晓示人民一律剪辫文》(1912年)

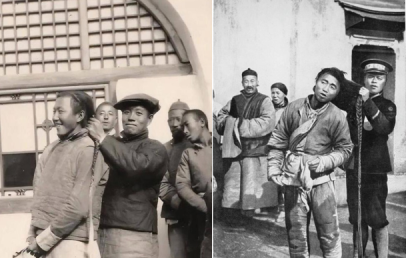

材料二 12年街头剪辫图

材料三 在日本殖民统治的台湾,人们听到辛亥革命的消息后,纷纷把辫子剪掉,以表示自己是中华民国的公民,而不是清朝遗民,更不是“日本国民”。很快,台湾无论城乡,人民普遍剪掉了辫子。

——摘编自王文德《辛亥革命前后台湾的一麟半爪》

根据材料,结合所学知识,评析辛亥革命时期人们对于剪辫的不同反应。(要求:史实准确,符合逻辑,表述清晰。)

材料一 南京国民政府时期,学校体育思想十分活跃,武术在这一时期迅速发展,张之江建立中央国术馆,随后全国各地出现了国术馆,国术馆对当时武术的传播起了非常大的作用,使人们对体育的认识不仅仅局限于对体育运动赛事的关注。抗日战争时期,体育对于提供兵源起了一定的积极作用。体育锻炼也可以提高人们的身体素质,这可以使人们在战争中更好地生存下去。由于当时的社会形势,金陵大学、燕京大学等一些国内知名学校开始迁到云南以及四川,这些学校不仅在校内自行组织体育活动,也会在学校之间、区域之间举行体育比赛,这些体育比赛活动使得体育在社会之间的传播更为广泛。

——摘编自陈茂春、刘中强《晚清民国时期学校体育思想演变探究》

材料二 1949年新政协通过的《共同纲领》指出:“提倡爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱护公共财物为中华人民共和国全体国民的公德。”将“爱劳动”列为国民五项公德之一。……1954年,因轻视体力劳动的思想仍普遍存在,部分小学和初中毕业生不愿毕业后成为劳动者,对无法如愿升学产生不满。在此背景下,国家颁布了一系列的文件,提出要加强劳动教育,提高生产技术水平。……1958年9月,中共中央、国务院发布了《关于教育工作的指示》,提出要克服教育工作中的右倾思想和教条主义,教育要与生产劳动相结合,培养具有社会主义觉悟的有文化的劳动者。

——改编自刘向兵《新时代高校劳动教育论纲》

材料三 20世纪70年代初,著名的“乒乓外交”打破了冷战时期的外交僵局,书写了“小球转动大球”的历史佳话。70年来,我国与180余个国家和地区建立了双边体育友好关系,与100余个国家签署了双边体育合作协议,与国际奥委会、亚奥理事会及各国际单项体育组织间的关系日益密切,在国际体育事务中的话语权显著提升。党的十八大以来,体育对外工作不断深化,体育成为“元首外交”的新亮点。国家主席习近平亲力亲为,通过体育助推民相亲,向世界展现出中国的开放自信、友善包容,用体育谱写中国与世界文明交流互鉴的新篇章。

——摘编自苟仲文《新中国体育70年》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括南京国民政府统治时期中国体育发展的特点。(2)根据材料二并结合所学知识,归纳新中国成立初期劳动教育的背景和影响。根据材料三并结合所学知识,评析新中国的体育外交活动。

材料 道光中期以来,民众的抗争事件日趋频繁……咸丰四年(1854年)底爆发的瞿振汉起义以乐清为中心,其触角伸展到黄岩、临海和永嘉大罗山一带影响温州府城,并曾与海上的武装力量“粤艇”联络。起义领导人还有过夺取温州府城进而“传檄全浙”的部署。虽然计划实施受阻,但也一度攻占乐清县城并建立政权。尽管起义延续时间不长,但当时产生了很大的影响。起义失败后,乐清士绅留下的记述文字,大抵持正统的政治立场,将瞿振汉起义斥之为“逆党倡乱”。民国以后,开始有人把瞿振汉称为“与异族抗衡”,光复汉族河山的“革命先烈”。此后,长期占据主流地位的看法是将其看作一场农民阶级与地主阶级的斗争。

——摘编自李世众《19世纪中叶“儒枭”集团的崛起与地方权力角逐》(2023年)

根据材料并结合所学知识,对瞿振汉起义看法的变化进行评析。(要求:史实准确,符合逻辑,表述清晰)

材料一 北宋元丰三年(1080年)东、中西部地区主、客户(宋代以土地的有无作为评判标准,分为主户与客户)情况

| 地区 | 主户(口) | 客户(口) | 主户与客户之比 | |

东部 | 江南东路 | 902261 | 171499 | 83.7% |

| 河北路 | 765130 | 219065 | 77.7% | |

| 两浙路 | 1446406 | 383690 | 78.9% | |

中西部 | 夔州路 | 215595 | 252472 | 46.1% |

| 荆湖南路 | 456431 | 354626 | 56.3% | |

| 利州路 | 179835 | 122156 | 59.5% |

——据《文献通考》整理

材料二 观点一:王安石:“今富者兼并百姓,乃至过于王公”;蔡襄:“民有智能者,乘时趋利,为农则兼并,为商则高下,取天时人力之大者,遂以富强,奢靡冒法,出于王公之上,此古所谓乱俗之民,可诛者也。”

观点二:“今者州县有十等五等之别,一有均敷,曰上户;一有追呼,曰上户;一有差徭,曰上户。为上户者不胜其劳”“士大夫类曰抑强扶弱,而不知安富恤贫亦所以为政也。田里贫则国家贫,田里富则国家富,田里之财即国家之财也。”

——摘编自李华瑞《宋代“兼并之家”考析》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出北宋时期东、中西部地区主、客户占比不同反映的实质,并分析造成这一现象的因素。(2)结合所学知识,对材料二中宋代人地关系的观点进行评析。

材料一 汉唐社会是“头枕三河(指司马迁所说的河内、河东、河南),面向西北草原”,运行在大陆帝国的封闭轨道上。汉唐时期沟通欧亚大陆的“丝绸之路”尽管驼铃悠扬,商旅不绝,但这并不能改变当时中国的封闭性质——自给自足的自然经济性质。这种主要为社会上层服务的、以奢侈品和土特产为主的长途贩运型商业,与宋以后兴起的主要为黎民百姓服务的、以日常生活用品(如粮食、布匹、陶瓷、茶叶等)和生产资料(如农具、煤炭、木材、土地等)为主的规模型商业不可同日而语。晚唐以后,经济重心由于向东南方向移动而更加靠近拥有优良海港的沿海地区,为向开放型的商品经济过渡提供了某种历史机遇,加之政府对海外贸易的鼓励,我国社会开始脱离了原先内陆帝国的运行轨道,出现“头枕东南,面向海洋”。

——改编自张全明、李文涛《宋史十二讲》

材料二 明中期时,郑和下西洋之事因前人转述或记载失真、变形,在世人认知中已与史实大相径庭。例如陆容《菽园杂记》对郑和下西洋航行次数、航行年代、随行人员等的描述都与史实有出入。世人对郑和下西洋的认识也多有异议,此时黄省曾广泛涉猎古今文献,尤其是随郑和下西洋人员马欢编写的《瀛涯胜览》等,如实记载了郑和下西洋时南海二十三个国家和地区的情况,如《三佛齐国》生擒陈祖义、满剌加建碑封城、《苏门答剌国》生擒苏干剌等事。这不像同时代其他人因郑和是刑余之人而贬低他,反而称赞郑和是不辱君命、智勇双全的航海英雄。在“论曰”还肯定了明朝“王者无外,怀远以德”、公正平等“一视同仁”以及宽猛相济、恩威并用的对外策略,成为郑和下西洋史实的重要印证与补充,还原了郑和下西洋的原本面貌。

——改编自陈丹丹《黄省曾〈西洋朝贡典录〉的史论价值》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析晚唐以后我国从“头枕三河,面向西北草原”转向“头枕东南,面向海洋”的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,评析黄省曾《西洋朝贡典录》的史学价值。

材料一 明代苏杭地区的居民职业结构表

职业 | 自耕农和地主 | 佃农 | 工场工人 | 工场主和商人 |

占人口比例 | 24% | 36% | 30% | 10% |

材料二 清中期以前苏州地区重要经济指标统计表(部分)

糙米价格(每石) | 棉布价格(每匹) | 踹匠工资(每匹) | |

1665年 | 约400文 | 约30文 | l1文 |

1724年 | 约1000文 | 约30~35文 | 约11文 |

18世纪末 | 约1500文 | 约100~200文 | 约14文 |

(注;踹匠是踹布手工业工人,强壮者每天可踹布5匹:苏州当时有踹匠约2万人)

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳明代苏杭地区经济发展的特点,并指出其中新现象及产生的根本原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,对统计表中经济指标的变化趋势加以评析。