社会主义建设道路的不断探索

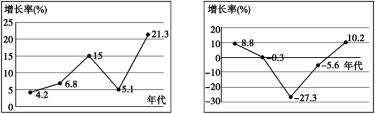

材料 下图分别是1954—1958年、1959—1963年、2001—2005年的国内生产总值(GDP)总量增长率变化示意图。

图甲 图乙 图丙

——数据来源于国家统计局

根据材料并结合有关社会主义建设道路探索的史实,对示意图的变化加以说明。

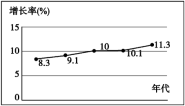

明朝是一个重要的历史阶段,当我们回过头去看一看16世纪至17世纪的中国曾经发生的巨变,不仅对于重新评估晚明史,而且对于看清近代晚清大变局及当代历史,都有重要意义。

下图为《晚明大变局》一书部分章节目录。

——摘编自樊树志《晚明大变局》

以“晚明的社会变化对中国历史发展的影响”为主题,从上述材料提取三条或三条以上信息,自拟论题,结合材料和所学知识进行论述。(要求:论题明确,史实清晰,逻辑严密)

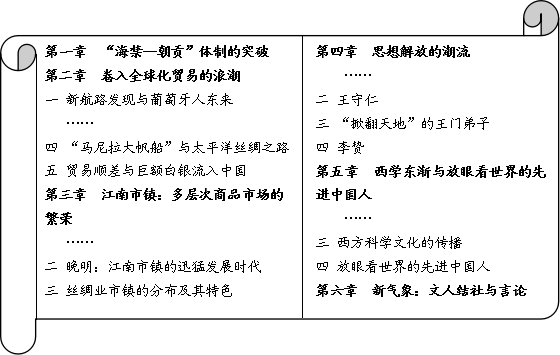

图1 |  图2 |

比较图1图2,提取有关标语牌内容变化信息,并结合所学知识进行说明。(要求:表述成文、史论结合、逻辑清晰)

材料 下面图甲、图乙、图丙是中国现代三个时间段(1954—1958年、1959—1963年、2001—2005年)的国内生产总值(GDP)总量增长率变化示意图。

——数据来源于国家统计局

依次判断三图相对应的时间段,说明依据。

材料 马克思主义根据人类社会生产力与生产关系基本矛盾的不同性质,把人类历史发展分为原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会和共产主义社会几种社会形态。广义的社会转型是指人类社会从一种社会形态向另一种社会形态转变,这是一种质的变化;狭义的社会转型是指在同一种社会形态下,社会生活的某一个或几个方面发生了较大甚至较为剧烈的变化,但是这种变化不涉及社会形态的变化,只是一种量变。

结合春秋战国时期的相关知识,提炼材料中有关社会转型的一个观点并加以论述。(要求:论题正确且明确,持论有据,表述清晰。)

材料 1922年7月,中国共产党指出:“我们共产党应该出来联合全国革新党派,组织民主的联合战线,以扫清封建军阀推翻帝国主义的压迫,建设真正民主政治的独立国家为职志。”1930年5月,《中华苏维埃共和国国家根本法(宪法)大纲草案》,对于中华苏维埃共和国的未来作出了明确规定,要求“建立全国工农群众自己的政权”。

1936年8月,中国共产党在《致中国国民党书》中明确提出要建立“全中国统一的民主共和国”“苏维埃区域即可成为全中国统一的民主共和国的一个组成部分,苏区人民的代表将参加全中国的国会,并在苏区实行与全中国一样的民主制度”。

1949年9月,中国人民政治协商会议第一届全体会议正式确立了“中华人民共和国”的国名,并将“新中国”国家概念界定为“工人阶级领导的,以工农联盟为基础的,团结各民主阶级和国内各民族的人民民主专政的国家。”至此,中国共产党的“新中国”符号在复杂的革命环境里经过不断的演变最终确立。

——据胡国胜《中国共产党“新中国”符号的话语建构与历史演变》

据材料并结合所学知识,对“时代与中国共产党关于‘新中国’构想表述变化的关系”的命题作出阐释。

材料一 农村改革并非来自领导层的“事先”设计,它发端于贫困地区生存条件恶化而产生的“自救”,普及于领导层的“允许”和合法性“追认”。大规模的改革是在1982年“1号文件”下发之后展开的,1980年底到1983年初,实行“包产到户”的生产队所占比重由14.9%提高到了93%。农村的改革,无论就其改进生产效率,还是提高农民生活水平而言,无疑取得了巨大成功。更为深刻的意义在于,它以最有说服力的现实变化,冲击了传统体制的合理性。

材料二 中国的改革立足于社会主义初级阶段这一基本国情,借鉴世界各国发展市场经济的经验,先农村后城市,先局部探索再全面推开,先引入市场机制、计划与市场机制并存,再到探索和发展社会主义市场经济体制,不断地摸索实践,开创了一条具有中国特色的渐进式改革道路。实践证明,这是一条震动小、成本低、成效大的改革之路。

——以上均摘编自杨启先、石小敏等《中国经济体制改革基本理论》

完成下列要求:

(1)据材料一,指出农村经济体制改革的推动因素及其具体作用。

(2)据材料二并结合所学知识,以改革的进程为例,就“中国改革道路”的特色写一篇小论文。(要求:观点明确;史论结合;逻辑严密;表述通畅;280字左右)

材料一 1969年,尼克松政府适当放宽对华贸易管制,包括取消《国外资产管制条例》中对美国公司海外分支机构从事对华交易的限制,但规定这些交易必须属于巴统设定的非战略交易等规定。1971年在中国成功实施乒乓外交之后,尼克松总统采取一系列步骤增加中美之间的旅游和贸易交往,并允许在一般许可证清单下进口所有中国商品。1972年2月17日,尼克松进一步放宽对华贸易管制,如将中国从商品管制名单的Z组(全面禁运)调整到Y组(允许非战略物资出口);取消要求美国公司在位于巴统成员国的分支机构向中国出口战略商品时,必须在取得所在国许可证的基础上取得美国财政部的许可证;取消要求美国公司的海外分支机构在向中国出口海外技术时必须事先取得财政部的许可证等相关规定。1972年,双方的贸易额猛增至9250万美元。

——摘编自贺平《尼克松政府初期美国放宽对华经济管制的政策评析》

材料二 几十年来,美国对华战略先后经历了冷战时期的“遏制战略”、建交后的“接触战略”和新全球化时期的“纳入战略”。

——摘编自王湘穗《斗与合的伴奏——中关关系的历史、现实与未来》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出尼克松政府放宽对华经济管制的原因。

(2)据材料一、二并结合所学知识,以“美国对华战略与中国外交政策”为主题,就1949年以来新中国的外交政策写一篇小论文。(要求:观点明确;史论结合;逻辑严密;表述通畅)

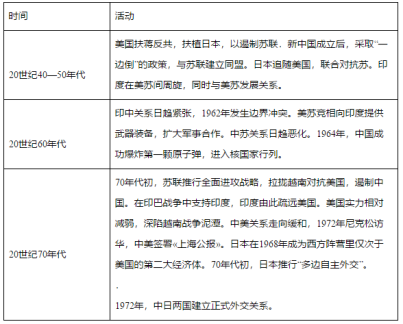

材料 20世纪40-70年代亚洲重要外交活动简表

完成下列要求:

(1)据材料和所学知识,指出20世纪50年代中期我国外交政策发生的重大转变,分析这一变化的历史意义。

(2)据材料并结合20世纪50-70年代的世界史知识,围绕“冷战对亚洲政治格局的影响”这一主题,写一篇小论文,(要求:观点明确史论结合:逻辑严密:表述通畅:280字左右)

材料 20世纪40—70年代亚洲重要外交活动简表

| 时间 | 活动 |

| 20世纪40—50年代 | 美国扶蒋反共,扶植日本,以遏制苏联。新中国成立后,采取“一边倒”的政策,与苏联建立同盟。日本追随美国,联合对抗苏中。印度在美苏间周旋,同时与美苏发展关系。 |

| 20世纪60年代 | 印中关系日趋紧张,1962年发生边界冲突。美苏竞相向印度提供武器装备,扩大军事合作。中苏关系日趋恶化,1964年,中国成功爆炸第一颗原子弹,进入核国家行列。 |

| 20世纪70年代 | 70年代初,苏联推行全面进攻战略,拉拢越南对抗美国,遏制中国。在印巴战争中支持印度,印度由此疏远美国。美国实力相对减弱,深陷越南战争泥潭。中美关系走向缓和,1972年尼克松访华,中美签署《上海公报》。日本在1968年成为西方阵营里仅次于美国的第二大经济体。70年代初,日本推行“多边自主外交”。1972年,中日两国建立正式外交关系。 |

——据徐天新、沈志华《冷战前期的大国关系——美苏争霸与亚洲大国的外交取向》

完成下列要求:

(1)据材料和所学知识,指出20世纪50年代中期我国外交政策发生的重大转变,分析这一变化的历史意义。

(2)据材料并结合20世纪50-70年代的世界史知识,围绕“冷战对亚洲政治格局的影响”这一主题,写一篇小论文。(要求:观点明确;史论结合;逻辑严密;表述通畅;280字左右)