| A.官吏选拔标准日益严格 | B.统治者日益重视对百姓的教化 |

| C.官吏选拔制度逐渐建立 | D.统治者日益重视加强专制集权 |

材料 两税法改变了租庸调固定的收税模式,“凡百役之费,一钱之敛”,货币成为税收的主要方式。政府征发徭役也以“和雇”为主,对农民的人身控制松弛。同时,唐后期一些统治者也认识到商业和手工业在经济中的重要地位,甚至将其与农业同等看待。赋税内容不再是原来硬性规定的“租”“调”之属,而是货币化了,这在一定程度上减轻了农民对国家的依附。农民为完成国家赋税和养家糊口,扩大了以农业为主体的多种经营,部分失去土地的农民也弃农经商,或雇佣工人出卖劳动力维持生计。农民从事多种经营,促进了唐后期商品经济的发展。

私家无钱炉,平地无铜山。胡为秋夏税,岁岁输铜钱。钱力日已重,农力日已殚。贱粜粟与麦,贱贸丝与绵。岁暮衣食尽,焉得无饥寒。吾闻国之初,有制垂不刊。庸必算丁口,租必计桑田。不求土所无,不强人所难。量入以为出,上足下亦安。兵兴一变法,兵息遂不还。使我农桑人,憔悴畎亩间。谁能革此弊,待君秉利权。复彼租庸法,令如贞观年。

——摘编自张琦《浅析“两税法”改革及其影响X商业经济》2012年第8期

(1)根据材料并结合所学知识,指出两税法实施的意义。

(2)根据材料并结合所学知识,指出两税法的局限性。

| A.商人的社会地位提高 | B.政府取消了重农抑商政策 |

| C.宋代商品经济发展的推动 | D.科举考试取消了资格限制 |

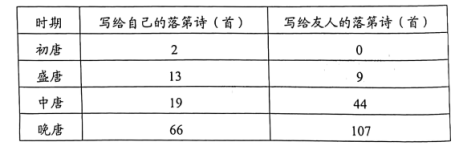

根据表1,可得出的正确结论是

| A.初唐制度首创,科举尚未实施 | B.盛唐励精图治,科举绝对公正 |

| C.中唐社会动荡,科举倍受追捧 | D.晚唐国祚将败,科举有失公允 |

材料一 宋代统治者对科举考试非常重视,宋太祖决定在殿上举行复试,加在省试之上,使科举取士变为解试、省试、殿试三级考试,逐级升考拔录,比较严格。逐渐取消了唐代以来举士时在品行、职业、服纪等方面的限制。宋太宗定制,举人若与考官有亲戚关系,则别置考场考试。王安石任宰相后,对科举考试的内容着手进行改革。规定进士考试为四场:一场考大经,二场考兼经,三场考论,最后一场考策。殿试仅考策,限千字以内。

——摘编自贾志扬《宋代科举》

材料二 18世纪以前,欧美各国文职官员的选用、任用方式导致任用私人,带来结构性的贪污腐败,因政党更迭而大批撤换行政官员还会引起周期性的政治震荡。而科举制实行竞争考试、择优录取,政权向平民开放,标榜公开取士,惟才是举。比起贵族等级制或君主赐官制等选官制度来,科举取士无疑具有其优越性。科举考试制度标榜和体现的“公开竞争、平等择优”精神具有超越时代的特性。在西方社会倡导“自由、平等、博爱”的启蒙时期……法国重农主义经济学家奎奈还曾直接主张欧洲引进中国的科举考试制度。科举从形式上看相当公平,同时可以保证行政管理人员维持较高的文化素质,进而提高政府工作效率……因此引起西方人的兴趣并受到赞誉……英、法、德、美等国曾借鉴科举建立了文官考试制度。

——摘编自刘海峰《科举制对西方考试制度影响新探》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代科举制改革的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳欧美国家借鉴科举制的原因。

| A.打破南方对科举的垄断 | B.协调统治集团内部势力分配 |

| C.选拔出真正优秀的人才 | D.进一步完善科举录取的程序 |

| A.社会阶层的流动 | B.中央集权的弱化 |

| C.商品经济的发展 | D.市民文化的兴盛 |

| A.统治者的治国理念开明 | B.科举制度的进一步发展 |

| C.社会经济的全面繁荣 | D.文人的社会地位较高 |

| A.确定人才标准 | B.选拔有用之才 |

| C.加强中央集权 | D.稳定社会秩序 |

| A.提高了中央政府行政办事效率 |

| B.改善了选拔人才的标准和程序 |

| C.杜绝了选人过程中的腐败现象 |

| D.打破了士族把持举荐权的局面 |