2016·上海·二模

名校

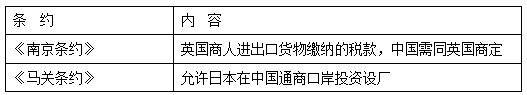

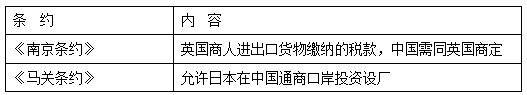

1 . 下表是摘自《南京条约》和《马关条约》的部分内容,其共同之处在于( )

| A.为资本主义国家商品输出创造条件 |

| B.为资本主义国家资本输出提供条件 |

| C.中国开始主动进入了资本主义市场 |

| D.适应资本主义经济发展阶段性需求 |

您最近一年使用:0次

名校

2 . 翻阅《中国近代史》时,看到有关某不平等条约的一段文字:“割辽东半岛、台湾及附属岛屿、澎湖列岛给日本;……日本可以在中国通商口岸投资设厂。”你推断该不平等条约是()

| A.《马关条约》 | B.《北京条约》 |

| C.《天津条约》 | D.《南京条约》 |

您最近一年使用:0次

2016-12-13更新

|

76次组卷

|

5卷引用:广东省深圳市沙井中学2015-2016学年高二下学期(理科班)期中历史试题

3 . 19世纪80—90年代中外签订的不平等条约与19世纪40—50年代签订的相比,最根本的不同是( )

| A.列强获得在华投资特权 |

| B.割让中国的领土面积扩大 |

| C.索取赔款数额不断加大 |

| D.规定开放更多的通商口岸 |

您最近一年使用:0次

2016-11-27更新

|

126次组卷

|

4卷引用:2015-2016学年河北枣强中学高二下期末历史试卷

名校

4 . 梁启超对甲午中日战争曾有过入木三分的评论:“吾国四千年大梦之唤醒,实自甲午战败割台湾、偿二百兆始。”这表明甲午中日战争

| A.促进了挽救民族危亡的运动高涨 |

| B.导致了戊戌政变的发生 |

| C.启迪了民众挣脱闭关锁国的牢笼 |

| D.宣告了洋务运动的破产 |

您最近一年使用:0次

2016-11-27更新

|

148次组卷

|

2卷引用:2014-2015学年河南周口商水县第一高中高二下期中历史试卷

名校

5 . 据学者统计,甲午战争之前的三百年中,日本翻译中国的书籍有129种之多,但是之后的几十年中,日本翻译中国的书籍仅有16种。造成这一变化的主要原因是( )

| A.甲午战争后中日交恶,文化交流锐减 |

| B.中国已经落后,日本不再以华为师 |

| C.中国战败之后,不再向日传输先进文化 |

| D.日本崇尚西学,中文翻译人才匮乏 |

您最近一年使用:0次

2016-11-27更新

|

81次组卷

|

2卷引用:2015-2016学年宁夏六盘山高中高二上第二次月考历史卷

6 . 清末李伯元在《海天鸿雪记》中曾描述:“上海一埠,自从通商以来,世界繁华,日新月盛。北自杨树浦,南至十六铺,沿着黄浦江,岸上的煤气灯、电灯,夜间望去,竟是一条火龙……”。上述现象最早出现于

| A.鸦片战争后 | B.洋务运动开始后 | C.甲午战争后 | D.民国初年 |

您最近一年使用:0次

2016-11-18更新

|

757次组卷

|

2卷引用:2011-2012学年度广东省深圳高级中学高二第一学期期中测试历史试卷

名校

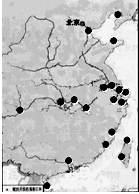

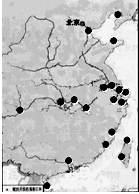

7 . 图为《近代中国被迫对外开放的口岸示意图》。图中开放最北和最西口岸的对应条约是

| A.《南京条约》《北京条约》 | B.《天津条约》《北京条约》 |

| C.《天津条约》《马关条约》 | D.《马关条约》《辛丑条约》 |

您最近一年使用:0次

2016-11-18更新

|

914次组卷

|

4卷引用:上海市第一中学2018-2019学年第一学期高二上学期期中历史试题

8 . 19世纪末, 外资银行落户北京东交民巷。1896年, 盛宣怀在《自强大计折》中提出:“西人聚举国之财, 为通商惠工之本, 综其枢纽, 皆在银行。”上述言论反映的实质问题是

| A.列强已控制中国的政治中心 | B.中国自然经济的逐渐解体 |

| C.列强加强对华进行资本输出 | D.中国半殖民地化最终形成 |

您最近一年使用:0次

2016-07-05更新

|

42次组卷

|

2卷引用:2015-2016学年福建福州五校高二下期中联考历史试卷

9 . 历史学家萧功秦在《危机中的变革》一书中指出:“中国近代历史剧变的基本分界线,是距今一百多年前的甲午战争。”得出这一结论的主要依据是( )

| A.中国意识到变革制度的迫切性 |

| B.传统的自然经济彻底瓦解 |

| C.天朝上国的观念被彻底粉碎 |

| D.促进西学在中国广泛传播 |

您最近一年使用:0次

2015-08-28更新

|

208次组卷

|

6卷引用:2014-2015学年安徽宁国津河中学广德实中高二5月联考历史试卷

10 . 观察下表,下列分析正确的是

黄海海战中日双方兵力对比表

黄海海战中日双方兵力对比表

| 项目 | 参战舰艇(艘) | 火炮(门) | 兵力(人) |

| 中方 | 10 | 191 | 2 052 |

| 日方 | 12 | 272 | 3 566 |

| A.导致了北洋舰队全军覆灭 |

| B.展示了甲午战争中国失败的根本原因 |

| C.中国官兵以弱胜强,击溃日军 |

| D.日方兵力处于相对优势 |

您最近一年使用:0次

2014-10-11更新

|

165次组卷

|

2卷引用:宁夏固原市第五中学2022-2023学年高二下学期第三次月考历史试题