近来,节选自《孟子》的语文课文《生于忧患死于安乐》中“天将降大任于是人也”一句,“是人也”还是“斯人也”,引起社会各界争议。为探究真相,某校同学依据以下材料寻找不同版本的《孟子》进行比对,开展探究活动。

材料 《孟子》原文本现存较早的有:宋刻本《孟子》一卷,藏于国家图书馆;宋刻石经《孟子》,存于浙江杭州;元刻本《孟子》二卷,藏于上海图书馆;清人补刻唐石经《孟子》七卷,藏于南京图书馆。

《孟子》注释本现存的有汉末赵岐与南宋朱熹分别著述的《孟子章句》。《孟子章句》是今人能看到的最早完整注本,但历经千年的传抄、刊刻,版本错综复杂,目前可追溯到多种宋元刻本……随着朱熹学说地位不断提升,《四书集注》影响巨大,版本众多,现常见的是中华书局出版的《四书章句集注》。

——摘自方勇《孟子》概说

(1)根据材料,指出学生研究使用的史料类型;结合所学知识,指出《孟子》的成书时间及其政治主张。(2)根据材料并结合所学知识,分析《孟子》的版本在宋元时期繁多的原因。

| A.顺应变革潮流施行仁政 | B.铲除周制弊端加强集权 |

| C.出谋划策改善君王统治 | D.辅佐各国诸侯富国强兵 |

材料一 春秋战国时期,文教事业随着社会政治、经济和文化的变革而变革。受奴隶主贵族垄断的“学在官府”教育逐渐走向没落。流散在四方的王官为了养家糊口,只有出卖知识。而没落的贵族子弟、新涌出来的新兴地主分子和挣脱枷锁的自由民,又迫切需要学习文化知识。二者的结合加速了“学在四夷”格局的形成。此外,儒、墨、道、法等学派思想家为宣传学说,也纷纷聚徒讲学。春秋战国时期是我国文教发展史上第一次质的飞跃,其重大意义不可低估。

——摘编自张传燧朱璋龙《中国高等教育发展史上四次重大变革及其启示》

材料二 建元五年(公元前136年),武帝置《五经》博士,后又为“博士官置弟子五十人”,标志着太学教育的正式开始。此后西汉诸帝继续推行太学教育,至成帝末年,太学生员一度增加到三千人。因博士数量及博士弟子员数额有限,私授儒学的现象在汉代也是蔚然成风绝大多数的授业者都会被朝廷或地方官府延请聘用。此外,很多经学出身的官员退隐后,也会把教授儒学作为自己闲居生活的一部分。正如阎步克说:“汉代民间私学之地位并不低于太学。”

——摘编自孙立涛《汉代儒学教育模式与儒生成长之特点》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括春秋战国时期文教发展的特点,并简述其影响。(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出相较于春秋战国时期,汉代文教事业发展的不同之处,并分析其原因。

| A.以法为工具管理国家 | B.维护奴隶主贵族的利益 |

| C.重视先王的治理经验 | D.厉行改革推动社会发展 |

材料一 春秋战国之际,由于社会生产力的发展,引起社会关系上的大动荡和大变革。在这个过程中,政治结构上的宗法“礼治”逐渐松弛和瓦解,从而使“士”阶层从宗法制度的羁绊下解放出来,进而为“百家争鸣”的兴起创造了基本的前提条件。

——摘编自周继旨《论先秦的“百家争鸣”与“士”阶层的解放》

材料二 春秋战国时期的各个学派,人们总称为诸子百家。各派各家都著书立说,议论政治,即相互影响,又互相批判,在思想战线上出现了“百家争鸣”的局面。参加争鸣的主要有儒家、墨家、道家、阴阳家、法家。百家争鸣对当时的社会变革及文化发展起促进作用。

——摘编自房列曙、木华主编《中国文化史纲》

材料三 (汉武帝)和他的近臣将所谓“儒术”扩展之后延长,以至包括了有利于中央集权官僚政治所必需的各种理论与实践的步骤。孔子所提倡的自身之约束,待人之宽厚,人本主义之精神,家人亲族的团结和礼仪上之周到等构成官僚集团行动上的规范。孟子所倡导的人民生计与国本攸关也毫无疑问地被尊重。

——摘编自黄仁宇《中国大历史》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,简析百家争鸣兴起的主要因素。(2)根据材料二及所学知识,任选一个战国时期主要学派,并列举学派的一名代表人物及其主张。

(3)根据材料三,概括儒家思想对于封建统治的作用。结合所学知识,说明儒家思想在封建社会中的地位。

| A.礼崩乐坏 | B.百家争鸣 | C.罢黜百家 | D.以礼入法 |

材料 墨家的理想

墨家创始人墨子,名翟,是春秋末战国初鲁国人。墨子提倡“兼爱”,即无差别的爱,反对儒家有层次、差等的“仁爱”,由此又主张“非攻”,谴责列国的兼并战争。关于政治,墨子提出“尚贤”,希望上自天子,下到乡里的各级职务都选拔贤人来担任,在“尚贤”的基础上又提出“尚同”,即所有人都要自下而上服从领导,直至“上同于天子”。在经济与社会生活方面他主张“节用”,反对儒家倡导的厚葬和礼乐建设,认为这都会造成不必要的浪费。

——据张帆《中国古代简史》

(1)概括指出墨子对儒家观点的态度并分析其态度的成因。(2)在当时的社会条件下,墨子的主张是否会得到各诸侯国统治者的重视?为什么?

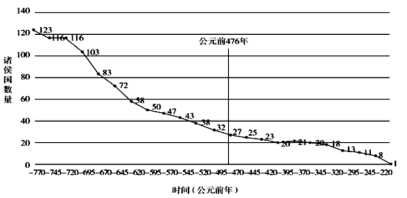

材料一 春秋战国时期诸侯国数量变化图

材料二 “百家争鸣”这个词很适合表现春秋战国时期思想主张的多元性以及彼此之间的不同、分歧和冲突,如儒、道对立早就为大家所熟知,司马迁“道不同不相为谋”就是针对这两个学派而概括的……但在彼此的冲突和批评中,不同思想之间的融合也就不可避免地发生了。……这种分化趋势和统一趋势并存的局面在战国后期表现得越加明显。

——摘编自袁行霈、严文明《中华文明史》

(1)根据材料一,指出春秋战国时期诸侯国数量的变化趋势,结合所学知识分析这一变化趋势产生的影响。

(2)根据材料二,概括春秋战国时期“百家争鸣”局面所呈现的显著特征,结合所学知识,从思想文化的角度阐述这一局面形成的重要历史意义。

材料一 伴随着“礼崩乐坏”所代表的旧的政治秩序的崩溃,以及私学和士人兴起的,是中国古代思想史上著名的百家争鸣的局面。各种不同的思想和主张在互相批评中不断地融合,创造了中国古代思想史上前所未有的兴盛局面。

——摘编自袁行霈《中华文明史》

材料二 《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。……臣愚以为,诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。

——《汉书·董仲舒传》

材料三 唐代儒学较多地吸取了佛教和道教的思想。而盛行于唐代的佛教,既有本土发展起来的禅宗,也有从天竺引进的法相宗,还有中印合璧的天台宗等。唐代敦煌壁画中的飞天形象,是印度的乾达婆、希腊天使和道教羽人等多元文化因素的混合物。唐代大型歌舞剧《羽衣霓裳舞曲》,则源于印度的婆罗门曲,并含有胡旋舞等中亚歌舞元素。

——摘编自张国刚《唐代开放与兴盛的当代思考》等

(1)根据材料一、概括百家争鸣出现的背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括董仲舒思想的主要内容并分析其影响。

(3)根据材料三,归纳唐代思想文化的特点。

(4)综上,阐述你对中国古代思想文化发展进程的认识。

材料一 儒家学说是中华文化的主流,或曰中华主流文化。儒学的这种地位是历史形成的,不是人为的结果。2500多年前,孔子创立儒家学说,不是凭空创造的,而是在社会的大动乱中通过对三代流传下来的文化遗产进行反思、认真清理和重新加以诠释而形成的思想学说体系……孔子非常注重实地考察,坚持“察知征信”、“因革损益”的原则,使儒学又具备审慎的因时制变的品格。

——摘编自王钧林《中国儒学史·先秦卷》

材料二 诸子百家的存在与争鸣,是中华民族文化成熟的标志。在以后长达两千多年的封建社会的历史长河中,各式各样的思想差不多都可以从战国诸子中找到原型或雏型。直到今天,社会科学中的许多问题,或多或少地还可以从诸子中找到相应的命题或思想源头。

——摘编自刘泽华《中国古代政治思想史》

(1)根据材料一,概括孔子创立儒家学说的社会与文化动因。结合所学,指出儒学在魏晋南北朝时期“因革损益”的表现。(2)根据材料二,结合所学,指出战国时期新出现的两个重要学派及其所代表的利益阶级,并分析百家争鸣的历史意义。