材料一 耕读一体自古存在,它是一种原始状态的教育与生产劳动相结合的文化生态模式。到了宋代,耕读结合成为常态。宋代思想家晁补之谈到:“补之尝游于齐、楚之郊,见夫带经而耕者,莫非求仕也”。北宋农民王德伦“购藏经籍,以训子孙为务”,《李氏长春园记》曰:“人生天壤间,有屋可居,有田可耕,有园池台榭可以日涉,有贤子孙诵诗读书,可以不坠失家声,此至乐也。”宋代士人在躬耕自食之际,陈翥写出世界第一部研究泡桐的专著《桐谱》,刘蒙著成第一部菊花专著《菊谱》,邓御夫“尝作《农历》一百二十卷,言耕织、刍牧、种莳、括获、养生、备荒之事,较之《齐民要术》尤为详备”。

——据《耕读——中国古代的教育与生产劳动相结合》等

材料二 西方古代的劳动教育带有明显的体力劳动倾向,而且没有独立形态。17、18世纪,随着社会的发展进步,西方劳动教育思想有了新的突破。英国经济学家贝勒斯(1654-1752)是较早提出学校劳动教育思想的先行者,他认为,必须对儿童进行劳动教育,他提出要创办工业学校:“工业学校应使富人有利可图,使穷人能过上一种丰衣足食的生活,使青年能受到良好的教育。”亚当·斯密(1723-1790)也谈到:“假使普通人民的儿童有时在学校学习的但于他全无用处的一知半解的拉丁文取消不教,而代以几何学及机械学的初步知识,那么,这一阶级的文化教育,也许就会达到所可能达到的最完善程度。”

——摘编自徐辉《从生产性到育人性:西方劳动教育思想的历史演变及启示》

材料三 劳动教育是中国特色社会主义教育制度的基本构成。新中国成立初期,教育部要求各级各类学校开展劳动教育。从1955年开始,各地中小学逐步开设了“手工劳动”“农业常识”“机电常识”等课程,高等学校主要通过专业课程渗透劳动教育。在中小学的语文、数学等课程教学中也要贯彻劳动教育,如语文教师通过课文中劳动人民紧张忙碌乐观的形象教育学生,为学生讲解过渡时期总路线精神等内容,让学生树立社会主义劳动观。学校组织学生参加勤工俭学活动及各类体力劳动实践,师生与农民同吃同住同劳动;还通过组织学生排演“农业互助合作”题材的短剧,编排反映农业劳动过程的舞蹈,唱反映劳动人民生活的歌曲等。使“劳动光荣”触动学生心灵,进一步增强学生建设国家的使命感与责任感。

——摘编自李欢《新中国成立初期学校劳动教育的实践探索与经验启示》

(1)根据材料一,概括指出宋代耕读结合发展的主要功效。

(2)根据材料二,指出与古代劳动教育相比,17、18世纪英国劳动教育思想有何新突破?并结合所学知识分析其主要原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括新中国成立初期开展劳动教育的特点,并分析其意义。

材料一 唐代是中世纪的结束,而宋代则是近世的开始。……从政治上来说,是贵族政治废弛,君主独裁政治兴起……

——[日]内藤湖南《概括性的唐宋时代观》,1910

材料二 内藤湖南套用欧洲历史分期法,将中国历史划分为“上古(上世)”“中古(中世)”“近古(近世)”……“唐宋变革论”以胡汉对立视角割裂中国历史……“宋代近世说”实质上是企图为日本“温情”入侵中国张目。

——李华瑞《走出“唐宋变革论”》,2021

根据上述材料并结合所学知识,评析“唐宋变革论”,自行拟定论题,并予以阐述。(要求:论题明确,阐述充分,论据准确,逻辑清晰)

材料一蒙学教材,即古代专门为儿童编写的启蒙教育课本。宋代以《三字经》《百家姓》为代表的蒙学教材广为流传,历代沿用。以《三字经》为例,它语言生动活泼,文字通俗易学,表达简明扼要,格式富有韵味。宋代“学校之设遍天下,而海内文治彬彬”;伴随着经济的发展,以往为世家所垄断的文化逐渐向社会下层移动,“农工商各教子读书,虽牧儿磕妇(为往田野送饭的妇女),亦能口诵古人言语"。著名学者也参与蒙学教材的编写,如朱熹的《童蒙须知》吕祖谦的《少仪外传》等.

——摘编自秦海骰《谈我国古代的蒙学教材》

材料二民国建立后,以法令的形式规定“各种教科书,务合于共和民国宗旨。清学部颁行教科书,一律禁用”。1912年商务印书馆出版了《共和国新教科书》,经教育部审定,很快被各地学校普遍采用。在新文化运动的推动下,各种教育思潮竞相呈现,主张课程改革要面向生活、面向科学。1920年教育部规定:截至1922年,凡用文言文编的教科书一律废止,大批白话文作品和翻译作品,都被选进了国文教科书,题材内容涉及中外古今社会生活的各个方面。教科书文章体裁日趋多样化,包括书信、传记、讲演,故事、科技说明等日常应用文体。

——摘编自曲铁华《中国近代中小学教材的改革》

材料三新中国成立后,中央作出了统一教材制度的战略决策,加强了教科书编审工作力度。从19S4年开始编辑出版的中小学各科教科书,集中全国之力协同攻关,选调和集中一批学科专家、名师和专业编辑,全部采取集体讨论的工作制度和社内外相结合的编写方式,保障了救材质量。据《中国教育年鉴》统计,“1954年至1956年编成的十二年制中小学教材,包括教学大纲30种30册,课本93种233册”。这套教材的编写出版使全国所有地方,学校、学生都使用上了高水平、权成性、国家级的全学科救材,解决了过去供应迟缓、版本不一、发行混乱的问题,开启了新中国“一纲一本、统编统用”的新时代。

——摘编自《新中国第一套统编教材评析》

(1)根据材料-并结合所学知识,分析宋代蒙学教材兴盛的背景。

(2)根据材料二概括民国初年中小学教材编写的特点,分析其成因。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括新中国统一编订中小学教材的意义

材料一 在古代海外贸易中,中国出口商品主要是丝绸、瓷器、茶叶、铜钱等。进口商品主要是香料、药材、犀象、珠玉等,这些商品未经加工或技术含量较少,在中国消费范围和消费量有限。唐代以前,活跃在印度洋至中国的航线上的主要是波斯和阿拉伯商船。宋代时,中国海船取代了波斯和阿拉伯海船的地位,贸易活动远达东非沿岸,奠定了古代中国海上贸易的基本范围。该时期港口众多,海外贸易规模空前扩大。明代前期二百年,朝贡贸易成为唯一合法的贸易,排斥民间贸易,海外贸易下降。此后虽然有所回升,但远未得到充分发展。

——摘编自黄纯艳《宋代海外贸易

材料二 证券化技术最早出现在1262年的威尼斯。那时,意大利的城邦国家由于战争的开支不断上升,而王权又受到公民一定的约束,不能随意向老百姓加税,必须拿未来的政府税收做抵押向民间借债。为保证债券的信用,必然要求对王权进行约束,这又促进了民主与法制的发展。

随着中世纪后期西欧商业的快速发展,跨地区的贸易上升极快,催生了商业银行的产生和商业信用票据的出现。在殖民扩张活动中,英国的冒险家为解决资金问题和分散风险,通过民间参股融资的方式,建立起“股份有限责任公司”,并发展起了股票市场。这不仅保证商人有其独立经营海洋贸易的空间,也为英国后来的工业革命做好了公司组织形式上的准备。在金融体系支撑下的海洋贸易在很大程度上改变了英国的政治势力格局,新兴的富有商人为17世纪进一步制度变革的主力军。

材料三

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代海外贸易的主要特点

(2)根据材料二概括证券化技术最早出现在威尼斯的原因。并以英国为例说明金融制度创新对西方发展的影响。

(3)写出材料三中各个组织的名称

材料一表 宋代江南地区与全国农村劳动力变动情况表(单位:户、人)

| 时间 | 江南地区 | 全国 | 江南地区劳动力占全国农村劳动力比率 | ||

| 户数 | 农村劳动 力人数 | 户数 | 农村劳动 力人数 | ||

| 太平兴国五年 | 349283 | 890672 | 6418500 | 16367125 | 5.40% |

| 元丰元年 | 1120331 | 2856844 | 16603954 | 42340082 | 6.70% |

| 崇宁元年 | 1265762 | 3227693 | 1811345 | 46190560 | 6.90% |

——摘编自武建国、张锦鹏《宋代江南地区农村劳动力的利用与流动分析》

材料二据统计,从清朝乾隆六年(1741 年)到道光二十年(公元1840年)一百年间,人口从1.4亿增长到4.1亿,增加了187.8%。鸦片战争之后,随着自给自足的自然经济逐步趋于解体,大量的农民和手工业者成为失业和半失业的过剩人口,进一步加剧了这一社会危机。

面对这一现象,梁启超曾提出如能采取先进技术,充分利用地力,“虽生齿增数倍,岂忧饥寒哉?”薛福成主张与巴西、墨西哥等国签订合同,订立协议,“许其招纳华工”。孙中山指出,一方面,“沿海沿江烟户稠密省份,麇聚之贫民无所操作”,存在大量失业人口;另一方面,西北和蒙古地区,都是“土旷人稀,急待开发”;还有“中国现时应裁之兵,数过百万,生齿之众需地以养”。所以他提出“以国民需要之原则衡之,则移民实为今日急需中之至大者”。1918年出版的陈长蘅的《中国人口论》,认为“今日之中国不能以民众为可恃,而应当力求国民品质与能力之增高”。

——李永芳《中国近代人口管理思想述论》

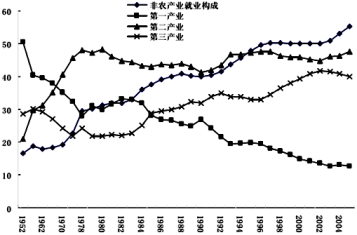

材料三

图 新中国产业结构变动趋势图

——张雅丽《中国工业化进程中农村劳动力转移研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出表格内容反映的问题及其影响。

(2)根据材料二指出近代中国社会危机。概括近代先进知识分子针对此现象提出了哪些主张?

(3)根据材料三并结合所学知识,分别指出新中国劳动力产业间转移的趋势及主要原因。

材料一 李唐起自西陲,历事周隋,不唯政制多袭前代之旧,一切文物亦复不闻华夷,兼收并蓄。第七世纪以降之长安,几乎为一国际的都会,各种人民,各种宗教,无不可于长安得之……异族入居长安者多,于是长安胡化盛极一时,此种胡化大率为西域风之好尚:服饰、饮食、宫室、乐舞、绘画,竞事纷泊;其极社会各方面,隐约皆有所化,好之者盖不仅帝王及一二贵戚达官已也。

——向达《唐代长安与西域文明》

材料二 宋代在哲学方面突破了五代以来沉闷墨守的局面,伴随通经致用,讲求义理以及疑古思潮的兴起,出现了周敦颐、邵雍、张载、程颐、程颢、朱熹、陆九渊为代表的理学等诸多流派。……宋儒诸子融汇各家,援佛入儒,建构成新儒学体系,不仅升华了抽象思辨,而且高扬士人刚健挺拔的道德理性和节操意识。

——摘编自杨迪《如梦如幻的大宋王朝》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括唐朝文化的特点,并简要分析其形成的原因。

(2)据材料二,指出宋代理学兴起的原因,并结合所学知识分析其积极意义。

材料一 王猛是十六国时期著名的政治家、军事家。前秦(氐族所建)苻坚即位后,王猛受到重用,官至丞相。王猛相秦综合儒法,选拔廉明,讲求实效,政绩斐然。他整肃吏治,选贤任能,形成“才尽其用、官称其职”的新局面。他劝课农桑,开放山泽,兴修水利,改进耕作,以致“田畴开辟,仓库充实”。此外,他还废除了前秦传统胡汉分治之法,确立了“黎元应抚,夷狄应和”的基本国策,诸族杂居,互相融合。在他的赞导下,前秦恢复了太学和地方各级学校,广修学宫,聘任学者执教,并强制公卿以下子孙入学。376年,前秦灭前凉和代国,统一北方。

——摘编自刘薇《略论王猛出仕治国》

材料二 至于元嘉(南朝宋文帝年号)末……兵车勿用,民不外劳,役宽务简,氓庶繁息,至余粮栖亩,户不夜扃(门闩)……地广野丰,民勤本业,一岁或稔(庄稼成熟),则数郡忘饥。会土带海傍湖,良畴亦数十万顷……荆城跨南楚之富,扬部有全吴之沃,鱼盐杞梓之利,充仞八方,丝绵布帛之饶,覆衣天下。

——《宋书·孔季恭传》

(1)根据材料一和所学知识,概括王猛治国举措的特点,分析这些举措的影响。

(2)根据材料二概括南方经济发展的表现,并结合所学知识分析南方经济发展的原因。

| A.多民族政权并立局面结束 | B.美洲新作物输入推动经济发展 |

| C.程朱理学受到官方的尊崇 | D.社会的门第等级观念逐渐淡化 |

材料一 《资治通鉴》在探讨历史盛衰上体现出史学求通的思想,由于时代的特点,司马光总结历史盛衰经验,除关心秦何以亡,汉何以兴,隋何以亡,唐何以兴这些问题外,侧重探讨如何用封建纲常礼教维护封建统治秩序。司马光关于历史过程的王道、霸道的观点是保守的、倒退的历史运动观。《资治通鉴》选择史料的标准:一是求实,这是考异法要解决的问题;二是鉴盛衰,法善戒恶,这是政治、伦理道德的标准。司马光考史是为修史服务的,《通鉴》有很高的史料价值和历史文学价值。《通鉴》在史学史上有深远的影响。

——摘编自吴怀祺《的价值和司马光的历史观》

材料二 九一八事变后,政府为唤醒国民爱国精神,通令各大学开设中国通史课程。傅斯年等提出了“书生何以报国?”的问题。钱穆为了讲好通史课,先后编写了几种讲义,又编选了一部《参考资料》,后编成《国史读本》,此外,尚有“通史随笔”五六册,汇集备课时所需史料,到西南后又续有补充,为《国史大纲》之祖本。《国史大纲》成书后,钱穆写成《引论》一篇,在昆明《中央日报》上发表,正面阐述了钱氏“新史学”的基本内涵,批评了当时流行的各种史学观念。他强调,一国历史与文化实是民族赖以存在之基础,“国史”应成为一种国家和国民的教育。

——摘编自冯峰《钱穆研究三题》

(1)根据材料并结合所学知识,分析《资治通鉴》的史学特点。

(2)根据材料并结合所学知识,分析钱穆撰写《国史大纲》的历史背景及意义。

(3)根据材料并结合所学知识,概括优秀史学著作的共性价值。

材料一 楚越之地,地广人稀,饭稻羹鱼,或火耕而水耨……是故江淮以南,无冻饿之人,亦无千金之家。

——《史记·货殖列传》

江南……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥……丝绵布帛之饶,覆衣天下。

——《宋书》

材料二 宋朝的商品经济非常繁荣。新兴经济作物茶叶、甘蔗之类绝大部分进入市场。市场形成城市、镇市、草市三级金字塔型结构。在地方贸易网的基础上,初步形成了江南、西北等几个较大的区域市场。海外贸易规模超出唐朝,朝廷在南方沿海港口设立了多处市舶司。民间开始出现中国古代最早的纸币,称为交子。

——摘编自张帆《中国古代简史》

(1)比较材料一中的两则材料,说明我国江南地区从西汉到南朝发生了怎样的变化?促成这些变化的原因有哪些?

(2)根据材料二,概括宋朝商品经济繁荣的表现。