材料一 20世纪以来,英国传统村落保护的历史首先得益于早期贵族和乡绅对乡村自然景观的营造和维护,以及某些中产阶级人士对生物多样性和乡村传统文化遗产的关注。他们认为,传统村落中的自然景观和文化遗产是重构国家认同和国民品格形塑的战略资产;传统村落与其周边的自然景观和生物多样性之间长期演化形成的共生关系是传统村落延续的生命线。在传统村落保护中,英国政府依法设立负责决策咨询服务、资金赠予的国家乡村机构,授权国家信托和乡村保护协会等社会组织基于国家利益从事传统村落资产的收购、保护和开发工作,进而最大程度地调动了社会各阶层参与传统村落保护的积极性,有效地实现了传统村落保护的理念和远景。

——李建军《英国传统村落保护的核心理念及其实现机制》

材料二 20世纪二三十年代, 中国以梁漱溟等人为代表的一批学者,领导了一场由民间社会发起、力图由下而上推动中国变革,以实现国家现代化转型的乡村建设运动。梁漱溟的现代化方案从文化入手,意图以村学、乡学的方式将传统的农村组织起来。他以山东省邹平县为试点,对县政府进行了改造。把原政府的行政职能更多地被转移到乡学、村学这类新构建的民间组织中。在基层社会治理上,政府开始由传统的统治者转变为新的协管者。梁漱溟积极向农村引入现代科学技术,发展现代农村合作组织,发展农村信用金融机构,发展现代医疗卫生体系,发展乡村自卫制度等等。这些措施都有力地促进了当地社会政治的稳定、经济的发展与百姓的安居乐业。但梁漱溟领导乡村建设运动最终失败了。

——向钊《现代化视角下对梁漱溟乡村建设运动的分析》

(1)依据材料一并结合所学知识,概括20世纪以来英国乡村保护运动的特点。(2)依据材料二并结合所学知识,说明梁漱溟的乡村建设运动与英国乡村保护运动的不同之处;分析梁漱溟乡村建设运动失败的原因。

(3)依据上述材料,结合所学知识,谈谈近代中外乡村保护与建设给你的启示。

材料一 16世纪到17世纪上半叶,白银以史无前例的数量流入欧洲,金钱的强大作用支撑起了一个虚拟的共同体。这个共同体的交易手段是贵金属,共同纽带是信贷与信托。欧洲建立了海外商业帝国,从白银流动中汲取了能量,他们的资源更加充沛,竞争心更加活跃,金钱成了基督教世界的腐蚀剂。随着贵金属的大量涌入,人们对信贷的态度有所放宽,西欧和中欧部分地区金融的复杂程度不断加深。更重要的是,商业的交易成本下降了,运输变得更容易,借款变得更简单,但通货膨胀成了一个无法逃避的现实。

——摘编自马克·格里格拉斯等著《企鹅欧洲史1517—1949》

材料二 20世纪30年代的货币混乱带来了一系列灾难性后果,在各国中激起对于国际合作的热望。从英美提出战后国际货币计划开始,凡参与讨论的国家都没有对其目标提出异议。在1944年7月召开的布雷顿森林会议上,美国推动他国同意一系列国际货币安排,筹备设立国际货币基金组织和国际复兴开发银行。与此同时,以英国为代表的诸国所获得的成绩,如稀有货币条款、过渡时期的设置等无一不是顽强斗争的结果,绝非源于美国方面的慷慨恩赐。苏联代表认为,会议对于维护并加强世界和平与安全均具有重要意义。法国代表回顾了货币与经济会议的多次失败后,认为此次会议在历史上“开创了一个新时代”。1971年8月15日,尼克松未与他国商量便径自宣布停止美元兑换黄金,直接导致布雷顿森林体系固定汇率制度的崩溃,引起世界哗然。

——摘编自王在帮《霸权稳定论批判》、【美】弗朗西斯·加文《黄金、美元与权力》

材料三 金融全球化的历史形态

| 工业革命前 | 布雷顿森林体系 | 当代 | |

| 广度 | 亚欧之间长期存在贵金属流动,16世纪扩展到美洲 | 共产主义国家被排除在国际货币体制之外 | 真正地、普遍地参与国际金融和货币秩序 |

| 制度化 | 金融中心数量少,商人和银行网络开始发展起来 | 国际货币基金组织管理国际金融 | 国际货币基金组织对穷国的影响不断增加 |

| 分层 | 通过一些小的中心组织国际金融;欧洲中心 | 美元作为布雷顿森林体系的储备货币控制着国际贸易 | 私人金融集中在伦敦、纽约和东京;贸易各处都有 |

——摘编自萧国亮、隋福民《世界经济史》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出白银大量流入后欧洲社会发生的变化。(2)根据材料二并结合所学,指出20世纪30年代货币混乱的表现,并评析布雷顿森林体系。

(3)根据材料并结合所学知识,谈谈你对金融、货币发展的认识。

材料一 维多利亚时期(1837-1901年)的伦敦是最早出现近代贫民窟的城市之一。1851年,英国成为首个城镇化率突破50%的国家,作为英国首都的伦敦,是全国制造业中心与主要贸易港口,吸引着全英及欧洲其他地区的就业人口。同时,圈地运动导致大量失去生产资料的农民被迫进城务工,他们的收入水平普遍很低。当时英国市场经济并不稳定,许多工厂雇有大量的临时工与季节工。伦敦高昂的房租和物价水平远超其他城市,1850-1880年,伦敦市中心普通住房的租金价格几乎翻了一番。政府中的自由主义者认为,经济活动中的自由竞争能解决所有问题,这导致政府更愿意将住房问题交给市场去处理。于是,大量非熟练工、临时工、季节工与失业群体只好搬进过度拥挤、卫生状况恶劣但租金相对较低的居民区生存,而这些居民区也随着人口密度的不断增长逐渐成了贫民窟。

——摘编自高舒琦《19世纪英国伦敦贫民窟更新及对我国的启示》

材料二 新加坡是一个地狭人稠的城市国家。住房问题上,新加坡拥有保障性住房和商品房两大体系,其中,以“组屋”为代表的保障性住房始终占据主体地位,而商品房占比在20世纪90年代一度降至不足1%。早在20世纪60年代,新加坡政府便大规模兴建公共住房。1966颁布的《土地征用法令》规定,政府有权征用私人土地用于国家建设,这保证了大规模建设公共住房所需的土地。组屋售价由政府根据中低收入群体的承受能力而不是成本决定,建设组屋的亏损由财政补贴。政府还限制居民购买组屋次数,更不允许以投资为目的买房。1994年,政府还推出住房特别援助计划,以各种形式向国民提供住房补贴,使组屋价格始终保持在普通居民能够承受的范围内。20世纪90年代后期,组屋开始呈现供过于求的状态。

——摘编自郭伟伟《独具特色的新加坡住房保障制度及启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析影响19世纪伦敦贫民窟形成的历史因素。(2)根据材料二,概括新加坡“组屋”建设的特点。

(3)综合以上材料,谈谈你对近现代城市居住环境变化的启示。

材料一 10~13世纪,中原汉族政权与周边少数民族政权均自我认同为“中国”,“中国”这一美称极具魅力和吸引力,不仅成为汉族及其政权引以为豪的自称,也成为少数民族及其政权所向往的对象。正是这一魅力,才使各个民族和政权逐步凝聚到“中国”这一旗帜之下,形成了统一的多民族的“中国”。

——摘编自赵永春、王观《10—13世纪民族政权对峙时期的“中国”认同》

材料二 由边疆民族创造的、到清代成熟的多元宗教和双重治理体制,有效地解决了农耕民族和游牧民族的并存共生问题,并最终将农耕民族视野之外的广袤边疆,从草原、戈壁滩到高原森林,统统列入中国的版图。

——摘编自许纪霖《家国天下——现代中国的个人、国家与世界认同》

(1)指出材料一中认为古代统一的多民族的“中国”形成的主要原因,并谈谈你的看法。(2)根据材料二并结合所学知识,列举清代双重治理体制的表现,并分析其特点。

材料一 1940年3月,中共中央在有关抗日根据地政权问题的指示中规定各根据地普遍实行“三三制”。淮北抗日根据地在中共的指示下,逐级逐步地改造乡村政权,直到1942年正式宣布废除地主掌权的保甲制度,实行代表制。在实施减租减息并有了充分的群众基础后,根据地进入到由点到面、大范围的以乡选为主要形式的基层政权建设中来。从根据地基层政权人员党派成分上来看,非党员占比达到60%多,在组织形式上都是由民主集中制的代表会构成。中国共产党在淮北根据地开展的基层政权建设首先是一场联合各抗日阶级、阶层力量的政治动员,为淮北根据地的对敌斗争输送了最大程度上的群众力量,与此同时,基层群众的生活得到了改善,中国共产党的力量也彻底扎根乡村。

——摘编自胡又伊《淮北抗日根据地基层政权建设研究(1941~1945)》

材料二 新中国成立初期,党和政府通过积极应对复杂的国际国内环境,为农村基层政权建设创造了良好的社会环境。中央对混迹在农村中的敌特分子进行彻底清除和坚决打击,同时领导人民大力发展生产。中国共产党通过整党整风运动、思想教育,提高党的领导水平和执政水平。通过土改、农业合作化运动,彻底消灭了封建地主土地所有关系和剥削制度,改变了农村的社会结构、阶级力量对比和社会关系,解放了被严重束缚的农业生产力。针对农民生活境遇低下、文化素质不高且沿袭着几千年来的封建陋习的问题,中国共产党依靠强有力的国家机构,通过对农村的阶级动员和社会整合,采取了一系列的措施对传统农村社会进行了全方位的改造。

——摘编自李春峰《建国初期的农村基层政权建设研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出淮北抗日根据地基层政权建设的特征及成效。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括新中国成立初期农村基层政权建设的条件。综合上述材料并结合所学知识,谈谈你对近现代中国农村基层建设的认识。

材料一:察举制强调以德行、才学为主,由丞相、列侯、刺史等官员甄别人才,推荐给朝廷。

——陈荣香等《人才选拔应兼顾形式公平与实质公平》

材料二:隋炀帝时增设进士科……经过唐代的发展,考试作为一项重要制度确立起来。这样,士人可以不经荐举,从而纠正了魏晋以来世家大族垄断用人做官大权的状况。

——韦庆远《中国政治制度史》

材料三:明初开科取士并无南北之分,中期以后有了分地录取的新规定。中央会试首先是南北分卷,后来进一步按南、北、中地域分卷考试。

——摘编自白钢《中国政治制度史》

(1)根据材料一、二,分别指出汉朝察举制与隋唐科举制的特点。

(2)根据材料三,指出明中期以后“开科取士”的新规定及其作用。

(3)综合上述材料,简要谈谈你对今天人才选拔的认识。

材料一

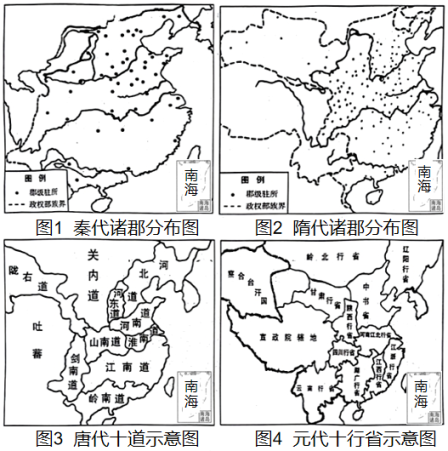

——据周振鹤《中国历史政治地理十六讲》等

材料二 对历史上行政区进行政治地理视角的研究,主要总结了三条规律:一是政区层级在三层到两层之间反复;二是政区边界划分有山川形便与犬牙交错两大原则;三是政区幅员经过由大到小,又由小到大的波动。

——摘编自周振鹤《中国历史政治地理讲义》

根据材料一并结合所学知识,谈谈你对材料二中“三条规律”的认识。

材料一 19世纪80年代,德国初步建立了社会保险制度。1935年,美国颁布《社会保障法》,标志着美国现代社会保障制度的最终确立。第二次世界大战后,英国率先构建了包括家庭津贴、养老、疾病、失业、伤残和死亡等内容的社会保障体系,基本实现了全民覆盖,大大推动了社会保障制度的发展。此后,瑞典、挪威、芬兰、丹麦等北欧国家以及法国、德国、加拿大和澳大利亚等国都建成了福利国家,社会保障制度基本建立。资本主义国家的社会保障制度包括全民就业、社会保障和服务等方面的内容,它是资本主义社会生产力发展到一定高度时产生的社会和经济制度。但是,过度的社会保障,加大了国家财政支出的负担,容易助长懒惰行为,使得整个社会缺乏工作动力,效率低下。

——摘编自齐世荣主编《世界史》等

材料二 19世纪中叶以后,中国开始向近代转型,在这个过程中国家赈济制度已经衰落,传统的家庭救济模式也无法适应新的社会结构变化。中国近代社会立法工作在民国北京政府时期已经略见成效,例如1915年仿照欧美《济贫法》制定的《游民习艺所章程》。南京国民政府时期的社会福利立法,则以1943年《社会救济法》为其典型,将社会上极度贫困的弱势群体与受灾民众作为优先照顾的对象。由于近代中国复杂的社会环境,社会福利立法产生的实际效果非常有限。

——摘编自聂鑫《近代中国社会立法与福利国家的建构》等

材料三 新中国成立后,1951年,政务院颁布了《劳动保险条例》,这是新中国第一部劳动保险法规,至1957年,“初步建成了以国家责任为主体,覆盖国家机关、企事业单位职工生活方方面面的福利制度”。改革开放后,以城乡统筹为特征的社会福利制度取得了极大的进展。新中国成立七十年来,社会福利制度从城乡分割到城乡全覆盖,努力实现对全体社会成员的福利保障。

——摘编自胡晓义《当代中国社会保障制度》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括近现代欧美国家社会保障制度的特点及其历史影响。(2)根据材料二、三并结合所学知识,指出近现代中国社会保障制度的主要不同之处,并说明造成不同的主要原因。

(3)根据上述材料并结合所学知识,谈谈近现代中西方社会保障制度的历史经验。

材料一 《大明律例》,一部礼经。礼法立教,出礼入刑。人知守礼,自不非为。非为不作,刑法何拘?

——颜钧《颜钧集》卷5《箴言六章》

材料二 13世纪,英国通过《大宪章》。光荣革命后,英国确立了君主立宪制,法律体系更加完善。美国等很多国家在学习英国法律基础上制定了本国法律,构成了“英美法系”。1804年,拿破仑签署法令,颁布了《法国民法典》,《法国民法典》继承了罗马法传统,很快推广到欧洲各地,形成了“大陆法系”。

——摘编自齐世荣主编《世界史·近代卷》

材料三

第4条 | 民事主体在民事活动中的法律地位一律平等。 |

第5条 | 民事主体从事民事活动,应当遵循自愿原则,按照自己的意思设立、变更、终止民事法律关系。 |

第6条 | 民事主体从事民事活动,应当遵循公平原则,合理确定各方的权力和义务。 |

第267条 | 私人的合法财产受法律保护,禁止任何组织或者个人侵占、哄抢、破坏。 |

——《中华人民共和国民法典》节选

(1)根据材料一,概括明朝统治者的治理方略。这一治理方略也是中华法系的特点,结合所学指出中华法系确立的标志,并说明《大明律例》“律为正文,例为附注”的意义。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括近代英美法系和大陆法系的不同点。

(3)根据材料三并结合所学,指出《中华人民共和国民法典》在中国特色社会主义法律体系中的地位,并谈谈民法典编撰给我们的启示。

材料一 20世纪20—30年代,南京国民政府所颁布的《中华民国民法典》是中国历史上第一部正式的民法典。它是中国近代社会二十余年政治激荡、经济生活的需求以及思想文化的影响在制度领域的回应。

——摘编自:谢冬慧《民国民法典编纂及其当下镜鉴》

材料二 民国时期民法法典化代表了我国近代民法法典化的最高成就,不仅借鉴了西方民法法律文化的优秀成果,也充分考虑到了我国的传统和当时的国情,不仅立法内容趋于完善,立法技术也较前一时期有了很大改进,它揭开了我国民法法典化新的篇章……由于历史因素的限制,最终导致这样一个法典化的进程更多地停留于形式上,而未能很好的与现实相结合、未能真正解决很多现实的问题,从这一点来说,它是失败的。

——摘编自:赵虎《民国时期民法法典化研究》

材料三 新中国成立以来编纂民法典基本历程

| 20世纪五六十年代 | 1954—1956年,新中国着手起草第一部《民法典草案》。此后,由于发生“整风”“反右”等政治运动,被迫中断。1962—1964年,虽完成《民法典草案》,但因“四清运动”而中断。 |

| 20世纪七八十年代 | 1979年,我国第三次起草民法典,1985年,随着改革开放日益深入,民事生活越来越活跃,于是1986年颁布民法通则。 |

| 20世纪九十年代 | 1992年邓小平南巡讲话,确定了改革开放的方向。随后,与之相适应的担保法、合同法等单行法相继制定。 |

| 21世纪 | 随着中国经济与国际接轨,民法典的起草加快。2017年十二届全国人大五次会议通过《中华人民共和国民法总则》,并提出争取2020年形成统一的民法典。 |

——摘编自梁慧星《中国民法典编纂的几个问题》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,指出《中华民国民法典》制定的背景。

(2)根据材料三,归纳指出新中国成立后编纂民法典基本历程的特点?结合所学知识,谈谈我国推动形成统一民法典的有利因素。

(3)综合上述材料,谈谈民国和新中国民法典编纂给我们当下的启示。