材料一:英美法系起源于中世纪之英格兰,主要来源于盎格鲁-撒克逊习惯法与诺曼底封建法的融合,威廉公爵在诺曼底征服后踏上英格兰的土地,为了扩大王权,派遣大法官到英格兰各地出巡,处理农民与封建主之间的矛盾,在处理过程中有很多问题并无成文法可供凭借,判案全靠依据当时风俗习惯,基督教道德也对审判结果有很大影响,此为今英美法系之滥觞。

材料二:大陆法系的名词解释?大陆法系,又称民法法系、罗马法系、罗马——日耳曼法系。它是以罗马法为基础而发展起来的法律的总称。西方法学家在法系的划分上也很不一致,但不少法学著作在论述法系问题时,多举英国法系、大陆法系、中国法系、印度法系、伊斯兰法系五大法系,这五大法系除大陆法系和英国法系外,其余的基本上已经成为法制史上的概念,大陆法系是指欧洲大陆上源于罗马法、以1804年《法国民法典》为代表的各国法律,所以大陆法系也称罗马法系或民法法系。

问题:请结合所学知识和材料一和材料二,谈一谈,英美法系和大陆法系有什么不同?

材料一 李鸿章说:“外国利器强兵,百倍中国,内则狎①处辇毂之下②,外则布满江湖之间”,“外国猖獗至此,不亟亟③焉求富强,中国将何以自立耶!”他认为“目前之患在内寇,长久之患在西人。”

【注释】①狎:轻慢,轻侮;拥挤。②辇毂之下:京都的代称。③亟亟:急迫。

——《李文忠公全书·明僚函稿》

材料二 “能变则全,不变则亡;全变则强,小变仍亡。”这段话出自康有为的《上清帝第六书》,代表了维新派的共识。最后两句,批评了惨淡经营30年的洋务运动;同时,又说明了近代社会演变过程中的质、量、度。洋务运动带来的小变并不是坏东西,但那不过是一种量变。与这种“小变”不同的,是全变。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

材料三 历史理解:即从历史发展的视野中理解历史的变化与延续、继承与发展。对历史事件的发生、进程、结果、性质及影响等,对历史人物的言行、贡献、历史地位等,对历史现象的出现、状态、波及、后果等的认识,都需要将其放在历史条件中进行具体的考察,这样才能对历史作出正确、客观、辩证的认识。

(1)根据材料一并结合所学知识,举出一例外国“狎处辇毂之下”的罪行并说出李鸿章认为“外国猖獗”的原因是什么。

(2)结合所学知识,列举一例“洋务运动带来的小变”你如何理解材料二中的“洋务运动带来的小变并不是坏东西,但那不过是一种量变”?结合所学知识,说出康有为主张的“全变”比洋务运动的“小变”有什么进步?

(3)根据材料三并结合所学知识,谈一谈你对康有为主张的“全变”失败的认识及教训。

材料一 对于“官”的解释,《说文解字》释为“事君也”,即替为君者效命,为君主服务。换句话说,不论公卿,还是臣仆,只要为君主做事,即是官。古代实行品级、俸禄制,目的自然是使为官者随时想到“食君之禄,为君效忠”。考课、监察、回避、致仕等制度,虽然有管理官员制度化的一面,但也有君对臣更加严密控制的另一面。权力制约,其出发点是为了防范大臣擅权,避免皇权旁落,试图用以牵制整个官僚系统。因此,历朝历代的皇帝在设官分职的同时,又无不想方设法建立种种权力制约机制。

——上述材料均摘编自谢保成著《官制史话》

材料二 以下是有关尚书的史料

| 出处 | 史料 |

| 《汉官答问》 | 汉初以丞相总天下事,尚书不过少府(九卿之一)属官,治文书而已。武帝时……臣下章奏上尚书,尚书进于天子,乃下丞相。有政事,天子常与之议 |

| 《后汉书·仲长统传》 | 光武皇帝愠数世之失权,忿强臣之窃命虽置三公,事归台阁(尚书台)。自此以来,三公之职,备员而已 |

| 《通典·取官典》 | (曹)魏置中书省,有监、令(中书省官职)。遂掌机衡之任,而尚书之权渐减矣 |

| 《朱子语类》 | 唐制:每事先经由中书省,中书做定将上,得旨,再下中书,中书以付门下若可行,门下又下尚书省,尚书但主书撰奉行而已 |

(2)依据材料二并结合所学,阐述从汉至唐尚书职权的演变,并谈谈你对这一演变的理解。

材料一

在1877年至1881年的海斯总统执政期间,美国政府发起了一场声势空前的文官制度改革行动。海斯大力抵制国会对内阁组建的干涉,坚持在内阁成员遴选中贯彻独立自主、量才选用的原则,由此拉开了文官制度改革的序幕。海斯将行政的“去政治化”作为改革的要义,主张政治与行政相分离的原则,还安排改革派人士前往英国学习文官经验。此外,这场改革亦有着维护总统行政权威、改善政府公共形象的另外一层政治内涵。但是在实践中,它只不过是为后来进一步的文官制度改革做了一些试点工作。一些要求并没有得到严格执行,例如在1878年的中期选举中,政府官员们依旧被要求缴纳政治“捐款”,海斯总统对此未加阻止。

——摘编自钟棒棒《美国海斯政府时期的文官制度改革研究(1877—1881)》

材料二

党的十八大以来,进一步完善公务员制度成为推进国家治理体系和治理能力现代化的重要组成部分。2014年,中共中央颁布《关于加强干部选拔任用工作监督的意见》。2017年,中央颁布《关于规范公务员辞去公职后从业行为的意见》,对离职公务员从事与原工作业务直接相关的企业、中介机构或其他营利性组织等予以限制。2018年,《公务员法》首次修订,明确规定“公务员制度坚持中国共产党领导”“贯彻新时代中国共产党的组织路线,坚持党管干部原则”。与此同时,中共中央还发布《关于适应新时代要求大力发现培养选拔优秀年轻干部的意见》和党政领导干部选拔任用工作条例》等,规定不仅要把政治标准放在首位,做深做实干部政治素质考察,突出把好政治关、廉洁关,还进一步明确“大力选拔敢于负责、勇于担当、善于作为、实绩突出的干部”。

——摘编自白智立刘梦远《中国式现代化视域下我国人事行政发展探析》

(1)根据材料一并结合所学知识,谈谈你对海斯文官制度改革的评价。(2)根据材料二并结合所学知识,概括十八大以来我国公务员制度发展的特点,并简述其意义。

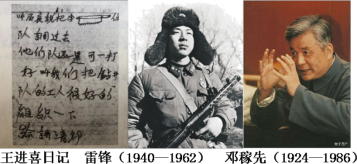

材料一

材料二 在社会主义建设中,广大人民自力更生、艰苦奋斗、奋发图强,涌现出无数先进典型和英雄模范人物。如党的好干部焦裕禄、著名科学家李四光、钱学森、华罗庚等,他们在科技事业和经济文化建设事业中作出重大贡献。这一时期形成的崇尚劳动、敬业守信、精益求材、敢于创新的劳模精神不断激励着人们,形成了具有特定内涵的时代精神。

——以上材料摘编自《中外历史纲要(上)》

(1)根据材料提炼一个主题,并结合所学知识对这一主题进行阐述。(要求:主题明确,史论结合)。(2)列举出研究你的主题所需的历史资料搜集方法。

(3)谈谈材料中的时代精神对你的启示。

材料一 民初政治制度的变革,是中国历史的一个重大的发展,帝制的倾覆,共和制度的诞生,宪法的制定,国会的召开,选举的进行,政党政治的尝试,都是前所未有的新事物,是一场民主宪政的真正试验。这场试验虽然结局不成功,但依旧在历史上留下了辉煌的一页。民国初期仍处在半殖民地半封建社会环境之中,且中国的封建专制持续很长时间,这种背景下效仿西方的政治制度,甚至是“拿来主义”,使得受封建统治多年的民众缺乏心理准备,有些麻木不仁,国内的资产阶级力量也薄弱,不可能与帝国主义和封建主义彻底的决裂。辛亥革命的胜利具有特殊性,它不是具有共和理念的革命党人一方取得的彻底胜利,而是以暴力加谈判取得了成分复杂的胜利,由于各种目的而与清政府决绝的政治派别,拥兵武人挟革命大潮而来,为后面的政局动荡埋下了伏笔。

——摘编自刘英涛《民国初期政治制度分析》

材料二 1940年,毛泽东指出,抗日民主政权是几个革命阶级联合专政的、抗日的新民主主义性质的政权。根据地规定无论是抗日根据地的工人、农民、小资产阶级还是民族资产阶级、富农和一般地主,均可参加抗日政权。各地按照“三三制”的人员结构比例进行选举,“三三制”政权所体现的是以普遍、平等的选举制度为基础,成为抗日根据地具有自己独创特色的民主政治制度,为新中国建立人民民主政权和实行人民代表大会制提供了宝贵的经验。抗日民主政权的产生“经过人民选举”,凡年满十八岁的赞成抗日和民主的中国人,不分阶级、民族和性别均有选举权和被选举权。这一精神在各抗日根据地都得到了认真实行,并且制定了相应的选举制度。1944年美国观察团成员赴延安考察时也深刻感受到边区政治的特色,这里“人民积极向上,与重庆相比是另一个世界”。

——摘编自谢双明《论中国共产党抗日根据地民主政治的特色》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析民国初期政治变革失败的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,概括中共抗日根据地民主政治的特色,并简析其影响。

(3)综合上述材料并结合所学知识,谈谈你从近代民主政治发展中得到的启示。

材料 中国古代行政区划简表

| 时期 | 秦 | 东汉 | 隋唐 | 宋 | 元 | 明 | 清 |

| 高层政区 | — | 州 | — | 路 | 行省 | 布政使司 | 省 |

| 统县政区 | 郡 | 郡 | 州、道 | 州 | 路、府、州 | 府、直隶州/州 | 府、直隶州 |

| 县级政区 | 县 | 县 | 县 | 县 | 县 | 县 | 县 |

材料一 以下是有关尚书的史料

| 出处 | 史料 |

| 《汉官答问》 | 汉初以丞相总天下事,尚书不过少府(九卿之一)属官,治文书而已。武帝时……臣下章奏上尚书,尚书进于天子,乃下丞相。有政事,天子常与之议。 |

| 《后汉书·仲长统传》 | 光武皇帝愠数世之失权,忿强臣之窃命,虽置三公,事归台阁(尚书台)。自此以来,三公之职,备员而已。 |

| 《通典·取官典》 | (曹)魏置中书省,有监、令(中书省官职)。遂掌机衡之任,而尚书之权渐减矣。 |

| 《朱子语类》 | 唐制:每事先经由中书省,中书做定将上,得旨,再下中书,中书以付门下若可行,门下又下尚书省,尚书但主书撰奉行而已。 |

材料二 在世界各民族中,英国体现着一种独特的发展方式。这种方式以和缓、平稳、渐进为主要特色。与其他国家一样,英国的历史也充满斗争;所不同的是,斗争的结果在英国不是一方压垮另一方,而是双方都在斗争中自我更新,最后融合成一种新文化。这个稳重的民族为现代世界奠定了好几块基石:英国最早实现工业化,成为近代大工业的开路先锋。英国最早实行政治变革,为西方资本主义的民主制度树立了样板。

——摘编自钱乘旦《在传统与变革之间——英国文化模式溯源》

(1)依据材料一并结合所学,阐述从汉至唐尚书职权的演变,并谈谈你对这一演变的理解。

(2)根据材料二,概括近代英国政治发展的突出特点,结合史实说明英国在政治上成为“现代世界的开拓者”的制度表现。

材料一 汉武帝时正式形成察举制。当时由皇帝向全国颁布诏令,责成中央和地方的高级官员查访其所辖的基层官吏及百姓,按不同的科目标准选出优秀人才向朝廷推荐。东汉末年,曹操提出“唯才是举”的思想,后曹丕采纳吏部尚书陈群的建议“立九品官人之法”。察举制和九品中正制下,获得举荐机会的大多是官僚地主和豪门子弟,且察举制的选举对象完全是被动的。隋朝时,科举制出台。科举考试都是以皇帝的名义举行,主考官由皇帝指定,取舍决定权在中央和皇帝。只要不属于朝廷禁止入仕的戴罪之人和数量有限的贱民,都可自愿报考。与察举制把道德、品行和才能作为授予官职高低的依据不同,科举制“一切以程文为去留”或谓“以文取人”,人的主观因素越来越淡化。

——摘编自张会霞《我国古代官员选任制度的演进评析》

材料二 19世纪的英国实行政党分肥制,任命官员取决于个人好恶、拉关系讲门第,卖官鬻爵、贪污腐败、政治丑闻屡见不鲜。19世纪中叶,工业革命带来英国社会的巨大变化,也对政府职能提出了更多新的要求。这期间,随着资产阶级自由平等思想的不断发展,边沁提出了功利主义,论述了政府应为最大多数人谋幸福创造平等机会。而斯坦顿父子分别在《一个驻中国大使权威记录》和《关于中国的杂记》、古次纳夫在《开发的中国》中对中国政府官吏选拔的种种描叙在英国产生广泛的影响。1870年,格莱斯顿颁布第二个关于录用文官的枢密院命令,英国文官制度最终确立。

——摘编自鲍红信《英国近代文官制度的建立》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括科举制与察举制、九品中正制相比所具有的主要特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳英国文官考试制度确立的背景。综合上述材料,谈谈中国古代和近代西方官员选拔制度对当今中国公务员制度建设的启示。

材料一 公元780年,唐朝杨炎实行两税法,“惟以资产为宗,不以丁身为本”。白居易在杭州任刺史时,主持兴修农田水利等工程,优先雇用贫苦人家,让贫困者通过劳动解决贫困和温饱问题。南宋董煟编撰的《救荒活民书》是我国历史上第一部全面研究荒政问题的专著,总结了之前历代救荒赈灾政策的利弊得失。南宋朱熹首创“社仓法”,以州郡若干常平米为谷本,夏季借贷于民,入冬征还,每石取息二斗。明代林希元在《荒政丛言》中主张把民户分为极富、次富、稍富、稍贫、次贫、极贫六等,极富之家要扶助极贫之家,次富之家要扶助次贫之家,“稍富不劝分,稍贫不赈济”。《红楼梦》的作者曹雪芹“将扎风筝的手艺传开,使鳏寡孤独、老幼病残皆可自食其力”。

——据钟祥财《中国农业思想史》、高永建《中国历代社会救济政策之研究》等整理

材料二 16世纪后期至18世纪初是欧洲饥荒的高发时期,但1650年以后英国再也没有发生过大饥荒。英国得以率先走出饥荒,都铎、斯图亚特王朝有效的社会政策功不可没。其政策包括平抑谷价、打击囤积居奇的投机商、禁止谷物出口并组织谷物进口等。《济贫法》包含三要素:为老弱病残者发放津贴、打击身强力壮的流浪汉、安置穷孩子学徒。更重要的是,英国的农业革命从16世纪中叶开始并持续到18世纪,推广轮作制、引入肥田作物及一系列新技术,这使农作物的种植面积和单位面积产量都有大幅增长。英国的经验表明,要克服饥荒,粮食的公平分配是必要的,但食物的有效供给,即农业生产的发展更为重要。

——摘编自向荣《历史的延续与变迁》

(1)根据材料一、概括中国古代实施“精准扶贫”的智慧,并结合所学知识说明士大夫热衷于扶贫事业的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,分析17世纪英国率先走出饥荒的原因。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,谈谈古今中外解决贫困问题的启示。