材料一 中国自古以来就是“礼仪之邦”,礼法结合、出礼入刑构成中华法系的基本精神和中华法文化的最主要特征,其形成是以古代法律的儒家化运动为背景,通过引礼入法的方式实现。引礼入法的历史过程对中华法系自身性格的塑造具有决定性影响,故不乏积极的历史价值和意义。值得强调的是,儒、法两家在追求和维系等级政治乃至纲常伦理秩序方面并无本质的差异。儒、法之争主要体现在手段和策略不同而已,及至“德主刑辅”、礼法并用思想被奉为一尊,两家即和衷共济了。

——选自《引礼入法奠定中华法系基石》

材料二 法律始终把它的作者的世界图景包含在抽象的形式中,而每一历史的世界图景都包含一种政治——经济的倾向,这种倾向依据的不是这个人或那个人所想的事物,却依据的是事实上掌握政权并因之掌握立法的阶级所实际打算造成的事物。每一种法律都是由一个阶级以大多数的名义建立起来的。

——【德】奥斯瓦尔德▪斯宾格勒著,齐世荣等译《西方的没落》

材料三 法律是准绳,任何时候都必须遵循;道德是基石,任何时候都不可忽视。在新的历史条件下,我们要把依法治国基本方略、依法执政基本方式落实好,把法治中国建设好,必须坚持依法治国和以德治国相结合,使法治和德治在国家治理中相互补充、相互促进、相得益彰,推进国家治理体系和治理能力现代化。

——习近平在主持中共十八届中央政治局第三十七次集体学习时的讲话要点

(1)阅读材料并结合课文,回答魏晋时期律令儒家化的主要原因和措施?请写出中华法系确立的标志并指出其法律体系包含哪些部分?

(2)近代以来,西方各国在继承传统法律思想的基础上,融合了启蒙思想家们提出的思想主张,制定了各自的法律制度。阅读材料并结合所学谈谈近代西方法律制度的基本特征和局限性。

(3)阅读材料,结合所学内容,谈一谈你对“法治建设、精神文明建设与国家经济发展和社会进步”关系的理解。

货币之路

材料一 中国近代货币统一进程大事简表

| 时间 | 事件 |

| 1887年 | 张之洞率先设局自铸新式银元,此后各省纷纷仿行。 |

| 1910年 | 清政府颁布《币制则例》,定银元为国币,铸币权收归中央政府。 |

| 北洋时期 | 中央政府颁布《国币条例》十三条,决定实行银本位制度,铸壹圆银币,但各省所铸小银币依然在流通,外国银行钞票也始终占主要地位。 |

| 南京国民政府统治前期 | 1928年,国民政府提出废两改元,为统一货币打下基础。1935年。 国民政府推行“法币改革”,统一发行法币,禁止白银流通,后又将发行权集中于中央银行。 |

| 解放战争时期 | 法币因恶性通膨胀而走向崩溃,直到1949年中国货币还没有真正意义上的统一。 |

——据冯郁《近代中国货币统一的进程》

材料二 2016年10月1日,人民币被正式纳入国际货币基金组织特别提款权货币篮子,成为继美元、欧元、日元、英镑后第五种入篮货币,越来越多的国家和地区将人民币纳入外汇储备。国际货币基金组织的“官方外汇储备货币构成”数据显示,截至2017年第四季度末,人民币储备总额为1228.02亿美元,占全球外汇储备的份额为1.23,较2016年同期增加0.15个百分点,是继美元(62.7)欧元(20.15)日元英镑加拿大元和澳大利亚元后的世界第七大储备货币。

——摘编自谈俊《稳妥有序推进人民币国际化》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括近代中国政府统一货币的举措,并分析阻碍货币统一的因素。(2)根据材料二和所学知识,谈一谈你对人民币国际化的认识。

材料一

《世界古代文明分布示意图》

(1)结合材料一地图和所学,谈一谈你对世界文明发展的认识。

材料二 在雅典,公民都有出席公民大会和担任公职的权利,直接决定城邦的大政方针。

传说公元前753年,古代罗马人罗慕洛斯在台伯河畔建罗马城,开创了王政时代。在王政时代,国王掌握绝对的权力。他是大立法官、军队的首领、大祭祀长,其权力仅仅受到来自元老院和公民大会的遏制。元老院就是元老议会,由不同部族首脑组成。按照宪法和传统习俗,元老院有权通过或否决国王的任命以及判定国王的立法和诉讼。公民大会由罗马的全体男性公民构成,按照亲缘关系分成30组;它授予君主行使权力,而这一点由元老院最后正式批准。

商鞅变法开始于公元前356年,主要内容有:重农抑商,奖励耕织;奖励军功,剥夺和限制贵族特权;强制大家庭拆散为个体小家庭,推动土地私有制发展;在民间实行什伍连坐,互相纠察告发;行政管理上普遍推行县制,县的主要官员由君主任免。

(2)分析材料二的三段材料,分别指出雅典、古罗马、秦国是如何建设国家的?

材料三 纵贯埃及全境的尼罗河,由发源于非洲中部的白尼罗河和发源于苏丹的青尼罗河汇合而成。流经森林和草原地带的尼罗河,每年7月至11月定期泛滥,浸灌了两岸干旱的土地;含有大量矿物质和腐殖质的泥沙随流而下,也在两岸逐渐沉积下来,成为肥沃的黑色土壤。古代埃及人因而称自己的国家为“凯麦”,古希腊历史学家希罗多德说“埃及是尼罗河的赠礼”。

(3)根据材料三,分析自然环境对古埃及、古希腊发展的影响。

材料一 李鸿章说:“外国利器强兵,百倍中国,内则狎①处辇毂之下②,外则布满江湖之间”,“外国猖獗至此,不亟亟③焉求富强,中国将何以自立耶!”他认为“目前之患在内寇,长久之患在西人。”

【注释】①狎:轻慢,轻侮;拥挤。②辇毂之下:京都的代称。③亟亟:急迫。

——《李文忠公全书·明僚函稿》

材料二 “能变则全,不变则亡;全变则强,小变仍亡。”这段话出自康有为的《上清帝第六书》,代表了维新派的共识。最后两句,批评了惨淡经营30年的洋务运动;同时,又说明了近代社会演变过程中的质、量、度。洋务运动带来的小变并不是坏东西,但那不过是一种量变。与这种“小变”不同的,是全变。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

材料三 历史理解:即从历史发展的视野中理解历史的变化与延续、继承与发展。对历史事件的发生、进程、结果、性质及影响等,对历史人物的言行、贡献、历史地位等,对历史现象的出现、状态、波及、后果等的认识,都需要将其放在历史条件中进行具体的考察,这样才能对历史作出正确、客观、辩证的认识。

(1)根据材料一并结合所学知识,举出一例外国“狎处辇毂之下”的罪行并说出李鸿章认为“外国猖獗”的原因是什么。

(2)结合所学知识,列举一例“洋务运动带来的小变”你如何理解材料二中的“洋务运动带来的小变并不是坏东西,但那不过是一种量变”?结合所学知识,说出康有为主张的“全变”比洋务运动的“小变”有什么进步?

(3)根据材料三并结合所学知识,谈一谈你对康有为主张的“全变”失败的认识及教训。

“大一统”一词,最早见于《春秋•公羊传》,称:“何言乎王正月,大一统也。”某重点高中高二年级举办主题为“中国古代大一统与国家治理”的历史论坛,同学们广泛搜集材料,节选如下:

材料一

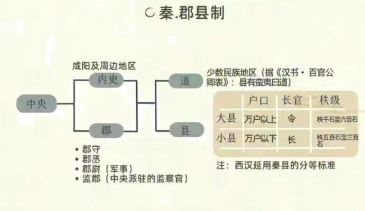

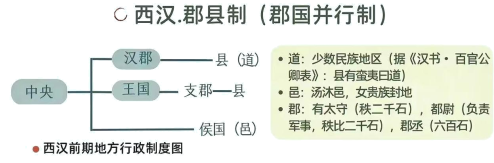

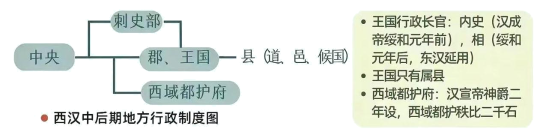

甲:秦汉地方行政区划制度示意图

——根据邹逸麟《从我国历史上地方行政区划制度的演变看中央和地方权力的转化》整理而成

乙:公元前113年,“专令上林三官铸”,禁止郡国和私人铸钱。三官五铢钱铜质紫红细腻,整体精致光洁,外廓坚挺匀称,“唯真工大奸乃盗为之”,从此成为流通全国的统一货币。

——摘编自石俊志《五铢钱制度研究》

丙:《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统……邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。

——《汉书•董仲舒传》

材料二 鉴于边疆存在显著差异,针对部分边疆区域采取不同程度的“因俗而治”治理机制,表现出秦汉边疆治理原则的灵活性与机动性。事实上,秦汉时期内地与边疆的文化、经济、社会差异是客观存在的,大一统理念难以迅速贯彻于殊俗绝域,作为过渡性政策的“因俗而治”便应时而生。

——卜宪群袁宝龙《“因俗而治”展现秦汉治边智慧》

(1)材料一对于研究中国古代大一统与国家治理有什么作用?(2)根据材料二并运用秦汉隋唐史实,从因俗而治的视角,围绕中国古代大一统与国家治理,自拟论题,写一篇短文(要求:主题明确、史论结合)

(3)谈谈中国古代大一统与国家治理的当代价值?

材料一 福建省大田县有闽南话、大田话、龙溪话等十余种方言、土语,出门三、五十里方言就互相听不懂。当时来大田县农村工作的南下干部用普通话作报告,群众都听不懂……所以,在当时的群众中间流传着这样的顺口溜:“不懂听普通话,好像鸭子听雷轰”,“社会主义无限好,张耳聋子听不了”。

我们国家正集中力量进行大规模的生产建设,全国人民在各个工作岗位上进入了日益广泛的集体生活和共同劳动,这就更加迫切地需要一个规范明确的统一的民族共同语。

——摘编自崔明海《新中国成立初期中国共产党制定推广普通话政策的历史动因及其政治意蕴》

材料二

1982年,“国家推广全国通用的普通话”被正式写入《中华人民共和国宪法》。

1997年,外出就业的农民工突破1亿人大关。

2000年,颁布《国家通用语言文字法》,规定“学校及其他教育机构通过汉语文课程教授普通话……电台、电视台以普通话为基本的播音用语”。

20世纪末,我国基本普及义务教育。

21世纪初,语音技术在手机社交和生活服务平台普及。

2001年1月1日颁布施行的《中华人民共和国国家通用语言文字法》确定普通话为国家通用语言,规定“公民有学习和使用国家通用语言文字的权利”,同时也规定“各民族都有使用和发展自己的语言文字的自由”。

2014年,包括少数民族地区在内,全国有70%以上的人口具备普通话应用能力。

——摘编自李忠杰《共和国之路》等

据材料并结合所学知识,谈谈你对新中国成立以来普通话的推广和普及的认识。(13分,要求:史论结合,论证充分,逻辑清晰。)材料一:这种家族本位的法律伦理并非完全是穷途末路的罗网与糟粕。“礼法合一”的律法结构形式,以“礼”与“法”的相互勾连,将“人”“家”“国”三者天衣无缝地统合起来。显然,家族本位伦理如果能够剔除专制主义与身份等级的控制色彩,不过分扬尊抑卑,不颂扬等级差序,不轻视个体人格价值,那么,其内在所蕴含的仁爱孝悌的亲情法则、谦和好礼的交往法则、诚实信用的经济法则、克己奉公的社会法则,都不失合理性及有效性。

——摘编自吴留戈《清末民初律法中的新旧伦理冲突》

材料二:在清末民初律法的演进中,中国传统伦理坚守着“经世之学”的信念,西方近代伦理也同步进行着大举侵入。律法的方向从“变法不变道”转换为“变法也变道”,律法的主体从“臣民”转化为“国民”,律法的主旨从“家族本位”转化为“个人本位”更进一步发展为“国家本位”,律法的标尺从完全的“重义轻利”转化为部分条款的“重利轻义”。清末民初的律法不停更改着自己的伦理内涵及具体条款,然而,在具体的司法实践中,传统伦理的现实价值并没有被定格在历史的尘烟中,而是再度如浪潮般回卷、复归。

——摘编自吴留戈《清末民初律法中的新旧伦理冲突》

材料三:在近代社会转型和法制转型的过程中,中国法制确实在向西方标准转型,表现为西方形态化移植、引进、吸收西方的制度文明。这就是中国的外倾运动方向,这是一个从被迫到主动、从不自觉到自觉的过程。除此之外,中国法律的近代化转型还有一个内倾的运动方向,或者说是“中国化”的运动要求。这与法律西方形态化结合在一起共同构成了完整意义上的法律近代化转型。

——摘编自张晋藩《“变”与“不变”:20世纪上半期中国法律近代化转型的趋向问题》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明传统法律伦理形成的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,分析近代中国法律体系的特点。

(3)综合上述材料并结合所学知识,谈谈其对当今依法治国的启示。

一次关于农民离土的社会调查

1988年,某高校在湖北省、河南省、安徽省、湖南省、江西省、浙江省、河北省、江苏省、山东省、新疆维吾尔自治区等10省(区)23县(市)24个村(自然村)点,进行农民离土现状的抽样调查。一共调查了985户,3929人,户均3.99,其中15岁—59岁的2710人,占总体人口的69%。下表为其中一份调查问卷的数据整理。

农民离土后的职业(1980年—1988年) 单位:人,%

1980年 | 1985年 | 1987年 | 1988年 | |||||

离土人数 | 相对比例 | 离土人数 | 相对比例 | 离土人数 | 相对比例 | 离土人数 | 相对比例 | |

| A做临时工,合同工 | 136 | 20.7 | 348 | 23.4 | 460 | 28.4 | 463 | 27.9 |

| B学做手艺 | 2000 | 30.9 | 266 | 21.7 | 321 | 19.8 | 330 | 19.9 |

| C经商 | 91 | 13.9 | 165 | 13.5 | 222 | 13.7 | 224 | 13.5 |

| D养殖 | 17 | 2.6 | 34 | 2.8 | 63 | 3.9 | 65 | 3.9 |

| E运输 | 28 | 4.3 | 66 | 5.4 | 87 | 5.4 | 93 | 5.6 |

| F经办企业 | 39 | 5.9 | 98 | 8.0 | 116 | 7.2 | 117 | 7.0 |

| G当保姆 | 9 | 1.4 | 12 | 1.0 | 17 | 1.0 | 16 | 1.0 |

| H当国营职工 | 38 | 13.4 | 145 | 11.8 | 208 | 12.8 | 211 | 12.7 |

| I(出嫁或入赘) | 10 | 1.5 | 15 | 1.2 | 22 | 1.4 | 23 | 1.4 |

| J当兵 | 6 | 0.9 | 9 | 0.7 | 17 | 1.0 | 17 | 1.0 |

| K无固定职业 | 33 | 5.0 | 66 | 5.4 | 89 | 5.5 | 102 | 6.1 |

| 合计 | 657 | 100 | 1224 | 100 | 1622 | 100 | 1661 | 100 |

| 注:( )里不能算是职业,只能算是一种类职业。 | ||||||||

——据吴怀连《八十年代农民离工浪潮一10省(区)23县(市)农村调查》

(1)研究表,你能得出什么结论?并对其成因作出简要解释。(2)结合这份社会调查,谈谈我们在做社会调查时应该注意哪些问题?

材料一 拉丁语原本是古代意大利的一种地方语言,到公元前后,逐渐成为地中海世界名副其实的“国际性”语言。中世纪时期,拉丁语仍被视为最神圣的语言,是欧洲各地区教会统治下的宗教、文化和行政语言。15世纪,欧洲出现众多出版社,出于商业目的,它们倾向于出版各种用民族语言写成的书籍,拉丁语书籍往往遇冷。16世纪,现代欧洲各国民族语言日趋成熟,逐渐替代拉丁语成为本国的母语和第一书面语言,拉丁语逐渐衰落。

——摘编自王亚蓝《国际通用语发展演变的特点与模式》等

材料二 1635年,致力于“纯洁和规范语言”的法兰西学院成立,为后世各国的语言机构树立了语言标准化的典范。……17~18世纪,欧洲各国的皇室非常推崇法国文化,并且以在宫廷中讲法语为荣。1714年,法语正式取代拉丁语成为欧洲乃至世界的外交语言。如表为截止到2020年法语的使用情况。

| 使用人口构成(百万) | 母语人口 | 77.3 | 说明: 除法国外,很多欧洲居民的母语和第二外语为法语。 法语国家大多分布在西非。此外,法语也是加拿大的官方语言之一。 |

| 二语人口 | 199.3 | ||

| 地理分布 | 洲际数量 | 4 | |

| 国家数量 | 29 | ||

| 国际组织 | 联合国、欧盟、国际奥委会、世贸组织、国际红十字会等 | ||

——摘编自刘海涛《国际语基本特征的衡量指标探索》等

(1)世界语言地位的变迁折射出社会发展变化的轨迹。结合材料一、谈谈你对这一观点的认识。(2)根据材料二并结合17世纪以来的相关史实,分析法语能够成为国际性语言并延续至今的原因。

材料

序号 | 史料 |

① | “夫以爱民用民,则民之不用明矣。夫至用民者,杀之危之,劳之苦之,饥之渴 之。用民者将致之此极也,而民无可与虑害己者。明王在上,道法行于国,民皆 舍所好而行所恶。” |

② | “道之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之以礼,有耻且格” |

③ | “政有三品:王者之政化之,霸者之政威之,强者之政胁之。夫此三者,各有所 施,而化之为贵。” |

④ | “刑重者,民不敢犯, 故无刑也。而民莫敢为非,是一国皆善也。” |

(2)根据材料,并结合所学知识指出重法派和重德派的异同点并谈谈你的历史认识。