材料 同中央一样,地方上也存在着多种途径的司法行政。这主要存在于京畿和少数民族聚居的地方。京畿“内奉京师,外表诸夏”,有着特殊的地位。历代在京畿设官分职,其权限和级别都高于其他地方。京畿地区的司法工作由首都各级行政长官负责,除处理本地区的诉讼之外,在一般情况下,“凡中都之狱,皆受听焉。小事则专决,大事则禀奏”,直接对皇帝或中央司法机关负责。中央的司法机关也兼管京畿的一部分司法工作。京城的治安机构一直多于地方,而这些治安机构都有兼理词讼的职责。此外,在京的中央机关,包括各部、院、寺监、府、侍从、警卫等机构,在一定程度和一定范围内也拥有与本部门有关的司法权。因此,京畿地区的司法行政总是多途并存。

少数民族聚居地区,不是地处“蛮荒”,就是该民族上层人士占统治地位。地处“蛮荒”者,有都护府、羁縻府、州或土官的设置,司法审判大多是“汉人用汉法,夷人用夷法”。而少数民族占主要地位时,各地方大都保留着本民族原有的行政体系,因此在司法审判上也与其他地区不同。如金代的猛安谋克制、清代的八旗等,在地方上与州县并存,又有各自的系统,并拥有相对独立的司法审判权。在这种情况下,凡涉及本民族的诉讼则自理,而事涉地方的则与地方长官会审,不同人犯采取不同的处置方法。

——摘编自韦庆远、柏桦编著《中国政治制度史》

(1)根据材料并结合所学知识,概括中国古代京畿和少数民族聚居区司法行政多途并存的原因。(2)根据材料并结合所学知识,简析中国古代司法行政制度的特点及其影响。

材料一 罗马的治国思路是只管上层,不管基层。罗马帝国,只是环地中海的上层精英大联合,基层群众从来不曾被囊括其中,更谈不上融合相通。罗马的行省中,只有贵族、官僚能说拉丁语,基层群众基本上不会拉丁文。一旦上层崩盘,基层人民就各自发展,把罗马抛到九霄云外。

材料二 秦汉完成了“从封建到郡县”,打通了上层与基层,创立了县乡两级的基层文官体系。由官府从基层征召人才,经过严格考核后派遣到地方全面管理税收、民政、司法和文教,将不同地区的基层人民整合起来,聚合成一个大文化共同体。即便中央政权崩塌,基层的人民还能看懂同样的文字,遵循同样的道德,理解同样的文化。

材料三 秦汉与罗马,都对后世具有独特价值。罗马是西方文明的政治基因,而中国“秦汉之世,实古今转变之大关键也”。这两条不同的文明道路,各有高峰低谷。我们应当从高峰中体会到彼此的优点,从低谷中体会到彼此的缺陷,再寻找各自改进之途。

——以上均摘编自潘岳《秦汉王朝与罗马帝国比较》序言

(1)根据材料一、二并结合所学,分析罗马帝国为什么“一旦上层崩盘,基层人民就各自发展”?与罗马帝国相比,秦汉时期在国家治理上有何特点?(2)根据材料三并结合所学,概述秦汉与罗马对后世的独特价值,简要谈一谈这两种文明道路对我们的启示。

材料一 清承明制,除将明代的南直隶、陕西和湖广各一分为二,其他12个省级政区幅员基本不动。在东北、北部和西部边疆,分设若干将军辖区和办事大臣辖区。在清代前中期,朝廷与省督抚的关系更加紧密,省制更为有机地融入国家对全国疆域的整合与地方社会的治理机制之中。清末,在内忧外患的冲击和压力下,清廷不得不整体上放松对各省督抚大员的控制,一些封疆大吏趁机掌握省级兵权和财权,呈现省区逐渐疏离中枢的趋势。随着近代边疆危机日益加深,形势逼迫清政府对省区进行划设、调整与整合,省制仍具有加强国家统一和国家领土安全的强大制度功能。

材料二 辛亥鼎易之后,各省实力派都督在清末离心潜伏的积累后乘机走上前台,分离态势日益明显。皖系、直系、奉系轮流坐庄,地方军间各霸一方,省区力量取得主导地位,央地关系倒挂。省制变革在南京国民政府时期仍未能得到解决,冯系、阎系、桂系等地方实力集团与蒋介石集团各为其利仍纷争不断,亦不得其解。大革命面临严峻危机的时刻,中国共产党在重要省区先后设立省委,是对省制的创造性运用。抗日战争结束后,随着革命战争形势快速发展,东北、华北、中南等行政区先后在解放区建立起来,各自管辖若干省级及以下行政单位。解放战争时期的区划制度,是中国共产党在局部地区执政时期的最高发展阶段,克服了近代省区位置失序的弊端,为国家的统一与发展奠定了坚实的制度支撑。

——摘编自翁有为《近代中国之变轴:军阀话语建构、省制变革与国家》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括清代省制建设的主要举措。(2)根据材料二并结合所学知识,简述民国时期省制的演化历程。

(3)根据材料并结合所学知识,简析上述省制变革的积极作用。

雨泽奏报

康雍乾时期逐渐形成雨泽奏报制度,皇帝要求各级官吏按期以奏折的形式上报地方各地雨泽等相关信息。该制度直至清末仍发挥作用。

皇帝谕旨

康熙谕旨:每岁于直隶各省,凡雨旸期候、丰歉情形,莫不留心访察。虽在僻远,必务周知。

雍正谕旨:凡地方水旱灾极,皆由人事所致。或朝廷政事,有所阙失,若督抚大吏,不修其职,或郡县守令,不得其人。

乾隆谕旨:直省旬月奏报雨雪。

官员奏折

苏州织造李煦奏:六月十八日已得甘露,近复露足……惟山田高壤插莳稍迟者,约有五六分收成。目下米价亦平,粗者七钱上下,细白者九线、一两不等。

开封等八府暨郑许等七州并所属各州县奏:四月十七日巳时起至面时大沛甘霖……臣复委员分路查勘,得雨盈尺,四野沾足,民心大悦……此诚皇上亲赐祈祷,精诚上格之所致也。

直隶总督那苏图奏:各处麦苗……长者五六寸,短才二三寸,保定一带……现在地尚潮润,若月内再得时雨,二麦均可有收,设天时难定,必需豫东二省麦接济。查上年麦收甚歇,所拨二十万石之数,已足敷用,似可照上年之数办理。

——摘编自中国第一历史档案馆《清圣祖实录》《清世宗实录》《清高宗实录》等

(1)分析说明雨泽奏报制度的功能。(2)指出影响雨泽奏报制度运行实效的因素。

材料一 元朝驿道不仅遍布中原地区,而且横贯欧亚,旁及中、西亚的察合台、伊利汗国。一度断绝的中西传统商道及中原北方民族贸易之路借此得以恢复。沿着商道东行的外国商人,来自君士坦丁堡、波兰、奥地利、俄国、威尼斯、热那亚、西亚、中亚等地。从欧洲到中国路途遥远,沿途地理气候条件复杂、险恶,他们能携带大批金银珠宝、药物、毛料等商品来到中国,得益于驿道。驿站的直接或间接帮助,使欧亚国际商队长途贩运活动再度兴盛。《马可波罗行记》《通商指南》《柏朗嘉宾蒙古行记》等对这一时期的中西交往做了大量记录和描述。

——摘编自吴慧主编《中国商业通史》(第三卷)

材料二

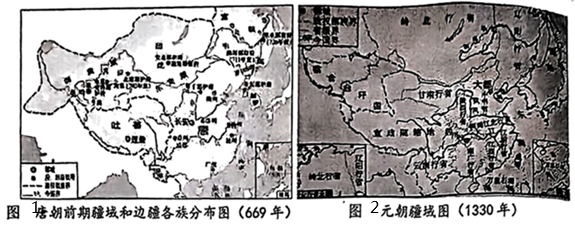

(2)根据材料二并结合所学知识,说明元朝与唐朝相比在边疆治理方面的进步之处。

材料西汉时期州刺史的地位,在两汉之际,多次发生变动。州刺史的地位曾有过提高,从六百石变成真二千石,“成帝绥和元年,以为刺史位下大夫而临二千石,轻重不相准,乃更为州牧,秩真二千石,位次九卿,九卿缺以高第补”;但不久后便有人提出,六百石的刺史监察二千石的郡太守,监察官地位比较低,上进心更大,所以监察的效果更好,如果把刺史的秩级提高到真二千石,其中没有什么远大抱负的普通人,可能不做实事,没有办法发挥监察职能,故西汉“哀帝建平二年,复为刺史”,到东汉建武十八年又“复为刺史”。刺史地位更重要的转变,发生在东汉末年黄巾起义爆发之后。由于州的范围大于郡,为了有效地镇压黄巾起义,需要把地方的实力加以整合,州被重视起来。刘焉的建议是要用重臣任州牧,被皇帝采纳,以中央的九卿去任州牧,使得州牧的地位大大提高。所以《后汉书》说“州任之重,自此而始”。与之相应,以前边地的刺史、太守主兵的制度,也由沿边州郡推广至腹地,以此镇压黄巾起义。这样,制度就发生了实质性的变化,州由监察区变成了一级行政区,郡县二级制变成了州、郡、县三级制,这是中国古代地方制度的一次重要调整。

——摘编自叶炜《中国古代史十四讲》

(1)根据材料概括指出两汉时期刺史地位的演变及原因。(2)根据材料并结合所学知识,简析东汉行政区划制度改革的影响。

材料一 中国到了汉王朝,华夏民族已经在中原大地占据了绝对的优势,成为了古代中国占绝对优势的主体民族。汉王朝时期的华夏民族早已形成了很强的共同体认同感,共享着相同的历史、信仰、语言与文化。中国的汉王朝灭亡只是政权的灭亡,而大一统的中国却一直存在并历久弥新,直到今天中国仍然是一个超大规模的世界大国。

材料二 罗马帝国是一个以罗马为中心的征服体系。这个体系由亚平宁半岛上的以罗马为核心的城邦国家与45个行省共同组成。罗马行省(跟中国元代形成的行省概念完全不同)是罗马在意大利半岛之外所征服和控制的地区。罗马帝国统治下的五千多万人在历史上从来没有形成一个横跨欧亚非的有着民族认同感的国家。罗马帝国虽然对西方文明的影响巨大,但灭亡后再也没有能够复兴,欧洲从此进入小国林立的发展模式。

——上述材料摘编自寒竹《汉王朝与罗马帝国的后世命运为何迥异?》

根据材料和所学知识,指出汉王朝与罗马帝国作为“超大规模共同体”的共同之处。有学者认为,是否形成共同的民族认同感是汉王朝与罗马帝国后世命运差别巨大的根本原因。你是否同意学者观点?结合史实进行论证。

材料一 古人认为“天命靡常”,王朝更替是天命转移的结果,“政之所兴,在顺民心;政之所废,在逆民心”。周武王指责商纣“俾暴虐于百姓,以奸宄于商邑”。唐太宗认为“隋炀帝广造宫室,以肆行幸”,结果“人力不堪,相聚为贼”。明太祖评论汉唐之亡说:“汉亡于外戚、奄寺,唐亡于藩镇、戎狄”。

——摘编自郑任钊《从历史看治乱兴衰周期》

材料二 《共产党宣言》庄严宣告:“过去的一切运动都是少数人的,或者为少数人谋利益的运动。无产阶级的运动是绝大多数人的,为绝大多数人谋利益的独立的运动。”中国共产党成立伊始,就把为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴作为自己的初心使命,并一以贯之体现到党的全部奋斗之中。

——摘自李立峰《把党的伟大自我革命进行到底》

材料三 治乱兴衰历史周期率的典故来自于1945年7月毛泽东和黄炎培的“窑洞对”,其形象地概括了古今中外众多政权最终难以避免垮台的宿命,对我们党来说也是一道难题。面对黄炎培的疑问,毛泽东给出了我们党跳出历史周期率的第一个答案,让人民来监督政府,才不会人亡政息。

——摘编自王高贺《破解治乱兴衰历史周期率难题的新答案》

材料四 中共十九届六中全会审议通过的《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》,将“坚持自我革命”确定为中国共产党百年奋斗的十个历史经验之一。一面依靠人民监督的外在力量,一面依靠内在的反省和纠正的能力与机制。中国共产党人探索出了一条长期执政条件下解决自身问题、跳出历史周期率的成功道路,这是历史上不曾有过的。

——摘自郑任钊《从历史看治乱兴衰周期》

(1)概括材料一中关于王朝兴衰的观点。(2)结合材料二、三、列举中国共产党“让人民来监督政府”的重大举措,并概述其能够做到的主要原因。

(3)依据材料四、简析中国共产党探索出跳出历史周期率成功道路的意义。

材料一 明朝建立后,为处理君臣关系和中央与地方的关系,在中央废丞相,权分六部,使秦朝以来的宰相制度走到了尽头;在地方废行省,设三司,地方势力进一步削弱;明朝还采用八股取士,利用儒家思想来控制士人思想。清朝沿用明制,继续加强君主专制,先后添设南书房、军机处;清朝先后收复台湾、击败噶尔丹、派遣驻藏大臣、进行改土归流,奠定了近代中国疆域版图;清朝继续八股取士,同时还大兴文字狱,加强对思想文化的控制;明清两朝君主不断强化抑商政策,使得小农经济在全国长期占据主导地位。

——摘编自宁欣《中国古代史》

材料二 从15世纪开始,欧洲各国君主在工商业者的支持下与教会、贵族展开错综复杂的斗争中,由此逐渐形成欧洲最早的一批“君主专制国”,君主通过契约或协商的方式令各地贵族臣服,并逐渐把教会变成听命于王权的组织;君主们还建立常备军,加强王权的军事力量,有力保障了对内统治和对外殖民扩张。作为回报,君主还通过议会立法的方式给予曾经支持他们的工商业者予以特殊的政策照顾,比如出口关税的优惠以及对进口产品的限制,这些都得到了城市工商业者的欢迎。这些君主还会不定期召开议会或等级会议向贵族和市民阶层咨询治国理政的政策。17世纪以来,受欧洲风潮影响,很多君主还标榜开明专制,邀请当时社会名流学者来王宫讲学,鼓励兴办综合大学和一些技术学校。

——摘编自王亚平《权力之争:中世纪西欧的君权与教权》

(1)结合材料一和所学知识,概括明清君主专制的特点。

(2)结合材料一、二和所学知识,指出15-17世纪欧洲君主专制不同于明清君主专制之处。

材料一 秦统一中国后,就推行了“书同文、车同轨、行同伦”制度,至此,上至帝号、皇帝活动、王侯官员,下至百姓,都有了统一称谓,各异的文字书写也统一为更加简洁的、能够更好适应庞杂公务的隶书,由此,上下一致的文书话语体系开始形成。隋唐时期,文书制度依托于三省六部制,发展出了相对成熟的制作规程、审核机制和运行流程。无论是“三省”之间的权力分工,还是执论制度、避讳制度、平缺制度、贴黄制度等,都在这一时期得到了进一步规范。《唐六典》中规定:“今册书用简,制书、慰劳制书、发日敕用黄麻纸,敕旨、论事敕及敕牒用黄藤纸,其敕书颁下诸州用绢”“中书舍人掌侍奉进奏,参议表章……既下,则署而行之”“凡文案既成,勾司行朱施讫,皆书其上端,记年、月、日,纳诸库”。任何诸如随意改动、漏发错发、弄虚作假、盗用泄密等行为,皆会依据法典被施以惩戒。

——摘编自周光辉等《从文书行政到文件政治:破解我国规范治理难题的内生机制》

材料二 朱批奏折缴回之举肇始于清康熙朝,制度确立于雍正朝,乾隆朝又有新的补充发展,虽朱批“览”“朕安”一二字者亦需缴回,由此逐步形成了严格的朱批奏折缴回制度,并为以后所承继。清廷最初规定臣僚所存朱批奏折于下次上奏时趁便奏缴,其后改为按年呈缴,清末又改为年终交由军机处汇缴。朱批奏折需连同奏匣、奏夹、封套一并缴回,在京官员赴衙门,在外官员则赴该省督抚处呈缴,休致或降革官员则呈明该省督抚、该旗都统代缴。臣僚所存朱批奏折不得隐匿存留,违者严加惩处。

——摘编自项旋《皇权政治与信息控制——清代朱批奏折缴回制度考论》

(1)根据材料一、概括秦汉至隋唐文书行政的特点。(2)根据材料二并结合所学知识,指出清代奏折制度的变化并分析其变化原因。