材料一 16世纪的经济大变动,为17世纪英国的社会流动提供了动力。又正是17世纪英国的社会流动,为18世纪的工业革命创造了基本的社会条件。

——据成德宁《17世纪英国的社会流动与结构变迁》

材料二 1864年美国政府成立了移民局,通过了《鼓励移民法》。由于美国采取了多种鼓励自由移民的优惠政策,大量移民源源不断地来到美国。据统计,在1850—1940年,大约6000万人离开欧洲,其中约一半去了美国,其余的去了拉美、澳大利亚、加拿大、南非等地区。

——据帕尔默《工业革命——变革世界的引擎》等

材料三 第二次世界大战以后,出现新的国际移民浪潮,在20世纪80年代晚期和90年代早期,移民活动之盛达到前所未有的程度。联合国的数字表明,全球移民总量从1965年的7500万增长到1990年的1.2亿。这一时期,移民的流向发生根本性逆转,主流是发展中国家向发达国家移居。而劳动移民成为移民主体,其中高素质技术人员和管理人员的移民成为突出现象,同时也形成了一支以大量的难民、非法移民以及女性移民为主体的廉价劳动力移民群体。

——据李其荣《经济全球化与国际人口迁移》等

(1)根据材料一并结合所学知识,指出16世纪世界经济大变动的具体表现。分析工业革命对英国社会流动产生的影响。(2)据材料二并结合所学知识,简要分析这一时期欧洲人移民美国的原因,并概述这一时期欧洲移民对世界发展的积极影响。据材料三,概括二战后国际移民新浪潮的特点。

材料一 下面是部分史料中关于唐朝时期汉族人民向边疆地区迁移的记载。

史料一 | 贞观初,唐太宗指出:“自隋季道消,天下沦丧,衣冠之族,疆场之人,或寄命诸戎,或见拘寇手。”。 |

史料二 | 唐高祖武德五年(622年),突厥颉利部抄掠汾(治今山西汾阳市)、潞(治今山西长治市)二州,“取男女五千”。同年,唐朝从高丽索回隋军战俘1万余人,还有大量的战俘因已定居高丽而未返回。 |

史料三 | 开元后,唐军制发生变化,如幽州北榆关(今河北抚宁区东)的戍兵,便“常自耕食,惟衣絮岁给幽州,久之皆有田宅,养子孙,以坚守为己利”。 |

——摘编自葛剑雄主编《中国移民史第三卷:隋唐五代时期》

材料二 拉丁美洲曾是世界上最大的人口移入地之一,也是近代人口流动最为频繁的地区之一,可谓是典型的“种族大熔炉”。15世纪末以来,拉丁美洲出现过四波大规模的国际移民潮。第一波国际移民潮在西班牙、葡萄牙在拉美的殖民扩张时期,移民主体为欧洲大陆的白种人;第二波国际移民潮在16—19世纪初的奴隶贸易时期,移民主体为非洲黑人;第三波国际移民潮在19世纪中后期至20世纪中期的“大移民”时期,移民主体为南欧的自由移民和少部分亚洲移民;第四波为20世纪70年代以来的向外移民时期,出现了“重返欧洲”或“重返亚洲”等“回流”现象。

——摘编自杜娟《拉美外来移民史研究的重要性、方法和路径——兼论亚裔移民研究》

(1)根据材料一,概括唐朝时期汉族人民向边疆地区迁移的主要类型及其相似特征。(2)根据材料二并结合所学知识,简析近代以来拉丁美洲前三波大规模国际移民潮出现的国际背景。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,评析中外历史上大规模移民的文化影响。

材料一 “狗去猪来”这句俗语很快在光复初期的台湾社会流传开来,……试看当时《台湾文化》杂志的说明:“本省人把日本人叫做狗,因为日本人很凶恶的压迫本省人……。本省人起先很尊敬外省人,后来看透了一部分外省人的行为,有点像猪,因为猪是‘不洁不净’、‘光食而不做事’的动物,‘不洁不净’就是贪污……”在许多台湾人看来,狗虽然很凶狠且吵闹,但做条看门狗,还能发挥看家作用,然而猪却“只会吃而不会做事”。相比较而言,一部分台湾人失望之余甚至认为“狗”反而变得可爱起来,并开始怀念起日本人和日本的殖民统治。

——摘自刘凌斌《以台湾政治势力的记忆建构为中心》

材料二 2004年台湾地区领导人陈水扁迫不及待地公布了《普通高级中学历史科课程纲要草案》。这份课纲最大特点在于完全采用了“同心圆史观”……于2006年秋天开始正式实施。

图由“两蒋”主政时期的“中华史观”(将台湾史置于中国史的架构内)到陈水扁时期的“同心圆史观”(同心圆历史课程架构将台湾本土史、中国史、世界史并列)。

——摘自关培凤、万佳《历史教育与国族认同:台湾地区高中历史课纲变迁研究》

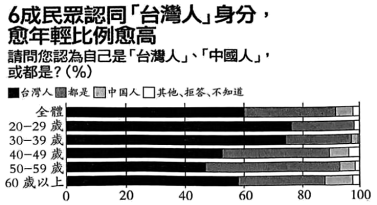

材料三 2018年《海峡导报》报道了台湾地区某杂志对“台湾人国族认同”的民调数据,备受两岸学术界关注。

(1)提取材料一中与历史兴趣小组研究课题相关的信息,并说明相关信息的研究价值。

(2)根据材料并结合所学知识,针对上述研究课题,分别指出材料二和材料三的史料价值及其不足。

(3)根据材料一、二、三并结合所学知识,指出台湾人的国族认同呈现混乱状态的原因,并谈谈你的认识。

材料一 歌谣中的历史土地革命时期,革命歌谣在革命运动中开始扮演重要角色。川陕苏区的《工农永远是主人》《加紧春耕》《戒烟歌》等歌谣巧妙地将党的纲领、路线、方针、政策等内容编入其中。

与此同时,人民群众积极创作革命歌谣唱述新生活,如《插秧曲》中唱到:“一、二、三……绿映映……插得整齐又好看……我们是苏维埃公民,都得参加革命战争”。

抗日战争时期,革命歌谣迅速发展。结合当时的实际武装斗争所创作的《抗战动员歌》《杀敌歌》《收回失地保家乡》等抗战主题歌谣,面向群众和士兵四处传唱,一些革命歌谣还记载着日军的罪恶和中国人民的愤怒。此外,反映陕甘宁边区人民参与民主政治高涨热情的《乡选歌》等歌谣,也深受群众喜爱。

解放战争时期,老百姓创作热情高涨,对传统歌谣的改造日趋成熟。歌谣《停止打内战》《开会讨论来分田》《千年奴隶当了家》等在解放区广为传唱,传递出广大人民群众对革命必胜的信念。

——摘编自邓登瑶《革命歌谣的演进历程、鲜明特征及价值意蕴》

材料二 小邮票大历史邮票不仅是“邮资凭证”,更是人类文明和社会进步的见证。邮票作为“国家名片”,承载更多的“方寸纳天地”的价值,是一个民族特定阶段自身历史具体、生动的写照。

——摘自中国邮政网

(1)根据材料一并结合所学知识,分析新民主主义革命不同时期的历史背景下,革命歌谣体现的时代价值。

(2)根据材料二并结合所学知识,以上述某一个邮票所述史实为中心,另选至少3个角度的邮票,建构它们之间的内在联系。

(3)革命歌谣和纪念邮票是中国共产党和广大人民群众一路走来的时代见证,还可以通过哪些途径进一步了解这一历史时期?

材料 晋阳(太原)——北齐别都,是北方少数民族与中原汉民族融合和文化交流的中心地带。在太原王家峰发掘的北齐武平二年太尉、武安王徐显秀墓,是目前已发现的北朝晚期砖构壁画墓中惟一完好的一座,对了解当时墓室壁画绘制的技法和绘画艺术水平具有重要价值。基中出土了300余平方米彩绘壁画,包括基道两侧的仪仗出行队列,基室四壁的墓主人家居宴饮、出行备马备车场面,以及天象神兽等内容。壁画在艺术创作的技法上深受中原画论影响,壁画中人物的服饰样式、形制多有汉晋之风留存。基花中尤为引人注目的是反映中西文化交流的内容。壁画中有一些高鼻梁、深眼窝的仆吏和带有异域风情的精致福袍,侍女的间色裙以及备马图的马鞍布帛上均可见典型的萨珊波斯风格图案的联珠纹样,基室残存的一枚嵌宝石戒指为西方传入之物。基道两侧点缀着具有浓厚佛教意味的宝相莲花和云气纹饰,蕴涵着基主死后世界的四时顺畅、环境和谐之意。

——摘编自常晓君等《北齐徐显秀基宣壁画中装饰图像跨文化叙事研究》

(1)根据材料并结合所学知识,指出徐显秀蕴室壁画所包含的文明类型并说明依据。

(2)根据材料并结合所学知识,概括徐显秀墓室壁画的史学与艺术价值。

材料一 1756年,伏尔泰发表《风俗论》,将中国列为最古老的民族,并盛赞中国的高度文明与繁盛,得到欧洲启蒙哲人的广泛认同。魁奈则说道: “中国人不区分道德和政治,在他们看来,良好的生活技艺即是良好的统治技术,所以伦理学和政治学合二为一。”雷诺多发现“哲学家在中国比在世界上任何国家都更有权力”,所以中国的政治具有一种“哲学王”色彩……这种“开明专制”可以避免政治的混乱和动荡,使政治制度更加稳定可靠。伏尔泰声称,中国的政府官员只有经过几次严格的考试才能被录用,很难想象有比它更好的政府。经过传教士与启蒙思想家的传播, “以学识孕育政府”成为法国社会的新理念。1791年,法国传统的封建等级制逐渐发展为专家治国的官僚政治。

——摘编自张慧《 “中学西渐”推动近代法国政治变革》

材料二 中世纪以来,特别是自全球史开始以来,东西方力量对比和国际格局的变化说明“西方中心论”其实是缺乏历史支撑的,好像“皇帝的新衣”。如果从更远的世界大历史来看, “西方中心论”更像是一个“新事物”,甚至是偶然现象。以历史事实说话,无异于是对“西方中心论”的釜底抽薪。

——摘编自李兴《世界史“西方中心论”破解与“三大体系”构建初探》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括18世纪法国“中学西渐”的背景。(2)根据材料一、二并结合所学知识,驳斥“西方中心论”。

材料:自汉朝陆海丝绸之路开辟以来,中国的丝及丝织品等就不断通过中亚远销到西方,而西方却没有具有同等比较优势的农工产品与中国进行交换。有人推算,1571—1821年,拉美运抵马尼拉的白银达4亿比索,主要用来购买中国的生丝和丝织品,然后运往拉美出口,由于生产水平的落后、航海技术的欠缺、交通的不发达,古代的国际贸易主要是为皇家贵族服务。从17世纪20年代起,咖啡、茶、糖逐渐成为英国人喜爱的日用食物。英国东印度公司在绝大部分年份中,所购买的茶叶都占其从中国总进口值的一半以上。这些东西从生存角度来看并非必不可少,如非生活水平改善,它们不可能成为一般家庭的必备品。从18世纪20年代到90年代,茶叶占荷兰人进口中国商品总值的70%—80%,有些年份甚至超过85%。从广东十三行出口的最重要的商品也是茶叶,通常一担茶叶(重百斤)的利润为4至5两银子。丝茶贸易地位的互换不能单纯视为中国两个出口货品的消长,内中包含深巨的“历史意义”。哈孟德夫妇指出,丝绸让位给茶叶表明:“在横过大西洋或是绕过好望角行驶的船舶上,所运的货物不是为宫廷或教堂而是为小巷和农户而预定……这一天的到来,标志着世界进入近代体系的一个重要阶段。”

——摘编自郭卫东《丝绸、茶叶、棉花:中国外贸商品的历史性易代》

(1)根据材料并结合所学知识,概括明清时期中国丝绸贸易的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,分析中国外贸商品结构出现丝茶易代的原因。

材料 1892年,日本在华经济调查人员于上海出版日文版《清国通商综览》,该书目录中就有“金融”一词。1898年,康有为《日本变政考》提到“金融机关渐渐通行”。1899年6月,日本人河濑仪太郎在《湖北商务报》编译日文《设立日清银行之要》,文中说:“欲振张日清贸易……不可不具备金融(金融二字犹言流通金银)机关”。该年7月,在日本横滨出版的立宪派《清议报》发表译文《俄国募集铁道公债》,文中提到,“当先查金融市场情形为要云”。1901年,湖北留日学生监督钱恂指出:荷兰银行“以扶育府民事业为目的,故每便于市上之金融(犹上海市俗称银根)。1902年,梁启超在日本撰文指出,美国纽约、芝加哥等大都市“遂为全地球金融(谓金银行情也)之中心点”。从1903年后,“金融”在中国得到越来越广泛的传播。1903年,浙江留日学生无逸在《中国金融之前途》一文中论述了浙江金融实际受上海金融控制,上海金融实际上又为外商银行控制,为了中国金融界的安全,中国应发展自己的金融机关,该文54处使用“金融”。《杭州金融机关组织表》还列出了杭州票号、银号、钱庄的店名及经营内容等情况。

——摘编自孙大权《“金融”一词在中国近代的起源、演变及当代启示》

(1)根据材料并结合所学知识,概括晚清时期“金融”一词在华传播的特点。(2)根据材料并结合所学知识,分析晚清时期“金融”一词在华传播特点形成的原因。

材料一 唐朝初期,丝绸之路贸易主要以陆地交易为主。唐朝中期以后,丝绸之路贸易开始从西北陆路往东南海路延伸进而沟通四海。唐朝与日本、高丽、新罗、东南亚的林邑(越南半岛中部)、西亚大食所属末罗(巴士拉)建立了直接的贸易关系。而沿海众多贸易港口的开辟,更是将唐朝丝绸之路贸易推到了一个新高度,从与周边地区零星交换所需产品,发展到了品类繁多的大宗货物交易。唐代最著名的海外贸易通道当属“广州通海夷道”,这一通道推动广州成为当时的国际大都市,吸引了阿拉伯等地商人来此经商甚至定居。

——摘编自龚金镭《唐代海上“丝路”贸易演化与边贸制度的发展》

材料二 为了适应对外贸易的发展,唐朝政府设置了掌管海上对外贸易的机构“市舶司”,“掌蕃货、海舶、征榷、贸易、之事,以来远人,通远物”。唐代的全国造船业主要集中在南方十二州,仅在扬州就有十个造船场。唐大历、贞元年间(766-805年),有载重量超过万石、名谓“苍舶”的海船出现。

——摘编自唐任伍《论隋唐对外贸易的发展》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括唐代丝绸之路贸易繁荣的表现。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简析唐代丝绸之路贸易繁荣的原因及影响。

材料一 恰克图地理位置十分优越,距多伦、张家口等地也较近,于是恰克图成为清中后期中俄经济贸易往来的最重要枢纽。18世纪中叶,由于沙俄威胁边疆,故清朝采取罢市的方式使其被迫与清廷谈判订立条约。沙俄在东西伯利亚地区兴建了许多呢绒厂、制革厂和羊毛加工厂,恰克图边市贸易还为俄国国库填充了巨额税收。经营着“万里茶道”的晋商为及时运送茶叶等货物,不断扩充商路上的船行、车帮、驼队等运输组织。张家口在明朝时只是一个小边堡,到清朝却成为华商从事边市贸易输出输入货物的重要基地。中俄《天津条约》签订后,俄国获得了许多在华贸易的特权,特别是1903年东清铁路的全线通车,使贸易的重点转移至黑龙江地区和铁路沿线,致使商品赴欧洲的运输时限大为缩短。至此恰克图市场丧失了中俄贸易的中心地位,并逐步走向衰落。

——摘编自史军伟《试论清代中俄恰克图边市贸易》

材料二 近代以来,徽州茶叶和福建茶叶都面临着严峻挑战。徽商具有“贾而好儒”的特征,在商业活动中往往是重义轻利,南宋大儒朱熹曾在福建生活讲学多年,其思想对福建商人也产生了一定的影响。在近代徽州茶商和福建茶商的经营活动中,家族传承的经营模式屡见不鲜。明清时期,广州地区的外销茶贸易几乎为福建茶商和徽州茶商所垄断。五口通商以后,徽州和福建地区茶叶出口贸易迅速发展。徽州茶商往往在本地进行茶叶的收购和加工活动,依靠长江和京杭运河两大水系,然后运往上海或广州进而销售到国外,销售的产品多为精装绿茶。而福建茶种类丰富,以红茶、绿茶和砖茶为主,就地销售给山西茶商,再由他们北运至恰克图等地销售,产茶地与贸易地之间的距离遥远,给茶叶的外销造成了极大不便,尤其“自粤逆窜扰两楚,金陵道梗,商贩不行,佣工失业。”

——摘编自楚子轩《近代福建茶商与徽州茶商比较研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括清代中俄恰克图贸易的历史地位,并分析其衰落的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,归纳福建茶商与徽州茶商的相同点。综合上述材料,谈谈中国对外贸易给你带来的启示。