1 . 唐朝租庸调制规定男子除租、调外,还可以纳绢或布代役;两税法规定每户按人丁和资产缴纳户税,按田亩缴纳地税。这反映出

| A.农民生产时间得到保证 | B.政府不再抑制土地兼并 |

| C.传统小农经济出现了突破性发展 | D.国家对农民的人身控制有所松弛 |

您最近一年使用:0次

2021-04-21更新

|

623次组卷

|

14卷引用:山东省滨州高新高级中学2022-2023学年高一10月月考历史试题

山东省滨州高新高级中学2022-2023学年高一10月月考历史试题福建省泉州市南安市柳城中学2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题2021-2022学年高一中外历史纲要上册课后培优练(统编版)-第7课隋唐制度的变化与创新【必刷题】2021-2022学年高一历史同步练习(中外历史纲要上)-第7课隋唐制度的变化与创新(已下线)【对点变式题】2021-2022学年高一历史上学期期中期末必考题精准练(统编版)-必考点05隋唐统一多民族封建国家的发展高中历史纲要上新课同步-第7课课时作业辽宁省辽东南协作校2023-2024学年高一12月月考历史试题2021-2022学年高二历史上学期点对点专项训练(选择性必修一)-第16课中国赋税制度的演变2021-2022学年高二历史链接教材精准变式练(选择性必修1)-第16课中国赋税制度的演变【单元测试】2021-2022学年高二历史尖子生选拔卷(选择性必修1)-第五单元货币与赋税制度(选拔卷)山东智书·高中历史(选必1)章末检测卷(五)货币与赋税制度湖南省常德市汉寿县第一中学2023-2024学年高二上学期期中考试历史试题四川省泸县第五中学2023-2024学年高二上学期期末历史试题甘肃省靖远县第一中学2023-2024学年高二上学期期末历史试题

2 . 与北魏均田制相配套的赋税制度,主要是

| A.赋役制 | B.租调制 | C.租庸调制 | D.两税法 |

您最近一年使用:0次

3 . 北魏至唐初,政府都出台颁授土地给成年人的相关法令。这些做法的目的最可能是

| A.扩大国家赋税来源 | B.实现儒家社会理想 |

| C.应对地方藩镇割据 | D.促进农耕技术改良 |

您最近一年使用:0次

2021-02-23更新

|

306次组卷

|

16卷引用:山东省烟台第二中学2021-2022学年高一10月月考历史试题

山东省烟台第二中学2021-2022学年高一10月月考历史试题广东省汕头市潮阳区2020-2021学年高一上学期期末考试历史试题福建省龙岩市武平县第一中学2021-2022学年高一上学期第一次月考历史试题黑龙江省大庆实验中学2021-2022学年高一10月月考历史试题黑龙江省鹤岗市第一中学2021-2022学年高一上学期第一次月考历史试题河北省保定市曲阳县第一高级中学2020-2021学年高一上学期期末考试历史试题甘肃省金昌市永昌县第一高级中学2021-2022学年高一上学期期末考试历史试题广东省广州市华南师大附中2021-2022学年高一上学期期末考试历史试题江苏省徐州市王杰中学2021-2022学年高一10月阶段测试历史试题黑龙江省佳木斯市第一中学2021-2022学年高一下学期开学考试历史试题 广东省茂名化州市第一中学2021-2022学年高一上学期月考(2)历史试题陕西省延安市黄陵县中学2021-2022学年高一下学期期中考试历史试题广东省广州市真光中学2022-2023学年高一上学期期末考试历史试题广东省广州市第五中学2022-2023学年高一上学期线上期末模拟历史试题高中历史纲要上新课同步-第7课课时作业江苏省徐州市沛县2021-2022学年高二上学期第一次学情调研历史试题(必修)

4 . 780年,宰相杨炎奏请唐德宗实行赋税制度改革,收税“唯以资产为宗,不以丁身为本”,古代赋税制度逐渐由“舍地税人”朝“舍人税地”方向发展。这一趋势

| A.促进农产品商品化 | B.保证农民生产时间 |

| C.放松人身依附关系 | D.消除阶级对立关系 |

您最近一年使用:0次

2021-02-07更新

|

222次组卷

|

22卷引用:山东省烟台第二中学2021-2022学年高一10月月考历史试题

山东省烟台第二中学2021-2022学年高一10月月考历史试题山东省济宁市兖州区2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题广东省中山市2020-2021学年高一上学期期末考试历史试题云南省玉溪市峨山县第一中学2020-2021学年高一3月月考历史试题福建省泉州市厦门外国语学校石狮分校2021-2022学年高一上学期第一次月考历史试题重庆市璧山中学校2021-2022学年高一上学期期中考试历史试题黑龙江省大庆铁人中学2021-2022学年高一上学期期末考试历史试题福建省晋江市第一中学2021-2022学年高一上学期第一次月考历史试题云南省昭通市永善、绥江县2021-2022学年高一12月月考历史试题福建省厦门外国语学校石狮分校2021-2022学年高一上学期期中历史试题云南省玉溪第一中学2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题湖南省益阳市安化县江英高级中学2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题四川省内江市隆昌市第七中学2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题辽宁省鞍山市普通高中2022-2023学年高一上学期期末考试历史试题福建省泉州市第九中学2021-2022学年高一上学期期中考试历史试题江苏省连云港市东海县石榴高级中学2021-2022学年高一上学期第一次月考历史试题江苏省南通市海安市实验中学2023-2024学年高一9月月考历史试题广东省江门市开平市忠源纪念中学2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题湖北省荆州市荆州中学2023-2024学年高一10月月考历史试题福建省福州市八县(市)协作校2023-2024学年高一上学期期中历史试题辽宁省普通高中2023-2024学年高一下学期春季开学考试历史试题黑龙江省哈尔滨市第九中学2021-2022学年高二上学期期中考试历史(文)试题

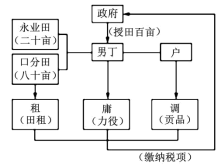

5 . 如图是中国古代某一时期实行的赋税制度示意图。这一制度

| A.以财产作为征税的主要标准 | B.增加了北宋政府的财政收入 |

| C.有效抑制了土地买卖和兼并 | D.有利于保障农民的生产时间 |

您最近一年使用:0次

2021-02-02更新

|

157次组卷

|

7卷引用:山东省济南市莱芜第一中学2021-2022学年高一10月月考历史试题

6 . 赋税是国家宏观管理经济的重要手段,是统治者为维护国家机器运转而采取的重要措施。阅读材料,回答问题。

(1)根据材料一并结合所学知识,指出唐代赋税制度的变化,并分析其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析清代赋税制度的变化及其历史意义。

材料一 唐初赋敛之法日租庸调玄宗之末,版籍浸坏,多非其实。及至德兵起,所在赋敛,迫趣取办,无复常准。赋敛之司增数而莫相统摄,各随意增科,自立色目,新故相仍,不知纪极。民富者丁多,率为官为僧以免课役,而贫者丁多无所伏匿,故上户优而下户劳。吏因缘蚕食,旬输月送,不胜困弊,率皆逃徙为浮户,其土著百无四五。至是,炎建议做两税法。

——《资治通鉴》卷226

(1)根据材料一并结合所学知识,指出唐代赋税制度的变化,并分析其原因。

材料二 康熙后期,清政府将百姓赋税中以人丁为单位征收的“丁银”数额固定下来,号称“滋生人丁,永不加赋”。雍正时又将其分摊入田赋一并征收,称为“摊丁入亩”。

——部编教材《中外历史纲要》(上)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析清代赋税制度的变化及其历史意义。

您最近一年使用:0次

2021-02-01更新

|

148次组卷

|

2卷引用:山东省临沂市2020-2021学年高一上学期期末监测历史试题

7 . 欧阳修在评论唐朝赋税制度时说:“租庸调之法,以人丁为本。自开元以后,天下户籍久不更造,丁中转死,田亩卖易,贫富升降不实,租庸调之法坏而两税行。”该评论

| A.分析了两税法实施的主要原因 | B.指责租庸调导致社会贫富分化 |

| C.认为租庸调制增加了百姓负担 | D.主要强调了两税法的征税标准 |

您最近一年使用:0次

2021-02-01更新

|

299次组卷

|

2卷引用:山东省青岛市2020-2021学年高一上学期期末(选科测试)考试历史试题

8 . 《清史稿·食货志》记载:“令各省将丁口之赋摊入地亩,输纳征解,丁随地起。”这一政策

| A.放松了国家对人身的控制 | B.加强了中央对地方的管理 |

| C.解决了人多与地少的矛盾 | D.减轻了地主对农民的剥削 |

您最近一年使用:0次

2021-01-29更新

|

327次组卷

|

4卷引用:山东省滨州市2020-2021学年高一上学期期末考试历史试题

山东省滨州市2020-2021学年高一上学期期末考试历史试题(已下线)第10练明清时期的经济与文化-2023年高考历史一轮复习小题多维练(新高考专用)天津市东丽区2021-2022学年高二上学期期末考试历史试题山东智书·高中历史(选必1)章末检测卷(五)货币与赋税制度

9 . 历史上的某次土地制度改革,其目的不是改变土地私有制,也没有实际地改变当时私有土地的占有状况,但它把公有土地平均分配给耕种者,然后要求土地使用者向国家承担同等数额的租赋。这次改革

| A.阻断了土地兼并 | B.促进了人口流动 |

| C.稳定了社会秩序 | D.消除了社会矛盾 |

您最近一年使用:0次

2021-01-28更新

|

343次组卷

|

5卷引用:山东省潍坊市2020-2021学年高一上学期期末统考历史试题

10 . “两税之立,惟以资产为宗,不以丁身为本,资产少者则其税少,资产多者则其税多。”此赋税制度的实施

| A.推动了租庸调制继续实行 | B.保证了国家的财政收入 |

| C.加重了对农民的人身控制 | D.杜绝了土地兼并的问题 |

您最近一年使用:0次

2021-01-26更新

|

373次组卷

|

20卷引用:山东省枣庄市薛城区2021-2022学年高一上学期期中考试历史试题

山东省枣庄市薛城区2021-2022学年高一上学期期中考试历史试题北京市西城区2020-2021学年高一上学期期末考试历史试题黑龙江省大庆市肇州中学2021-2022学年高一上学期第一次月考历史试题广东省揭阳市普宁市华侨中学2021-2022学年高一上学期期中考试历史试题广东省江门市开平市2021-2022学年高一上学期第二次月考历史试题北京市第四十三中学2021-2022学年高一12月月考历史试题江苏省徐州市树恩中学2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题新疆阿勒泰地区2021-2022学年高一上学期期末历史试题福建省晋江市第一中学2021-2022学年高一上学期第一次月考历史试题河南省开封市2021-2022学年高一上学期期末历史试题重庆市第七中学校2021-2022学年高一上学期第四学月检测历史试题江西省丰城市第九中学2021-2022学年高一(日新班)上学期第二次月考历史试题浙江省台州市八校联盟2022-2023学年高一上学期期中联考历史试题广东省佛山市顺德市李兆基中学2021-2022学年高一上学期期中考试历史试题北京市顺义牛栏山第一中学2021-2022学年高一10月月考历史试题新疆乌鲁木齐市第130中学2022-2023学年高一上学期第二次月考历史试题云南省大理州民族中学2023-2024学年高一10月月考历史试题云南省西双版纳州景洪市曲靖一中景洪学校2023-2024学年高一10月月考历史试题从隋唐盛世到五代十国及隋唐制度的变化与创新-纲要上-素养测评广东省梅州市五华县高级中学2023届高三上学期第一次月考历史试题