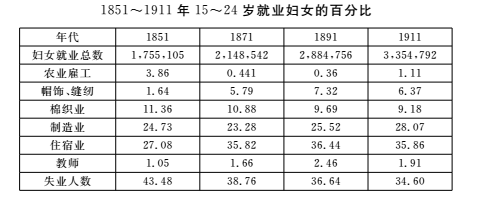

| A.兰开夏郡的男女比例严重失调 | B.工业革命造成了劳动力匮竭 |

| C.工业革命提高了妇女政治地位 | D.机器生产推动妇女身份改变 |

| A.妇女在家庭中地位得到提升 | B.工业化增加了女性就业机会 |

| C.资本主义贫富差距逐渐缩小 | D.妇女知识水平得到普遍提高 |

材料一 公元1735年,法国人杜赫德的著作中既介绍了中国古老文化和悠久历史,也流露出对中国停滞不前的历史忧患。西方的很多学者则毫不客气地举起了批判的大旗,乌托邦的构想和天朝大国的梦幻悄无声息地衰落下去,虽然不至于销声匿迹,但声势早已大不如前。

--摘编自李娅菲《“中国形象”的历史与变更探析》

材料二 1869年9月在《哈泼斯周报》上刊载的一幅版画作品中,画家将美国描绘成慈爱温柔的哥伦比亚女神,而她怀中的中国婴儿却是面容可憎的怪物。(如图)

材料三 一战后,梁启超游历欧洲和几位德国名人闲谈,梁说起孔子的“四海之内皆兄弟”,“不患寡而患不均”,以及墨子的“兼爱”、“寝兵”等,这几位名人听后都跳起来,埋怨中国人“家里有这些宝贝却藏起来不分给”他们。梁启超“后来到处听惯了,才知道他们许多先觉之士,着实怀抱无限忧危,总觉得他们那些物质文明,是制造社会险象的种子,倒不如中国还有办法,这就是欧洲多数人心理的一斑了”。

--摘编自郑大华《第一次世界大战对战后(1918-1927)中国思想文化的影响》

(1)根据材料一、二,并结合所学知识,指出中国形象在西方人眼中有何变化?并分析产生变化的原因。

(2)根据材料三,并结合所学知识,分析部分西方人在“无限忧危”什么?这种“无限忧危”可能对中国知识界造成怎样的影响?

(3)结合现实谈谈你对西方人塑造中国形象特点的认识。

材料一 “国朝士女服饰,皆有定制。洪武时律令严明,人遵划一之法。代变风移,人皆志于尊崇富侈,不复知有明禁,群相蹈之……今男子服锦绮,女子饰金珠,是皆僭拟无涯,逾国家之禁者也。……望其服,而知贵贱;睹其用,而明等威。今之世风,侈靡极矣”

——(明)张翰《松窗梦语》

材料二 一位研究新消费主义的学者断定:“新消费主义使得各阶层开始购买它们从前从未有机会购买的、甚至比以前更大范围的商品。……社会模仿的巧妙使用使本来只买‘体面商品’的人购买‘奢侈品’,使本来只买‘必需品’的人购买‘体面商品’……事实上,时尚及其利用者提高了人们‘金钱准则’的水平。”大众消费主义正是以这种方式出现在18世纪的英国的,它已变成全球20世纪的社会标志。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

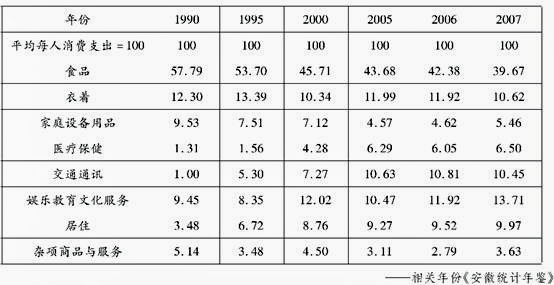

材料三 某省城镇居民消费结构数据(按百分比%)

——相关年份《安徽统计年鉴》

请回答:

(1)概括材料一体现出的消费观念。并指出这一消费观念反映的社会现象。

(2)结合材料二和所学知识,简要分析19世纪末至20世纪上半期西方消费观念形成的原因。

(3)根据材料三,概括这一时期某省城镇居民消费观念的变化。并结合所学知识分析变化的原因。

(4)综上所述,你认为影响不同时代消费观念的因素主要有哪些?

材料 新中国成立60多年来我国社会核心价值观教育经历了不同的历史时期。

1949-1956年间的核心价值观,既具有新民主主义的因素,又具有社会主义的因素,并随着社会的发展,社会主义因素逐渐增长。这一时期的核心价值观教育强调发展生产,提高国力,改善民生,突出唯物主义和马克思列宁主义。

1956-1966年间的核心价值观——爱国主义、集体主义、社会主义和为人民服务。铁人精神、鞍钢精神、雷锋精神、焦裕禄精神等时代精神反映了这一时期核心价值观的魅力。该时期的核心价值观教育充分发挥榜样示范性作用,注重用文艺作品进行宣传与普及。

1978-1992年间,逐渐形成了以“共同富裕、民主法制、精神文明、人的全面发展”为核心的价值观,从而使社会核心价值观回归社会主义的正常轨道。这一时期的核心价值观教育,主要是以精神文明创建活动为载体,开展爱国主义教育、“五讲四美”、反对资产阶级自由化等教育活动。

1992年党的十四大之后,随着改革开放日益进入“深水区”,意识形态领域的矛盾渐趋复杂,党和国家对原有的社会价值观不断进行重新整合和创新发展;直至党的十八大,最终形成了今天的社会主义核心价值观。这一时期的核心价值观教育,采用了多样化、综合化、现代化的教育方式,如主题教育、体验式教育、社会实践教育、现代媒体平台运用等方式。

——摘编自韦冬雪、陈元明:《新中国成立以来我国社会核心价值观教育变迁探要》

根据以上材料并结合所学知识,围绕“时代变迁与社会核心价值观教育变化”进行探究,自行拟定一个论题,并作简要阐述。(要求:论题明确,观点正确,任选两个时期的史实加以阐述,做到史实准确,史论结合。)

材料一 明末清初理学家张履祥在《训子语》中说:“士为四民之首,从师受学,便有上达之路”,“治生以稼穡为先,含稼穑无可为生者。”“商贾近利,易坏心术;工技役于人,近贱。”

材料二 英国经济学家托马斯孟(1571—1641年)认为一个“国家可以致富”,“只有靠着商人们所掌握的秘诀才行的。”因此,我们应该把商人“列为这样一种受人尊重的地位;因为商人肩负与其他各圆往来的商务而被称为国家财产的管理者,实在是受之无愧的。

——《英国得自对外贸易的财富》

(1)材料一和材料二所反映的择业观有什么不同?结合材料一、二和所学知识,分析16—17世纪中国与英国形成不同择业观的原因。

材料三 1952年出版的苏联小说《茹尔宾一家》是一部描写工人生活的优秀作品。该作品以近乎理想化的正面人物形象来表达工人阶级的劳动、生活、道德和优秀传统,成功地塑造了“新世界的主人”的艺术形象。作品中有一情节:主人公茹尔宾全家庆祝孙子的诞生,他们为一个新工人的诞生而骄傲。

材料四 2005年,上海市质量协会用户评价中心发布了《上海市中小学生成长质量公益调查》的报告。通过对义务教育阶段的上海学生家长进行拦截调查,共搜集总样本数为1324份。在回答“今后希望孩子做什么”的单项选择题时,30.9%的家长选择公务员,仅有1.1%的家长希望孩子成为工人。人才就业意向根据频率高低依次为政府机关、事业单位、垄断性企业、金融保险等。

(2)材料三和材料四对工人这一职业的认识有何不同?这两则材料对于探究工人社会地位的变迁分别有何局限?

(3)综合上述材料分析影响择业观变化的因素有哪些?

材料 地理与历史,最有紧切之关系,是读史者所最当留意也。高原适于牧业,平原适于农业,海滨河渠于商业。寒带之民,擅长战争,温带之民,能生文明,儿此皆地理历史之公例也。我中国之版图,包有温寒热之三带:有绝高之山,有绝长之河,有绝广之平原,有绝多之海岸,有绝大之沙漠,宜于耕,宜于牧,宜于虞(经营山泽),宜于渔,宜于工,宜于商。几地理上之要件与特质,我中国无不有之。故按察中国地理,而观其历史上之变化,实最有兴味之事也。中国何以能占世界文明五祖之一,则以黄河扬子江之二大川横于温带,灌于平缘故也。中国文明何以不能与亚细亚之文明、印度之文明相合集而成一繁质之文明,则以西北之阿尔泰山、西南之喜马拉耶山为之大障也。何以数千年常有南北分峙之姿势,则长江为之天堑。……故地理与人民二者常相待,然后文明以起,历史以成,若二者相离,则无文明,无历史,其相关之要,知肉体与灵魂相待以成人也。

——梁启超《中国史叙论》

评析材料中的观点(任意一点或整体),得出结论。(要求:持论有据,论证充分,表达清楚)

材料一 19世纪之前,不仅中国士人自认中国为世界文化中心,就是十七、八世纪来华的天主教耶稣会传教士在欧洲造成的印象,也认可中国人是“世界上最文明的民族”。但科技革命和工业革命带来的发展使西人的自信心与日俱增,故19世纪来华之新教传教士对中国文化的看法就远没有耶稣会传教士那样高。在19世纪30年代,他们尚认为中国文化典籍至少在量上不仅超过任何非开化民族,而且超过希腊和罗马。到19世纪50年代,他们只承认中国文化优于周边国家许多,却已远逊于任何基督教国家了。到了19世纪80年代,他们认识到,军事胜利本身不能带来完全的征服,中国口岸的开放并不一定意味着中国人思想观念的开放。

——摘编自罗志田《权势转移——近代中国思想、社会与学术》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括外国对中国态度的变化并分析变化的原因?

材料二 我们对自己的文化经历了一个从自我陶醉到全盘否定的过程,时至今日,越来越多先觉的中国人开始从这种仓促的选择中挣脱出来,重新审视自己的文化。而近一个世纪的西学东渐,也使得中国人对西方思想有了一个相对理性的认识。在接受西方先进文化的同时重新认识并有选择的复兴和创新传统文化,无疑将是中国未来文化发展方式的一种有益尝试。

——赵国瑞《儒西释道:中国未来的文化整合》

(2)材料二提供了关于传统文化的一些看法。结合所学知识,对其中一个看法进行概述和评价。

材料一 隋朝实现全国统一后,为了巩固政权,急需一条联结中原京都并伸向南北两端的运输通道。608年建成了北起涿郡途经汴梁南达杭州长达2500多公里的大运河。据专家考证,隋炀帝在开挖通济渠和永济渠时征召的劳力达200~300万人,占这一地区总人口的1/4~1/3。京杭运河从诞生之日起,就一直处于中央政权的直接控制之下。不但管理运河的官员是由中央直接任命,日常的维护和管理是由官兵负责,连运输船舶也是准军事编制。隋炀帝下江南,不仅反映了隋炀帝的腐化享乐,更重要的是在南部疆域充分显示了中央政权的力量。我国的政治重心长期位于中原地带,这一地区由于连年战乱,无法就近满足朝廷和京都的需求。“百司庶府之繁,卫士编民之众,无不仰给江南”,形成国家政治中心和经济中心相脱离的局面。“军国大事,漕运唯先”,运河成为朝廷的生命线和政权巩固的基石。

——摘编自何为刚《略论京杭大运河的过去和未来》

材料二 美国建国初期,开辟一条联结东西两地的交通干线成为时人的共识。纽约州于1792年成立西部内陆航运开发公司。1807年,纽约州面粉商人杰西﹒霍利最早撰文提出开凿一条联结哈德逊河与伊利湖的人工水道。在热心人士的推动下,经州议会批准,运河委员会成立。由于得不到联邦政府的资助,纽约州政府决定独自开凿运河。1817年,纽约州议会正式立法批准伊利运河工程动工。1825年,伊利运河正式通航。这条584千米的运河,使美国国内形成了沟通东部、南部和西部的“三角贸易”体系。由此导致国产货物的区际贸易量在1839年超过了对外出口量,国内市场出现根本性变化。

——摘编自吕畅《美国伊利运河的开凿及其影响研究》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括隋朝大运河与美国伊利运河开凿的不同特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明造成隋朝大运河与美国伊利运河不同特点的社会背景及两者的共同历史价值。

史学界认为,15~18世纪是世界历史的转型时期。这一时期欧洲历史发生了重大转折,……而同一时期,中国社会虽也有发展,但与欧洲相比传统观念变化不大。

问题:

(1)概述欧洲历史在15~18世纪发生的巨大变化。

(2)同一时期,中国处于哪一历史阶段?请你从中国角度概括分析这一时期中国变化较小的原因。