1 . 国家制度-社会变革-人才培养

材料一在西方文明发源地的古希腊地区,由于地理环境的差异性,以及基于这种差异性的物产种类的多样性,使从事不同生产经营的各原始部落之间,很早就发展起频繁的商品交换。商品经济的充分发展又促进了社会分化,并最终迅速地“炸毁”了血缘纽带。奴隶制国家产生,采取以契约性的互补关系为纽带的古典民主政治制度,作为综合多种利益与整合政治秩序的制度手段。

东方国家的社会并没有古希腊意义上的那种发达的商品经济。因此,社会内部广泛存在的血缘纽带也并没有被商品经济所“炸毁”。但是整个社会的公共功能,包括社会成员的赈灾、水利、管理、安全、自卫的需要是如此迫切,这就使旨在实现这些公共功能的公共组织,即东方专制主义的国家,在商品经济炸毁血缘纽带之前就提前出现了。

——王旭东《先秦史研究》

(1)结合材料和所学,分析作者认为古希腊与古代东方国家政治制度的不同及其形成原因。

材料二17-18世纪,英国以金银货币为财富,国家敛积财富并干预经济活动。政府逐渐取消地方关税,统一国内市场,规范交易行为。英国经济立法多达250个,几乎所有工商业领域都受制于非常细致的立法,以控制各行业的“自我管制”。政府降低工资以减少成本和增加出口竞争力。

18世纪末期,英国政府认为不应做也不应试图做任何事,应遵循自然秩序、市场自动调节,反对国家干预。18世纪末期,英国妨碍经济发展的旧政策法规逐渐消除。19世纪末到20世纪30年代初,英国社会经济进入不稳定时期,市场失灵和社会问题突出,急需解决。

20世纪30年代,英国政府依托市场经济基础进行国家调控,以政策手段保证国民经济稳定增长。英国政府对金融、财政、产业和税收、价格和工资等方面进行指导。以福利手段对国民收入实行再分配,扩大政府开支。1932年,英国政府宣布放弃自由贸易,实行进口税,建立帝国特惠制,保护市场。

——苏振芳《英国经济与社会发展概况》

(2)依据材料,概括17世纪以来,英国社会经济政策的变化。结合材料和所学,说明其变化的历史背景。

材料三近代以前,我国传统的人才观认为:人才是具有“明人伦”的品格和“修齐治平”之能的德才兼备之才。人才与统治能力、人才与治才几乎成为同义语,其最高境界是达到内圣外王、全能全知的通才、贤才。

19世纪后期,王韬认为:必须要培养多类型、多层次的有“一技之长,一材之擅”的专门人才。这些专门人才是具有各种专门知识技能的企业家、军人、科学家等各行各业人员。清政府宣称:凡游学他国得有长技者,可直接被聘请为书院的专科教师。

20世纪初,孙中山提出:教育的目的是培养“拔去奴隶之根性”的新式国民。20世纪20年代,蔡元培提出:新公民是拥有健全之人格的公民,乃是既有高度的政治觉悟和爱国意识的共和国国民,又有健壮的体魄、近代科学知识、良好的修养、高尚的情操和健康的心理素质的“完全之人物”。北洋政府的《壬戌学制》中强调重视学生的职业训练;课程和教材内容侧重实用;实行选科制和分科教育,兼顾学生升学和就业两种准备。

——李宜江《我国近代人才观的变迁》

(3)结合材料和所学,对我国“人才观”的演变历程进行解读。

要求:提取信息充分;解释和分析逻辑清晰;总结和归纳准确、完整。

| A.主张土地国有,平均地权,堪比列宁 |

| B.实现"驱除鞑虏,恢复中华",堪比朱元璋 |

| C.创立共和政体,功成身退,堪比华盛顿 |

| D.摆脱外族统治,实现民族独立,堪比华盛顿 |

| A.国家的考试制度从此稳定 |

| B.考试的公平公正得以体现 |

| C.国家的人才短缺得以解决 |

| D.高考的年龄结构得以优化 |

| A.侵略军这一行为的依据是《辛丑条约》 |

| B.表明了清政府意图逐步收回国家主权 |

| C.中国的半殖民地化程度加深 |

| D.说明清政府已失去对地方政府的控制 |

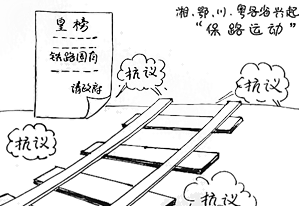

| A.政治运动加速了清王朝统治的崩溃 |

| B.清政府被迫放弃铁路国有政策 |

| C.武昌起义后民众爱国热情日益高涨 |

| D.民国初年铁路建设的步伐加快 |

| A.历史事件的争论越是争论越无法解决 |

| B.历史争论的解决离不开考古的新发现 |

| C.合理的历史存疑有助于新史料的发现 |

| D.价值判断导致史实出现倾向性的选择 |

7 . 法治是人类政治文明的重要表现。

材料一从《法经》到《大清律》,中国封建法典具有明晰的因革关系,长期以来自成体系,独具特色,素有中华法系之称。中国古代“法自君出”,君主始终掌握国家的最高立法权,一切法典、法规皆以君主名义颁行,皇帝的诏书往往成为法律。中国古代法律,强调遵行礼教,强调纲纪伦常,礼的许多内容被直接写进法律。同样的行为不一定同罪,同样的罪名不一定同样处刑,行为人的等级身份和血缘关系成为定罪量刑的必要前提。皇帝掌握国家最高司法权。中央设司法机构,辅佐皇帝的重臣可以过问司法,但是司法长官不能过问行政。地方的行政官吏兼任司法审判。

——叶孝信《中国法制史》

(1)结合材料和所学,概括中国古代法律制度的特点,分析其形成的原因。

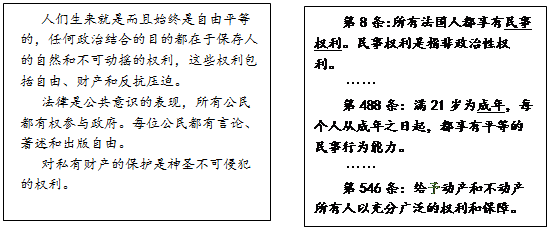

材料二《人权宣言》节选《拿破仑法典》节选

(2)结合材料和所学,指出《人权宣言》与《拿破仑法典》两部法律文件内容的异同。

材料三梁启超认为:“以今日之中国视泰西,中国固为野蛮也。其重要原因之一就在于西方各国重视法治,能做到以法治国,所以西方各国日益强盛。而晚清统治,长期以来以守旧为荣,以变法为戒。久而久之,严重阻碍了社会的进步与国家的富强,形成国势日衰的局面。立宪法为一切法度的根源……国会是确立法治国家的基础……行司法独立为立宪政治之根本。”

孙中山认为:“宪法者,国家之构成法,亦即人民权利之保障书也。宪法是立国的基础,国家强弱之点尽在宪法。有了良好的宪法,才能建立一个真正的共和国。政治上的宪法,就是支配人事的机器……我们现在来讲民治,就是要把机器给予人民。”

李大钊认为:“现在的法律是阶级的法律,在法律的下面有经济的构造作它一切的基础。经济组织一有变动它就跟着变动。照法律而言,必须将旧的经济生活与秩序,废止之,扫除之,如私有权。另规定一种新的经济生活与秩序,将资本财产法、私有法改为公有法之一种制度。”

——贾孔会《中国近代法律思想与法制革新》

(3)结合所学,从社会发展与法律思想变迁的角度对材料进行解读。

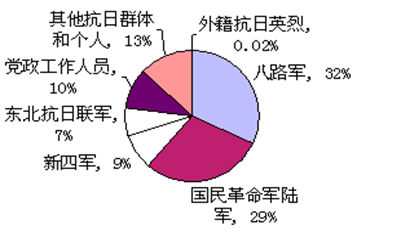

| A.十四年抗战中华民族付出了巨大的牺牲 |

| B.全民族抗战是抗战胜利的根本保证 |

| C.八路军在抗日战争中发挥了中流砥柱的作用 |

| D.中国抗战是世界反法西斯战争的重要组成部分 |

邮驿是我国古代官方的通信组织。秦统一后,以咸阳为中心,在全国“决通川防,修筑驰道”,四通八达的驰道贯通全国各地,开辟了全国性的交通网络。秦在驰道上组建邮亭,,通过各条交通主干线,向各省会(原六国国都)辐射,形成中央一级的邮驿网络,再由各中心城市向附近所辖的地区辐射,形成了全国性的通信网络。

(1)结合所学,分析以上图文材料所反映的历史现象及秦这样做的目的。

欧洲邮政大事记

| 时间 | 历史资料 |

| 11世纪前 | 欧洲的邮驿(专人送信)只供政府专用,民间通信是靠别人捎带或专人递送。 |

| 11-15世纪 | 新兴城市、商业和文化的发展,促使城市、教会、大学等地方开始建立各自独立的邮递系统,这是欧洲私营邮递的开始。 |

| 17世纪中期 | 英国、法国等国规定了邮政由国家专营。实行预收信件资费、加盖收寄和投递时间的戳记、集中投递等办法,已同近代邮政相似。 |

| 19世纪中期 | 英国进行邮政改革,由国家专营信函业务;国家发行邮票作为邮资的凭证,统一邮资制。这种新的邮政制度很快被其他国家采用。 |

要求:提取信息充分;解释和分析逻辑清晰;总结和归纳准确、完整。

1897年,大清邮政开办,以海关的管理区域为依据设立邮区,由外国人掌管的中国海关控制。

1912年,中华民国成立,大清邮政更名为中华民国邮政,到新中国建立之前,统称为中华邮政。中华邮政按省设立邮区,颁布了邮政法,并加入了万国邮政联盟,参与国际邮政事务。

新中国成立后,成立邮电部,拓展网络、增设局所。1998年,实行邮电分营,成立了国家邮政局成立。2007年,邮政实现政企分开,成立中国邮政集团公司,逐步发展成为建成集信息流、资金流和实物流为一体的现代化邮政企业。

(3)阅读材料,对近代以来中国邮政发展的历史进程划分阶段。结合材料和所学,说明每个阶段邮政发展的特点及其成因。

| A.废除了计划经济体制 | B.政府对经济政策进行了调整 |

| C.由市场决定产品价格 | D.目的是改变生产资料所有制 |