材料一 汉初文化学术秉承战国之余续,活跃在诸侯国境内的文士也大多来自齐鲁及荆楚地区。当时分散各地的诸侯国王,如吴王刘濞、淮南王刘安、梁孝王刘武、河间献王刘德,皆秉承战国养士之风。汉初藩国文化尚有地域差异,相对而言,南方淮南一带长于辞赋,而北方河间一带则重在经术。汉武帝中后期,原本游说于诸侯王国的文士会聚长安。当时的司马谈、司马迁父子以史学见称,王褒、扬雄等人因辞赋受宠,董仲舒、公孙弘等人则以经术而显贵,他们共同造就了关中文化的辉煌。

——摘编自宋展云《汉末文化中心的迁移及其对文学的影响》

材料二 自人类进入全球化时代以来,世界文化格局已经完成了两次历史性大调整。第一次调整是世界文化中心从东方转向欧洲。进入17、18世纪,启蒙运动、资产阶级革命、工业革命释放出巨大效能,世界经济、政治、文化格局开始向欧洲倾斜。到1900年,“全球1/5的土地和1/10的居民已归于欧洲列强的各个帝国的版图”,“欧洲文明笼罩全球”。第二次调整是从欧洲转向美国。进入20世纪,历经两次世界大战的“洗劫”,欧洲经济遭到严重破坏,社会发展尽显疲态。而二战后的美国凭借“工业产出占世界的近1/2,贸易出口占世界的1/3,黄金储备占世界的2/3”的实力,最终取代欧洲成为国际体系的霸权国家和世界文化中心。进入21世纪,国际力量对比再次发生变化,世界文化格局也迎来了百年未有之变化,进入了第三个大调整时期,新兴国家特别是中国的文化影响力呈现上升态势。

——摘编自颜旭《百年大变局:世界文化格局的解构与重塑》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括西汉学术文化变迁的趋势,并分析其原因。(2)根据材料二并结合所学知识,指出世界文化格局前两次调整的显著特征。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,谈谈我们面对世界文化格局迎来百年巨变所应采取的态度。

| A.分封宗法制彻底瓦解 | B.官僚政治制度的确立 |

| C.新兴地主阶级的兴起 | D.社会转型趋势已出现 |

材料

| 朝代 | 节假日概况 |

汉代 | 汉律“吏五日得一休沐”;除此之外,一年中还有腊日、伏日、元日、社日等节庆假日 |

唐代 | 永徽二年,改“五日休沐”为“十日休沐”,谓之“旬休”;一年共有53天的节庆假日,包括皇帝的生辰放假三天,佛诞和老子的诞辰各放假一天 |

宋代 | 官吏的日常休假,沿袭唐代,仍是十日一休沐。宋代一年有54天节庆假日,最长的是新年和冬至,各放7天。宋代不认同佛诞和老子诞辰是法定假日 |

元代 | 在公休事宜上一改宋代旧制,虽保留了“十日一休沐”的旬假制度,但节假日骤然大减,共计16天 |

明代 | 取消唐宋以来官员的旬休制,代之以一月一休制。公假较元代进一步缩减。明代将大部分传统节假日都取消,只保留元旦、冬至、元宵三节休假 |

清代 | 清代基本沿袭明代公休制度,在此基础上取消例行的日常公休,将冬至、元旦、元宵三个法定节日休假串联,谓之“封印”休长假 |

——据杨联陛《帝制中国的作息时间表》等

根据材料,概括我国古代节假日变化的一种趋势,并结合所学知识,予以阐释。(要求:趋势准确,阐释清晰,逻辑严密)

| A.呈现出边疆内地一体化的管理趋势 | B.反映出国家治理模式的多样化特点 |

| C.得益于边疆民族对中原文明的推崇 | D.体现了统治者因俗而治的治边理念 |

| A.庄园制度巩固 | B.农民生活处境恶化 | C.社会转型加速 | D.自治城市开始兴起 |

| A.近代中国社会转型的趋势 | B.地方仓促行动导致了清朝灭亡 |

| C.民主共和已成为时代潮流 | D.事物变化偶然性寓于必然性中 |

| A.民间信仰活动已经具有组织化趋势 | B.传统主流思想发生了异变 |

| C.基层治理使政府处置农事能力提高 | D.地方政府治理能力的提升 |

| A.经济发展模式的转变 | B.政党内阁的效率提升 |

| C.政府职能扩大的趋势 | D.政治腐败问题的加剧 |

| A.积极推进人民币国际化 | B.建立了现代企业制度 |

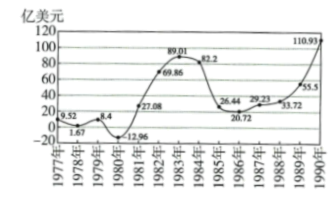

| C.为加入世贸组织做准备 | D.融入世界的步伐加快 |

材料一 明太祖废除丞相后,因繁多的政务和大量的奏章,一个人无法管理,故设殿阁大学士,由文人充任,批阅奏章,只可备顾问。到明成祖时,殿阁臣僚入值文渊阁,可以参预机务,但“不置官属,不得专制诸司”,“批答出自御笔”。宣德初年,明宣宗开始让内阁和个别部的尚书对中外奏章提出处理意见,用小票墨书,贴子疏面进上,称为“票拟”,然后呈皇帝“易红书批出”。及至正统初年,因英宗朱祁镇9岁登基,年龄幼小,太皇太后全权委政内阁,使内阁票拟制度化。到明世宗中叶,夏言、严嵩等人执掌内阁,地位赫然为真正的率相,亦可压制六部。然而,首席内阁大学士(或称内阁首辅》虽然有票拟的权力,但却不得不依顿于内部太监送达批红。

——摘编自朱绍侯等《中国古代史》

材料二 清朝建立之初,内阁、议政处、南书房三者的职掌分别是:“国家初制,章疏票拟主之内阁,军国机要主之议政处,其特须诏旨,由南书房、翰林院视草。”雍正帝设置军机处后,大权归之,“机要章奏皆下焉。诏旨有明发、有密寄,由(军机)大臣面呈指挥具稿以进。自是内阁票拟特寻常吏事,而政本悉出机庭,兼议政,视草而一之”。至乾隆时,内阁权更轻,票拟本章只是例行公事,“凡阁臣不入枢府(军机处)者,则一切要政皆不得预闻,宰相备位而已”。

——摘编自[济]管世铭(鹤半巢诗集·序》

(1)根据材料一并结合所学知识,比较明朝内阁首辅和宰相的不同。(2)根据材料二,概括清初内阁地位的变化趋势,并结合所学知识分析变化的原因。